Entre las ventajas de vivir una época interesante de la historia, como esta, pocas más evidentes que la facilidad e inmediatez en el acceso al mejor arte audiovisual. Un viernes fuimos al cine con mi esposa a ver El lobo de Wall Street; el sábado y domingo subsiguiente corroboramos en el living de casa, computadora y wi fi mediante, la evidente coincidencia de la estructura narrativa de esta y dos lejanas películas de Scorsese, Buenos Muchachos y Casino. En la semana siguiente, algo influidos por la presión del entorno, nos zambullimos en la historia de los Batman y Robin del siglo XXI, el profesor Walter White y su antiguo alumno Jesse Pinkman, antihéroes de Breaking Bad. Escribo esto sin haber concluido la última temporada, así que el lector que no haya visto la totalidad de la serie puede seguir tranquilo su lectura, porque no tengo modo de arruinarle las delicias del suspenso.

Nuestra primera reflexión a partir del minifestival tuvo poco que ver con los méritos artísticos de estas obras y mucho con lo que ellas dicen de la sociedad estadounidense. Más allá de la obvia connotación política y de las limitaciones que tiene cualquier pretencioso psicoanálisis de entrecasa y desde el Sur a un colectivo de centenares de millones de personas del país más poderoso de mundo con el solo recurso de un par de películas y una serie, es bastante evidente que en ellas resulta un factor común la subyacente y culpable fascinación del espectador ante dos maneras similares de ganar dinero en grandes cantidades y por fuera de la ética del trabajo que desde Weber suponemos propia del capitalismo: el narcotráfico y la especulación en la Bolsa (la especulación fraudulenta, suponiendo que haya otra que no lo sea).

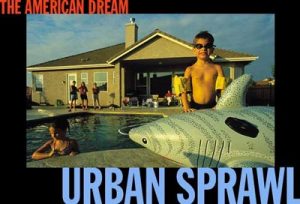

La citada identidad estructural de las tres películas de Scorsese podrían leerse como una sutil identificación entre negocios mafiosos y negocios bursátiles. Tanto en Buenos Muchachos como en Casino y en El lobo…, la película es narrada en off (o en brechtianos parlamentos a la cámara de Jordan Belfort, el lobo) por sus protagonistas, buenos alumnos de expertos docentes que van ascendiendo en su carrera hasta llegar a una cima de la que son desalojados por excesos propios o ajenos. Los finales son también equivalentes: el protagonista (Belfort, Henry “desde que tuve uso de razón quise ser un gánster” Hill o Sam Rothstein) resurge disminuido pero sobreviviente en una especie de exilio napoleónico cuya Santa Elena puede ser San Diego, Nueva Zelanda o un desangelado suburbio del Mid West.

Dos circunstancias emparentan, a su vez, la película de Scorsese con la serie de Vince Gilligan: el uso de metanfetaminas por Jordan Belfort y su troupe y la producción de ellas como tema de Beaking Bad, por un lado, y la posición desairada de las “fuerzas del orden”, por otro. En El lobo…, el agente del FBI que persigue y finalmente atrapa a Belfort es contrapuesto en dos escenas, una al aire libre en un mutuo juego de “seducción” (uno intentando corromper al otro, el otro intentando la autoincriminación del uno) en el yate de Belfort, otra en el subterráneo (¿infierno?) de Nueva York, con su presa ya cazada, en un memorable y expresivo silencio. En Breaking Bad, el cuñado de Walt es un gordito de la DEA, familiero y chabacano, que expresa en sí mismo el fracaso de la estrategia bélica estadounidense antidrogas.

El esquema empresarial del narcotráfico en Breaking Bad es post-industrial; dos tipos dotados del conocimiento necesario para fabricar el producto, con un pequeño y poco calificado apoyo en las calles, pueden competir en el mercado con razonable éxito y discutir las condiciones en que se integran como outsourcers a un “empresario” mayor. Nada más lejano a la gigantesca estructura “fordista” del Padrino Corleone, jerárquica, piramidal y difícil de desmontar, como comprobó amargamente el propio Michael.

Personajes como Walt White y Jordan Belfort generan una seducción ominosa, expresión de la larga desazón por la caída del pacto social que proponía el Welfare State. Por necesidad en un caso, por ambición psicópata en otro, ambos generan en el espectador una culpable empatía, que pone en cuestión las reglas básicas que legalizan al capitalismo: la riqueza como premio al esfuerzo; esa riqueza y ese mismo esfuerzo que la genera como motores del beneficio final de la sociedad. Algo de eso puede haber también en el éxito local de El patrón del mal, la serie televisiva colombiana sobre Escobar Gaviria, o en las fantasías sobre el recientemente atrapado Chapo Guzman.

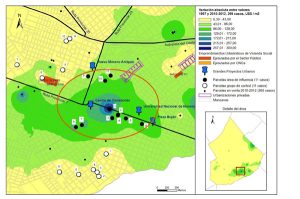

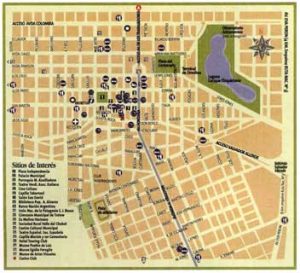

Más modesta, más oscura, la crónica local nos entrega en Córdoba un caso fallido, el de CBI Cordubensis SA, financiera investigada por la justicia provincial y federal luego de la muerte de su vicepresidente Jorge Suau. CBI, desalojada del shopping en que funcionaba su sede principal, recibía depósitos de grandes empresarios y propietarios rurales. Según un testigo anónimo presentado por la televisión local, la financiera trabajaba mediante cheques que entregaba para cobrar en un plazo determinado, con el interés aplicado al dinero original que los clientes depositaban. La información sobre los movimientos de dinero era almacenada en pen drives y en planillas, con “nombres de fantasía” que encubrían la identidad de los clientes. Cuando estos se enteraron de su desalojo, comenzaron a reclamar infructuosamente sus dineros (negros y “de todos los colores”, según el proverbial humor cordobés). El suicidio de Suau y el pase a la clandestinidad del CEO de la financiera (que reportó amenazas contra su vida y su familia) pusieron el tema en la primera plana mediática.

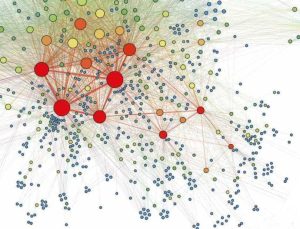

CBI Cordubensis parece haber comprendido a fondo la necesidad de insertarse en la sociedad local… Según el diario La Voz del Interior del jueves 27 de febrero, “la Municipalidad de Córdoba confirmó que existía un vínculo contractual entre Red Bus, concesionaria del sistema prepago del transporte urbano capitalino, y la financiera CBI Cordubensis SA. Además, el ex intendente Daniel Giacomino dijo que el financista Jorge Enrique Suau era la persona encargada de la logística de la recaudación de los fondos originados en la venta de pasajes”. CBI, junto con otra empresa, era la encargada de recaudar el dinero por la carga de tarjetas para ómnibus en las bocas de expendio de Red Bus.

MC

Sobre las limitaciones que tiene cualquier pretencioso psicoanálisis de entrecasa y desde el Sur, pero en sentido contrario (o sea, las limitaciones de entender el Sur desde el Norte con más prejuicios que información), ver Periodismo de paracaídas, de Carlos Bravo Regidor, en El Universal del pasado 25 de febrero.

Sobre la obra de Martin Scorsese, ver también en café de las ciudades la presentación del número 4-5 y:

Número 22 I Nuestros antepasados (IV)

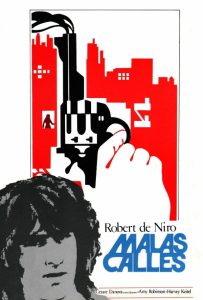

Taxi Driver I ¿Me estás hablando a mí? I Marcelo Corti

Número 53 | Cultura de las ciudades

Scorsese, el premiado | Un cine de incertidumbre, redención e individualismo | Carmelo Ricot

Y sobre series televisivas:

Número 31 | Cultura de las ciudades

24, el ojo global | Paranoia neoconservadora, real time y crisis de las matrices espaciales en la serie de FOX. | Por Carmelo Ricot

Número 117 | Cultura de las ciudades (I)

Mad Men | A cinco minutos del postfordismo | Carmelo Ricot y Carola Inés Posic