N. de la R.: Debido a su extensión, publicamos Citizen Semiotic, del colombiano Fernando Vásquez Rodríguez, en dos ediciones consecutivas de café de las ciudades.

Cualquier estudio o reflexión sobre la ciudad es siempre una aproximación, una perífrasis. Las ciudades son un campo de estudio no sólo de semiólogos; los historiadores, los geógrafos, los arquitectos, los arqueólogos, los ecologistas, los artistas…, todos ellos han encontrado en la ciudad un espacio o un lugar estupendo para la reflexión o para el hacer creativo. Por lo mismo, una semiosis de la ciudad pretende bordear o señalar algunos de los signos que la constituyen; no abarcarlos a todos, por supuesto. Una semiosis de la ciudad apenas genera ciertos conceptos de entrada, ciertas categorías capaces de “abrir” zonas de explicación y comprensión del vasto tejido citadino. Una semiosis de la ciudad, y más de las urbes latinoamericanas, exige elaborarse –a la manera de un “collage”– juntando muchas escrituras, varios relatos. En el mismo sentido, una semiosis de la ciudad tiene que desarrollarse desde la óptica de un “ciudadano” particular que, como se verá más adelante, corresponde a una fabulación individual de la urbe, del territorio. Muy seguramente, una semiosis de la ciudad termina confundiéndose con una poética del espacio.

1

La ciudad es una extensión de la casa. Entendiendo la casa como territorio materno. El útero inicial. Las ciudades son como placentas. Y, dependiendo de la sangre y de la geografía, la ciudad va germinando. Eso es importante: las ciudades germinan. Cada ciudad va teniendo su propia fisonomía, sus propias características. ¿Quién de nosotros no identifica “su ciudad” con una serie de cualidades, la mayoría de las veces antropomorfizadas? Hay sitios, nombres, pistas de filiación. Entonces, preguntar ¿de dónde eres? quiere decir, ¿qué ciudad te preñó de sentido? ¿Qué ciudad te hizo hijo suyo? Si uno responde de dónde es, lo que además agrega a esa información es la certeza de un origen. Las ciudades, por lo mismo, son como la otra raza, como la otra sangre de los hombres.

2“Nadie mira a nadie de frente,

de norte a sur la desconfianza, el recelo

entre sonrisas y cuidadas cortesías.

Turbios el aire y el miedo

en todos los zaguanes y ascensores, en las camas.

Una lluvia floja cae

como diluvio: ciudad de mundo

que no conocerá la alegría.

Olores blandos que recuerdos parecen

tras tantos años que en el aire están.

Ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo

como una muchacha que comienza a menstruar,

precaria, sin belleza alguna.

Patios decimonónicos con geranios

donde ancianas señoras todavía sirven chocolate;

patios de inquilinato

en los que habitan calcinados la mugre y el dolor.

En las calles empinadas y siempre crepusculares,

luz opaca como filtrada por sementinas láminas de alabastro,

ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor;

estas calles son el laberinto que he de andar y desandar:

todos los pasos que al final serán mi vida.

Grises las paredes, los árboles

y de los habitantes el aire de la frente a los pies.

A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno,

un verde Patinir de laguna o río,

y tras los cerros tal vez puede verse el sol.

La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida;

nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia

pero también la costumbre irremplazable y el viento”.

María Mercedes Carranza

Bogotá, l982

3

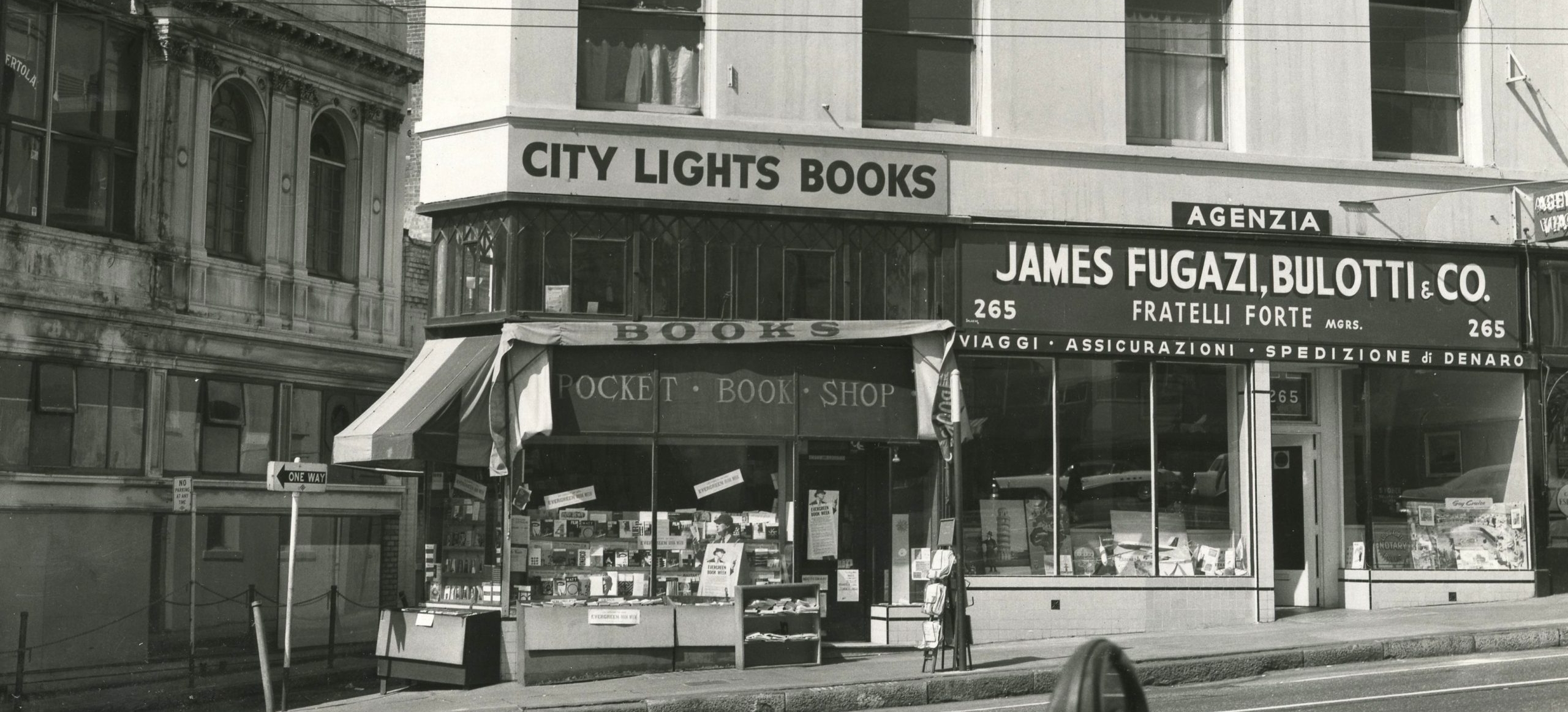

Las ciudades guardan una directa relación con nuestra memoria. Mejor aún, con nuestra infancia. Es probable que las ciudades en las cuales permanecemos muchos años permeen distintas zonas de nuestro ser, pero –sin lugar a dudas– es la ciudad de la infancia la que más recordamos. Uno podría decir que hay una especie de paternidad o de maternidad respecto a la ciudad en la que uno nace. Uno es hijo de una ciudad. Y por ella, así como en otra genealogía, uno posee ciertas “marcas”, ciertos “estilos”, ciertas “características”. A veces, un habla; otras, una forma de vestir o una manera de bailar. Uno lleva a otras ciudades la sangre de la ciudad de su infancia. Desde luego, esto es así, porque la ciudad de nuestra niñez está llena de nombres míticos, de “zonas sagradas” en donde cada quien compraba un helado, jugaba un partido de fútbol o entraba a mirar algún espectáculo. Me parece, entonces, que las ciudades –vistas desde la lejanía del tiempo– son nostálgicas. A lo mejor ese sea el encanto de las ciudades viejas; de pronto ese es el motivo por el cual –y el cine, y la música, y la literatura lo han mostrado– siempre se regresa a la “ciudad-niñez”.

4“Las ciudades, como las personas o las casas, tienen un olor particular, muchas veces una pestilencia. Mientras recorría las calles rectas de Trujillo, me sentía envuelto por una transpiración secreta que emanaba no se sabía de dónde, quizás de los zaguanes, de los sótanos condenados o de las alcantarillas. Una presencia olfativa me cercaba y me recordaba a cada paso mi condición de forastero, de hijo de tierra extraña. Yo andaba a manotazos bajo el duro sol y los balcones morunos, recordando que en Lima, años atrás, cuando iba a las calles del centro, había sentido también el olor de la ciudad. Lima, decían las viejas, olía a ropa guardada. Para mí olió siempre a baptisterio, a beata de pañolón, a sacristán ventrudo y polvoriento. Pero Trujillo olía a otra cosa. Era un olor amarillo, en todo caso, un olor que tenía algo que ver con las yemas de huevo, los helados imperial o ese sol ambarino que penetraba todos los objetos”.

Julio Ramón Ribeyro

Crónica de San Gabriel

5

Dos acciones acompañan a la ciudad. La partida y el retorno. Partimos de la ciudad –de la ciudad de nuestra infancia– para buscar otros aires, para confrontar nuestro yo; partimos de la ciudad –la que nos vio nacer– para poder ser “adultos”. Y retornamos a ella, siempre después de muchos años, para corroborar que sí valió la pena, que fue bueno iniciar dicha aventura. De paso, habría que anotar un tono “mítico”, “épico” en este accionar con respecto a la ciudad: primero la partida –por supuesto que hay una variable: la huída–, repleta de llanto, de despedidas, de “rupturas”, de incertidumbres; después, el retorno, siempre lleno de ansiedad, de esperanza, de muchos anhelos. Entre la primera y la segunda acción –como si fuera la tensión de un arco– el ser humano hace o forja su vida, consigue un capital, descubre un amor… En síntesis, se hace hombre.

6“Así que después de muchos años me encontré otra vez en casa. Estaba en la plaza principal (por la que había pasado infinidad de veces de niño, de muchacho y de joven) y no sentía emoción alguna; por el contrario, pensaba que aquella plaza llana, por encima de cuyos tejados sobresale la torre del ayuntamiento (semejante a un soldado con un antiguo casco), tiene el aspecto del patio de un cuartel y que el pasado militar de esta ciudad morava, que sirvió en tiempos de bastión contra los ataques de húngaros y turcos, había marcado en su rostro un rasgo de fealdad irrevocable.Después de tantos años, no había nada que me atrajera hacia mi lugar de nacimiento; me dije que había perdido todo interés por él y me pareció natural: hace ya quince años que no vivo aquí, no me queda en este sitio más que un par de amigos o conocidos (y aún a esos trato de evitarlos) y a mi madre la tengo aquí enterrada en una tumba ajena, de la que no cuido. Pero me engañaba: lo que llamaba desinterés era en realidad rencor; sus motivos se me escapaban, porque en mi ciudad natal me habían ocurrido cosas buenas y malas, como en todas las demás ciudades, pero el rencor estaba presente; había tomado conciencia de él precisamente en relación con este viaje; el objetivo que perseguía lo hubiera podido lograr, al fin de cuentas, también en Praga, pero me había empezado a atraer irresistiblemente la posibilidad que se me ofrecía de llevarlo a cabo en mi ciudad natal, precisamente porque era un objetivo cínico y bajo, que burlonamente me liberaba de la sospecha de que el motivo de mi regreso pudiera ser la emoción sentimental por el tiempo perdido”.

Milan Kundera

La Broma

7

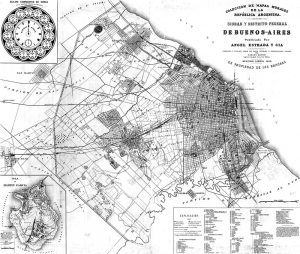

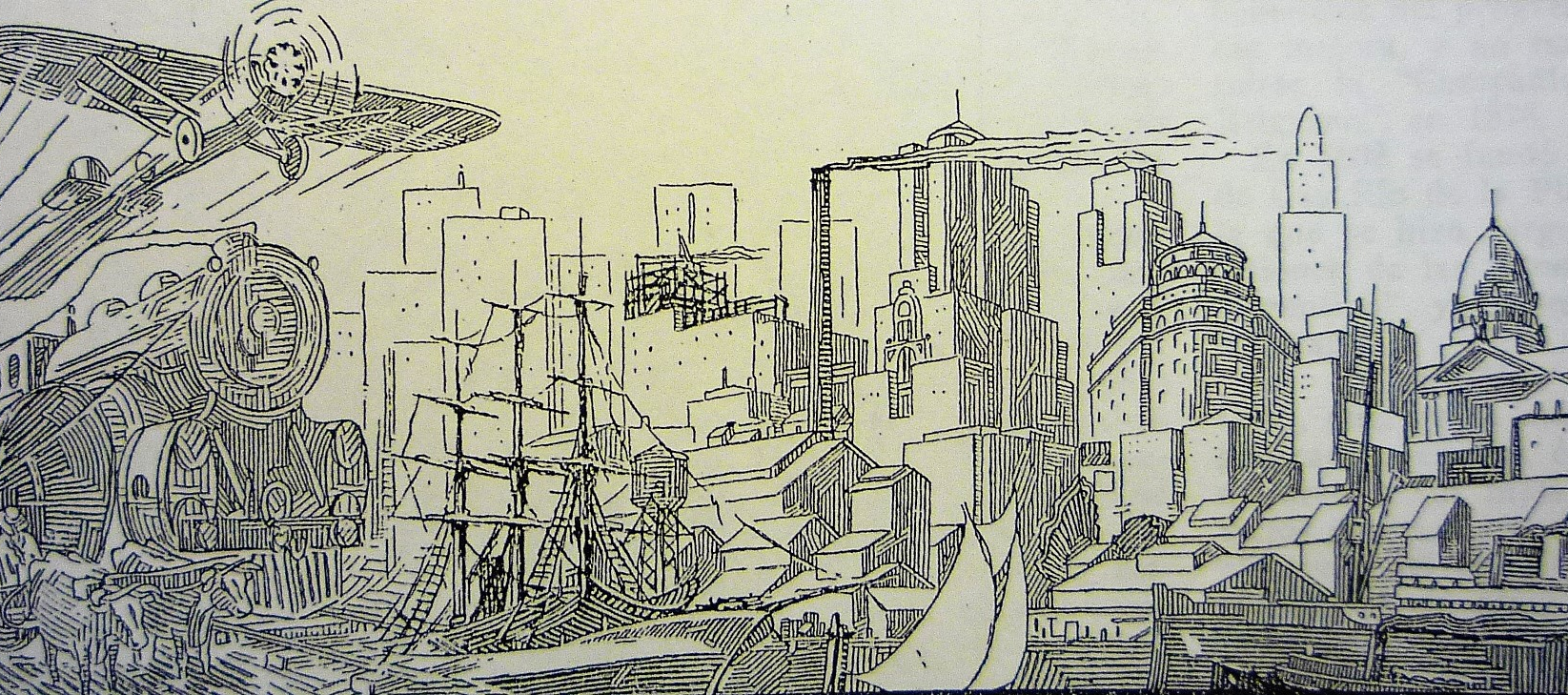

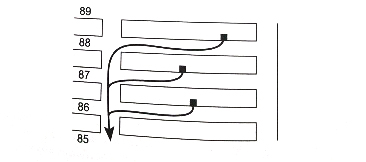

Siempre hay un fundador de la ciudad, un “padre mítico”; y siempre –así sea de manera oral– habrá unas leyendas que la constituyen; una “saga”. Sin embargo, las ciudades no se hacen de una vez; no son inmediatas. El tiempo de construcción de la ciudad es lento. Y por más que los arquitectos se empeñen en urbanizarla, la ciudad va creando sus propias ampliaciones, sus propias extensiones y ramificaciones. Viéndolo bien, la configuración de una ciudad depende de muchas variables: el clima, la geografía, las personas, los intereses. Cada una de esas variables impone una perspectiva, un sentido: si es una ciudad ribereña, las casas, las calles, el orden interno de la ciudad será de una manera bien distinta a la de una ciudad del interior. Si es una ciudad tránsito, en ella apenas comeremos algo para el camino y, escasamente, dormiremos una noche; si es una ciudad estación, nos quedaremos más tiempo, a lo mejor unas vacaciones o una temporada de recreo; si es una ciudad término, en ella permaneceremos largos períodos, quizá nuestros últimos días, quizá nuestra agonía. Pero no son únicamente las implicaciones del paisaje, también cuentan los intereses de los moradores de una ciudad. Hay ciudades que son hijas de la diáspora, de la égida. Ciudades éstas en las que se van superponiendo una casa encima de otra, una azotea, un jardín, una “mejora”. Ciudades desordenadas –o con un orden especial–sin geometría o precisión en su direccionalidad; ciudades babélicas. Y se van extendiendo, se van fusionando hasta convertirse en pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad. Microciudades igualmente complejas. Un barrio, una comuna, una favela, son expresiones de la forma particular como la ciudad se reorganiza interiormente.

8

“Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará así para siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida de las ciudades. Cuántos afanes para encontrar el emplazamiento exacto de un puente o una fontana, para dar a una ruta de montaña la curva más económica que será al mismo tiempo la más pura (…) He reconstruido mucho, pues ello significa colaborar con el tiempo en su forma pasada, aprehendiendo o modificando su espíritu, sirviéndole de relevo hacia un más lejano futuro; es volver a encontrar bajo las piedras el secreto de las fuentes. Nuestra vida es breve; hablamos sin cesar de los siglos que preceden o siguen al nuestro, como si nos fueran totalmente extranjeros; y sin embargo llegaba a tocarlos en mis juegos con la piedra. Esos muros que apuntalo están todavía tibios del contacto de cuerpos desaparecidos; manos que todavía no existen acariciarán los fustes de estas columnas. Cuanto más he pensado en mi muerte, y sobre todo en la del otro, con mayor motivo he buscado agregar a nuestras vidas esas prolongaciones casi indestructibles. En Roma utilizaba de preferencia el ladrillo eterno, que sólo muy lentamente vuelve a la tierra de la cual ha nacido y cuyo lento desmoronamiento e imperceptible desgaste se cumplen de modo tal que el edificio sigue siendo montaña aun cuando haya dejado de ser visiblemente una fortaleza, un circo o una tumba. En Grecia y en Asia empleaba el mármol natal, la hermosa sustancia que una vez tallada sigue fiel a la medida humana, tanto que el plano del entero templo se halla contenido en cada fragmento del tambor. La arquitectura tiene muchas más posibilidades de las que hacen suponer los cuatro órdenes de Vitruvio; nuestros bloques, como nuestros tonos musicales, admiten combinaciones infinitas (…) Casi todo lo que nuestro gusto consiente ha sido ya intentado en el mundo de las formas; pasé entonces al de los colores: el jaspe, verde como las profundidades marinas; el pórfido graneado como la carne, el basalto, la taciturna obsidiana. El denso rojo de las tapicerías se adornaban con bordados cada vez más sutiles; los mosaicos de las murallas o los pavimentos no eran nunca bastante dorados, o blancos, o negros. Cada piedra era la extraña concreción de una voluntad, de un recuerdo, a veces de un desafío. Cada edificio era el plano de un sueño.

Plotinópolis, Andrinópolis, Antínoe. Adrianoterea… He multiplicado todo lo posible esas colmenas de la abeja humana. El plomero y el albañil, el ingeniero y el arquitecto presiden esos nacimientos de ciudades; la operación exige asimismo ciertos dones de rabdomante (…) Nuestros exquisitos se quejan de la uniformidad de nuestras ciudades; lamentan encontrar en todas partes la misma estatua de emperador y el mismo acueducto. Se equivocan: la belleza de Nimes difiere de la de Arles. Pero además esa uniformidad, repetida en tres continentes, contenta al viajero como una piedra miliar; nuestras ciudades más insignificantes guardan su prestigio tranquilizador de relevo, de posta, o de abrigo. La ciudad: el marco, la construcción humana, monótona si se quiere pero como son monótonas las celdillas de cera henchidas de miel, el lugar de los intercambios y los contactos, la plaza a la que acuden los campesinos para vender sus productos y donde se quedan mirando boquiabiertos las pinturas de un pórtico… Mis ciudades han nacido de encuentros: mi encuentro con mi rincón de tierra, el de mis planes de emperador con los incidentes de mi vida de hombre”.

Marguerite Yourcenar

Memorias de Adriano

9

Las ciudades son construidas, se organizan, de acuerdo a la concepción que se tenga de lo público y lo privado. Las ciudades occidentales, por lo general, han sido pensadas más desde una relevancia de lo público; de la calle, de la plaza. La ciudad islámica, en cambio, es secreta; se imponen los adarves, los patios íntimos, los callejones. Cada ciudad, de otra parte, obedece a un plan base: hay ciudades damero, ciudades radiocéntricas, ciudades estelares, ciudades lineales o ciudades pluricéntricas. Ese plan matriz está soportado en una filosofía o en una cosmología; a veces son el reflejo del culto a la racionalidad, o del poder omnímodo de un Dios, o de una ideología militar. Las ciudades no escapan a las valoraciones o las axiologías dominantes. Luego no deben extrañarnos esas teorías de los sectores o los estratos con los cuales se subdividen las ciudades. Si durante mucho tiempo lo que imperó fue el “centro” por oposición a la “periferia”, hoy vemos cómo los márgenes han tomado un valor inigualable, alejándose de las zonas de trabajo o las zonas industriales. Tampoco puede tomarnos por sorpresa ese continuo desplazamiento de los cementerios hacia lugares alejados de la ciudad; tal criterio evidencia otra forma de concebir la muerte y de valorar la tradición. Si las ciudades se transforman, si cambian como la piel de un ofidio, es porque encarnan las distintas variaciones de mentalidad de los hombres que las habitan. Ya lo había dicho Spengler: “sucede un gran acontecimiento político y el rostro de una ciudad tomará nuevas arrugas”.

10“Automóviles salían disparados de calles largas y estrechas al espacio libre de luminosas plazas. Hileras de peatones, surcando zigzagueantes la multitud confusa, formaban esteras movedizas de nubes entretejidas. A veces se separaban algunas hebras, cuando caminantes más presurosos se abrían paso por entre otros a quienes no corría tanta prisa, se alejaban ensanchando curvas y volvían, tras breves serpenteos, a su curso normal. Centenares de sonidos se sucedían uno a otro, confundiéndose en un profundo ruido metálico del que destacaban diversos sones, unos agudos claros, otros roncos, que discordaban la armonía pero que la restablecían al desaparecer. De este ruido hubiera deducido cualquiera, después de largos años de ausencia, sin previa descripción y con los ojos cerrados, que se encontraba en la capital del Imperio, en la ciudad residencial de Viena. A las ciudades se las conoce, como a las personas, en el andar. Mirando de lejos y sin fijarse en pormenores, lo podían haber revelado igualmente el movimiento de las calles. Pero tampoco es de trascendencia siquiera el que, para averiguarlo, se lo hubiera tenido uno que imaginar. La excesiva estimación de la pregunta de ‘dónde nos encontramos’ procede del tiempo de las hordas, nómadas que debían tener conocimiento cabal y plena posesión de sus pastos. Sería interesante saber por qué al ver una nariz amoratada se da uno por satisfecho con reparar simplemente y de manera imprecisa en el color, y nunca se pregunta qué clase de tonalidad tiene, aunque, sin más, se lo podría expresar la medida de las vibraciones moleculares. Por el contrario, en un asunto tan complejo como es una ciudad en la que se vive, se quisiera conocer todas sus peculiaridades. Esto nos desvía de lo más importante.

No se debe rendir tributo especial al simple nombre de la ciudad. Como toda metrópoli, estaba sometida a riesgos y contingencias, a progresos, avances y retrocesos, a inmensos letargos, a colisión de cosas y asuntos, a grandes movimientos rítmicos y al eterno desequilibrio y dislocación de todo ritmo, y semejaba una burbuja que bulle en un recipiente con edificios, leyes, decretos y tradiciones históricas. Las dos personas que subían por la calle ancha y animada no caían en la cuenta. Pertenecían, como saltaba a la vista, a una elevada clase social, en el estilo y en el hablar lo reflejaban; iban noblemente vestidos y traían las iniciales de sus nombres bordadas en las ropas (en las exteriores y también, aunque de modo invisible, en las ultrafinas interiores de la subconsciencia), sabiendo muy bien quiénes eran y conscientes de que la capital en que se encontraban era su propia ciudad residencial”.

Robert Musil

El hombre sin atributos

11

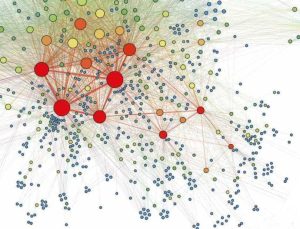

La ciudad es una red, un entramado, un tejido de infinidad de cosas. Hablando con propiedad, una ciudad es un inmenso código compuesto por varios sistemas. La analogía entre el cuerpo humano y la ciudad es sorprendente. Sistemas de vías (arterias), sistemas de alumbrado (nervios), sistema de alcantarillado (digestión). Cada elemento de esta red de la ciudad se enlaza o se engarza con otro y éste, a su vez, con otro más, en una progresión infinita. Cruces, interacciones, interrelaciones, imbricaciones. Nudos. Nada está suelto en la ciudad; y si de pronto hay algo “separado”, “anormal”, “antisocial”, la ciudad tiene lugares especiales para tales elementos. Volvamos a la analogía con el cuerpo humano: cada órgano responde a una función; cada elemento guarda algún tipo de correspondencia. Por eso la ciudad es como un juego de vasos comunicantes. La idea de red puede ayudarnos, de otra parte, a entender la manera como una ciudad se organiza. Hay calles y avenidas; vías; conductos; cables por encima y por debajo. De un lado, una calle que confluye en una avenida; de otra, un chorro de carros que desemboca en un terminal. En la ciudad todo confluye. Nada está suelto. Tejido citadino. Trabajo de Penélope. La idea de red, de igual manera, nos remite al concepto de flujo. La ciudad circula: el tráfico fluye; las personas transitan; las aguas, los alcantarillados, las conexiones del teléfono y de la luz, las interconexiones de energía, todo esto tiene un movimiento acelerado, tiene un ritmo. Nada mejor para evidenciar el fluir de la ciudad que ese desplazamiento continuo –de ida y vuelta– de los buses y busetas, de los carros, las bicicletas y los mismos peatones. Este bombeo de sangre de la ciudad tiene momentos de mayor y menor intensidad; hay taquicardias de lo urbano, y hay bajas de presión. Arritmias.

12

“La forma verdadera de la ciudad está en ese subir y bajar de los techos, tejas viejas y nuevas, acanaladas y chatas, cumbreras gráciles o pesadas, pérgolas de cañizo o cobertizos de fibrocemento ondulado, barandillas, columnitas que sostienen macetas, albercas de chapa, tragaluces, lumbreras de vidrio, y sobre todas las cosas se alza la arboladura de las antenas de televisión, derechas o torcidas, esmaltadas u oxidadas, en modelos de generaciones sucesivas, diversamente ramificadas y retorcidas y aisladas, pero todas flacas como esqueletos e inquietantes como tótems. Separadas por irregulares y desiguales golfos de vacío, se enfrentan terrazas proletarias con cuerdas para tender la ropa y tomates plantados en barreños de zinc; terrazas residenciales con espalderas tapizadas de trepadoras sobre enrejados de madera, muebles de jardín de hierro esmaltado de blanco, toldos enrollables; campanarios echando a vuelo sus campanas; frontones de palacios públicos de frente y de perfil; áticos y sobreáticos, añadidos abusivos y no punibles; andamiajes metálicos de construcciones en curso o que han quedado por la mitad; ventanales con cortinas y ventanillas de retretes, paredes color ocre y color siena; paredes color moho de cuyas grietas dejan colgar sus hojas penachos de hierbas; cajas de ascensores; torres con ajimeces y tríforas; pináculos de iglesias con sus vírgenes, estatuas de caballos y cuadrigas; mansiones rebajadas a cuchitriles, cuchitriles reestructurados como garçonières; cúpulas blancas o rosadas o violetas según la hora y la luz, veteadas de nervaduras, culminando en linternas coronadas por otras cúpulas más pequeñas.

Nada de todo esto puede ser visto por quien mueve sus pies o sus ruedas sobre el pavimento de la ciudad”.

Italo Calvino

Palomar

13

La ciudad tiene entradas y salidas. Es laberíntica. Hay, por lo mismo, accesos ciertos y falsos. Callejones ciegos, avenidas que conducen a un mismo sitio; calles sin un fin determinado. Cualquiera que haya visitado una ciudad extraña se habrá dado cuenta –y más si anda manejando un carro alquilado– de los mil vericuetos desconocidos, de todas las vueltas que se deben dar para llegar a un sitio particular; de la cantidad de tiempo empleado en buscar esa diagonal, esa carrera que, a pesar nuestro, estaba justo detrás de donde empezamos la búsqueda. Nadie puede entrar o salir de una ciudad sin una cierta preparación, sin una cierta iniciación, sin un cierto mapa –así sea elemental: “entre por la derecha y verá un edificio amarillo, después siga directo hasta un árbol enorme, de ahí baje hasta un parquecito y encontrará la casa que está buscando”–. Por ser la ciudad un laberinto, su lógica interna es la de la pérdida y la del encuentro. Por ser laberíntica, en ella uno se puede “perder”, en esa doble propiedad: perderse de otros que nos buscan, o perderse uno mismo por deseo o por mera gratuidad. En la ciudad nos perdemos (bella manera de subrayar un sentimiento del hombre con respecto al espacio) y, al hacerlo, nos entregamos al deambular, al ir de un lugar a otro sin un fin determinado; cuando nos perdemos, la ciudad nos devora. Ciudad vorágine. Nueva selva.

14

“Pero al llegar a la gran avenida situada bajo el paso elevado de la vía rápida se encontraron en un cruce caótico. Diversas calles que convergían en los ángulos más inesperados… Gente que cruzaba la calle en todas direcciones… Caras oscuras… Por este lado, una boca de metro… Por aquél, edificios bajos, tiendas… Un restaurante chino, el Gran Sabor, llévese la comida a la casa… Sherman se sentía incapaz de adivinar cuál de las calles era la que iba en dirección oeste… Esa, lo más probable es que sea ésa, giró hacia allí… una calle ancha… coches aparcados en las dos aceras… más adelante, aparcados en doble, en triple fila… una multitud… ¿Cómo atravesar…? De modo que decidió torcer… hacia ahí… Había un indicador de calle, pero los nombres de las calles ya no le servían de orientación… Calle Nosecuántos Este… Hacia allí… Tomó una calle, pero al cabo de poco se fundió con otra calle lateral y se metió por entre unos edificios bajos. Daba la sensación de que estuviesen abandonados. Al llegar al siguiente cruce torció -supuso que hacia el oeste- y siguió la nueva calle a lo largo de unas cuantas manzanas. Seguía habiendo edificios bajos. No estaba claro si eran talleres o almacenes. Muros coronados por espirales de alambre de espino. Las calles estaban desiertas, lo cual está muy bien, se dijo a sí mismo, y no obstante sentía los nerviosos latidos de su corazón. Volvió a torcer. Una calle estrecha a cuyos lados se alineaban casas de siete u ocho pisos; ni rastro de gente; ni una sola luz en ninguna ventana. Y cuando llegó a la siguiente manzana, lo mismo. Volvió a torcer, y al doblar la esquina…

…asombroso. Absolutamente vacío, un enorme terreno abierto. Manzanas y manzanas -¿cuántas? ¿seis, ocho, una docena?- de terreno urbano sin un solo edificio en pie. Quedaban las calzadas, las aceras, las farolas, pero nada más. Ante él se extendía el retículo fantasmal de una ciudad, iluminado por el amarillo químico de las farolas. Aquí y allá había restos de escombros y escoria. La tierra parecía ser de cemento, pero con subidas y bajadas, con las colinas y los valles del Bronx… reducidos aquí a asfalto, cemento, y ceniza… todo bañado por una amarilla luz crepuscular. Tuvo que mirar dos veces para convencerse de que todavía se encontraba en Nueva York”.

Tom Wolfe

La Hoguera de las Vanidades

FVR

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Signos y pensamiento y en el libro La cultura como texto – Lectura, semiótica y educación, de Vásquez Rodríguez.

Su publicación continúa en el próximo número de café de las ciudades.

El autor es colombiano, Licenciado en Estudios Literarios y Magíster en Educación de la Universidad Javeriana, Bogotá.

Sobre poéticas del espacio, ver la nota Crisis de las matrices espaciales en el número 28 de café de las ciudades.

Sobre favelas, ver la nota Políticas para construir ciudad, no para hacer casitas (entrevista a Jorge Jáuregui) en el número 12 de café de las ciudades.

Sobre entradas y salidas a la ciudad, ver la nota Instrucciones para entrar a Buenos Aires en este número de café de las ciudades.

Citas:

Calvino, Italo, “Desde la terraza”, de “Palomar en la ciudad”, en Palomar, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pág. 60.

Carranza, María Mercedes, “Bogotá, 1982”, de “Tengo miedo”, en Tengo miedo, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1983, págs. 39-40.

Kundera, Milan, La broma, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1984, pág. 9.

Musil, Robert, El hombre sin atributos, Vol. 1, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1981, págs. 11-12.

Ribeyro, Julio Ramón, Crónica de San Gabriel, Barcelona, TusQuets editores, 1983, pág. 15.

Wolfe, Tom, La hoguera de las vanidades, Barcelona, Editorial Anagrama, 2000, pág. 84-85.

Yourcenar, Marguerite, Memorias de Adriano (Traducción de Julio Cortázar), Barcelona, Editorial Edhasa, 1983, págs. 107-109.