Seguramente salió a las cinco de la mañana, cuando empezaba a clarear sobre la Barquita, ese arroyo malhumorado (quizás por los barcos que abandonaron en sus orillas). Se tomó su tiempo antes de saltar a la canoa, tratando de no perder el equilibrio. Remó, con tiento, como quien aun sopesa la dirección a tomar. Ahora estaba frente a mi sentado en una banca del Registro Civil, con el certificado de defunción de Juana en la mano. No me miró a los ojos, quizás le molestó que notara su renguera, y solo reparó en una bolsa de plástico que yo llevaba en la mano.

Vi sus manos, grandes, limpias, la camisa algo grande, con no más de dos o tres puestas. Caminaba a la puerta de entrada, y regresaba, como si hubiera quedado atrapado entre su boda y la defunción de la mujer. Veinte años atrás, el hombre se casó allí mismo con Juana en una ceremonia sencilla. Mi madre la conoció porque salió de testigo. Dice que ella era de Córdoba pero hacia un tiempo que había llegado a San Fernando y trabajaba en una fabrica de textiles cerca del cementerio.

El había vivido en las islas toda su vida. Desde niño acompañaba a su padre al monte a cazar nutrias que luego vendían en el pueblo. Fue una de esas veces cuando vio a Juana por primera vez. Su padre le había dejado encargado el pontón con cincuenta pieles de nutria, varios canastos de fruta y un poco de madera. “Tené cuidado, aquí hay mas de un vivo que te puede afanar“. El consideró exagerada la recomendación. Esa misma tarde, el padre, ya afectado del corazón y en contra de las advertencias del médico, descargó una hélice, y cayo muerto en el fondo del pontón. Dicen que el hombre quedo marcado por esta tragedia y algunos explican así el encierro al que sometió a la mujer durante décadas.

En el muelle, le conocían su rutina como un guión de fierro. Una vez que vendía toda la carga, siempre a los mismos puestos, enfilaba al comedero de la esquina frente a la estación de ferrocarril. Comía una tirita de asado con un vaso de rosado, mientras veía pasar los trenes que venían de la capital. Siempre solo, siempre regresando el mismo día y a la misma hora.

El viejo López y el gringo Gutiérrez se burlaban de su parquedad, de su andar solitario.

– ¿Como está la jefa que no se la deja ver?

– ¿No se aburre allá solita en la isla?

El hermetismo de Suárez era inviolable, nada decía ni siquiera cuando los hombres se echaban unos tragos de más y se extasiaban en sus propias ocurrencias: es que la quiere para él solito, si será egoísta, y con lo guapa que está, con tan solo verle la hilacha me conformaría.

Al año que se marchó a la isla, la mujer quedó embarazada. Clemente, el almacenero, llegó al puerto con la noticia, la había visto tendiendo ropa y las sabanas se le enredaban en la panza sujetándola a la isla. Con su acostumbrada parquedad, el hombre respondió con un “ajá” las preguntas de los hombres apostados en el muelle, “¿y para cuando, está bien, donde se va a aliviar?”.

Y a la isla llegó una tormenta, anunciada desde hacia días; bajaba del Alto Paraná, ya había pasado por Santa Fe, y estaba en la sección tercera de islas. Los isleños subían los animales a las zonas altas de la isla para evitar que se los llevara el agua. Lo vieron a Suárez cerca del Guazú cuando la tormenta empezó.

Cristóbal, del arroyo La Espera, vio a la mujer, con el agua en la cintura, empujando a los animales fuera del corral. Le grito que los dejara ahí, pero la corriente no dejo que su bote se acercara al muelle y solo vio a la mujer arrastrada por el agua, levantando sus manos, abriendo su boca, gritando silencios. La comadrona que la asistió cuando era ya sabido que el niño estaba muerto dijo que nunca había escuchado tanto dolor.

– Se ve que no es de la isla, la mujer acá no aúlla como las de la ciudad.

– Pero, la Juana no es de ciudad, es del interior.

– Da igual, fuera de acá, la mujer es solo mujer.

Las barcazas pasaban por el muelle, pero nunca se veía a Juana. Acaso al hombre cortando leña en una esquina, no levantaba los ojos, ni aun con los gritos de Don Seba, quien bien se dejaba escuchar cuando llegaba al muelle:

– Que, ¡¿no me vas a invitar a un trago?!

– Ese viejo, siempre con las bolsas vacías y el garguero seco.

Claro, Don Seba, que un durante un tiempo trabajó para mi padre, nunca le hablaría al hombre así; quiera que no, el hombre se había ganado un respeto, más no sea por su silencio que nadie sabia lo que escondía. Mi padre dice que nadie le escucho más de cinco palabras juntas.

Extrañaría ahora las caricias de la mujer que tan bien conocían su cuerpo, lo hacían cantar cosas que el no tenia idea que sabia. El se quitaba los calzones sin pudor, como quien lo hace para tomarse un baño y subía despacito sobre el cuerpo de la mujer, como la marea sobre la costa, y, de a poquito, la comía despacito, despacito, y ella se dejaba. Recordaría quizás una vez cuando fueron al pueblo y Juana se bajó del bote antes que él: esta vez si vas a buscar a alguien que te ayude. Juana tomó su bolsa y regresó a las cinco, se subió al bote y el remó en silencio a la casa. El no le dijo que la buscó en el pueblo, que comió solo en la fonda de la esquina con los ojos clavados en la calle. Nunca le preguntó por que sonreía al volver, ni que era lo que llevaba en la bolsa de plástico.

Nunca pensó que Juana podía estar enferma, era fuerte, cargaba casi tanto como un hombre, salvo aquella vez que no quiso, cuando se perdió en el pueblo toda una tarde.

El día de su muerte, el le cebó unos mates. Ella le dijo que mejor fuera río arriba a revisar los anzuelos. El le dijo de esperar, pero ella le insistió, ya era tarde y el calor iba a empezar a apretar. La mujer le sonrió, andá. Y él pensó que ella regresaba al mundo, cuando en realidad se estaba despidiendo, como lo había hecho con él. Y él caminó al río, subió al bote y remó.

– ¡Suárez! La puerta finalmente se abrió. La empleada del registro se asomó por la abertura, aquí lo tiene, sellado. Suárez vio las líneas que se caían por los bordes de la hoja, las ultimas marcas de una Juana arrojada al vacío, esa zona en el río donde los isleños evitan echar sus líneas. Esta vez, la salida se abrió en el fondo del pasillo por el rabillo de su ojo, y, como un anzuelo clavado en la boca del pez, lo tiró hacia la costa.

Afuera, se perdería en la ciudad hasta que la tristeza lo llevara de regreso al muelle, se subiría a la canoa, y remaría de regreso. A lo mejor buscaría la bolsa o en un momento dejaría de remar dejando que el bote se moviera con el puro viento. A lo mejor. Lo cierto es que ella ahora le tiene que decir lo que sabe.

MB

La autora es argenmex y cineasta. Sus películas Historia Mínima de una Seducción, La Novia, Diary of the Private Life y Black Ice han sido exhibidas en festivales en América y Europa. Cineasta Visitante en la School of Film de RIT del 2000 al 2002, vive ahora en El Paso, Texas. Ver sus notas Arquitectura para un paisaje en movimiento, I’ve been living inside y Aeropuerto en los números 2. 8 y 16, respectivamente, de café de las ciudades.

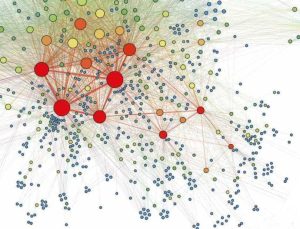

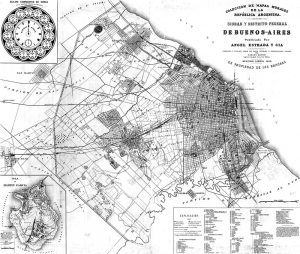

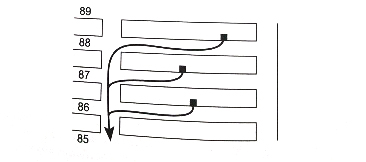

El Delta del Paraná tiene una superficie de 14.000 km2 y se desarrolla a lo largo de 320 kilómetros, con un ancho variable que va desde 18 km. frente a Baradero hasta más de 60 entre los Ríos Luján (Buenos Aires) y Gutiérrez (Entre Ríos). Es originado por la deposición de sedimentos provenientes de toda la Cuenca del Plata: la carga de sedimentos en suspensión sorprende por su magnitud: 200 millones de toneladas por año, que son en su mayor parte aportadas por el Río Bermejo. Este rasgo determina el permanente avance territorial del Delta, que se estima entre 70 a 90 metros por año: a fines del próximo siglo, ya habrá ocupado el actual frente costero de Buenos Aires. Los sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le da al Delta del Paraná su singularidad a nivel mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar, sino con otro río. Las aguas se vuelcan al Plata a través de catorce bocas, entre las que se destacan, de norte a sur: Río Paranacito, Arroyo Martínez, Arroyo de La Tinta, Arroyo Brazo Largo, Río Gutiérrez, Río Paraná Bravo, Río Sauce, Río Paraná Guazú, Río Barca Grande, Río Paraná Miní, Río Paraná de las Palmas y Río Luján. La compleja red hídrica definida por el Delta está sometida a periódicas inundaciones, de mayor o menor magnitud, que tienen a veces graves consecuencias para la población, pero que funcionan como reguladores naturales de la vida silvestre (transportando nutrientes, semillas, plantas y animales) y como agente modelador del paisaje. El Delta del Paraná, desde Diamante hasta su desembocadura se divide en tres grandes regiones: Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe), Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos), Delta Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura). Cada una de estas regiones presenta diferencias basadas en su historia y evolución geológica, que van a verse reflejadas también en el tipo de vegetación que cada una sustenta. De esta manera, las islas del Delta Inferior son las más altas y poseen la forma de una “palangana” o “plato hondo”, con los márgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques, sólo alcanzado por las grandes y breves crecidas, y con un interior bajo, pantanoso, con aguas estancadas, ocupado mayormente por el pajonal. En el Delta Medio y Superior, las islas son distintas, más planas y surcadas por madrejones, lagunas, albardones y médanos fijos, que tienen un sentido paralelo a los grandes cursos de agua. La mayor elevación de las islas del Delta Inferior, que las deja a salvo de las inundaciones, ha permitido una significativa ocupación humana. Debido a ello, su paisaje original sufrió grandes modificaciones. El efecto moderador de las temperaturas invernales, producido por las grandes masas de agua que conforman el Delta, permite el establecimiento, en latitudes templadas, de especies animales y vegetales de origen subtropical (información tomada del sitio lahueya.com).

La segunda y tercera sección de Islas de San Fernando (un territorio de más de 90.000 hectáreas en el Delta, con un crecimiento adicional permanente de tierras aluvionales) fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en el año 2000. Sobre el tema, ver el sitio de la Municipalidad de San Fernando.

La vida y el paisaje del Delta del Paraná están presentes en la obra del gran Haroldo Conti, en particular en su novela Sudeste. Una breve biografía de este escritor desaparecido por la última dictadura militar argentina, en el sitio babab.com.

Sobre el Paraná, aunque algunos cientos de kilómetros al norte, ver también la nota El territorio como instrumento de la filosofía, sobre la novela La Grande, de José Luis Saer (con una referencia final al poeta entrerriano Juan L. Ortiz), en el número anterior de café de las ciudades.

Sobre el Delta del Paraná y el Tigre, ver también las Instrucciones para entrar a Buenos Aires, de Mario L Tercco, en el número 29 de café de las ciudades