N. de la R.: Esta nota reproduce tres textos del libro homónimo del autor, de próxima publicación por café de las ciudades.

Ciudades Perdidas

No hay cultura, país o religión que no haya imaginado un lugar inaccesible en el tiempo, en el espacio o en ambas dimensiones. Reservados para los justos, para los pecadores, como premio a la voluntad y a la ambición, las leyendas, las tradiciones o los dogmas de la humanidad suelen estar asociados a lugares ocultos o a ciudades perdidas.

Existe un verdadero festival de leyendas y de tradiciones populares, que a veces la literatura y más frecuentemente el cine, catapultó a la fama. Parece bastante razonable que las grandes religiones monoteístas, nacidas en desérticos o áridos parajes, hayan imaginado sus paraísos en pródigos vergeles, como el Edén del judaísmo y del cristianismo o el Jardín de Allah para el islam. El budismo –o al menos algunas de sus versiones– sostiene la existencia del reino mítico de Chang Shambhala, más allá del Himalaya. Incluso hay tierras de virtud, de carácter más nacional, como Kalapa, de la India; Kun Lun, de China o la Bielovodye de Rusia.

Enumerar los territorios o ciudades imaginadas por la literatura sería imposible. Desde la Cimeria, que describe Homero en la Odisea, hasta Tlön, Uqbar que creó Jorge Luis Borges, algunos lugares son imprescindibles para comprender a una generación: Wonderland, de Lewis Carroll (1865); Oz, de Frank Baum (1900) o La Tierra Media, de John Tolkien (1955).

Hay tres ciudades legendarias que han acaparado la atención –y la desesperación– de legiones enteras de aventureros. La tecnológica Atlántida, descrita por Platón en sus diálogos Timeo y Critias; Ofir, mencionada en los libros del Génesis, Salmos, Job, Reyes y Crónicas, de dónde provenía la mítica riqueza del Rey Salomón. Finalmente, El Dorado, la riquísima ciudad sudamericana que acaso hizo su primera aparición en un relato de Vasco Núñez de Balboa, a comienzos del siglo XVI, un verdadero símbolo de la codicia humana.

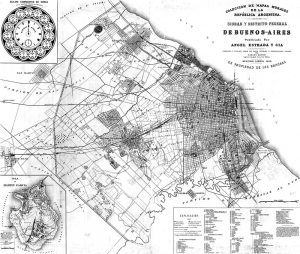

Pero de las ciudades legendarias, tal vez lo más difícil es pensar que uno nace y vive toda su vida en ellas. En el año 1660, el pintor holandés Jan van Kessel encaró una serie titulada Las Cuatro Partes del Mundo. Se trata de treinta nueve pequeños cuadros que representan a las ciudades más importantes de los cuatro continentes conocidos. Dentro del conjunto dedicado a América, aparecieron curiosos paisajes. Uno de los más llamativos, de misteriosas ruinas y una especie de obelisco (¿pirámide?), estaba habitado por unicornios, a los que sólo se le podían acercar doncellas. También había un extraño lince, de facciones casi humanas y otros animales inclasificables. Al mítico paraje lo denominó Buenos Aires.

¿Quién le teme a Alejandría?

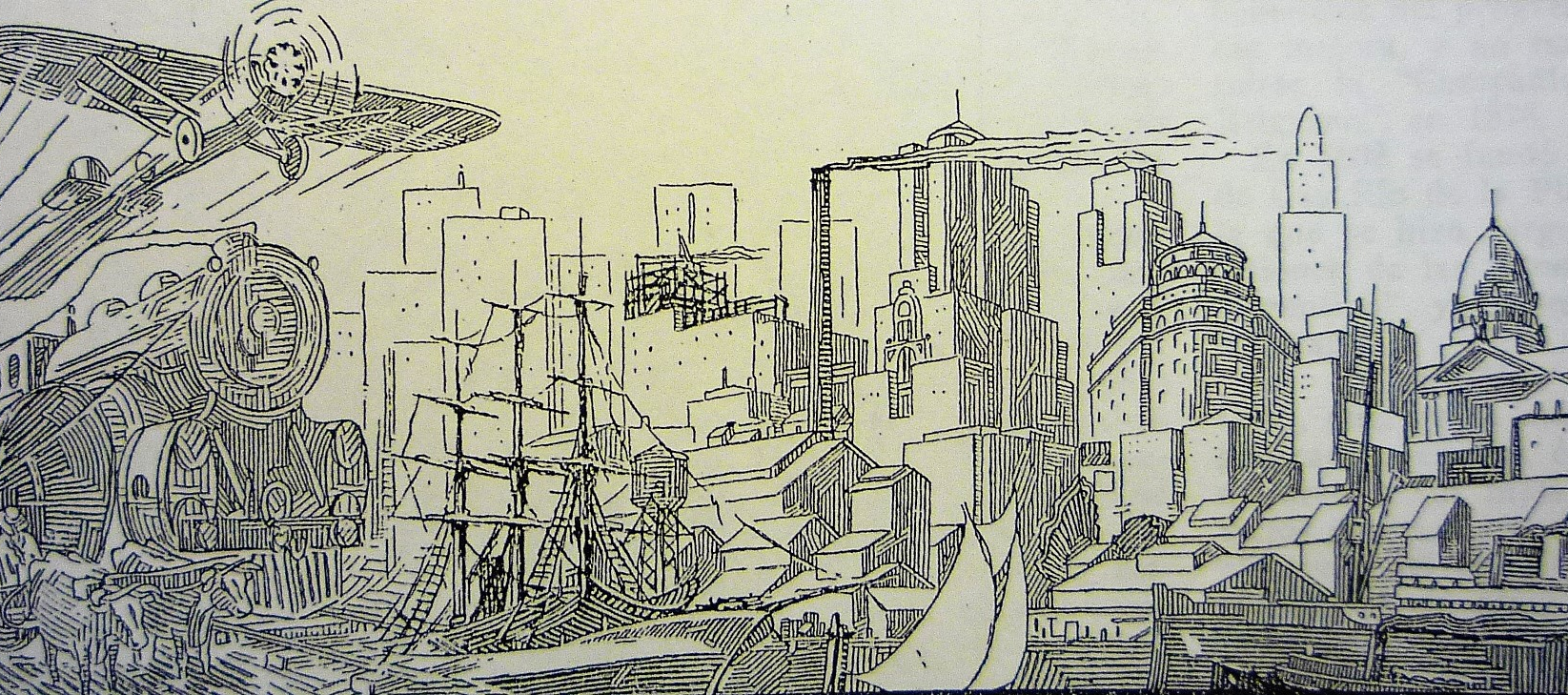

Constantinopla, Piriápolis, Johannesburgo, Petrogrado, Trelew… Operación habitual en la historia urbana del mundo es aquella que rescata toponimias de personajes tan brillantes y épicos, como oscuros y olvidados. En su camino a la gloria, Alejandro Magno probablemente haya conquistado, además, algún record en este aspecto: se supone que (en menos de una década) entre su Macedonia natal y el norte de la India fundó doce ciudades con su nombre. Sin embargo, ninguna se acerca en fama y leyenda a aquella que creó en el delta del Nilo, frente a un mar que un día sería Mediterráneo. Era el año 331 antes de Cristo.

En su biografía del prócer, Mary Renault nos informa que Alejandro entró en Egipto no como conquistador sino como liberador. El sátrapa persa a cargo, Mazaces, entregó el país sin disparar una flecha. Luego el macedonio recibió todo tipo de homenajes. Muerto y divinizado, su antiguo general Ptolomeo, pasó a retiro como faraón. El primer acto de gobierno fue traer desde Babilonia el cuerpo del Magno y guardarlo en un sepulcro de oro y cristal, tumba que, hasta ahora sigue con paradero desconocido. Entre el símbolo y la política, la ciudad fue elegida como nueva –y última– capital del viejo reino de los egipcios. Con el tiempo se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Antigüedad. Eterna como Atenas, como lo serían Roma y Constantinopla, la ciudad fue creciendo en poder y prestigio. Parte del imaginario arquitectónico de Occidente se construyó alrededor de sus monumentos. La torre que indicaba el acceso a su puerto, de unos ciento treinta y cuatro metros de altura, sería una de las Siete Maravillas del Mundo. Fue emplazada en la isla que daría nombre al invento: Pharos. A él se sumó la Gran Biblioteca, que en los inicios del siglo III a.C. contaba con unos novecientos mil manuscritos. Valga como ejemplo de su autoridad, que la versión griega que difundió al mundo la Biblia traducida del hebreo salió de esos muros. Cerca de la Biblioteca había un recinto dedicado a las Musas, o Museo. Y en el templo de Serapis se practicaba la medicina más avanzada de su tiempo.

Los palacios de los ptolomeos ubicados en la isla de Antirrodos, fueron la morada final de la última reina de un Egipto libre, Cleopatra VII, tan famosa por su relación con Julio César y Marco Antonio, como por su amor a la tierra del Nilo. Pero el destino fue cruel con todos ellos. La Biblioteca sufrió un primer incendio en el 48 a.C. acaso a manos del propio César. Hacia fines del siglo IV de nuestra era, el Patriarca Teófilo decidió demoler y quemar los templos paganos, que incluían Biblioteca, Museum y Serapeum.

Veinte terremotos a lo largo de mil años terminaron de devastar y sumergir a los monumentos sobrevivientes. Las ruinas del Faro aún eran visibles a comienzos del siglo XIV, cuando el sultán Quaitbay decidió utilizar las piedras para la construcción de una fortaleza que aún sigue en pie, a la orilla del mar. Los arqueólogos sostienen que las tumbas de Cleopatra, Marco Antonio y del propio fundador están en algún lugar, aguardando sorprender al mundo.

Acostumbrada a la generación de símbolos, la ciudad recuperó en el 2002 una biblioteca colosal, concurso ganado por el estudio noruego Snøhetta en 1996. Pero de la antigua grandeza, nada queda. Acaso a esta altura convenga citar al conde de Chesterfield cuando sostuvo en el siglo XVIII que “las cosas que suceden en nuestra época y que vemos con nuestros propios ojos, no nos sorprenden tanto como las que leemos en el pasado, aunque en modo alguno son menos extraordinarias”.

A David Dal Castello

La mayor (y la menor) virtud

Se cuenta en una fábula de Esopo que un lúcido esclavo le informó a su dueño que en el mercado estaba en venta la mayor de las virtudes. Deseoso de tenerla, lo envió en su búsqueda. El esclavo le trajo lengua, no sin antes indicarle al amo que también estaba a su disposición el peor de los defectos, que el imprudente hombre también deseó. Nuevamente le trajo lengua. Más allá de las necesidades del dueño o de la inteligencia del esclavo resulta evidente que, a menudo, lo mejor y lo peor convergen. O, dicho de otro modo, somos lo mejor y lo peor.

Claro que siempre se trata de evaluaciones completamente parciales y subjetivas. Por ejemplo ¿cuál es el edificio que más te gusta de Buenos Aires? Respuesta: El Teatro y el Centro Cultural General San Martín (1954-1960; 1962-1970) ¿Cuál es para vos el peor edificio de Buenos Aires? La torre del Banco Río (1977-1983). El problema aparece cuando en ambas respuestas coincide, no desde ya la misma obra, pero sí el mismo autor o el mismo estudio de arquitectos.

Doy por sentado que, como en toda elección, el resultado puede ser aleatorio. Pero de ningún modo arbitrario. Los criterios de valoración tienen que ver en ambos casos con la relación de los edificios y la ciudad. En el primero, se agradece una silenciosa fachada sobre la avenida Corrientes que hace más sorprendente la riqueza del interior y el espacio público obsequiado a la calle Sarmiento.

En el segundo caso, la falta de compromiso visual y morfológico de la Torre, no ya con la Catedral a la que aplasta y distorsiona, si no con el espacio todo de la Plaza de Mayo no requiere demasiada argumentación. Evidentemente esto ya no era un problema cuando se sumó –en la misma línea de aterrizaje y no demasiado lejos– la Torre del Banco Galicia (2007), del mismo estudio. Pero no hay dos sin tres. No era la primera vez que Mario Roberto Alvarez tuvo “desconexiones” con el entorno urbano. En 1981 Mario Sabugo (La ciudad y sus sitios) advirtió la conflictiva relación del edificio CHACOFI con el Bajo en “El misterio de la recova ausente”. Seguramente en este relato hay otros ausentes, como elementos contextuales, reglamentaciones urbanas, voluntades políticas, mercados inmobiliarios, arquitectos constructores y discursos sobre el diseño. Pero no creo que pueda dejar de ver en la arquitectura su capacidad de hacer ciudad. O no. Y como refería Esopo, nada puede escapar a la ambigüedad del alma.

El autor es arquitecto y doctor en ciencias sociales, profesor titular de historia de la arquitectura y de historia del diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de la Plata.

Historias de viajes: lugares, personas, edificios. Horacio Caride Bartrons. 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. café de las ciudades, 2021. 172 p.; 20 x 14 cm. ISBN 978-987-3627-56-9

De próxima aparición.

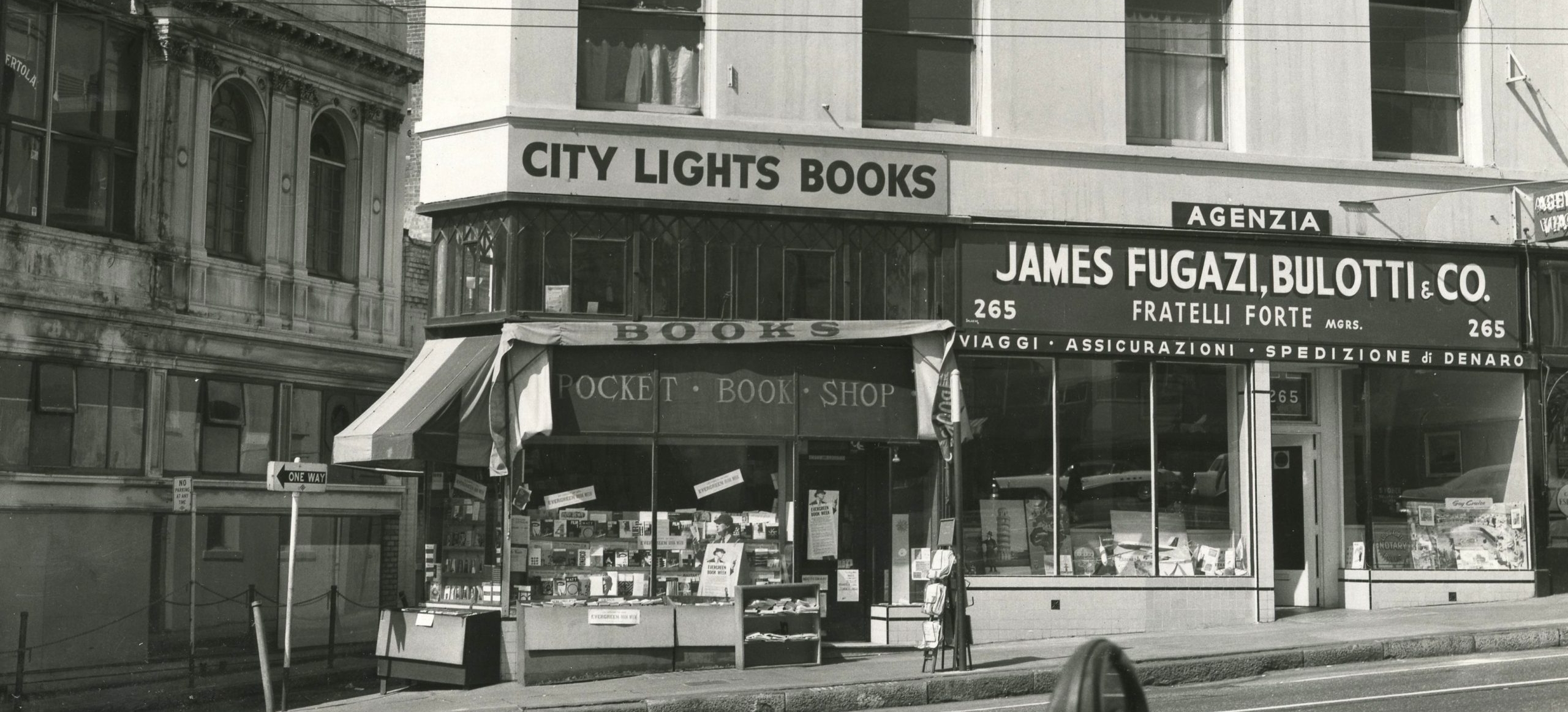

Imágenes: Web Gallery of Art (WGA), “la mejor pinacoteca digital que he visto en mi vida, online desde 1996. Con alguna que otra excepción, las imágenes de pinturas y diversos cuadros que he reproducido le pertenecen. En general, y salvo indicación contraria, la mayoría de las fotografías antiguas de Buenos Aires, pertenecen al Archivo Documental del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. De no mediar alguna aclaración, el resto de las fotografías son de mi autoría” (HCB). Teatro San Martín: Moderna Buenos Aires.

Sobre Alejandría, ver también El cuarteto de Alejandría. La ciudad, y su Poeta, en nuestro número 16, y Volverás a las mismas calles. Pues la ciudad siempre es la misma, poemas de Constantino Kavafis en nuestro número 195.

Y sobre la obra de Mario Roberto Álvarez, Coherencias y contradicciones de un arquitecto, por Marcelo Corti en nuestro número 109.