En esta nota presentamos un fragmento de Un horizonte vertical. Paisaje urbano de Buenos Aires (1910-1936), de la Doctora en Historia y Teoría de las Artes Catalina Fara. Publicado por Ediciones Ampersand en Caleidoscópica, su colección sobre Cultura visual, el libro estará disponible en las librerías argentinas próximamente.

¿Qué sensaciones de poesía, de orgullo ciudadano, de antiguas esperanzas realizadas, experimentará en el porvenir el habitante de Buenos Aires, cuando la metrópoli actual levante en la altura un bosque fabulosamente grande de torres enhiestas que el amanecer inundará de tonos azules y las noches apacibles bañarán de plata?

Alberto Gerchunoff, “La ciudad de las torres”, en Buenos Aires, la metrópoli del mañana (Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad, 1950 [1918-1942]), p. 37.

Desde Babel, las torres tuvieron un papel fundamental en los procesos de localización, codificación y definición del ámbito de la ciudad. Este topos bíblico se tomó como metáfora de la soberbia, y se desarrolló en un sentido diferente en las grandes catedrales medievales, donde las altas construcciones eran un símbolo de la unidad de los creyentes y su cercanía a Dios. De este modo, las torres tuvieron diversas funciones y significados: para la defensa militar, como símbolo de elevación espiritual, como soporte para las telecomunicaciones o como demostración del poderío económico. La fascinación por las alturas es uno de los arquetipos más antiguos que pervive hasta el día de hoy en los monumentales rascacielos asiáticos; por eso sus transformaciones simbólicas forman parte de la memoria cultural y sus imágenes son ineludibles en el estudio de los paisajes y los imaginarios urbanos.

En 1909 se inauguraba el Plaza Hotel de Buenos Aires que, con sus 63 metros de altura, marcaba el inicio de la transformación del perfil vertical de la ciudad. El rumbo definitivo de esta tendencia se acentuó con la construcción de la Galería General Güemes (78 metros) y el edificio de Ajustes de los Ferrocarriles (70 metros). Este último, conocido como Railway Building, se construyó entre 1907 y 1910, y fue el primero de la ciudad en superar los diez pisos. En 1913, el Almanaque Peuser publicaba una serie de fotografías de grandes edificios públicos, obras de infraestructura y nuevos lugares de esparcimiento porteño, entre las cuales aparecía una del Railway bajo el epígrafe “Primer rascacielos”. Esta afirmación era sintomática de la rapidez con la que se había convertido en un paradigma del modelo cosmopolita ansiado por amplios sectores de la dirigencia política y la intelectualidad, quienes afirmaban que Buenos Aires tenía “los más grandes progresos edilicios de los modernos tiempos” y que iba “en camino de tener perfeccionados todos los primores urbanos de las grandes capitales” (Leopoldo Basa, [sin título], Almanaque Peuser (1913): s/p).

En 1912, el escritor español José María Salaverría, quien también colaboraba en el diario La Nación, hacía suyas estas aspiraciones en una nota que titulaba “El rascacielo”, ilustrada con el perfil del Railway:

Un rascacielos se ha levantado sobre la chatez de la ciudad, ¿y todavía no le ofrenda nadie un elogio ferviente? […] Edificios altos, soberbios, torreculares [sic], idealistas y trascendentes, ¡Salud! Un rascacielos es la expresión material, convertida en piedra, de ese colosal y perdurable anhelo del hombre que le empuja a subir, a elevarse alto […]. La aguja remontada, sutil y aérea, de la torre de un rascacielos, es el último peldaño visible de la idealidad humana. […] Edificios ideales, torres místicas que surgís al conjuro de un pensamiento civil, ¡salud a vosotras, brazos anhelantes tendidos hacia la eterna meta del infinito! (José María Salaverría, “El rascacielo”, Caras y Caretas 728, año xv (14 de septiembre 1912).

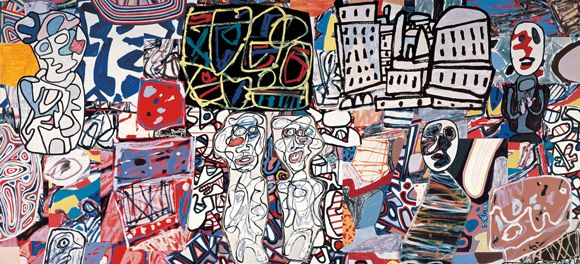

A partir de este momento la figura de este edificio apareció como un emblema de la ciudad moderna y símbolo de progreso en notas de prensa, publicidad y viñetas humorísticas. Aun cuando surgieron luego otras construcciones que lo superaban en altura, continuó siendo paradigmático y quedó plasmado en más de una ocasión en la obra de artistas como Pío Collivadino.

Pío Collivadino, Paseo Colón, óleo sobre tela, 85 x 70 cm, 1925. Colección Museo de Bellas Artes de La Boca Benito Quinquela Martín.

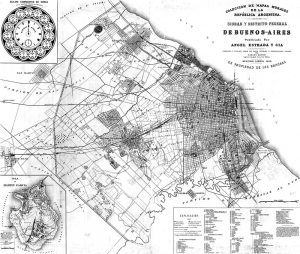

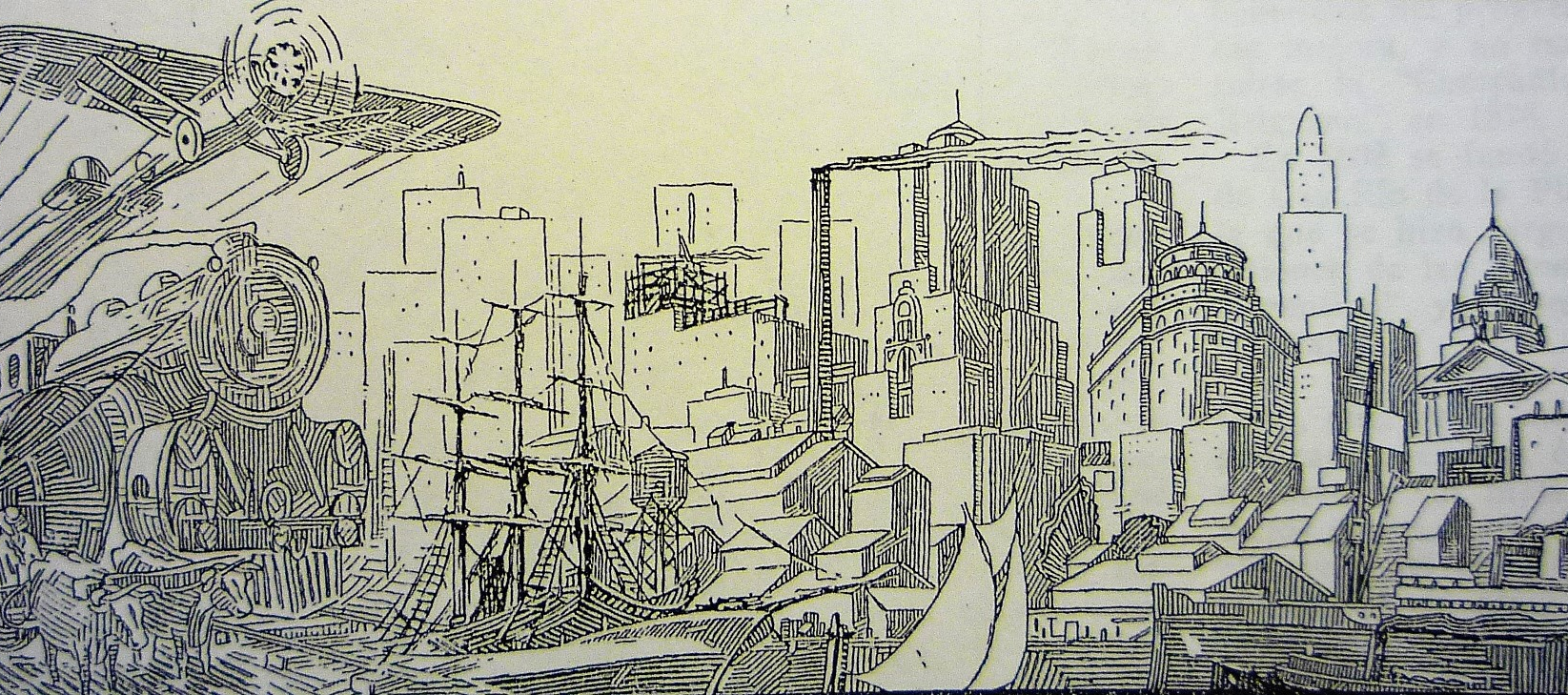

En el mismo número del Almanaque Peuser ya mencionado se publicaba otra nota, titulada “Después de cincuenta años”, en la cual otra vez José María Salaverría hacía referencia a los cambios que experimentaría la ciudad en el futuro (José María Salaverría, “Después de cincuenta años”, Almanaque Peuser (1913): s/p). Aquí también la imagen del porvenir estaba expresada en las ilustraciones que acompañaban el artículo, en las cuales aparecen altos edificios, aviones y otras figuraciones presentes en la mayoría de las fantasías futurísticas del período (sobre las figuraciones del futuro en la prensa periódica en torno al Centenario, véase Margarita Gutman, Buenos Aires. El poder de la anticipación, Ediciones Infinito, 2011). En imágenes como estas se articulaban las esperanzas de una renovación visual, urbana y social, a partir de nuevas interpretaciones del arquetipo de la torre, que en este contexto simbolizaba la nueva e incipiente cultura metropolitana porteña. La tipología se desarrolló con mayor rapidez en diferentes puntos del centro de la ciudad, como alternativa a la homogeneidad de la traza en damero; pero, principalmente, como respuesta a las demandas simbólicas de las actividades privadas y corporativas, eco de los procesos norteamericanos (Leonel Contreras, Rascacielos porteños. Historia de la edificación en altura en Buenos Aires 1580-2005, Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2005). A pesar de su esporádica presencia, desde la década del diez Buenos Aires fue uno de los pocos lugares del mundo, fuera de Estados Unidos, donde se corporizó el rascacielos (Virginia Bonicatto, Escribir en el cielo: relatos sobre los primeros rascacielos en Buenos Aires (1907-1929; tesis de la Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, UTdT, 2011). El progreso vertical de la ciudad se relacionaba directamente con el progreso económico y cultural, por eso la proliferación de estas construcciones significaba estar a tono con las exigencias de la modernidad. El crecimiento en extensión y en altura era visto como algo necesario y hasta natural:

¿Y no es acaso la propia ciudad una especie de vegetación que incesantemente está creciendo a impulso de una ardorosa primavera? Desde mi balcón sigo ese crecimiento implacable. Las casas de siete pisos van levantándose aquí y allá […]. Los solares, como poseídos del ímpetu de una extraña savia, echan hacia lo alto los edificios nuevos como brotes de un arbusto. […] Los impulsos de la civilización son también como las fuerzas de la naturaleza: misteriosos e incontrastables. El mundo civilizado se halla ahora bajo el imperio de uno de esos impulsos. Civilización quiere decir ciudad. (José María Salaverría, “En la ciudad tentacular del porvenir”, Caras y Caretas 1463, año XXIX, 16 de octubre de 1926).

Los modelos extranjeros fueron muy influyentes en centenares de imágenes que circularon en múltiples soportes. La imagen impresa alimentó las expectativas y las interpretaciones del fenómeno urbano al mostrar la vida cotidiana y los adelantos arquitectónicos, especialmente, de las ciudades norteamericanas. Abundantes fotografías (vistas aéreas, vistas panorámicas, recortes de perfiles de edificaciones) acompañaban extensos artículos o se disponían a modo de collage en notas meramente gráficas que mostraban estas ciudades como ejemplos y como faros de la modernidad presente y futura (por ejemplo: “Ciudades de Estados Unidos: Chicago”, La Prensa, 7 de junio 1931, tapa de la sección cuarta; Gina Lombroso, “El secreto de Nueva York”, La Prensa, 19 de julio 1931).

Desde fines del siglo XIX, el skyline de Manhattan era el símbolo de la cultura moderna urbana. Así lo concebía Ángel Guido, tal cual lo manifestó en una nota publicada en 1931, titulada “Catedrales y rascacielos” (La Prensa, 31 de mayo de 1931). El arquitecto argentino comparaba la voluntad constructiva de las iglesias góticas con la de las torres del siglo XX y concluía en que ambas se caracterizaban por su “desantropomorfismo”, tanto por sus formas abstractas como por sus dimensiones. El autor señalaba que la voluntad de forma de los Estados Unidos estaba objetivada en los rascacielos a partir del “verticalismo”, cuyo objetivo era resaltar la grandeza del poderío económico, en oposición a las alturas de las catedrales góticas, que buscaban la elevación espiritual de los espectadores. Guido sostenía que la identidad del arte y la arquitectura latinoamericana estaba en el altiplano peruano, donde se había logrado un “estilo mestizo” resultante de la conjunción de lo local con lo hispánico, por ello se ubica frente a las corrientes modernistas personificadas, por ejemplo, en Le Corbusier. Sin embargo, la influencia de las teorías de Heinirch Wölfflin y Alois Riegl lo llevó a sostener un idealismo en el marco del cual su elogio del verticalismo tiene un sentido alegórico y trascendental (para un panorama de las teorías y la obra de Ángel Guido como arquitecto y urbanista, véase Bibiana Cicutti y Alberto Nicolini, “Ángel Guido, arquitecto de una época de transición”, en Cuadernos de Historia, junio de 1998). Cinco años después de la nota, que apareció en el diario La Prensa, Guido publicaba un libro también titulado Catedrales y rascacielos. Allí desplegó su teoría acerca de los rascacielos, definidos como las “catedrales del futuro” que se elevaban gracias a las nuevas tecnologías, y los describía como obras características del “espíritu de una época”. Les otorgaba un sentido espiritual y no mercantilizado, porque consideraba que detrás de las cuestiones técnicas de la construcción

… vibra, tenso, un espíritu, es decir una “voluntad” […]. Mas aunque el rumbo del clima espiritual del mundo se haya torcido enérgicamente, a la manera que el Humanismo y la Reforma derrumbó [sic] el espíritu cristiano propicio de las catedrales, los rascacielos serán por mucho tiempo una de las expresiones estéticas más certeras de nuestra inquieta y embrollada época. (Ángel Guido, Catedrales y rascacielos, Buenos Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores, 1936, p. 39).

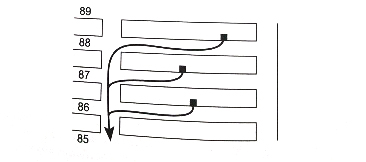

El discurso oficial no estaba ajeno a la identificación de las construcciones en altura con el progreso y las aspiraciones metropolitanas. Este es el trasfondo sobre el que es posible analizar un informe que la Municipalidad de Buenos Aires publicó en 1932, con motivo del cincuentenario de la federalización de la ciudad en 1880. En el prólogo se comparaba a Buenos Aires con otras capitales del mundo y se la ubicaba como eje del poderío económico y cultural del país, resaltando su calidad de metrópolis que “de ciudad dirigida se había transformado en ciudad directora y estaba en vías de ser la ciudad monopolizadora del pensamiento nacional” (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cincuentenario de la federalización de Buenos Aires, 1880-1930, p. 6). Entre las numerosas imágenes reproducidas se destaca una serie de pequeños grabados de formato horizontal, intercalados al comienzo o al final de las diversas secciones del informe, que ilustran su contenido. Realizadas por Pablo A. Pereyra y Joaquín Albistur (según se indica en el colofón, único dato sobre su autoría), corresponden a vistas generales de calles céntricas en las que se destacan los edificios paradigmáticos y, sobre todo, sus nuevas construcciones. De todas las viñetas que aparecen, es especialmente llamativa una que lleva como epígrafe “La ciudad de hoy, en plena marcha hacia el progreso”. Un avión y un tren simbolizan el presente y futuro de las comunicaciones. Junto a ellos, una carreta tirada por bueyes y una fragata remiten al pasado colonial.

“La ciudad de hoy, en plena marcha hacia el progreso”, en Cincuentenario de la federalización de Buenos Aires, 1880-1930 (Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad, 1932), p. 54.

En el centro de la composición, una chimenea humeante, los docks del puerto y los andamios de un edificio representan el poderío económico de una ciudad pujante que crece a un ritmo acelerado. En el extremo de la imagen y sobre un fondo de rascacielos, se ve el Congreso de la Nación junto a otros dos edificios recientemente inaugurados: la Legislatura con su alta torre-reloj y el Banco de Boston. Esta ilustración condensa así tres momentos de Buenos Aires superpuestos en una imagen global: el pasado de la “Gran Aldea” y su renovación para el Centenario, el presente de una ciudad en expansión y el futuro representado en los bloques cúbicos de los rascacielos. Este skyline de altos edificios todavía no existía efectivamente, por lo tanto su aparición puede entenderse como una construcción del imaginario sobre el porvenir moderno de la ciudad. El perfil de las ciudades de Nueva York y Chicago fue sin duda un modelo para la realización de este dibujo.

La imagen del paisaje neoyorquino poblado de rascacielos como paradigma de la modernidad y como visión del futuro se reforzaba, sobre todo, a través del cine. Ambos habían surgido a fines del siglo XIX y marcaron innovaciones fundamentales en cuanto a la tecnología. El cine era, por lo tanto, la herramienta más apropiada para capturar la escala, la velocidad y el movimiento de la experiencia urbana. Por otro lado, desde el cine se alimentaban las visiones futurísticas de la metrópolis y su lado negativo simbolizado en imágenes de oscuras calles vacías a la sombra de las altas torres. Un ejemplo paradigmático es el film Metrópolis, de Fritz Lang, que se estrenó en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1927, pocos meses después de su estreno en Alemania (Alemania, Universal Film AG, 1927. Dirección: Fritz Lang. Con: Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Rudolf Klein-Rogge y Fritz Rasp (sobre la recepción de la película en Buenos Aires, véase Paula Félix-Didier, “Metrópolis. Crónica de un film reencontrado”, Sin Aliento 6, 12 de abril 2011). El afiche mostraba la silueta de rascacielos cúbicos detrás de la cabeza de un autómata, como elementos constitutivos del arquetipo de la torre en relación a las visiones del futuro y las utopías urbanas.

En Buenos Aires la aparición de los rascacielos generó muchos debates entre quienes los veían como una maravilla de la técnica y aquellos que los consideraban una afrenta para la estética y bregaban por una arquitectura más ligada al pasado colonial (sobre la percepción y simbologías de la tipología del rascacielos en Buenos Aires, véase Virginia Bonicatto, “Un lugar para la excepción. Problemáticas en torno a la ubicación del rascacielos en Buenos Aires entre 1909 y 1929”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 41, 2011, 99-112) Las perspectivas de lo moderno fueron trasmitidas por las revistas especializadas, como Nuestra Arquitectura y la Revista de Arquitectura (véase Patricia Méndez, Fotografía de arquitectura moderna. La construcción de su imaginario en las revistas especializadas. 1925-1955, Buenos Aires, CEDODAL, 2012). Desde sus páginas se planteó la importancia de la modernización de teorías y modelos para la formalización de planes y proyectos, en un ámbito en el que un panorama profesional y académico muy rico convivía con la especulación inmobiliaria. Las búsquedas estuvieron centradas en el entendimiento del propio espacio y la jerarquización de las funciones de los edificios, sin renunciar al lenguaje estético. Por un lado, la arquitectura de principios del siglo XX había buscado romper con el pasado al explotar las posibilidades del esqueleto de concreto armado, a partir del cual se utilizó la transparencia del vidrio como una metáfora de la nueva sociedad democrática. Por otra parte, la depuración geométrica propugnada por las vanguardias y la funcionalidad sobre la base de la aplicación de nuevas tecnologías se planteaban como las alternativas que permitirían llegar a mayores alturas. Las páginas de las revistas se colmaron de notas sobre métodos constructivos y de publicidades de nuevos materiales o nuevas tecnologías para el confort del hogar, que apuntaron a poner sus productos junto a imágenes de altos edificios para señalar su carácter de modernos e innovadores. Los periódicos de mayor circulación metropolitana, La Nación y La Prensa, también incorporaron estas discusiones, con crónicas sobre las novedades urbanísticas y arquitectónicas que aparecían entre las noticias generales. Las mismas hacían especial mención a los cambios en el espacio público, como la inauguración de plazas y monumentos, pero sobre todo ponían el foco en la aparición de nuevos y modernos edificios tanto públicos como privados.

Iniciada la década del treinta, las masas de los rascacielos como telón de fondo o en primer plano representaban la nueva Buenos Aires que se elevaba entre el caserío. Pinturas y fotografías los mostraban con perspectivas de abajo hacia arriba que acentuaban la verticalidad y les otorgaban un aspecto monumental, más allá del que podrían haber tenido en realidad. Edificios privados como el Comega (1933) y el Safico (1934) y públicos como el Ministerio de Obras Públicas (1936) se convirtieron en el emblema del modernismo porteño. La más paradigmática de estas construcciones es el edificio Kavanagh, inaugurado oficialmente en enero de 1936. Con sus 120 metros hasta el mástil fue el edificio más alto de Latinoamérica; superó incluso al Palacio Barolo y al Safico, que ostentaban las mayores alturas de la ciudad hasta ese momento. Inmediatamente se convirtió en el nuevo símbolo de la moderna capital, su imponente figura fue fotografiada y reproducida en diarios y revistas y circuló en postales como una de las vistas insoslayables de Buenos Aires. Los artistas no fueron ajenos a la fascinación que producía este rascacielos y muchas de sus obras del paisaje urbano estuvieron dedicadas a mostrarlo junto a la renovada Plaza San Martín, como una escena que efectivamente representaba la esencia metropolitana. Como diría el arquitecto argentino César Pelli casi ocho décadas después de su inauguración: “Cuando un rascacielos llega a expresar el carácter de una ciudad contra el cielo, se gana la estima y el cariño de su gente. Eso pasa con el edificio Chrysler en Nueva York y con el Kavanagh en Buenos Aires” (Cit. en Leonel Contreras, Rascacielos porteños, op. cit., p. 126). El Kavanagh inauguraba en 1936 la carrera por las alturas en la ciudad, que progresivamente iría extendiéndose a los barrios en las décadas siguientes.

Augusto Marteau, Plaza San Martín, óleo, 1935.

Los puntos de vista altos fueron parte de la cultura visual por siglos; en las pinturas medievales ya aparecían vistas “a vuelo de pájaro” de las ciudades, en una ficción que las convertía en herramientas y símbolos del dominio del espacio. La altura permite develar el planeamiento urbano y la estructura de la ciudad a gran escala, mostrando sus delimitaciones y la contraposición de los vacíos y llenos del territorio. A diferencia de la vista a nivel de la calle, la imagen panorámica permite una totalización ajena a las prácticas cotidianas del habitante de la ciudad (Michael De Certeau, “Andar la ciudad”, Bifurcaciones 7, 2008). La ciudad niega el horizonte al ras del suelo, mientras que desde lo alto de una torre o desde un balcón,

… se verá, en un rápido golpe de vista, que el paisaje metropolitano así contemplado resulta menos árido y monótono que abarcado desde un hueco callejero que solo permite apreciar la rudeza de las líneas inmediatas y la fealdad deforme de los detalles precisos. En cambio, si se mira esa sucesión de torres aéreas, se llega a tener una sensación de belleza y de grandeza […] (Alberto Gerchunoff, “La ciudad de las torres”, op. cit., p. 36.).

La presencia de construcciones en altura cambió el punto de vista del paisaje y originó una serie de imágenes que estuvieron directamente relacionadas con el señalamiento de la nueva grandeza monumental de la urbe en crecimiento. La gran cantidad de vistas panorámicas de Buenos Aires tomadas desde los nuevos rascacielos que proliferaron desde fines de la década del diez tuvo, también, este sentido.

Gaston Bourquin, “Vista parcial”, Buenos Aires (Gaston Bourquin y Cía., ca. 1930).

Hacia fines del siglo XVIII, los viajes en globo habían posibilitado nuevas formas de abarcar visualmente grandes extensiones de tierra. Así fue como el fotógrafo francés Nadar retrató París desde el cielo en 1859, conjugando esta técnica con la conquista simbólica del cielo (para un análisis de las significaciones de las vistas aéreas y su historia, véase Davide Deriu, “The Ascent of the Modern Planeur: Aerial Images and Urban Imaginary in the 1920s”, en Christian Emden, Catherine Keen y David Midgley, eds., Imagining the City, Oxford-Berna, Peter Lang, 2006, vol. 1, pp. 189-212). Desde ese momento las vistas aéreas delimitaron espacios y permitieron visualizar la realidad –natural y artificial– del entorno urbano, combinando la perspectiva de control con la diversidad de la mirada estética. En estas imágenes, “las líneas, contornos y volúmenes de la urbe aparecen como estructuras estéticas que contienen enormes energías imaginativas: proyecciones de lo que es o debe ser la vida en la ciudad, realidades imaginadas de la complejidad y contingencia de los paisajes urbanizados y naturales” (Peter Krieger, Transformaciones del paisaje urbano…, op. cit., p. 44). El paisaje se revela casi abstracto, “aplanado” a partir de una escritura del espacio solo posible desde la distancia. El panorama aéreo resalta el contraste entre el espacio urbanizado y el aún no ocupado, pero al mismo tiempo enfatiza una sensación de aparente unificación entre zonas de diferente estrato social en la linealidad y repetición de la traza y en la abstracta forma de la mancha de las edificaciones.

Estas imágenes estaban muy presentes en la cotidianeidad de los porteños a raíz de su amplia difusión en los medios gráficos, ya que eran las visiones que más se ajustaban a los anhelos modernizadores. Buenos Aires buscaba su lugar entre las grandes metrópolis mundiales y la mejor manera de demostrarlo era a partir de la puesta en circulación de panoramas que fueran capaces de demostrar su crecimiento. La “emoción de Ícaro” que generaba un vuelo sobre la ciudad permitía mostrar a Buenos Aires “desde las nubes” y a sus sitios más representativos en formas antes desconocidas, en las cuales se revelaban imágenes que tenían en sí mismas un sentido profundo de novedad (también debido a la forma en que habían sido obtenidas) (“Buenos Aires desde las nubes”, Caras y Caretas 1561, año XXXI,1 de septiembre 1928).

Las vistas aéreas se combinaban con un abundante número de panoramas tomados desde las terrazas, que también marcaban la heterogeneidad del paisaje de la ciudad. El elemento predominante en estos paisajes son las medianeras desnudas, que aparecen como una constante en el fondo de los perfiles recortados de las casas. Arquitectos y urbanistas las consideraban el símbolo de la falta de planificación, ya que señalaban el carácter especulativo de los límites de los lotes. Criticaban su fealdad y sus “tamaños inconmensurables, erizadas de chimeneas y deshollinadores ‘reglamentarios’ de todas formas y gustos” (Ezequiel Real de Anzúa, “Belleza de conjunto. Las medianeras”, Revista de Arquitectura 49, año 11, enero 1925: 22-25; sobre la cuestión de la medianera a lo largo del tiempo en Buenos Aires, véase Daniel Kozak y Fernando Williams, “Medianeras”, Plot 8, 2017: 190-198). La falta de homogeneidad y la fragmentación eran la contracara negativa y visible del progreso vertical de la ciudad. Las medianeras pueden rastrearse como motivo en la obra de fotógrafos y artistas –también en el contexto internacional– que retrataban las ciudades que recorrían. De esta manera, el imaginario urbano de fines del siglo XIX y principios del XX encontró en la medianera otro componente característico, que se convirtió casi en una marca identificadora de la metrópolis moderna alrededor del mundo. Era el rastro evidente de los nuevos altos edificios y la marca que anunciaba la espera de futuras construcciones. En Buenos Aires, su naturaleza abstractizante captó la atención de muchos artistas que hicieron foco en las texturas, las formas y la potencialidad lumínica de los planos de las paredes desnudas. Las vistas desde las terrazas también servían de excusa para mostrar el recorte de la silueta urbana contra el cielo en diferentes momentos del día.

Alfredo Lazzari, Calle Piedras y San Juan, óleo sobre cartón, 25 x 38 cm, 1915. Colección MOSE.

La conquista del espacio por las torres fue, entonces, un modo “predominante de dar sentido a una ciudad con pretensiones de ‘modernidad’, contemporaneidad y progresividad” (Peter Krieger, Paisajes urbanos. Imagen y memoria, México, IIE-UNAM, 2006, p. 225). Al igual que otros hitos urbanos, los rascacielos porteños consolidaron paulatinamente el carácter metropolitano de la ciudad. Sus representaciones se universalizaron desde diversos ámbitos y se incorporaron a la memoria colectiva con una influencia que permanece aún en la actualidad. Buenos Aires buscaba marcar así su diferencia respecto a otras ciudades latinoamericanas. Las numerosas imágenes que circulaban en la prensa de ciudades como Río de Janeiro, México, Montevideo o Lima mostraban aspectos que tenían que ver con sus enclaves naturales, sus edificios públicos o su herencia arquitectónica colonial o precolombina, pero en general no mostraban aspectos de construcciones en altura que pudieran compararse con las de Buenos Aires (esta tendencia se ha observado sobre un total de 1.823 imágenes del paisaje urbano de otras ciudades que hemos relevado en la prensa periódica, de las cuales 375 corresponden a ciudades latinoamericanas y 252 a ciudades de los Estados Unidos).

Los espacios regulados de la circulación metropolitana se trasponen en espacios implosivos o caóticos que inciden con gran violencia sobre la “vida mental” de sus habitantes (David Frisby, Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Madrid, Visor, 1992). Cuando una sociedad experimenta cambios tan bruscos en poco tiempo es cuando más se dispara la imaginación del futuro. La “imaginación reproductiva”, basada en imágenes conocidas, y la “imaginación productiva”, a partir de la cual se crean nuevas imágenes o combinaciones, son capacidades necesarias para el conocimiento del espacio en la vida cotidiana (véase Peter Krieger, Paisajes urbanos…, op. Cit). Las dimensiones estéticas del ambiente determinan la identificación de los habitantes dentro de una “escenografía” que proporciona cierta orientación y diferenciación respecto a otras ciudades. En las primeras décadas del siglo XX, en Buenos Aires se intensificó el interés por conocer, explorar o pensar en aquello que estaba por venir. Aviones, autopistas elevadas, electricidad y, sobre todo, los rascacielos fueron los íconos de diversas visiones futurísticas. Las modificaciones materiales reales en la ciudad suscitaron diversas respuestas a esos futuros posibles, a partir de la experiencia cotidiana. Las representaciones del paisaje urbano fueron construyendo imaginarios de la modernidad porteña y pusieron de manifiesto las nuevas redes abstractas de intercambio. La temporalidad real de la ciudad transcurrió a través de conglomerados de imágenes que incluyeron en sí mismas la herencia del pasado. En la medida en que Buenos Aires se alteraba frente a los ojos de sus habitantes, las imágenes visuales y literarias sobre ella fueron entendidas como la condensación material y simbólica del cambio.

CF

La autora es Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por el IDAES-USAM y Licenciada en Artes y Profesora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Ente 2016 y 2018 fue Becaria Posdoctoral del CONICET y entre 2010 y 2015 fue Becaria de Posgrado de la misma institución. Ha obtenido becas de la Getty Fundation y el Fond National Suisse de la Recherche Scientifique. Es profesora de grado y posgrado en FADU-UBA, en IDAES-UNSAM y en el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC). Desde 2018 es Coordinadora Académica de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano del IDAES-UNSAM. Participa como investigadora en proyectos subsidiados por universidades e instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en revistas académicas y capítulos en libros especializados. Participa regularmente de reuniones científicas internacionales y se ha desempeñado como curadora y asistente de producción museográfica en diversos museos de Argentina.

Un horizonte vertical. Paisaje urbano de Buenos Aires (1910-1936). Catalina Fara. Ediciones Ampersand, colección Caleidoscópica, 2020. De la contratapa: “Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y temores, escribió Ítalo Calvino. Las metamorfosis de una ciudad ocuparon siempre el centro de los debates y las discusiones culturales, políticas e ideológicas. Buenos Aires no fue la excepción. A principios del siglo XX, sus cambios pudieron ser leídos en clave de evolución y progreso o como elementos desestabilizadores de los sistemas y valores vigentes. Hacia el Centenario, su paisaje urbano fue el tema elegido por diversos artistas. Entonces, nacionalismo y cosmopolitismo fueron los términos que marcaron las tensiones artísticas de la época. La postura de los nacionalistas ansiaba preservar ciertas tradiciones revirtiendo el paso del tiempo y adoptando los “tipos y costumbres” del campo, y así lo representaron nombres como Fernando Fader, Cesáreo B. de Quirós y escritores como Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones. Otra fue la intención de figuras como Emilio Pettorutti, Alfredo Guttero, Horacio Butler, Alberto Prebisch o Jorge Luis Borges, quienes consideraban que para modernizar el arte la condición fundamental era la existencia de una vanguardia acorde con la imagen de una Buenos Aires cosmopolita y moderna. Mientras unos celebraban las transformaciones y el progreso de la incipiente industrialización, otros denunciaban los problemas sociales que originaba el crecimiento vertiginoso de la metrópolis. El problema era la construcción de una tradición y la revisión de un pasado histórico que legitimara los dos términos de esta dualidad. Estas convicciones hicieron mella en un amplio espectro de intelectuales, desde el anarquismo utópico de Martín Malharro hasta el hispano-indigenismo de Ricardo Rojas, porque el desafío radicaba en encontrar en la velocidad del cambio los caracteres estables de una nación que recién empezaba a consolidarse. La investigadora Catalina Fara, Doctora en Historia y Teoría de las Artes, se enfrenta a este fascinante relato de mutaciones y disputas para tejer en Un horizonte vertical esa trama de temores y deseos que de algún modo construyó el paisaje de la Buenos Aires que conocemos”.

Sobre el edificio Kavanagh ver la nota El Kavanagh. La proa de Buenos Aires, por Mario L. Tercco en nuestro número 60.

Sobre la heterogeneidad estética de la ciudad construida, ver El paisaje “desparejo” de Buenos Aires, por Marcelo Corti en Seres Urbanos.