Hablo sobre mi recuerdo de lectura. En él encuentro un problema en la temporalidad de la Obra, que ahora intento descifrar.

Nunca terminé de entender como Cien años de soledad, presentada como epitome de literatura latinoamericana, podría a partir de esa presunción empalmar, imbricarse con la historia reciente de la región, sea esta historia a secas o historia literaria. Sabemos que a pesar de su siglo XIX, el Martin Fierro de José Hernández, con sus personajes perdiéndose en los cuatro rumbos del desierto en un final abierto, puede continuarse en el presente como lo demuestran ahora, entre otros, Pedro Marial y como lo han demostrado antes entre otros, muchos otros, Osvaldo Lamborghini y sobre todo Borges, que fue el primero en aproximar el desierto al suburbio. Quizás porque el Martin Fierro, ese mundo rural visto de la ciudad, está escrito desde esa modernidad que sabe de la necesidad de la autocrítica (“Debe el gaucho tener casa / escuela, iglesia y derecho. / Han de concluir algún día / estos enredos malditos. / La obra no la facilito / porque aumentan el fandango / los que están como el chimango / sobre el cuero y dando gritos”).

En contraste, en el final de Cien años… García Márquez convierte y amplifica el fin de una estirpe familiar en una apocalíptica catástrofe ambiental, destructora simultánea de personajes y de su propio soporte territorial, Macondo, en un perfecto final cerrado.

Este final clausura a futuro “segundas oportunidades”, ya sea literarias o con la historia, ya que en esta, si bien todo cambia y se transforma en continuidad como en la lengua y las ciudades, al mismo tiempo y misteriosamente todo de algún modo permanece. Un pequeño y puntual aviso de desajuste es iluminado en la novela por el incidental y forzado cruce del mundo de Macondo con el de Rayuela, de una Colombia rural con el Paris de los sesenta.

Veamos. La evidente maestría narrativa de García Márquez parte de una auto-confesada matriz conformada por los relatos orales de su abuela, por la lectura temprana de las Mil y una Noches y por su “querido maestro William Faulkner”, componentes a los que yo, a mi propio riesgo, agrego el guionista Cesare Zavattini, que en la década del `50 hizo derivar al cine neorrealista italiano a films como “Milagro en Milán” para nada ajenos a un realismo mágico no precisamente latinoamericano. A esto podría sumarse la sabiduría cinematográfica con que García Márquez sabe ordenar los relatos para impresionar no tanto al ojo de la mente, como quería Stevenson, sino al ojo retiniano.

Con relación al Faulkner que fascinó a García Márquez (y también a Onetti) y con el que comparte la mala suerte de guionista no exitoso (ver Barton Fink), creo que se trata del Faulkner ligado al sonido y la furia de una decadencia inmanente ajena e inmune a toda transformación y que logra anclar esta incapacidad en una territorialidad literaria propia: los pagos de Yoknapatawpha.

Creo que hay tres textos posteriores a Cien años… que quizás nos ayuden a enfocar el problema; se trata de El Otoño del Patriarca y dos de los cuentos-guiones de Doce cuentos peregrinos: “Solo vine a hablar por teléfono” (comparar con el cuento de Kafka “Un golpe a la puerta del cortijo”) y “El rastro de tu sangre en la nieve”. Aunque creo que también pueden sumarse con provecho todos los cuentos de la Cándida Eréndira. Y aun, el final de El amor en los tiempos del cólera.

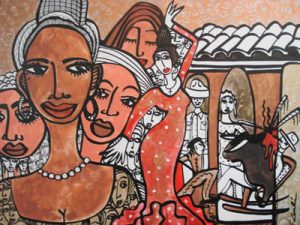

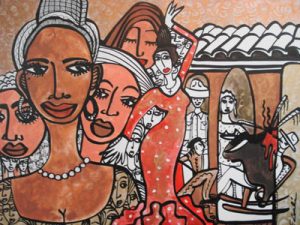

El recuerdo de lectura de El Otoño… es extraño: un ritmo prosódico continuo de tonos hipnóticos convierte circunstancias históricas muy precisas en fabulas pintorescas y universales. El contraste entre encuadres que sucesivamente dilatan o comprimen espacios atiborrados de detalles circunstanciales visuales, sonoros, olfativos y táctiles, y el tratamiento temporal que estanca la historia en un presente continuo de repetición indefinida, logran que el relato se instale en un tiempo mítico, tal como ocurre con los cuentos de las Mil y una Noches.

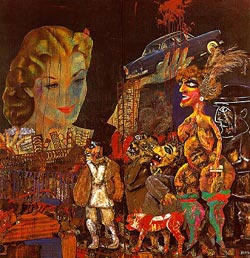

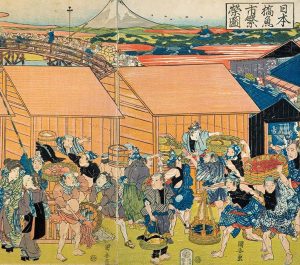

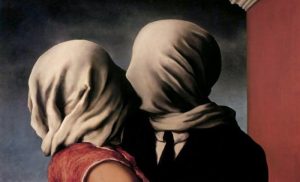

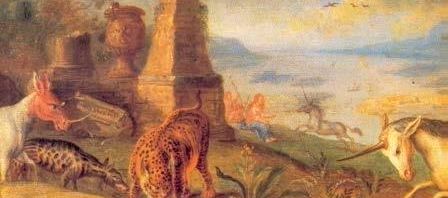

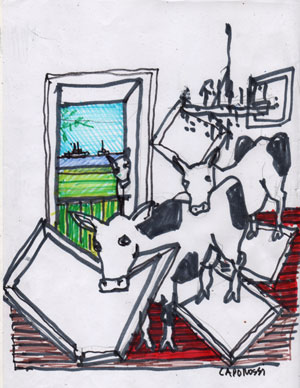

Es interesante contrastar la escena de vacas alimentándose de cuadros al óleo y cortinados en el palacio semi-abandonado del Patriarca, imagen de un mundo rural o semirural previo y ajeno a cualquier complejidad urbana, con cualquier escena romana o dinamarquesa de Shakespeare. La paradoja es que para Shakespeare ni el tiempo del poder puede ser indefinido ni cíclico, ya que su percepción del tiempo es moderna y actual, ni los personajes pueden ser congelados en arquetipos, ya que son individuos dotados de la autonomía que proporciona la autoconciencia.

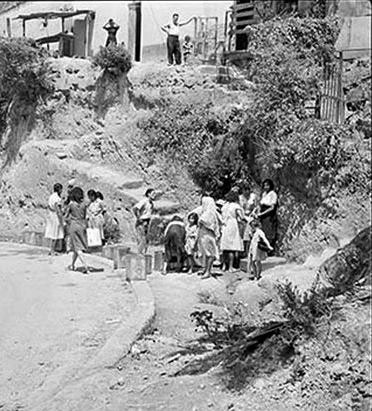

Aquí estamos llegando a una posible explicación. ¿Y si el abrupto fin de Macondo trata en realidad de otro fin? ¿Y si el fin anunciado es solo el irreversible fin del mundo rural en razón del constante crecimiento de las poblaciones urbanas en América Latina? ¿Acaso los dos cuentos peregrinos precitados no hablan del brutal desajuste y separación entre las culturas rurales y coloniales y la modernidad? ¿Es moderno el fatalismo cerrado y asfixiante de Crónica de una muerte anunciada? Varios de los cuentos de la Eréndira y la Eréndira misma, ¿no transcurren en una temporalidad literaria autónoma, ajena y extraña a toda posible contingencia externa?

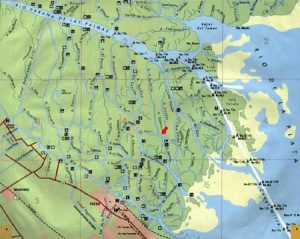

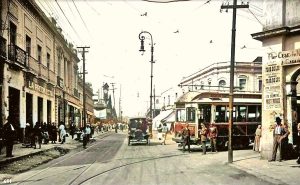

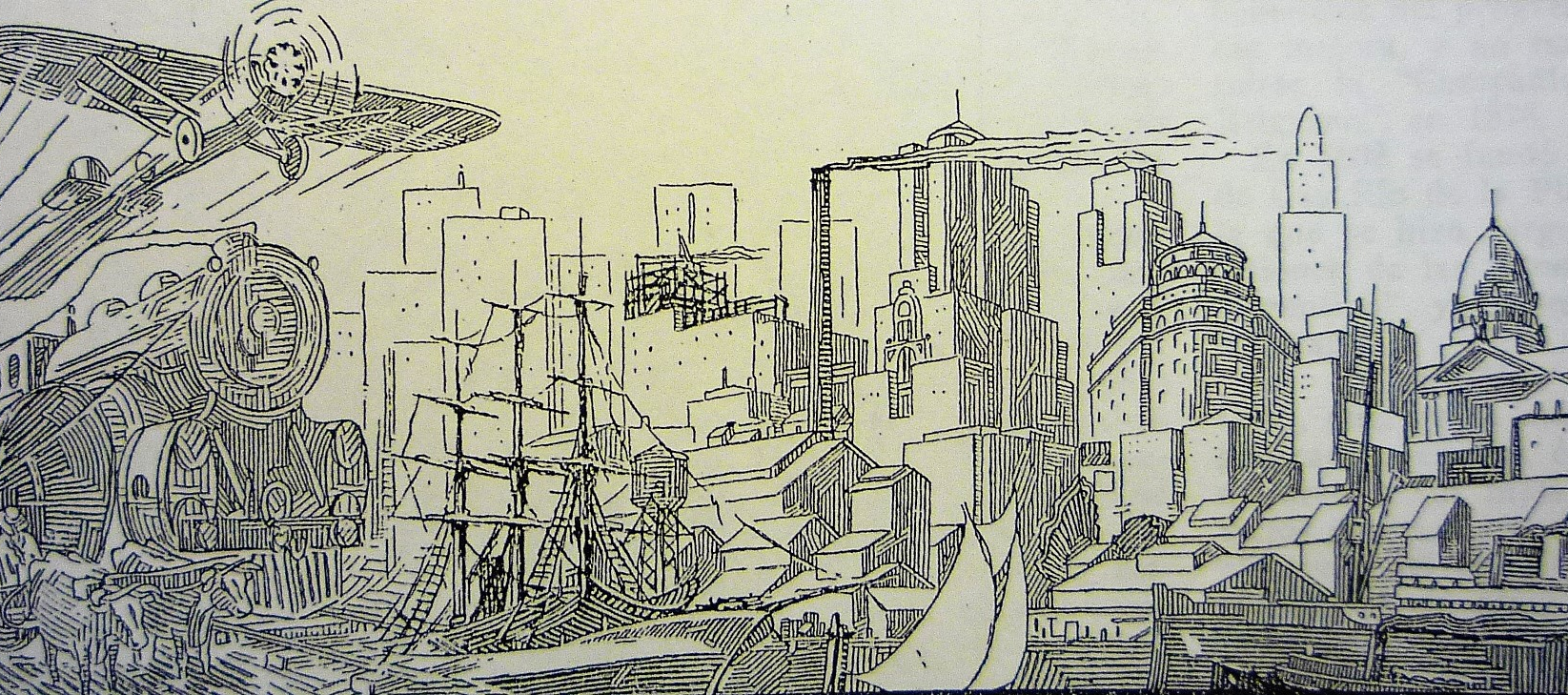

En las ciudades Latinoamericanas de suficiente antigüedad se advierte con claridad como la identidad inicial de la ciudad colonial se prolonga en los espacios urbanos de la independencia, que se continúan y amplían aun degradados en los espacios contemporáneos. Creo que esta articulación en continuidad de identidades diferenciadas es lo que la destrucción de Macondo impide.

Fernard Braudel diferencia en la historia distintas temporalidades; una es la relacionada con una historia masiva estructural preindustrial, que evoluciona lentamente, y otra ligada al crecimiento urbano e industrial, configurando dos universos, dos géneros de vida ajenos unos de otros. Quizás, a diferencia de Hernández, García Márquez da cuenta del presente desde un entramado de un pasado remoto ya cerrado a las transformaciones.

LEC

28/04/2014

El autor es Arquitecto (UNLP) y docente. Ha obtenido numerosos premios en concursos nacionales. Es Director del Grupo de Estudios en Planeamiento Urbano (UTN).

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 94 | Proyectos de las ciudades (II)

La ciudad de las artes o las artes de la ciudad | Diez proposiciones sobre Bahía Blanca | Luís Elio Caporossi

Número 95 | La mirada del flâneur

Sueños del Bocha | Formas, explicaciones y olvidos | Luis Elio Caporossi

Número 98 | Arquitectura de las ciudades (II)

Los caminos de la vanguardia argentina | Amancio, Wladimiro (y Breuer…) de la utopía a la realidad | Luis Elio Caporossi

Número 101 | La mirada del flâneur

Hiperrealismos | Batallas ganadas, guerras perdidas | Luis Elio Caporossi

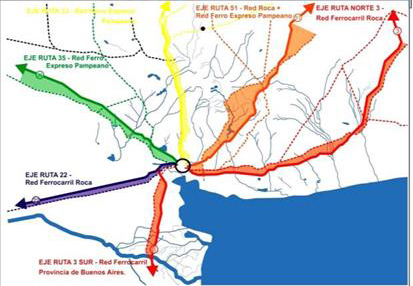

Número 107 | Política y movilidad de las ciudades

Dispositivos de muerte | La responsabilidad por las políticas viales en la Argentina | Luis Elio Caporossi

Número 111 | Cultura de las ciudades (I)

Un pequeño jardín | Microfísica de un lugar en Pehuen Co | Luis Elio Caporossi

Número 115 | Cultura de las ciudades

De monos e ingenieros | La incumbencia primordial de la disciplina | Luis Elio Caporossi

Número 127 | Arquitectura de las ciudades

Ultima charla con Vivanco I Salvaje, y a mucha honra I Por Luis Elio Caporossi

Número 135/136 | Cultura de las ciudades

Borges y la arquitectura I Patrones, modelos, objetos y la eterna discusión de dos filósofos…I Por Luis Elio Caporossi