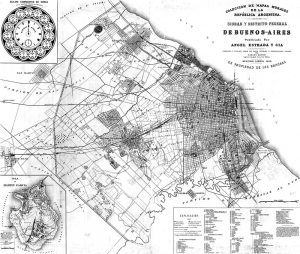

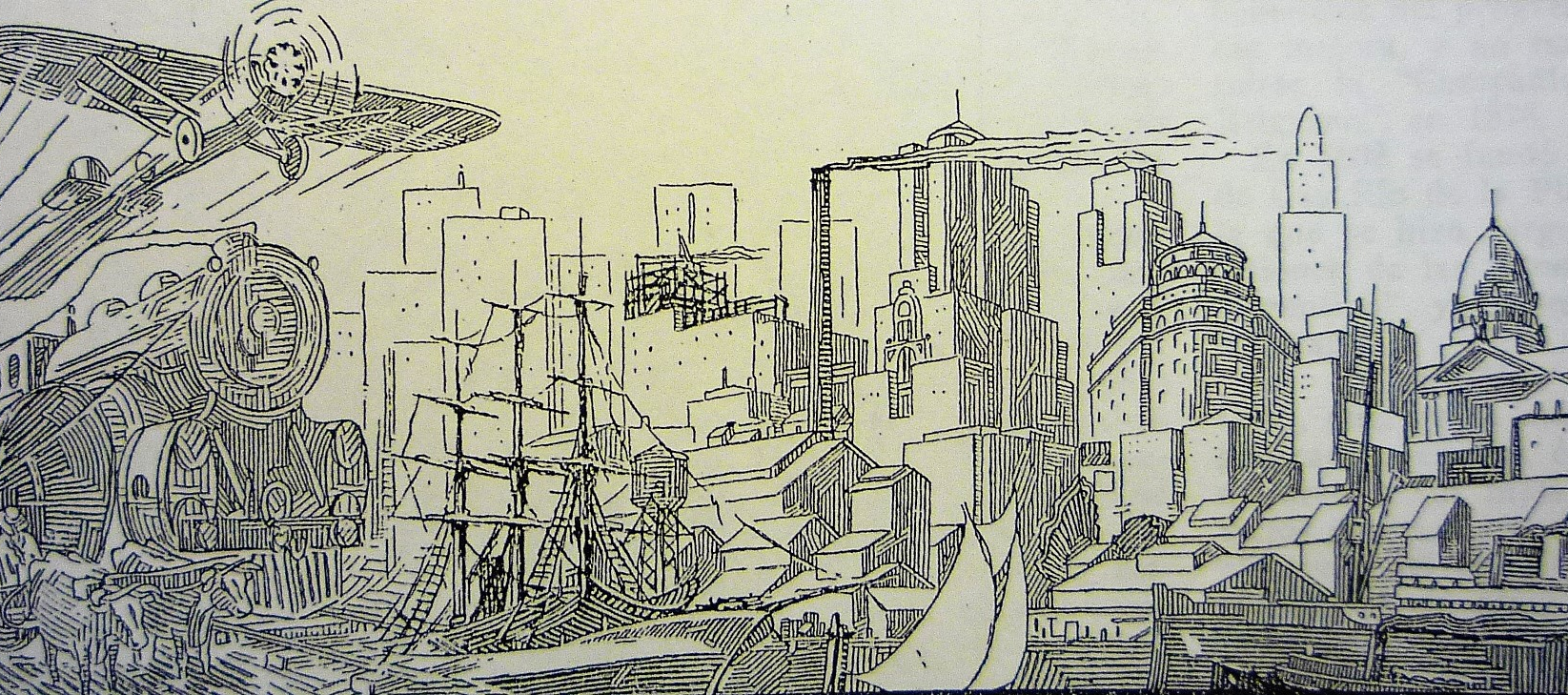

Años después, frente a un paredón portuario, le dirían que en la ciudad el camino más corto entre dos puntos es el más hermoso. No era la economía de movimientos lo que guiaba su recorrido, sino la búsqueda erótica y la aventura. El 60 lo dejaba a tres cuadras del Artigas en la mañana, y pasaba a 2 cuadras al mediodía; la estación Virreyes estaba a 6 cuadras, y a nueve a la tarde cuando iba al CEF. Pero el viaje en tren tenía el atractivo del pequeño grupo de adolescentes de clase media alta que subían entre La Lucila y Acassuso, el encuentro con las muchachas de cuarto y quinto año, las charlas sobre salidas y trasgresiones. El 60 era muchedumbre y anonimato, el tren eran las reflexiones desinhibidas de Elena, la rubiecita de apellido ucranio, la seriedad de Raúl, la palabra certera de Gustavo, la inalcanzable belleza de Silvia. Las estrategias para eludir al guarda y más tarde la recolección de boletos usados para legalizar el viaje de polizón, las esperas interminables en los accidentes, la visión alternativa de las manzanas despanzurradas. Las calles de San Fernando, de casas bajas, el Hospital, el otro mundo de la avenida Avellaneda, el feo edificio de la sala asistencial, la entrada perfecta al Nacional.

En el CEF, las excursiones al mundo alucinado de la barranca, la ominosa mención de la vía del bajo (ese lugar lascivo de desvirgamientos y citas furtivas), el río apenas entrevisto entre los árboles, y acá el recuerdo se confunde con citas de años posteriores, una muchacha tímida de cabellos rubios, unas tardes de sol, unos barcos.

Con poca experiencia de la vida, y pobre cultura musical, escuchaba con respeto sacramental las argumentaciones y debates de sus amigos, callando para eludir (con la coartada de su timidez y carácter introvertido) la confesión de su ignorancia y castidad en temas esenciales a la cultura adolescente de los early '70ies. Si no despertaba admiración ni grandes entusiasmos en el grupo, era al menos aceptado como tipo leal, sin peligro de alcahuetería ni traiciones, un discreto compañero de viaje ideal para exhibir destrezas vivenciales reales o supuestas. En una época politizada en extremo, era también apreciado por la relativa madurez y erudición de su conocimiento ideológico y su buena información general, único aspecto en que superaba la experiencia promedio del grupo. Buen alumno, con facilidad para el estudio, la posibilidad de recurrir a su ayuda para cuestiones cotidianas de la escuela era otro punto que jugaba a su favor y compensaba su evidente ignorancia en asuntos más barriales.

Promediando el bachillerato se agregaron algunas compañeras de años superiores, a quienes encontraba con frecuencia en la misma estación, lo que prolongaba el disfrute de los viajes. Solían encontrarse casi una decena de muchachos y muchachas arriba del tren, y compartían dos asientos contiguos de cuatro lugares cada uno, que cuando no alcanzaba para la totalidad del grupo, llevaba a alguna de las muchachas a sentarse sobre las rodillas de alguno de sus compañeros, incluyéndolo a el mismo en alguna ocasión (habituado a los modos conservadores de su hogar, la situación le generaba una cierta excitante incomodidad).

Con el tiempo fue mejorando su conocimiento de la vanguardia musical contemporánea, a la vez que sus ropas se iban adecuando a la usanza generacional y la frecuentación de algunas lecturas le iba generando un cierto background prestigioso entre los más inquietos de sus compañeros. Pronto sus opiniones musicales, orientadas hacia el rock sinfónico y la fusión jazzística, fueron escuchadas con el mismo aparente respeto que las del resto de los chicos y chicas del tren (esas músicas tenían también la ventaja de su imposibilidad manifiesta para ser danzadas, lo cual daba una coartada de gusto a su torpeza en los bailes). En materia política y de costumbres generales, sus opiniones comenzaron a ser más radicalizadas que las del promedio del grupo: negaba absolutamente que hubiera un Dios, sostenía la necesidad de una revolución que terminara con los intereses de la oligarquía, y recomendaba los ciclos de Bergman en el cine Empire, a los cuales asistía como alternativa a los de la Hebraica, unas cuadras al norte.

Su timidez y aislamiento se mantenían en otros aspectos, en particular en las cuestiones relativas a salidas y amores. Avergonzado de su virginidad, sobreactuaba su introversión y desarrolló una cierta técnica elusiva para dar a entender que sus actuaciones en tal campo quedaban en resguardo de cierta inexplicada necesidad de reserva. Debía entonces mantener un cierto equilibrio entre su ávido interés por las conversaciones sobre temas sexuales (generalmente las que sostenían los muchachos los días en que no habían encontrado a las chicas en el tren, salvo que se tratara de Elena) como fuente de información alternativa a la de las notas de Crisis y Satiricón, y su embarazo por estar inhabilitado para dar alguna opinión o dato fundado en su propia experiencia.

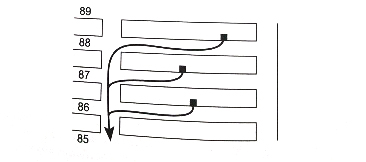

El tren permitía todos los encuentros que resultaban imposibles en el colectivo, porque eran no más de 2 o 3 los trenes que podían tomarse razonablemente a la mañana, y otros tantos los que correspondían al regreso nocturno. Contra decenas de colectivos, atestados, y donde eran imposibles la privacidad y los grupos grandes. Con los años, muchos alumnos del Artigas comenzaron a usar el tren y él se sintió como uno de los precursores. Ya habían comenzado entonces los otros viajes en tren, los que llevaban a Belgrano, a Retiro y en general al centro, a los cines de ciclo, a las librerías, a los recitales, a las pizzerías.

Eran los magníficos vagones japoneses, en ese entonces con 10 o 15 años de antigüedad, con asientos tapizados en cuero verde, reversibles para formar asientos de 2 o 4 personas, con ventanas guillotina y persianas de celosía, con estantes de guardado y ventiladores de techo, y pisos de asbesto, con un reducto por cada formación donde solo entraba un asiento individual, con furgón. Aprendió a sentarse, de ser posible, del lado que no quedaba expuesto al andén, donde era posible que un arrebatador le quitara su reloj cuando se cerraban las puertas automáticas y arrancaba el tren.

Una de las combinaciones de encuentros que más apreciaba era la convergencia con Gustavo y Elena. Por experiencia y liberalidad en acto y palabra, ambos eran los mayores proveedores de información socialmente útil, masculina y femenina respectivamente. Sus diálogos potenciaban esta capacidad de formación cultural, y además el permitirle participar de esa mayéutica en un grupo reducido de tres personas elevaba su autoestima respecto al rol que ocupaba en el sistema de representación y jerarquía de la comunidad de estudiantes. En tales conversaciones, ambos podían sostener por ejemplo el haber consumido marihuana en algún momento impreciso del pasado, y en ambos casos con resultados poco satisfactorios, o comentar un disco entero de Frank Zappa, con conocimiento de su letra en inglés incluida. A veces, en alguno de los grupos aparecía un long play de algún grupo respetado por la cofradía, y la estimulante gráfica del arte de tapa (a veces art nouveau, a veces pop-art, a veces gótica), y la sensación de incluirse en un minoritario grupo de iniciados en un culto musical, le daban al tráfico del disco de mano en mano un aire sagrado y revelatorio.

Aun cuando sus grupos de pertenencia se iban ampliando periódicamente (con su inserción en el club, la consiguiente formación de un grupo de amigos, los cruces con grupos surgidos de los recitales y ciclos de cine), la informal cofradía del tren continuaba en su jerarquía personal, quizás no como el más importante en tiempo y en profundidad de las relaciones entabladas, pero si en cuanto a la calidad y cantidad de información recibida. Esto era fundamental en sus estrategias de iniciación. Consideraba haberse integrado con cierta demora a la vida social que consideraba imprescindible como adolescente, y le resultaba insoportable la idea de ser considerado inmaduro o demasiado inexperto por sus amigos recientes.

Por otro lado, el grupo del tren tenía la ventaja de estar severamente limitado en tiempos y ritmos: no eran más de 30 o 40 minutos los que llevaban, tiempo suficiente para intercambiar comentarios y novedades, pero no para intentar algún otro tipo de relación social o personal para las que todavía no se sentía preparado, sobre todo con gente de la experiencia de Raúl, Elena o Gustavo. Todo esto más allá de cruzarlos en algún recital o en un cine ocasionalmente, en cuyo caso, y como si la mecánica de encuentros del tren estuviera incorporada a sus comportamientos, charlaban unos minutos animadamente para luego continuar cada uno por su lado. Otra sinergia que brindaba este entrecruzamiento diverso de grupos de pertenencia era la de poder llevar al grupo del tren sus propias experiencias y comentarios, avanzando más allá del rol de intelectual apocado con el que había sido aceptado originalmente.

En esas ocasiones aparecía otra ventaja del grupo: presentar a gente conocida con quien alardear hacia ambos lados de una diversidad de relaciones de grupo. Un mediodía, en el viaje de vuelta, continuó su recorrido hasta Retiro. Por primera vez unía en un viaje los dos trayectos, el conocido de Martínez al norte, el más reciente que atravesaba los parques y llegaba al edificio de silueta femenina, la estación de las dos enormes bóvedas que daba remate al recorrido infinito de las líneas paralelas, la estación con los inauditos buffers hidráulicos para contener la hipotética estampida del tren enloquecido (y era tan categórico en su remate el hangar abovedado como aquellos cilindros de improbable uso, lustrosos, distantes). Caminó por todo el centro, hasta la Hebraica, donde comenzaba un ciclo de Buñuel.

Era una de esas proyecciones soñadas de la Cinemateca, con una serie de cortos de Artaud, de Cocteau, de otros surrealistas a quien jamás había oído nombrar, acompañando La edad de oro y Un perro andaluz. Poca gente en la sala, era temprano en la tarde y día de semana, y al encenderse las luces se encontró con Mónica, una compañera de los primeros años del nacional que había cambiado de barrio y de escuela.

Mónica estaba con una pareja amiga, gente más grande que ella. Fueron al bar vecino, el pidió un licuado y un panqueque, lo mismo para Mónica, los amigos de Mónica sendos cafés. Comentaron la película y sus vidas. No se lo dijo, pero le sorprendía el giro de su antigua compañera, antes adicta a las novelas de la televisión y alejada de las inquietudes culturales y políticas que ahora sostenía. Estaba de novia con un militante (todo indicaba que noviazgo era la causa de ese cambio personal); la noticia le molestó en un principio, pero luego intuyó la ocasión de entablar un dialogo cotidiano con Mónica desde la coartada de una amistad, un recurso más seguro que el cortejo directo (cuyas destrezas desconocía).

Fue lo que hizo en los días siguientes, y estuvo todos los días en el ciclo de la Hebraica en compañía de Mónica. El sábado vieron "La vía láctea", y ya por entonces el era el más entusiasta con el cine del aragonés. Mónica también lo apreciaba, pero no veía tanto en Buñuel a un cineasta comprometido y rebelde, como a un librepensador individualista de origen pequeñoburgués. A la salida lo invitó a una reunión, sin demasiados detalles. Él la acompañó y allí conoció al novio de su amiga, quien no tenía mucho tiempo para ir al cine, pero que además tampoco estaba interesado, salvo por algunas películas muy específicas que eran respetadas en su círculo de acción política.

CR

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I) en el número 70, El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.) en el número 79, Turín y la Mole en el número 105, Elefante Blanco en el número 116, Sídney, lo mejor de ambos mundos en el número 126, y Clásico y Pompidou (c/Carola Ines Posic) en el número 149/150, México ´70 en el número 168/9 y Roma, Quevedo y Piranesi en el número 187. Es uno de los autores de Cien Cafés.