Viajar, aunque sea con ritmo moderno, sin el supuesto glamour de los viajeros y viajeras históricas, aun nos puede servir para conocer, saber, comprender y reflexionar acerca de las personas y sus hábitats.

Dos ciudades tan contrastadas como Hanói y Doha me llevan a compartir unos pensamientos y reflexiones, como si pensara en voz alta.

Las ciudades necesitan unas condiciones mínimas para serlo, ya que su función es que las habiten los seres humanos, y como aún no somos robots necesitamos algunas condiciones físicas y ambientales. Las condiciones básicas y mínimas de un lugar para ser habitado, y convertirse en ciudad, son agua y tierra fértil.

Así, una cultura milenaria como la vietnamita sigue rindiendo culto y respeto a esos lugares y elementos que han posibilitado el desarrollo humano, y la supervivencia. Agua y tierra para cultivar.

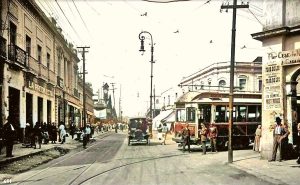

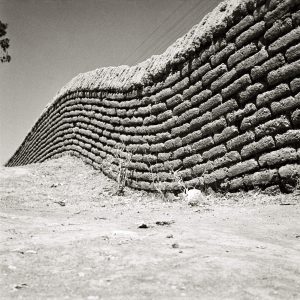

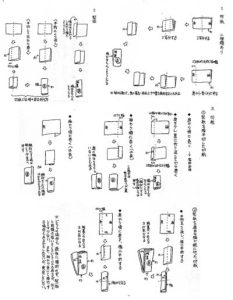

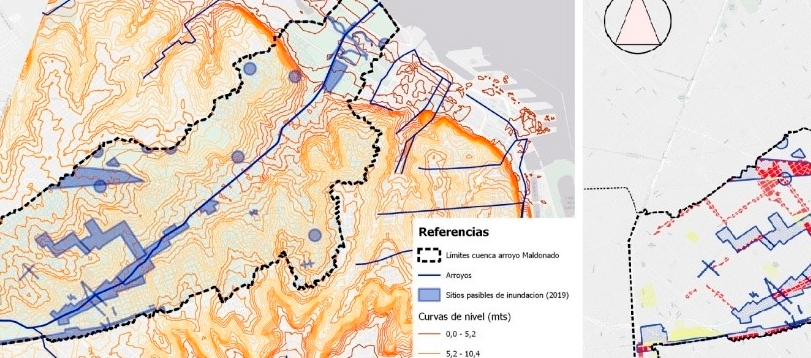

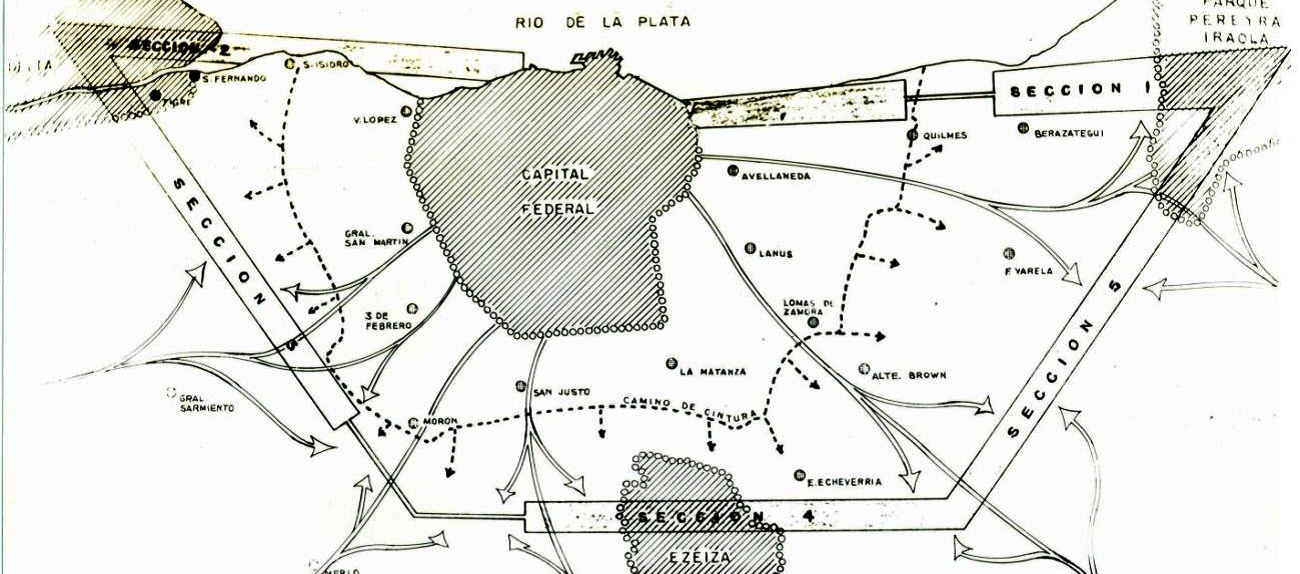

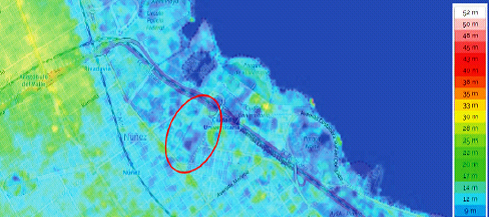

Hanói, y gran parte de Vietnam, vive en un delicado equilibrio con un territorio donde el agua hace su máxima presencia, los asentamientos humanos han tenido que construirse trabajando el agua, aprendiendo de sus ciclos, de sus condiciones. Canales, carreteras o caminos elevados que hacen las veces de pequeños diques, van marcando un territorio. La característica de urbanización más permanente es la parcela estrecha y alargada, que responde a la forma de crecimiento suburbana, (Solà-Morales i Rubiò, Manual de Las formas de crecimiento urbano, Barcelona: Ediciones UPC. Laboratori d’Urbanisme, Colecció d’Arquitectura, 1997) que remite al origen de la división urbana del suelo atendiendo a la infraestructura, canal o camino.

Este patrón suburbano de crecimiento, parcela estrecha y con mucha profundidad, se repite aún hoy, cuando no sería tan evidente su razón técnica de crecimiento, pero es la tipología habitacional y comercial, que se ha desarrollado a partir de la parcela, la que hoy determina su continuidad. La organización del territorio en relación a su medio natural dejó una parcela y esta a su vez se resolvió con una tipología edificatoria que los vietnamitas consideran inmejorable y sobre todo propia. Casas que colmaran estos estrechos terrenos, dejando a veces un estrecho paso lateral para ventilación. Casas que crecen en vertical a medida que la familia se extiende, como mínimo tres generaciones y el lugar de trabajo que ocupa la planta baja.

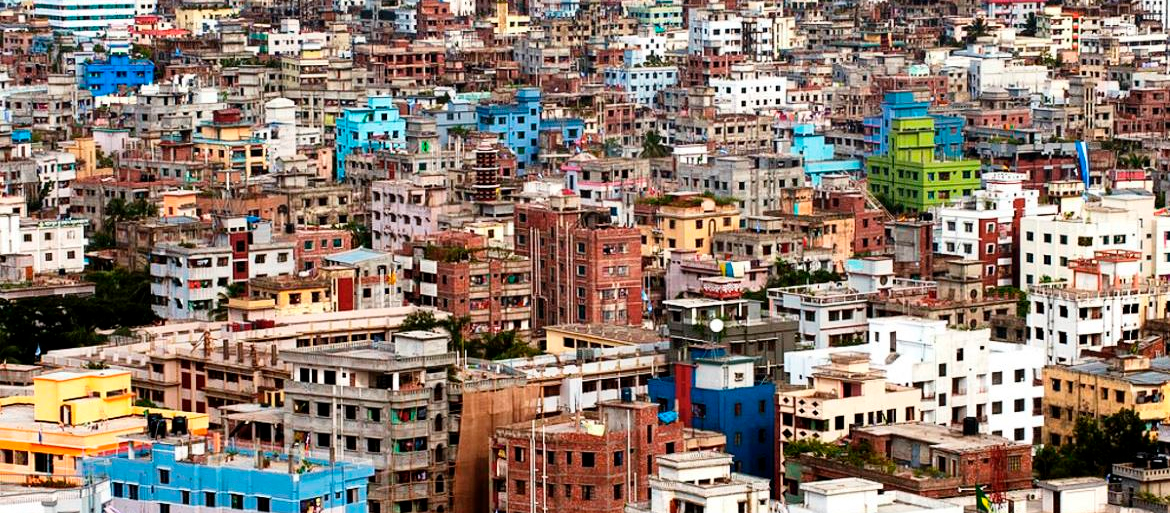

Por supuesto que nuestra modernidad global comienza a dejar sus rastros y las nuevas elites optan por comprar sus apartamentos en torres aisladas en conjuntos enormes y cerrados en los que se recrea la fantasía globalizada del ocio permanente y perpetuo.

Sin embargo, la ciudad y su cultura resisten el embate; tienen un saber, una manera de vivir, que no sería posible en otro tejido o forma de ciudad. La forma de las ciudades y los hábitos de sus habitantes guardan una estrecha relación.

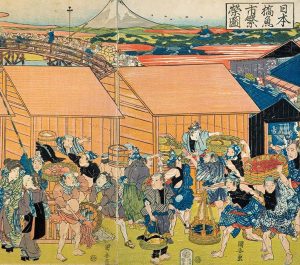

La cultura del agua que representa a este pueblo queda bien explicada por su teatro de marionetas, una fantástica expresión de sus artes, valores e historia del diálogo con una naturaleza singular, como cada territorio. El escenario de las marionetas es un estanque de agua de donde surgen todos sus personajes. Dice la tradición que este arte se inventó para entretener a los niños en épocas de lluvias e inundaciones, que no son pocas, y que es cuando el trabajo agrícola da un obligado descanso. En esta representación, como en las calles y campos actuales, vemos hombres y mujeres representados en igualdad; a simple vista parecería que son las mujeres las que llevan más carga de trabajo, pero como no puedo demostrarlo, lo que si queda claro es la igual presencia de ambos en el espacio público.

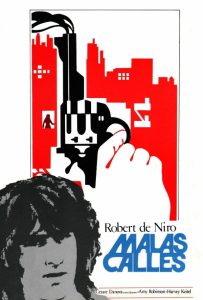

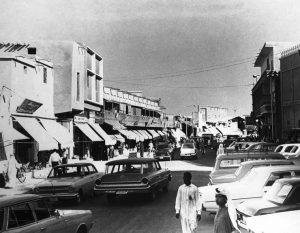

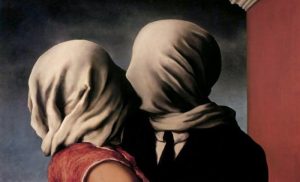

Los azares de los viajes, que aun nos pueden suceder, nos llevaron a otra ciudad, si es que Doha puede llamarse así. Las primeras impresiones son contradictorias y desconcertantes, de noche y desde el aire se ven los altísimos edificios y las autopistas de una, supuestamente, ciudad moderna. Y por otro lado de cerca, en la proximidad, la primera impresión la recibes de esa vestimenta cárcel en la que están envueltas las mujeres. Vestimenta que contrasta con la de los hombres que, o visten occidental o en caso de llevar vestimenta tradicional, esta es blanca y ligera; la ropa de las mujeres es negra y de aspecto pesado. Es evidente que el vestido de las mujeres lleva más tela, es pesado, y no solo tapa todo el cuerpo de la cabeza a los pies, a veces dejando los ojos liberados, sino que no se lo pueden sacar. La túnica masculina es ligera, como un batón, con poca tela, lo que les molesta lo llevan en la mano.

Una ciudad “moderna” que reniega de su propio lugar, de sus conocimientos, solo despilfarro, y sin ser, ni siquiera de manera retórica, la ciudad de la declaración de los derechos del “hombre” que dio lugar a la modernidad.

A la medianoche, la temperatura de más de 30 grados centígrados sin humedad hace que cualquier ropa que lleves se convierta en algo que quema, el aire es como de un horno y tu ropa enseguida toma una temperatura increíble. Sólo de imaginar cómo será sentir sobre tu piel esos vestidos negros me recorre un repelús y me sobreviene una gran indignación.

Si en Hanói a simple vista se respira una igualdad, aquí es todo lo contrario, el control sobre las mujeres es omnipresente. Tanto es así que para pasar migraciones en donde a turistas hombres y mujeres se nos hace pasar de manera individual, nos fotografían sin gafas y te miran como sospechoso o sospechosa, supongo que mas como sospechosa. En este contexto llama la atención que una familia local pasa toda junta, el señor ligero de ropa, en bermudas, por ejemplo al igual que los hijos varones y las niñas menores, las mujeres todas tapadas. Será él quien enseñe el pasaporte y ellas pasan sin ser fotografiadas, sin hablar ni descubrir su rostro (obviamente).

Esta escena me ha llevado a reflexionar que por supuesto una mujer que es sólo un objeto no merece ni siquiera ser tenida en cuenta en el control de las personas que son las ventanillas de migraciones. Nunca pensé que este acto, muchas veces vejatorio, podía llegar a ser una evidencia de los derechos de las mujeres, o por el contrario su falta absoluta.

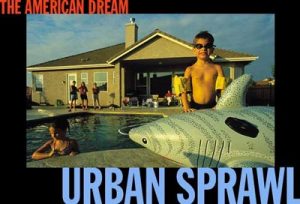

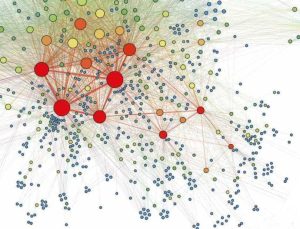

La ciudad, como supongo han de ser todos los paraísos globales del petróleo que nos llaman como cantos de sirenas, es una verdadera monstruosidad. Es el sueño del espacio “ideal” y la ciudad como maqueta: un poco de edificios salpicados al tuntún, replicando modelos esparcidos por todo el mundo, y ya tenemos una “ciudad”. Afiches de propaganda inmobiliaria que nos muestra un paisaje global: césped y árboles de follaje caduco, paisaje universalmente falso e imposible en un lugar sin agua.

Volvemos al inicio, ¿cómo hacer ciudades de estas magnitudes, sin consideraciones climáticas ni culturales, cuando el lugar no es idóneo? No hay agua ni tierras fértiles. Sí que hay petróleo, que todo lo puede pagar, pero no puede modificar el clima real, aunque sí que puede modificar las burbujas de habitar, inundando los edificios de aire acondicionado. Pero no olvidemos el mensaje de corrección política: los anuncios nos hablan de jeques preocupados por el futuro y que son pioneros en energías verdes limpias. ¿Dónde, cómo se puede enviar este absurdo mensaje si la primera regla para la ubicación de las ciudades está rota?

Amplias calles, con trabajadores foráneos bajo el sol abrasador que trabajan en su ampliación, ramos de torres genéricas, y algún cartel que anuncia la intervención de firmas constructoras, inmobiliarias y arquitectos globales. Que poca responsabilidad colaborar con estos monstruos.

Doha, y me atrevo a hacerlo extensivo a sus hermanas del golfo, es una ciudad del despilfarro y de la prepotencia. Tener el dinero para financiar una barbaridad no justifica su existencia.

La historia está llena de ciudades fantasmas cuyos habitantes no supieron o no pudieron habitar en equilibrio con su entorno natural. Y por el contrario, el ser humano ha sabido transformar históricamente los territorios desérticos en lugares habitables según unas características que podrían haberse considerado, modificado, rediseñado para realizar ciudades mejores. Aprender de las viviendas cuevas, donde se vive bajo el nivel del suelo para garantizar una temperatura adecuada; trabajar el agua como elemento de compensación térmica y no gastarla en regar césped; los materiales opacos y de masa térmica para acumular calor y devolverlo al exterior por la noche y no la utilización de materiales reflejantes y finos, que multiplican el sol y transmiten el calor al interior; o aprender también de ciudades compactas de calles estrechas para generar canales de aire y sombra.

A diferencia de Hanói, que mantiene y reelabora saberes de la construcción de espacios habitables, en estas ciudades del desierto sus arquitectos, urbanistas, ingenieros y poderosos no han sabido recuperar ni transformar ningún conocimiento ni saber previo de adecuación a su entorno natural, geográfico y climático. Se han dedicado a copiar lo peor del modelo de crecimiento insostenible que hemos desarrollado en las ciudades contemporáneas. Construyendo así la antítesis de la ciudad como lugar de futuro, de libertad y de derecho.

ZMM

La autora es doctora arquitecta. Profesora ETSAB. Integrante del Col·lectiu Punt 6.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 15 | Tendencias

Ciudades: lugar social o financiero | Los desafíos para nuestro futuro. | Zaida Muxí

Número 24 | Tendencias (II)

Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global | Macdonaldización y disneylandificación, en una entrevista a Zaida Muxí |Zaida Muxí

Número 49 | Política de las ciudades (I)

Ciudad próxima | Urbanismo sin género. | Por Zaida Muxí Martínez