N. de la R.: Este relato integra Música para camaleones (1980). Traducción: Benito Gómez Ibáñez. Fuente: academia.edu

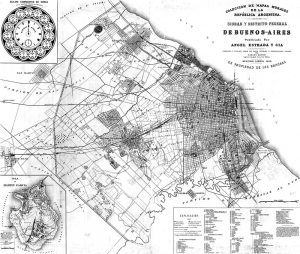

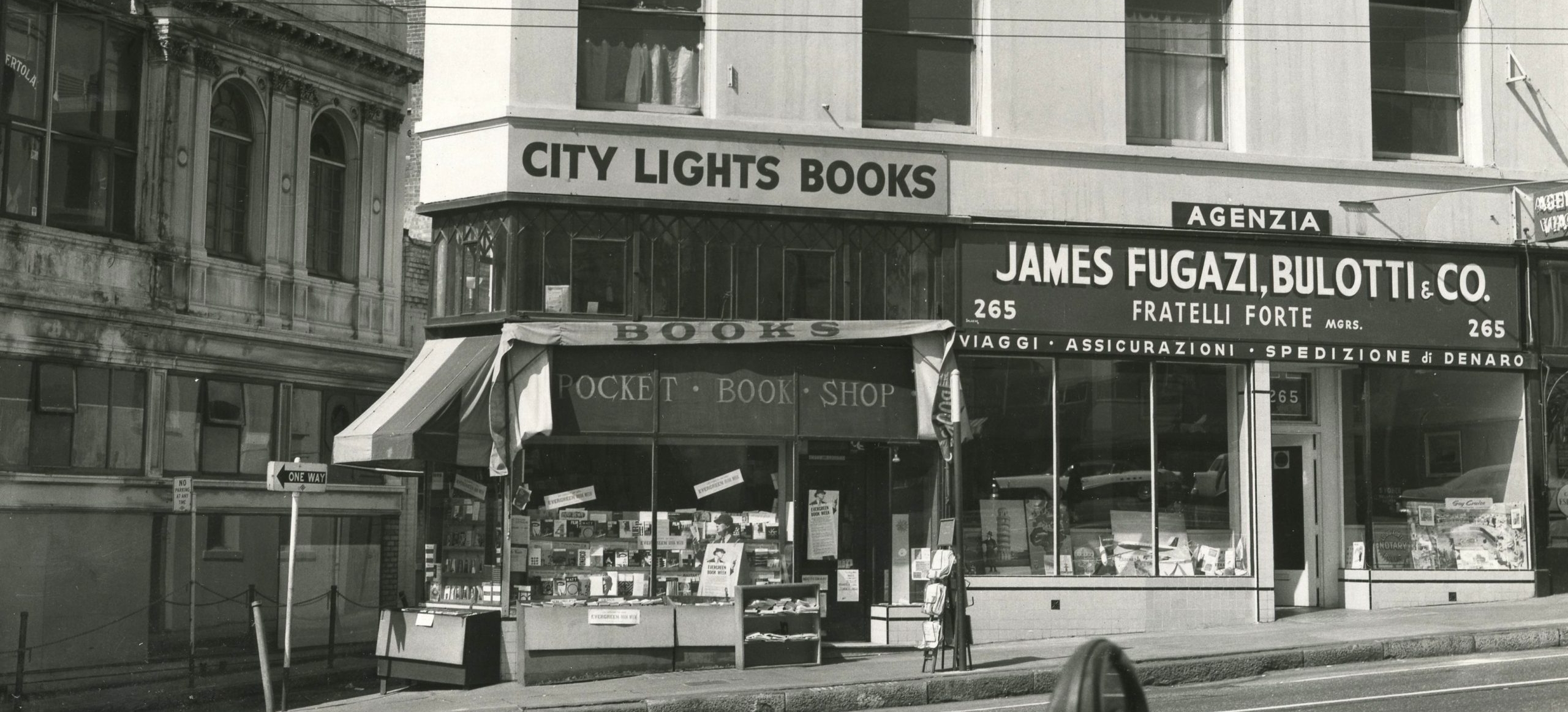

Escenario: Jackson Square, así llamada en honor de Andrew Jackson, un oasis de hace trescientos años satisfactoriamente situado en el centro del barrio viejo de Nueva Orleans: un parque de tamaño medio dominado por las torres grises de la catedral de Saint Louis y por la casa de pisos más antigua de Norteamérica y, en cierto modo, la de elegancia más sombría, los edificios Pontalba.

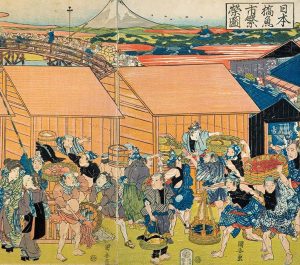

Época: 26 de marzo de 1979, un exuberante día de primavera. Cuelgan buganvillas, se extienden azaleas, buhoneros anuncian mercancías (cacahuetes, rosas, paseos en un coche tirado por un caballo, gambas fritas en cucuruchos de papel), ululan sirenas de barcos en la corriente del cercano Mississippi, y alegres globos, unidos a niños sonrientes y retozones, se elevan alto en el aire plateado y azul.

«Pues, lo afirmo, un muchacho debe viajar», tal como solía quejarse mi tío Bud, que era viajante de comercio cuando lograba levantarse de la mecedora de su porche y beberse los suficientes gin-fizz como para viajar. Sí, ya lo creo, claro que un muchacho debe viajar; sólo en los últimos meses, había estado en Denver, Cheyenne, Butte, Salt Lake City, Vancouver, Seattle, Portland, Los Angeles, Boston, Toronto, Washington, Miami. Pero si alguien me preguntaba, probablemente diría y realmente pensaría: «Pues no he estado en parte ninguna, me he pasado todo el invierno en Nueva York.» Sin embargo, un muchacho debe viajar. Y aquí estoy ahora, en Nueva Orleans, donde nací, en mi vieja ciudad natal. Tomando el sol en un banco de Jackson Square, que desde mis tiempos de colegial siempre ha sido mi lugar favorito para estirar las piernas y observar, escuchar, bostezar y rascarme y soñar y hablar conmigo mismo. Quizá sea usted una de esas personas que jamás hablan consigo mismos. En voz alta, quiero decir. Tal vez piense que sólo los locos hacen eso. Personalmente, lo considero una cosa saludable. Hacerse uno compañía de este modo: nadie con quien discutir, libre de largarse, descargando un montón de cosas del sistema nervioso.

Por ejemplo, tomemos esos edificios Pontalba de ahí enfrente. Unas casas muy bonitas, con sus fachadas enrejadas y balcones altos y oscuros. La primera casa de pisos que se construyera en los Estados Unidos; descendientes de los primitivos inquilinos aún viven en esas habitaciones de rancio abolengo. Durante mucho tiempo he tenido inquina al Pontalba. He ahí por qué: una vez, a los diecinueve años, tuve un piso a unas cuantas manzanas de Royal Street, un piso pequeño, decrépito, lleno de cucarachas, que trepidaba con sacudidas de terremoto cada vez que un tranvía pasaba con su triquitraque por la estrecha calle. No tenía calefacción; en invierno, salir de la cama era pavoroso, y durante los pantanosos veranos era como nadar dentro de un tazón de consomé tibio. Mi constante ilusión era que un buen día abandonaría aquella ciénaga para mudarme a los confines celestiales del Pontalba. Pero, aun cuando hubiera podido permitírmelo, jamás podría haber sucedido. La forma habitual de lograr un sitio como ése, es si el inquilino muere y lo cede en testamento; y si un piso se queda vacío, es costumbre, por lo general, que la ciudad de Nueva Orleans se lo ofrezca a un distinguido ciudadano por unos honorarios enteramente simbólicos.

Un montón de personajes excéntricos han paseado por esta plaza. Piratas. El propio Lafitte. Bonny Parker y Clyde Barrow. Huey Long. O bien, vagando bajo la sombra de un parasol encarnado, la condesa Willie Piazza, propietaria de una de las más lujosas maisons de plaisir del barrio de las luces rojas; su casa era famosa por un exótico refresco que ofrecía: cerezas frescas hervidas en crema de leche, aderezadas con ajenjo y servidas en el interior de la vagina de una bella mulata recostada. U otra dama, muy diferente de la condesa Willie: Annie Christmas, marinera de un barco fluvial, que medía siete pies de altura y a menudo se la veía cargando con un barril de harina de cien libras bajo cada brazo. Y Jim Bowie. Y míster Neddie Flanders, un apuesto caballero octogenario, quizá nonagenario, quien hasta hace pocos años aparecía todas las noches en la plaza y, acompañándose de una armónica, bailaba zapateado desde la medianoche al amanecer como una marioneta elástica.

Personajes. Podría nombrar centenares.

ELLA: ¡Hihoputa! ¿Qué quieres desí con eso de guardarme el pan? Yo no me he guardao ningún pan. ¡Hihoputa!

ÉL: Calla, muhé. Te he visto. He llevado la cuenta. Tres tíos. Lo que suma sesenta machacantes. Me tienes que dá treinta.

ELLA: Maldito seas, negro. Debería quitarte la oreja con una navaja de afeita. Debería sacarte los hígados y echárselos a los gatos. Debería achicharrarte los ohos con aguarrás. Escucha, negro. Deha que te oiga llamarme mentirosa otra vez.

ÉL (conciliador): Asuquita…

ELLA: ¿Asuquita? Asuquita te voy a dá yo a ti.

ÉL: Miss Myrtle, que sé lo que he visto.

ELLA (despacio: en tono lento y sinuoso): Bastardo. Negro bastardo. El caso es que nunca tuviste madre. Naciste del culo de un perro.

(Ella le da una bofetada. Se da la vuelta y se aleja con la cabeza alta.

El no la sigue, sino que se queda frotándose la mejilla con la mano.)

Durante un rato, observo las cabriolas y saltos del balón de los niños, a quienes veo congregarse ávidamente alrededor del carrito de un vendedor que despacha una mixtura llamada Bocadulce: cucuruchos de helado en copos con variados almíbares de todos los colores. De pronto, me doy cuenta de que yo también estoy hambriento, y sediento. Pienso en acercarme andando hasta el Mercado Francés y atiborrarme de rosquillas bien fritas y de ese amargo y delicioso café con sabor a achicoria característico de Nueva Orleans. Es mejor que cualquier cosa del menú de casa Antoine que, a propósito, es un restaurante aborrecible. Igual que la mayor parte de los famosos comedores de la ciudad. Gallatoire no es malo, pero está demasiado lleno; no admiten reservas, siempre hay que esperar haciendo largas colas y no merece la pena, para mí no, al menos. Nada más decidir acercarme al mercado, ocurre un imprevisto.

Vaya, si hay algo que detesto, es la gente que se pone a espaldas de uno y dice…

VOZ (ronca de whisky, viril, pero femenina): Adivina quién soy. (Silencio.) Vamos, Jockey. Sabes que soy yo. (Silencio; luego retirando las manos que me vendaban los ojos, con cierta petulancia). ¡Jockey! ¿Pretendes que no sabías que era yo? ¿Junebug?

TC: ¡Pero si es…! ¡Big Junebug Johnson! Comme ga va?

BIG JUNEBUG JOHNSON (con entrecortadas risitas de alegría): ¡Oh! No dejes que commence. Yérguete, muchacho. Da un abrazo a la vieja Junebug. ¡Pero qué delgado estás! Como la primera vez que te vi. ¿Cuánto pesas, Jockey?

TC: Ciento veinticinco. Veintiséis.

(Me resulta difícil rodearla con los brazos, porque ella pesa el doble; más del doble. La conozco desde hace cuarenta años, desde que vivía solo en aquel sombrío domicilio de Royal Street y solía frecuentar un estridente bar del puerto del que era dueña, y aún lo es. Si hubiera tenido los ojos rosados, uno podría llamarla albina, porque su piel es

tan blanca como las azucenas; igual que su pelo rizado y escaso. Una vez me dijo que el pelo se le había vuelto blanco de la noche a la mañana, antes de cumplir dieciséis años, y cuando yo le pregunté: «¿En una noche?», ella contestó: «Fue por un viaje en la montaña rusa y por la picha de Ed Jenkins. Las dos cosas vinieron una detrás de otra. Mira, una noche montamos en una montaña rusa del lago; íbamos en el último coche. Pues se desenganchó, salió disparado y casi descarrilamos, y a la mañana siguiente mi pelo tenía mechones grises. Cosa de una semana después, tuve esa experiencia con Ed Jenkins, un chico que yo conocía. Una de mis amigas me dijo que su hermano le había contado que Ed Jenkins tenía la picha más grande que nadie hubiera visto jamás. Era un tipo guapo, pero huesudo, no mucho más alto que tú, y yo no me lo creía, de modo que un día, para gastarle una broma, le dije: «Ed Jenkins, he oído que tienes una picha enorme», y él contestó: «Sí, te la voy a enseñar», y lo hizo, y yo me puse a gritar; él dijo: «Y ahora te la voy a meter», y yo dije: «¡Oh, no, no vas a hacerlo!» Era tan grande como el brazo de un niño sosteniendo una manzana. ¡Santo Dios! Pero lo hizo. Me la metió hasta dentro. Después de un horrible forcejeo. Y yo era virgen. Poco más o menos. Casi. Así que puedes figurarte. Bueno, no fue mucho después de eso cuando el pelo se me volvió blanco como el de una bruja.»

B. J. J. se viste al estilo de un estibador: mono, camisa azul de hombre remangada hasta el codo, botas de obrero hasta el tobillo con cordones, y nada de maquillaje que mitigue su palidez. Pero es femenina, una persona digna, a pesar de todas sus maneras prosaicas. Y lleva perfumes caros, aromas parisienses comprados en la Maison Blanc de Canal Street. Además, tiene una espléndida sonrisa de dientes de oro; es como una alentadora salida del sol después de un chaparrón. Seguramente le gustaría a usted; le gusta a la mayor parte de la gente. Sobre todo a aquellos que no son propietarios de los bares rivales del puerto, porque el de Big Junebug es un local popular, aunque poco conocido en las partes retiradas del puerto y en la zona de residentes extranjeros. Comprende tres salas: la propia del bar, con su mastodóntica barra con superficie de cinc, una segunda estancia amueblada con tres mesas de billar constantemente ocupadas, y un salón de baile con tocadiscos de monedas. Está abierto las veinticuatro horas del día y tan lleno al alba como al anochecer. Por supuesto, allí acuden marineros y trabajadores del puerto, y los granjeros que de los condados fronterizos llevan en camiones sus productos al Mercado Francés, policías y bomberos y jugadores de mirada pétrea y prostitutas de mirada aún más dura, y cerca del amanecer el local rebosa de animadores de los señuelos para turistas de Bourbon Street. Bailarinas, desnudistas, reinas del transvestido, camareras de club, camareros, taberneros y esos porteros de ronca voz que se toman tanto trabajo gritando a los paletos con el fin de atraerlos a las tabernuchas para incautos del vieux carré.

En cuanto a ese asunto de «Jockey», es un apodo que le debo a Ginger Brennan. Hace unos cuarenta años, Ginger era el jefe de dependientes del viejo y original café del Mercado, que estaba abierto toda la noche y servía rosquillas y café; el primitivo café ya no existe, y hace tiempo que Ginger murió por la descarga de un rayo mientras pescaba en un muelle del lago Pontchartrain. En cualquier caso, una noche escuché a otro cliente preguntar a Ginger quién era ese «golfillo» del rincón, y Ginger, que era un mentiroso patológico, bendita sea su alma, le contestó que yo era un jockey profesional: «Es algo muy serio en la pista de carreras.» Era bastante plausible; yo era bajo y de peso pluma y fácilmente podría haber pasado por un jockey; aquello se convirtió en una fantasía que yo alimenté: me gustaba la idea de que la gente me tomara por un experimentado personaje de las carreras de caballos. Empecé a leer Racing Fortn y aprendí la jerga. Se corrió la voz, y en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo comenzó a llamarme El jockey y a solicitarme soplos sobre los caballos.)

BIG JUNEBUG JOHNSON: Yo he perdido peso. Quizá cincuenta libras. Desde que me casé, he venido perdiendo peso. La mayoría de las mujeres empiezan a inflarse nada más ponerse el anillo. Pero después de enganchar a Jim, fui tan feliz que dejé de vaciar la nevera. La tristeza, eso es lo que engorda.

TC: ¿Casada Big Junebug Johnson? Nadie me ha escrito diciéndomelo. Creía que eras una soltera empedernida.

BIG JUNEBUG JOHNSON: ¿Es que no puede una chica cambiar de idea? Una vez que superé el incidente de Ed Jenkins, después de quitarme del coco esa visión, me aficioné a los hombres igual que cualquier otra dama. Claro que tardé años.

TC: ¿Jim? ¿Así se llama?

BIG JUNEBUG JOHNSON: Jim O’Reilly. Pero no es irlandés. Procede de Plaquemine, y esa gente son cajún, la mayoría. Ni siquiera sé si ése es su verdadero nombre. Desconozco muchas cosas de él. Es más bien callado.

TC: Pero buen amante. Para atraparte.

BIG JUNEBUG JOHNSON (girando los ojos): ¡Oh, cariño!, no dejes que commence.

TC (risas): Esa es una de las cosas que mejor recuerdo de ti. A cualquier cosa que alguien te dijera, ya fuese del tiempo o de otro tema, tú siempre contestabas: «¡Oh, cariño! No dejes que commence.»

BIG JUNEBUG JOHNSON: Bueno. Eso casi abarca todo, ¿no crees? (Debería haber mencionado algo: tiene acento de Brooklyn. Aunque parezca raro, no lo es. La mitad de la gente de Nueva Orleans no tiene acento del Sur; uno cierra los ojos y puede imaginarse que está escuchando a un taxista de Bensonhurst, fenómeno que supuestamente se deriva de moldes lingüísticos propios de una zona de la ciudad conocida como el Canal Irlandés, un barrio principalmente habitado por descendientes de inmigrantes de la Isla Esmeralda.)

TC: Pero ¿cuánto tiempo hace que te convertiste en la señora O’Reilly?

BIG JUNEBUG JOHNSON: El próximo julio hará tres años. En realidad, no tuve elección. Estaba muy confusa. El es mucho más joven que yo, quizá veinte años. Y guapo, ¡Dios mío! Una golosina para las damas. Pero estaba completamente loco por mí, me seguía a cada paso, en todo momento me pedía que me casara con él, diciendo que se tiraría del malecón si yo no quería. Y regalos todos los días. Una vez, un par de pendientes de perlas. Perlas natura les: las mordí y no se rompieron. Y toda una camada de gatitos. El no sabía que los gatos me hacen estornudar; ni tampoco que me ponen los ojos hinchados. Todo el mundo me advertía que sólo iba detrás de mi dinero. ¿Por qué, si no, querría un joven guapo como él a una vieja bruja como yo? Pero eso no lo explicaba en absoluto, porque tenía un trabajo muy bueno en la Streckfus Steamship Company. Pero decían que estaba arruinado y que tenía un montón de líos con Red Tibeaux y Ambrose Butterfield y todos esos jugadores. Se lo pregunté, y me dijo que era mentira, pero podía ser verdad, había muchas cosas que desconocía acerca de él, y aún sigo así. Lo único que sé es que nunca me ha pedido un céntimo. Estaba muy confusa. Así que me dirigí a Augustine Genet. ¿Te acuerdas de madame Genet? ¿Qué podía leer los espíritus? Había oído que estaba agonizando, así que me precipité allí inmediatamente, y ya lo creo que se estaba muriendo. Cien dólares si pasaba de aquel día, y estaba ciega como un topo; apenas podía hablar en un susurro, pero me dijo: «Cásate con él, es un buen hombre y te hará feliz; cásate con él, prométeme que lo harás.» Así que se lo prometí. Por eso es por lo que no tuve elección. No podía ignorar una promesa hecha a una dama en su lecho de muerte. ¡Y me alegro taaanto de no haberla incumplido! Soy feliz. Soy una mujer feliz. Aun cuando esos gatos me hagan estornudar. ¿Y tú, Jockey? ¿Te sientes contento de ti mismo?

TC: Así así.

BIG JUNEBUG JOHNSON: ¿Cuándo fue la última vez que asististe al Mardi Gras?

TC (reacio a responder, sin ganas de evocar los recuerdos del Mardi Gras: no eran acontecimientos divertidos para mí, las calles con torbellinos de borrachos, con reyertas, veladas figuras llevando máscaras de pesadilla; de niño siempre tenía malos sueños después de las excursiones a los alborotos del Mardi Gras): Cuando era niño. Siempre me perdía entre la multitud. La última vez que me perdí me llevaron a la comisaría de policía. Ahí me pasé llorando toda la noche hasta que mi madre me encontró.

BIG JUNEBUG JOHNSON: ¡La maldita policía! ¿Sabes que este año no hemos tenido Mardi Gras porque la policía se puso en huelga? Figúrate, ponerse en huelga en una época como ésa. Le costó millones a esta ciudad. Chantaje, eso es lo único que fue. Tengo algunos buenos amigos policías, buenos clientes. Pero todos son una panda de ladrones y todo lo demás. Nunca he tenido respeto a la ley de por aquí, y el modo en que trataron a míster Shaw acabó convenciéndome de una vez. Ese llamado Fiscal del Distrito, Jim Garrison. Qué desgraciado sinvergüenza. Espero que el diablo lo ponga en una parrilla leeenta. Y lo hará. Qué lástima que míster Shaw no esté allí para verlo. Desde allá arriba, en el cielo, donde seguro que está, míster Shaw no podrá ver al viejo Garrison pudriéndose en el infierno.

(B. J. J. se refiere a Clay Shaw, un arquitecto amable y culto, autor de muchas de las restauraciones históricas de mayor delicadeza de Nueva Orleans. En una ocasión, Shaw fue acusado por James Garrison, el abrasivo fiscal del Distrito, tan obsesionado por la publicidad, de ser la figura clave de una supuesta conjura para asesinar al presidente Kennedy. Shaw fue llevado dos veces a juicio y, aun cuando salió enteramente absuelto en ambas ocasiones, se quedó más o menos en la bancarrota. Su salud falló, y murió unos años más tarde.)

TC: Después del último juicio, Clay me escribió, diciéndome: «Siempre me he considerado un poco paranoico, pero después de sobrevivir a esto, sé que nunca lo he sido y que jamás lo seré.»

BIG JUNEBUG JOHNSON: ¿Qué es eso de paranoico?

TC: Pues… ¡Oh, nada! La paranoia no es nada. Mientras no la tomes en serio.

BIG JUNEBUG JOHNSON: Echo mucho de menos a mister Shaw. Durante su desgracia, había un modo de saber quién era un caballero y quién no en esta ciudad. Un caballero, cuando se cruzaba en la calle con míster Shaw, se quitaba el sombrero; los bastardos miraban al frente. (Risitas.) Míster Shaw era un buen punto. Siempre que venía a mi bar me hacía reír. ¿Has oído alguna vez su chiste de Jesse James? Resulta que un día va Jesse James a robar un tren en el Oeste. El y su banda irrumpen en un vagón con las pistolas sacadas, y Jesse James grita: «¡Manos arriba! Vamos a robar a todas las mujeres y a violar a todos los hombres.» Así que, entonces, dice un tipo: «¿No se ha equivocado, señor? ¿No quiere decir que van a robar a todos los hombres y a violar a todas las mujeres?» Pero ahí estaba el encantador mariquita del tren, que levantó la voz: «¡Ocúpese de sus propios asuntos! Míster James sabe cómo robar un tren.»

(Dos y tres y cuatro: las campanas que dan la hora en la catedral de Saint Louis tocan…: cinco…, seis… El tañido es grave, como una lustrosa voz de barítono recitando, repitiendo episodios antiguos, un sonido que se mueve por el parque con la misma solemnidad que el cercano crepúsculo: música que se mezcla con la alegre charla, las despedidas optimistas de quienes se van, niños llevando un balón con azúcar en los labios, que se une al melancólico aullido de la sirena de un barco lejano y al cascabeleo de las campanillas del carro del vendedor de helados con almíbar. Redundante, Big Junebug Johnson consulta su enorme y feo reloj Rolex.)

BIG JUNEBUG JOHNSON: ¡El Señor nos asista! Ya tendría que estar en mitad del camino a casa. Jim ha de tener su cena encima de la mesa a las siete en punto, y no permite que nadie se la prepare si no soy yo. No me preguntes por qué. No valgo ni para cocinar el culo de un búho, nunca he sabido. Lo único que sé hacer realmente bien es tirar cerveza. Y… ¡Oh, cielos!, eso me recuerda que tengo servicio en el bar esta noche. Normalmente, ahora sólo trabajo de día e Irma se queda el resto del tiempo. Pero uno de los pequeños de Irma se ha puesto enfermo y quiere estar en casa con él. Mira, se me ha olvidado decírtelo, pero ahora tengo un socio, una chica viuda con verdadero sentido de la diversión, y también del trabajo duro. Irma se casó con un granjero de pollos que se murió de repente, dejándola con cinco niños pequeños, dos de ellos gemelos, y ella sin cumplir los treinta todavía. Así que se estaba dejando la vida trabajando en aquella granja: criar pollos y retorcerles el pescuezo y traerlos aquí, al mercado. Ella sola. Y no es más que una criatura insignificante, pero con una figura magnífica y un pelo de fresa natural, rizado como el mío. Podría ir a Atlantic City y ganar un concurso de belleza si no fuese bizca. Irma es tan bizca que no sabes a quién o qué está mirando. Empezó a venir al bar con algunas de las otras chicas camioneras. Al principio supuse que era una zorra, igual que la mayoría de esas chicas de los camiones. Pero estaba equivocada. Le gustan los hombres, y a ellos se les cae la baba por ella, bizca y todo. Lo cierto es que creo que mi mozo le ha echado el ojo; le tomo el pelo con eso, y se pone muy furioso. Si quieres saberlo, Irma sufre un verdadero estremecimiento cuando Jim anda por allí.

Entonces sí que sabes a quién mira. Bueno, yo no viviré siempre y, cuando yo me vaya, si quieren estar juntos, pues me parece muy bien. Yo ya habré disfrutado de mi felicidad Y sé que Irma cuidaría bien de Jim. Es una chica maravillosa. Por eso le pedí que entrara en el negocio conmigo. Bueno, Jockey, qué gusto volverte a ver. Pasa por allí luego. Tenemos mucho que contarnos. Pero ahora será mejor que sacuda mis viejos huesos.

Seis…, seis…, seis…: la voz de la campana se dilata en el aire verdeante, estremeciéndose al sumirse en el sueño de la historia.

Algunas ciudades, como paquetes envueltos bajo árboles de Navidad, encierran inesperados regalos, secretas delicias. Algunas ciudades siempre serán paquetes envueltos, receptáculos de enigmas que jamás resolverán ni verán siquiera los visitantes en vacaciones, ni tampoco los viajeros más inquisitivos y persistentes. Para conocer tales ciudades, para desenvolverlas, por decirlo así, uno tiene que haber nacido en ellas.

Así es Venecia. Después de octubre, cuando los vientos del Adriático barren al último norteamericano, incluso al último alemán, llevándoselos y enviando tras ello su equipaje por avión, otra Venecia emerge: una camarilla de venecianos élégants, frágiles duques vistiendo chalecos bordados, condesas larguiruchas apoyándose en los brazos pálidos y estirados sobrinos: creaciones jamesianas, románticos de D’Annunzio que nunca pensarían en salir de las sombras malvas de sus palacios durante un día de verano cuando los extranjeros están en la calle, en salir a dar de comer a las palomas y a pasear bajo las arcadas de la Piazza San Marco y a tomar el té en el vestíbulo del Danieli (el Gritti cierra hasta la primavera) y, cosa más divertida, a engullir martinis y bocadillos de queso a la plancha en el acogedor espacio del Harry’s American Bar, el tan tardío y reservado abrevadero de las vociferantes hordas del otro lado de los Alpes y de los mares.

Fez es otra ciudad enigmática con una doble vida, y Boston otra más: todos estamos enterados de que se celebran intrigantes ritos tribales al otro lado de las pulcras fachadas y de los arcos de las ventanas tintadas de púrpura de Louisburg Square, pero a no ser por lo que han divulgado unos pocos y escogidos literatos bostonianos, no sabemos cuáles son esas ceremonias en clave, ni lo sabremos nunca. Sin embargo, de todas las ciudades secretas, Nueva Orleans es, a mi juicio, la más secreta, la de realidad más impenetrable que un extranjero pueda observar. El predominio de empinados muros, de follaje oscuro, de altos portones de hierro fuertemente cerrados, de ventanas con postigos, de túneles oscuros que llevan a exuberantes jardines donde mimosas y camelias contrastan sus colores, y lagartos perezosos, chasqueando sus lenguas ahorquilladas, corren por la fronda de palmeras; todo ello no es un decorado accidental, sino arquitectura deliberadamente urdida para el camonflage, para enmascarar, como en el baile del Mardi Gras, las vidas de aquellos que nacieron para vivir entre tales edificios protectores: dos primos, que entre ellos tienen otros cien primos esparcidos por la maraña de la ciudad, se enredan en mutuas relaciones familiares, murmurando juntos al sentarse bajo una higuera, cerca de la fuente de pausado chorro que refresca su jardín oculto.

Suena un piano. No puedo resolver de dónde viene: dedos fuertes tocando un piano de notas graduales, que se van afirmando: «I want, I want…». Es un negro, el que canta; es bueno: I want a mama, a big fat mama, I want a big fat mama with the meat shakiri on her, yeahj».

Pasos. Pasos femeninos de tacón alto que se acercan y se detienen frente a mí. Es la mujer delgada y casi bonita que a comienzos de la tarde oí pelearse a gritos con su «administrador». Sonríe, me guiña un ojo, luego el otro, y su voz ya no es airada. Tiene un sonido como el sabor de los plátanos.

ELLA: ¿Qué tal vas?

TC: Tomándomelo con tranquilidad.

ELLA: ¿Qué tal vas de hora?

TC: Vamos a ver. Creo que son las seis, un poco pasadas.

ELLA (risas): Quiero decir que cómo vas de tiempo. Tengo un sitio justo a la vuelta de la esquina.

TC: Me parece que no. Hoy no.

ELLA: Eres encantador.

TC: Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión.

ELLA: No te estoy tomando el pelo. Lo digo de verdad. Eres encantador.

TC: Pues gracias.

ELLA: PERO no pareces muy divertido. Vamos. Haré que lo pases bien. Nos divertiremos.

TC: Me parece que no.

ELLA: ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusto?

TC: No. Me gustas.

ELLA: Entonces, ¿qué hay de malo? Dame una explicación.

TC: Hay muchas razones.

ELLA: Muy bien. Dame una, sólo una.

TC: ¡Oh, cariño! No dejes que commence.

TC

Truman Capote (en origen Streckfus Persons, luego adoptó el apellido del segundo marido de su madre; Nueva Orleans, 1924 – Los Ángeles, 1984) desarrolló una refinada narrativa realista, muchas veces producida o inspirada en el contexto de su tarea periodística. Trabajó para el New Yorker y Playboy; entre sus obras destacan Otras voces, otros ámbitos; Desayuno en Tiffany’s; A sangre fría; Plegarias atendidas y Música para camaleones.

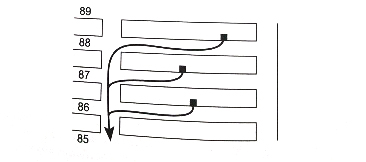

Otros relatos urbanos en café de las ciudades: Nueva York es una ciudad de pie, fragmento de “Viaje al fin de la noche” de Celine; Los pregones de la calle, un fragmento del París proustiano; El guía. Como conocer París en media hora de la mano de un artista, por Guillaume Apolllinaire.