N. de la R.: El texto que se reproduce a continuación pertenece al capítulo “Esto matará a aquello”, de la novela Nuestra Señora de París.

Que nuestros lectores nos perdonen si nos detenemos un momento para analizar el sentido que se ocultaba tras aquellas palabras enigmáticas dichas un poco antes por el archidiácono: Esto matará a aquello. El libro matará al edificio.

Creemos que este pensamiento tenía dos sentidos; era primeramente el pensamiento de un cura; el espanto de un cura ante una circunstancia nueva cual era la imprenta. Era el miedo y el deslumbramiento del hombre del santuario ante la prensa luminosa de Gutenberg; eran el púlpito y el manuscrito; la palabra hablada y la palabra escrita, alarmadas ante la palabra impresa; algo así como el estupor de un pajarillo contemplando al ángel de la Legión desplegando sus seis millones de alas. Era como la voz del profeta que oye susurrar y afanarse a la humanidad ya emancipada, que lee en el futuro y ve cómo la inteligencia socava la fe y cómo las opiniones van acabando con las creencias, cómo el mundo zarandea a Roma. Pronóstico del filósofo que ve cómo el pensamiento humano volatilizado por la imprenta, se va evaporando del frasco teocrático. Terror del soldado que al ver el ariete de bronce, dice que su fortaleza será fatalmente abatida. Aquello significaba que un poder iba a suceder a otro poder; quería, en fin, significar: la imprenta hará sucumbir a la Iglesia.

Pero bajo este pensamiento, el primero y el más elemental sin duda, creemos que había otro más avanzado; un corolario del primero, más difícil de deducir y más fácil de contradecir; una visión filosófica no sólo para el cura, sino para el sabio y para el artista. Era el presentimiento de que el pensamiento humano, al cambiar de forma, cambiaria también en la expresión, que las ideas capitales de cada generación no iban a tratarse ya del mismo modo ni a escribirse de la misma manera; que el libro de piedra, tan duro y perdurable, iba a ceder la plaza al libro de papel, más sólido y más perdurable aún. Bajo este aspecto la vaga fórmula del archidiácono encerraba un segundo sentido: significaba que un arte iba a destronar a otro arte. Quería decir: la imprenta matará a la arquitectura.

En efecto, desde el origen de las cosas hasta el siglo XV de la era cristiana inclusive, la arquitectura ha sido el gran libro de la humanidad, la expresión principal del hombre en sus diferentes estadios del desarrollo, sea éste bajo la forma de la fuerza o de la inteligencia.

Cuando la memoria de las primeras razas se sintió demasiado llena de cosas, cuando el bagaje de recuerdos del género humano se hizo tan pesado y confuso que la palabra, desnuda y volátil, corría el riesgo de perderse en el camino, fueron transcritos en el suelo de la forma más visible, más duradera y más natural a la vez. Se selló cada tradición bajo un monumento.

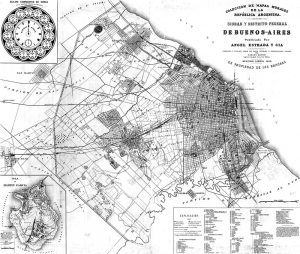

Los primeros monumentos fueron simples trozos de roca, que el hierro no había tocado, dice Moisés. La arquitectura comenzó como toda escritura; primero fue alfabeto. Se plantaba una piedra en el suelo y era una letra y cada letra era un jeroglífico y sobre cada jeroglífico descansaba un grupo de ideas igual que hace el capitel sobre la columna; fue así como actuaron las primeras razas en todas partes, en todo instante y en toda la superficie de la tierra. Así encontramos la piedra erguida de los celtas, en la Siberia asiática y en las pampas americanas.

Más adelante se hicieron palabras y colocando una piedra sobre otra se fueron acoplando las sílabas y el verbo intentó algunas combinaciones. Palabras son el dolmen y el cromlech de los celtas y los túmulos etruscos y el galgal hebreo. Algunas de estas palabras, el túmulo básicamente, representan nombres propios, pero a veces, cuando se disponía de muchas piedras y de una gran extensión de terreno, se escribía una frase completa y así tenemos el acumulamiento enorme en Karnac, que sería ya toda una fórmula completa.

Finalmente se hicieron los libros. Las tradiciones habían engendrado símbolos bajo los cuales desaparecían como los troncos de los árboles bajo su propio follaje y esos símbolos en los que creía la humanidad iban creciendo multiplicándose, cruzándose y haciéndose cada vez más complicados. Los primitivos monumentos no eran suficientes para contenerlos y eran desbordados por todas partes, aunque aquellos monumentos expresaran apenas una tradición ruda como ellos mismos, sencilla, desnuda y a ras de suelo. El símbolo necesitaba expandirse en el edificio y así la arquitectura se desarrolló a la par que el pensamiento humano. Se convirtió en un gigante de mil patas y mil cabezas y fijó, bajo una forma eterna, visible y palpable, todo aquel simbolismo etéreo. Mientras que Dédalo, que es la fuerza, medía, y mientras Orfeo, que es la inteligencia, cantaba, el pilar, que es una letra, el arco, que es una sílaba, la pirámide, que es una palabra, puestos todos a la vez en movimiento por una ley geométrica y por una ley poética, se agrupaban, se combinaban, se amalgamaban, bajaban, subían, se yuxtaponían sobre el suelo, se escalonaban en el cielo hasta escribir, al dictado de la idea general de una época, aquellos libros maravillosos que eran los maravillosos edificios de la pagoda de Eklinga, el Ramseidón de Egipto, o el templo de Salomón.

Ahora bien, la idea madre, el verbo, no se hallaba tan sólo en el fondo de todos aquellos edificios sino también en la forma. El templo de Salomón, por ejemplo, no era únicamente la encuadernación del libro sagrado, era él mismo el libro sagrado. En cada uno de sus recintos concéntricos, los sacerdotes podían leer el verbo traducido y manifestado a los ojos y así podían seguir sus transformaciones de santuario en santuario hasta encerrarle en su último tabernáculo bajo su forma más concreta, que aún seguía siendo arquitectónica: el arca.

Y así el verbo estaba encerrado en el edificio, pero su imagen estaba en su envoltura como un rostro humano está sobre el sarcófago de una momia. El pensamiento, la idea que ellos representaban se manifestaba no sólo en la forma de los edificios sino en el emplazamiento que escogían para erigirlos. Según que el símbolo que quisieran expresar fuera ligero o grave, Grecia coronaba sus montañas con un templo armonioso a la vista, la India excavaba las suyas para cincelar en ellas esas deformes pagodas subterráneas, sustentadas por gigantescas hileras de elefantes de granito.

Así, durante los seis mil primeros años de la humanidad, desde la más remota pagoda del Indostán hasta la catedral de Colonia, la arquitectura ha representado a la escritura del género humano. Y esto es tan cierto que no sólo cualquier pensamiento religioso sino cualquier pensamiento humano tienen en este inmenso libro su página y su monumento.

Toda civilización tiene su origen en la teocracia y su fin en la democracia y esta misma ley de libertad, sucesora de la unidad, también aparece escrita en la arquitectura. No nos cansaremos de insistir que no hay que creer que la albañilería solamente tenga poder para edificar templos o para expresar los mitos o los símbolos sacerdotales o para transcribir en jeroglíficos, en páginas de piedra, las tablas misteriosas de la ley; llega un momento en toda sociedad humana en que el simbolismo sacro se gasta y se oblitera bajo el pensamiento libre cuando el hombre se libera del sacerdote o cuando la excrescencia de las filosofías y de los sistemas roe la faz de la religión; si esto fuera así, la arquitectura no sería capaz de reproducir este nuevo estado del espíritu humano, pues sus páginas escritas por el anverso estarían vacías por el reverso, su obra quedaría truncada y el libro resultaría incompleto.

Tomemos, por ejemplo la Edad Media en la que vemos más claro por estar más cerca de nosotros. Durante su primer período, mientras la teocracia organiza Europa, mientras el Vaticano organiza y reúne a su alrededor los elementos de una Roma hecha con la Roma que yace derrumbada en torno al Capitolio, mientras el cristianismo va buscando en los escombros de la civilización anterior todas las capas de la sociedad y reconstruye con estas ruinas un nuevo universo jerárquico en el que el sacerdocio es la piedra angular, se oye primero manar de entre aquel caos y luego poco a poco, bajo el soplo del cristianismo, bajo la mano de los bárbaros, se ve surgir de los escombros de las arquitecturas muertas, griega y romana, esta misteriosa arquitectura románica, hermana de las construcciones teocráticas de Egipto y de la India, emblema inalterable del catolicismo puro, inmutable y jeroglífico de la unidad papal.

En efecto, todo el pensamiento de entonces está escrito en ese sombrío estilo románico, dominado todo él por un sentimiento de autoridad, de unidad, por un sentimiento impenetrable de absoluto, por todo lo que se resume en fin, en Gregorio VII. El sacerdote en todas partes; jamás el hombre, la casta siempre pero nunca el pueblo. Pero llegan las cruzadas, que es un gran movimiento popular, y como todo gran movimiento popular, cualesquiera que sean sus causas y sus fines, desprende siempre de su último precipitado un espíritu de libertad. Van a surgir novedades. He aquí que se abre el período tempestuoso de las Jacqueries y de las Praguerías y de las Ligas; y la autoridad se tambalea; la unidad se divide. El feudalismo exige repartir con la teocracia, en espera del pueblo que surgirá inevitablemente y que tomará, como siempre, la parte del león. Quia nominor leo. Así que el señorío aparece bajo el sacerdocio y más tarde el municipio bajo el señorío; la faz de Europa ha cambiado y también lo ha hecho la faz de la arquitectura; ha pasado la página, igual que ha hecho la civilización, y el nuevo espíritu de la época la encuentra dispuesta a seguir escribiendo bajo sus dictados. De las cruzadas ha vuelto con la ojiva como las naciones con la libertad. Entonces, mientras Roma se va desmembrando, la arquitectura románica muere. El jeroglífico abandona la catedral y se va a blasonar las torres para dar prestigio al feudalismo. La misma catedral, edificio tan dogmático en otros tiempos, invadida ya en lo sucesivo por la burguesía, por el pueblo y por la libertad, se escapa del sacerdote y cae en poder del artista y éste la construye a su gusto. Adiós al misterio, al mito, a la ley. Ahora es la fantasía y el capricho. El sacerdote, con tal de disponer de su basílica y de su altar, no tiene nada que objetar. Los cuatro muros pertenecen al artista. El libro de la arquitectura no pertenece ya al sacerdocio, ni a la religión, ni a Roma, sino a la imaginación, a la poesía al pueblo. De ahí las numerosas y rápidas transformaciones de esta arquitectura que con sólo tres siglos asombrosos de vida marcan un contraste con la inmovilidad estancada de la arquitectura románica que tiene seis o siete. Sin embargo, el arte avanza con pasos de gigante y ahora es el genio y la originalidad populares quienes realizan el trabajo que antes realizaban los obispos.

Cada raza escribe al pasar, en ese libro, la línea que le corresponde; tacha los viejos jeroglíficos románicos en el frontispicio de las catedrales y apenas si se ve, aquí y allá, asomar el dogma bajo el nuevo símbolo que en él deposita; el ropaje popular apenas si permite adivinar la osamenta religiosa y resultaría sumamente difícil hacerse una idea de las libertades que, incluso para con la iglesia, se toman los arquitectos. Son los capiteles, ornamentados con monjes y monjas, acoplados vergonzosamente, como en la sala de las chimeneas del Palacio de justicia de París; es el arca de Noé esculpida con todas sus letras, como en el tímpano del gran pórtico de la catedral de Bourges, o es un monje báquico con orejas de burro y con el vaso en la mano riéndose en las narices de toda la comunidad, como en el lavabo de la abadía de Boscherville. Existe en esta época, para el pensamiento escrito en la piedra, un privilegio perfectamente comparable a nuestra actual libertad de prensa; es la libertad de la arquitectura.

Y esta libertad va más allá incluso pues a veces un pórtico, una fachada o una iglesia entera presenta un sentido simbólico totalmente ajeno al culto o incluso hostil a la iglesia. Ya desde el siglo XIII con Guillaume de París, o con Nicolás Flamel en el XV, se están escribiendo esta clase de páginas sediciosas. La misma iglesia de Saint-Jacques-de-la-Boucherie es una muestra de esta oposición.

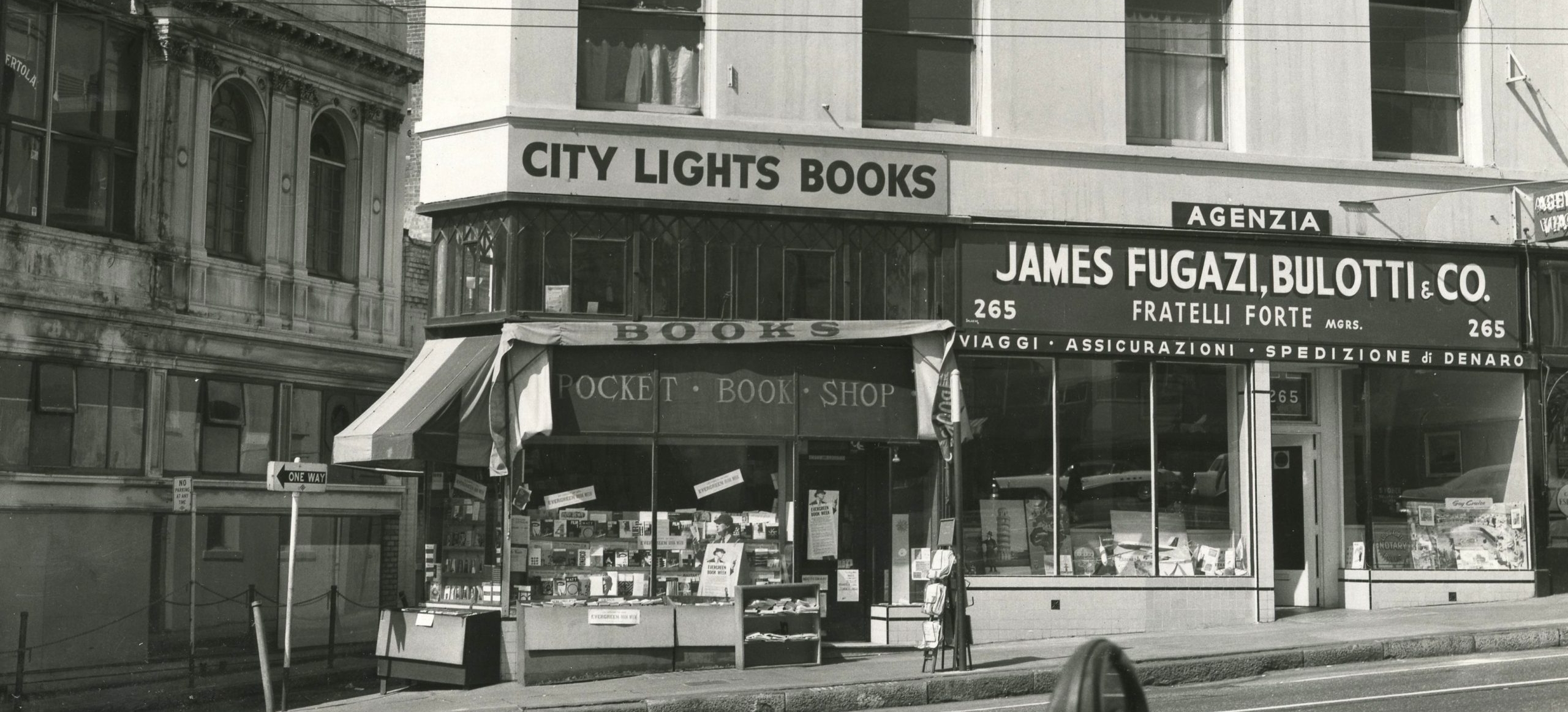

Como entonces sólo en este sentido se permitía la libertad de expresión, no había más posibilidad de manifestarla que con este tipo de libros, llamados edificios. Sin utilizar esta forma de expresión, habría sido quemado en la plaza pública por mano del verdugo, cualquier manuscrito, si alguien hubiera sido lo bastante imprudente como para correr tal riesgo. El pensamiento pórtico de la iglesia hubiera asistido al suplicio del pensamiento libre. Así, pues, como no se disponía de otro camino que el de la construcción para expresarse, para salir a la luz pública, todo el pensamiento se concentraba en ella y de ahí la inmensa cantidad de catedrales que han cubierto Europa en número tan prodigioso que, aun habiéndolo comprobado, apenas si se le puede dar crédito.

Todas las fuerzas materiales y espirituales de la sociedad convergían en el mismo punto: la arquitectura. De esta forma, so pretexto de edificar iglesias a mayor gloria de Dios, el arte se desarrollaba en proporciones grandiosas.

Entonces todo el que nacía poeta se hacía arquitecto. El genio esparcido entre las masas, comprimido por codas partes bajo el feudalismo, como bajo una tortuga de escudos de bronce, no encontrando otras salidas que la arquitectura, se encaminaba hacia ese arte y sus Ilíadas tomaban forma de catedrales y todas las demás manifestaciones del arte se situaban obedientes bajo la disciplina de la arquitectura. Eran los obreros de aquella magna obra. El arquitecto, el poeta, el maestro totalizaba en su persona la escultura que cincelaba en las fachadas, la pintura con que iluminaba las vidrieras, la música que animaba sus campanas y que insuflaba en sus órganos. Incluso la pobre poesía propiamente dicha, la que se obstinaba en vegetar en los manuscritos, para ser considerada en algo, estaba obligada a encuadrarse en los edificios bajo la forma de himno o de prosa aunque, bien mirado, era el mismo papel que habían jugado las tragedias de Esquilo en las fiestas sacerdotales de Grecia o el Génesis en el templo de Salomón.

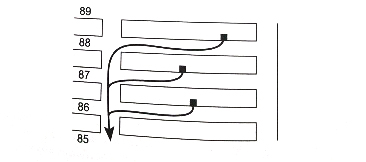

De esta forma, y hasta Gutenberg la arquitectura es la escritura principal, la escritura universal. La Edad Media ha escrito la última página de este libro granítico, que había tenido su origen en Oriente y que había sido continuado por la antigüedad griega y romana. Por otra parte el fenómeno de una arquitectura popular sucediendo a una arquitectura de casta, como hemos visto en la Edad Media, se repite como todo movimiento análogo de la inteligencia humana, en las otras grandes épocas de la historia. Así ocurre, para no evocar aquí más que someramente una ley que exigiría ser desarrollada en varios volúmenes, en el alto Oriente, cuna de los tiempos más primitivos después de la arquitectura hindú; en la arquitectura fenicia, madre opulenta de la arquitectura árabe; en la antigüedad, después de la arquitectura egipcia, de la que el estilo etrusco y los monumentos ciclópeos no son más que una variedad; en la arquitectura griega, de la que el estilo romano no es sino una prolongación recargada de la cúpula cartaginesa; en los tiempos modernos, después de la arquitectura románica; en la arquitectura gótica; y desdoblando estas tres series, encontraremos el mismo símbolo en las tres hermanas mayores, es decir: la arquitectura hindú, la arquitectura egipcia y la arquitectura románica.

El símbolo sería la teocracia, la casta, la unidad, el dogma, el mito; Dios, y para las tres hermanas menores, la arquitectura fenicia, griega y gótica, sea cual sea la diversidad de forma inherente a su naturaleza, encontraremos igual sentido, es decir: libertad, pueblo, hombre.

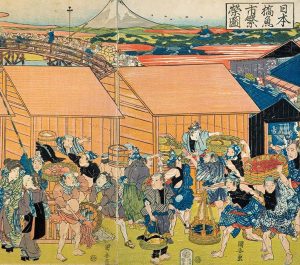

Llámese brahmán, mago o papa en las construcciones hindúes, egipcias o románicas, se adivina siempre al sacerdote y nada más; sin embargo, todo es diferente en la arquitectura popular; son más ricas y menos sagradas; en la fenicia se adivina al mercader, en la griega al republicano y en la gótica al burgués.

Las características generales de toda arquitectura teocrática son la invariabilidad, el horror al progreso, la conservación de la línea tradicional, la consagración de los tipos primitivos, la sumisión continua de todas las formas del hombre y de la naturaleza a los caprichos incomprensibles del símbolo. Son libros tenebrosos que sólo los iniciados saben descifrar. Además cualquier forma, cualquier deformidad incluso, encierra un sentido que la hace inviolable. No pidáis a las construcciones hindúes, egipcias o romanas que reformen su proyecto o mejoren su estatuaria pues todo perfeccionamiento les parece impiedad. Se diría que en esas arquitecturas la rigidez del dogma se haya extendido a la piedra como una segunda petrificación.

Por el contrario, los caracteres generales propios de las construcciones populares son: variedad, progreso, originalidad, opulencia y cambio continuo. Se encuentran lo suficientemente independizadas de la religión como para pensar en su belleza, para cuidarla, para modificar incensantemente los adornos de estatuas o arabescos; en una palabra, pertenecen al siglo y tienen en consecuencia algo humano que mezclan continuamente con el símbolo divino bajo el que aún se producen. De ahí esos edificios asequibles a cualquier alma, a cualquier inteligencia o a cualquier imaginación, simbólicas todavía, pero fáciles de comprender como la naturaleza misma. Entre la arquitectura teocrática y ésta existe la misma diferencia que entre una lengua sagrada y una lengua vulgar, entre el jeroglífico y el arte, entre Salomón y Fidias.

Si resumimos lo que hemos expuesto hasta aquí muy someramente pasando por alto mil pruebas y miles de objeciones de detalle, llegamos a esto: la arquitectura ha sido hasta el siglo XV el registro principal de la humanidad; en ese intervalo no ha aparecido en todo el mundo el más mínimo pensamiento, por complicado que haya sido, que no se haya hecho piedra en un edificio; toda idea popular, como toda ley religiosa, ha tenido sus monumentos; en fin, que no ha existido pensamiento importante que no haya sido escrito en piedra.

¿Y por qué? Porque cualquier pensamiento, religioso o filosófico tiene interés en perpetuarse, porque cualquier idea que haya sido capaz de conmover a una generación, quiere arrastrar otras ideas y dejar su huella. Ahora bien, ¿no es muy precaria la inmortalidad de un manuscrito? ¿No es mucho más sólido, duradero y resistente un edificio que la expresión de un libro? Basta la simple antorcha de un turco para destruir la palabra escrita, pero para poder demoler la palabra hecha piedra, se precisa de una revolución social, de una revolución terrestre. Los bárbaros han pasado sobre el Coliseo y tal vez el diluvio haya pasado también sobre las pirámides.

En el siglo XV todo cambia.

El pensamiento humano descubre un medio de perpetuarse no sólo más duradero y más resistente que la arquitectura, sino también más fácil y más sencillo. La arquitectura queda destronada. A las letras de piedra de Orfeo van a suceder las letras de plomo de Gutenberg.

El libro va a matar al edificio.

La invención de la imprenta es el acontecimiento más grande de la historia; es la madre de todas las revoluciones; es el modo de expresión de la humanidad que se renueva totalmente; es el pensamiento humano que se despoja de una forma para vestirse con otra; es, en una palabra, el definitivo cambio de piel de esta serpiente simbólica que desde Adán representa la inteligencia.

Bajo la forma de imprenta el pensamiento es más imperecedero que nunca; es volátil a indestructible. Se mezcla con el viento. Con la arquitectura se hacía montaña y se apoderaba con gran fuerza de una época y de un lugar; ahora se convierte en bandada de pájaros, se disemina a los cuatro vientos y ocupa al mismo tiempo todos los lugares del espacio y del aire.

Lo repetiremos una vez más. ¿Quién no es capaz de ver que de esta forma el pensamiento es mucho más indeleble? De sólido que era se ha hecho vivaz, pasa de ser duradero a ser inmortal; se puede demoler una masa pero, ¿cómo extirpar la ubicuidad? Ya puede venir un diluvio que aunque la montaña haya desaparecido bajo las olas, los pájaros seguirán volando, pues bastará con que una sola arca flote sobre el cataclismo para que se posen en ella, sobrenaden con ella, asistan con ella al reflujo de las aguas y el nuevo mundo que emerja del caos contemplará, al despertarse, volar sobre él, alado y vivo, el pensamiento del mundo sumergido.

Y cuando se llegue a la conclusión de que este modo de expresión es no sólo el más conservador, sino el más sencillo, el más cómodo, el más práctico para todos; cuando se observe que no arrastra consigo un enorme bagaje y que no necesita pasado instrumental; cuando se compare la enorme dificultad para traducir un pensamiento en piedra, utilizando para ello la asistencia de cuatro o cinco artes y toneladas de oro y montañas de piedra y bosques enteros de andamios y todo un pueblo de obreros; cuando todo esto se compara al pensamiento, que para hacerse libro no necesita más que un poco de .papel y de tinta y una pluma, ¿cómo vamos a sorprendernos de que la inteligencia humana haya cambiado la arquitectura por la imprenta? Cortad bruscamente el lecho primitivo de un río; abrid un canal a un nivel inferior y veréis cómo el río abandona su cauce. Igualmente puede observarse cómo a partir del descubrimiento de la imprenta la arquitectura se va desecando poco a poco, se atrofia y se desnuda. Cómo se nota que las aguas bajan, que la savia se retira y que el pensamiento de los tiempos y de los pueblos la abandona.

Este enfriamiento es todavía insensible en el siglo XV, pues la prensa es demasiado joven aún y no hace sino retirar a la poderosa arquitectura un excedente de su abundancia de vida. Pero, a partir del siglo XVI, la enfermedad de la arquitectura es visible; ya no es la expresión esencial de la sociedad y se convierte en un miserable arte clásico. De ser gala, europea, indígena, se hace griega y romana; de personal y moderna se hace pseudos-antigua. Es a esta decadencia a la que llamamos Renacimiento. Decadencia magnífica a pesar de todo, pues el viejo genio gótico, ese sol que se pone tras la gigantesca prensa de Maguncia, ilumina aún, durante algún tiempo, con sus últimos rayos, todo el amontonamiento híbrido de arcadas latinas y columnatas corintias.

A este atardecer es a lo que nosotros llamamos amanecer. Sin embargo, desde el momento en que la arquitectura ya no es más que un arte como otro cualquiera; en cuanto deja de ser el arte total, el arte soberano, el arte tirano, carece entonces de la fuerza necesaria para retener a las demás artes y éstas se emancipan, rompen el yugo del arquitecto y cada una se va por su lado y salen ganando en este divorcio.

El aislamiento lo acrecienta todo. La escultura se hace estatuaria, la imaginería se convierte en pintura y el canon en música. Algo así como un imperio que se desmorona a la muerte de su Alejandro y cuyas provincias se transforman en reinos. De ahí Rafael, Miguel Ángel, Jean Goujon, Palestrina, esos esplendores del deslumbrante siglo XVI.

Al mismo tiempo que las artes, el pensamiento se emancipa por todas partes. Los heresiarcas de la Edad Media habían mellado fuertemente el catolicismo y es en el siglo XVI cuando se rompe la unidad religiosa. Antes de la imprenta, la reforma no hubiera sido más que un cisma, pero la imprenta la convierte en revolución. Suprimid la prensa y la herejía quedará abatida. Fatal o providencial, Gutenberg es el precursor de Lutero.

Sin embargo, cuando el sol de la Edad Media se ha puesto del todo, cuando el genio gótico se ha extinguido para siempre en el horizonte del arte, la arquitectura se va desluciendo, se decolora cada vez más y hasta llega a desaparecer; el libro impreso, ese gusano roedor del edificio, la succiona y la devora. La arquitectura se despoja, se deshoja y adelgaza a ojos vista; se hace mezquina, se empobrece y hasta se anula. Ya no es capaz de expresar nada, ni siquiera el recuerdo del arte de lo que fue en otro tiempo. Reducida a ella misma, abandonada por las demás artes, porque el pensamiento humano la abandona, recurre a artesanos en lugar de artistas y así el vidrio sustituye a las vidrieras; el picapedrero reemplaza al escultor. Adiós, pues, a toda la savia, a toda originalidad, a la vida y a la inteligencia. Se arrastra como una triste mendiga de taller, de copia en copia. Miguel Ángel, que desde el siglo XVI la sentía morir, había tenido una última idea desesperada. Aquel titán del arte había amontonado el Panteón sobre el Partenón y había creado San Pedro de Roma. Gran obra que merecía ser única, última originalidad de la arquitectura, firma de un artista gigantesco al pie de un colosal registro de piedra que se cerraba. Pero muerto Miguel Ángel, ¿qué puede hacer esta miserable arquitectura que se sobrevive a sí misma en estado de espectro y de sombra? Toma San Pedro de Roma y lo calca, lo parodia; es una manía lastimosa. Cada siglo tiene su San Pedro de Roma: en el XVII el Val-de-Grâce, en el XVIII Sainte-Geneviève. Cada país tiene su San Pedro de Roma: Londres tiene el suyo y San Petersburgo también; París tiene dos o tres. Insignificante testamento, último desvarío de un gran arte decrépito que vuelve a su infancia antes de morir.

Si en lugar de monumentos característicos como los que acabamos de citar examinamos el aspecto general del arte de los siglos XVI al XVIII observaremos los mismos fenómenos de decaimiento y de ruindad. A partir de Francisco II, la forma arquitectural del edificio desaparece cada vez más y deja surgir la forma geométrica, como el esqueleto huesudo de un enfermo raquítico. Las bellas líneas del arte ceden su lugar a las frías e inexorables líneas del geómetra. Un edificio ya no es cal sino un poliedro. Y sin embargo la arquitectura se atormenta para ocultar esa desnudez. Así tenemos el frontón griego incrustado en el frontón romano y al revés. Siempre es lo mismo; el Panteón en el Partenón, San Pedro de Roma. Así las casas de ladrillo, enmarcadas en piedra de la época de Enrique IV, o la plaza Royale o la plaza Dauphine. Así son las iglesias en tiempos de Luís XIII, macizas, barrigudas, bajas, encogidas, cargadas con una cúpula como una joroba, o la arquitectura de tiempos del cardenal Mazarino, el horrible pastiche italiano de las Quatre-Nations. Ahí tenemos aún los palacios de Luís XIV cual largos cuarteles hechos para cortesanos; rígidos, glaciales y aburridos, o los de Luís XV con sus adornos de escarolas y todas las verrugas y todos los hongos que desfiguran esa vieja arquitectura caduca, desdentada y presuntuosa. Desde Francisco II hasta Luís XV el mal gusto ha ido creciendo en progresión geométrica. Al arte sólo le queda ya la piel cubriéndole los huesos y agoniza miserablemente.

Pero, ¿qué ocurre con la imprenta? Toda esta vida que se escapa de la arquitectura se va concentrando en ella. A medida que la arquitectura va perdiéndose, la imprenta crece y se amplía. El capital de energía que el pensamiento humano gastaba en edificios lo invierte ahora en libros. Por eso en el siglo XVI la imprenta alcanza ya el nivel de la arquitectura que va declinando; lucha con ella y acaba por vencerla. En el XVII, la vemos ya soberana, triunfante, asentada en su victoria para ofrecer al mundo la fiesta de un gran siglo literario. En el siglo XVIII, después de un prolongadísimo descanso en la corte de Luís XIV, coge de nuevo la espada de Lutero, arma con ella a Voltaire y corre tumultuosa al ataque de esta vieja Europa de la que ya ha matado la expresión arquitectural y ya en los estertores del siglo lo ha destruido todo. Hay que esperar el XIX para comenzar una nueva reconstrucción.

Sin embargo, preguntamos ahora, ¿cuál de las dos artes representa en realidad, desde hace tres siglos, al pensamiento humano? ¿Cuál de ellas lo traduce con más fidelidad? ¿Cuál de ellas consigue expresar, no sólo sus manías literarias y escolásticas, sino también su enorme, su profundo y universal movimiento? ¿Cuál se superpone constantemente sin rupturas y sin lagunas al género humano que camina cual un monstruo de mil pies? ¿La arquitectura o la imprenta?

La imprenta. No nos equivoquemos: la arquitectura está muerta, ha muerto definitivamente; muerta por el libro impreso; muerta en fin porque dura menos y es más cara que el libro. Una catedral cuesta capitales ingentes, así que imaginemos qué inversión no sería ahora necesaria para volver a escribir el libro de la arquitectura para hacer surgir de nuevo millones de edificios; para volver a la época en que la cantidad de monumentos era tal que en boca de un testigo ocular: “Habría podido decirse que el mundo, al desperezarse, se había despojado de sus viejas ropas para cubrirse con un blanco vestido de iglesias”. Erat enim ut ri mundur, ipre excutiendo semet, rejecta veturtate, candidam eccie.riarum vertem indueret (Glaber Radulphus).

¡Un libro se hace tan pronto, cuesta tan poco y puede llegar tan lejos! ¡Cómo sorprenderse de que el pensamiento se deslice por esa pendiente! No quiere esto decir que la arquitectura no produzca aún aquí o allá un bello monumento, una obra maestra aislada. Se podrá tener aún, bajo el reino de la imprenta, una columna hecha, supongo, por todo un ejército, con cañones fundidos como se tenía, bajo el reinado de la arquitectura, Ilíadas y Romanceros, Mahabahratas y Nibelungos, hechos por todo un pueblo con rapsodias amontonadas y fundidas. El gran accidente de un arquitecto de ingenio podrá aparecer en el siglo XX como el de Dante en el XIII, pero nunca será ya la arquitectura el arte social y colectivo, el arte dominante. El gran poema, el gran edificio, la gran obra de la humanidad no se construirá ya, se imprimirá.

Y aunque en lo sucesivo la arquitectura pueda manifestarse accidentalmente, ya nunca será la dueña; seguirá el dictado de la literatura, a la que antes dictaba ella su ley. Se invertirán las posiciones respectivas de ambas artes. Es verdad que en tiempos de la arquitectura los poemas, escasos, se parecían a los monumentos.

En la India, Vyasa es espeso, extraño, impenetrable como una pagoda. En el Oriente egipcio, la poesía tiene, como los edificios, grandeza y serenidad de líneas; en la Grecia antigua, la belleza, el equilibrio, la calma; en la Europa cristiana, la majestad católica, la ingenuidad popular, la rica y lujuriante vegetación de una época de renovación. La Biblia se parece a las pirámides, la Ilíada al Partenón, Homero a Fidias. Ya en el siglo XIII Dante es la última iglesia románica y Shakespeare, en el XVI, la última catedral gótica.

Así, para resumir lo dicho hasta aquí de forma necesariamente incompleta y truncada, diremos que el género humano tiene dos libros, dos registros, dos testamentos: la arquitectura y la imprenta; la Biblia de piedra y la Biblia de papel. Sin duda alguna, al contemplar las dos Biblias, tan hojeadas y consultadas a través de los siglos, nos estará permitido el añorar la majestad visible de la escritura de granito; esos gigantescos alfabetos formulados en columnatas, en pilones, en obeliscos; esa especie de montañas humanas que cubren el mundo y el pasado, desde la pirámide hasta el campanario, desde Keops hasta Estrasburgo. Hay que releer el pasado en esas páginas de mármol; hay que admirar y hojear constantemente el libro escrito por la arquitectura, pero no hay que negar la grandeza del edificio que eleva, a su vez, la imprenta.

Este edificio es colosal. No sé qué hacedor de estadísticas ha calculado que colocando uno sobre otro todos los volúmenes salidos de la imprenta, desde Gutenberg, se llenaría el espacio existente entre la tierra y la luna. Pero no es de esta clase de grandeza de la que queremos hablar. Sin embargo cuando se intenta abarcar con el pensamiento una imagen total del conjunto de las producciones desde la imprenta hasta nuestros días, ¿no se nos aparece este conjunto como una inmensa construcción, teniendo por base al mundo entero, en la que la humanidad trabaja sin descanso y cuya monstruosa cabeza se pierde entre las brumas profundas del futuro? Es como el hormiguero de las inteligencias, la colmena adonde todas las imaginaciones, esas abejas doradas, llegan con su miel; es la torre de los mil pisos. Por aquí y por allá se ven desembocar en sus rampas las cavernas tenebrosas de la ciencia que se cruzan en sus entrañas.

En todas partes de la superficie el arte hace proliferar ante los ojos sus arabescos, sus rosetones y sus encajes. Allí cada obra individual, por caprichosa y aislada que parezca, tiene su sitio y su resalte. La armonía procede del conjunto. Desde la catedral de Shakespeare hasta la mezquita de Byron, mil campanarios se agrupan y se entremezclan en esta metrópoli del pensamiento universal. En su base se pan escrito algunos antiguos títulos de la humanidad que la arquitectura no había registrado. En la entrada, a la izquierda, se ha sellado el viejo bajorrelieve en mármol blanco de Homero; a la derecha, se yerguen las siete cabezas de la Biblia políglota. Más allá se eriza la hidra del Romancero y algunas otras formas híbridas como los Vedas y los Nibelungos. Ocurre además que el prodigioso edificio se mantiene inacabado y la imprenta, esa máquina gigante que bombea sin cesar toda la savia intelectual de la sociedad, vierte incesantemente nuevos materiales para la obra. Todo el género humano está en ese andamiaje y cada inteligencia es uno de sus obreros. El más humilde coloca una piedra o tapa un agujero y cada día se coloca una nueva hilada. Restif de la Bretonne aporta su cesto de cascotes. Independientemente de la aportación original a individual de cada escritor existen aportaciones colectivas. El siglo XVIII concurre con su Enciclopedia, la revolución aporta su Monitor Universal. Naturalmente que se trata de una construcción que crece y se completa en espirales sin fin y en donde se produce también la confusión de lenguas; es una actividad incesante un trabajo infatigable, un concurso entusiasta de toda la humanidad; es el refugio prometido a la inteligencia contra un nuevo diluvio o contra otra invasión de los bárbaros; es la segunda torre de Babel del género humano.

VH

Víctor-Marie Hugo, (Besançon, 1802 – París, 1885) escribió Nuestra Señora de París (“novela de los tiempos incompletos en que vivimos”) en 1831. Es el escritor más reconocido del romanticismo francés y desempeñó además una intensa actividad política, participando activamente de las polémicas de su tiempo.

La lectura de este texto despertó una gran angustia en el joven Frank Lloyd Wright, impresionado por “la tragedia ocurrida a mi amada Arquitectura”. De ahí, entre otras razones, su rechazo a la Basílica de San Pedro de Miguel Angel, “el Panteón puesto encima del Partenón”, una “cúpula bastarda”, a diferencia de Santa Sofía…

Sobre la capacidad comunicativa de la Arquitectura, ver también la presentación de este número de café de las ciudades.