La monstruosa apropiación de la renta que proviene de la especulación inmobiliaria es una de las piezas fundamentales que dan forma a la crisis civilizatoria de nuestro tiempo. Se trata de una cartografía extractivista (término acuñado en la introducción de esta obra) en donde las áreas urbanas y las actividades asociadas a ellas ocupan un lugar clave como fuente de valorización de las socio-naturalezas. Este libro hace un aporte fundamental a la comprensión de estos procesos, pues presenta y analiza la cara no vista de esta expansión, la que tiene que ver con procesos de alteración profunda de ecosistemas y modos de vida.

Las autoras y autores de esta obra ponen en discusión la ilusión del dominio absoluto sobre el mundo natural que impera estos procesos de expansión capitalista. Para hacerlo, los textos presentan descripciones ricas y sistemáticas que aportan valiosa información acerca de aquellos conflictos que, en años recientes, han sido emblemáticos en las disputas en torno al extractivismo urbano-inmobiliario en Argentina. En esa ambición, no resignan la tarea de recuperar las voces, las propuestas reflexivas y políticas de organizaciones socioambientales que en sus territorios –y con notable esfuerzo– luchan por imaginar y dar forma a otras “alternativas de mundos”. Varios son los aspectos destacables en este ejercicio de posicionalidad reflexiva.

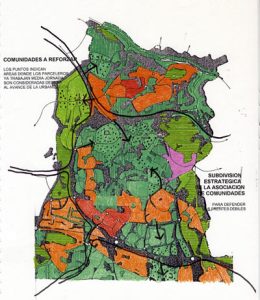

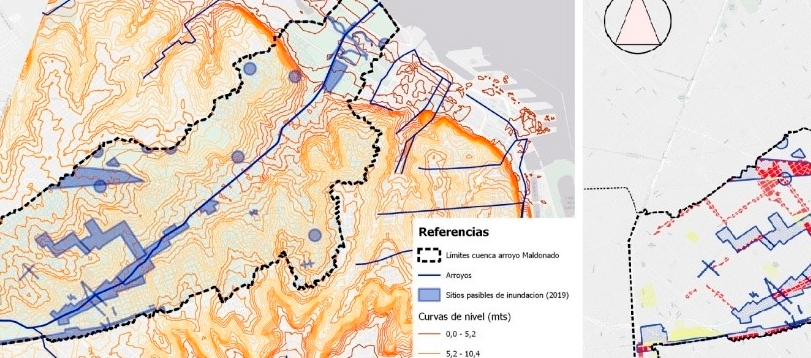

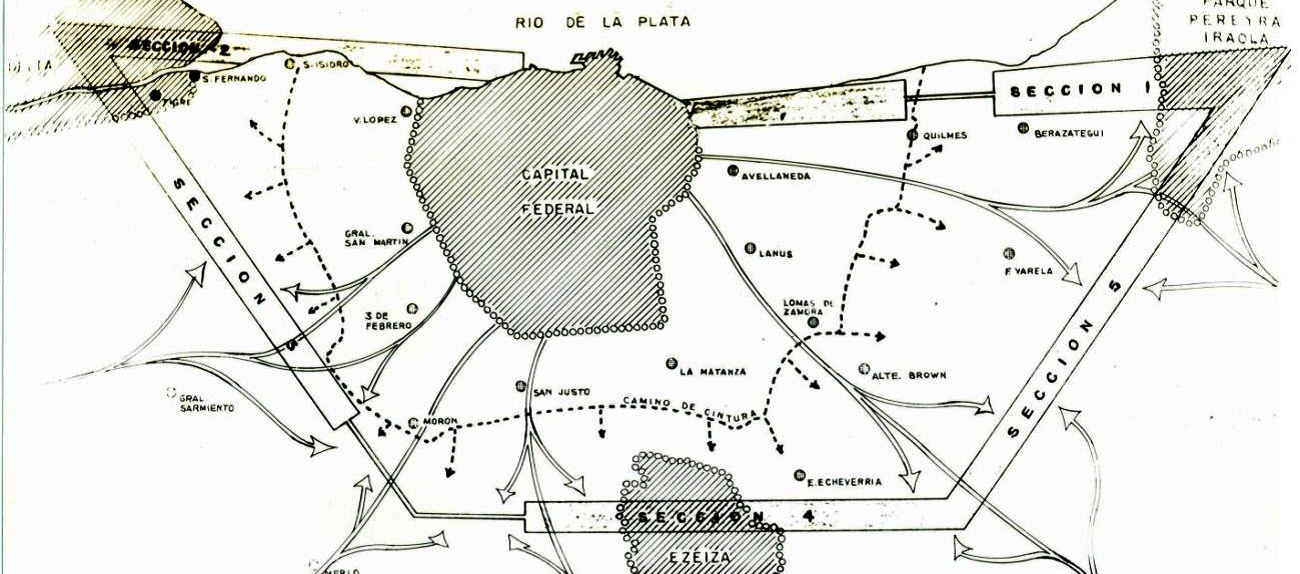

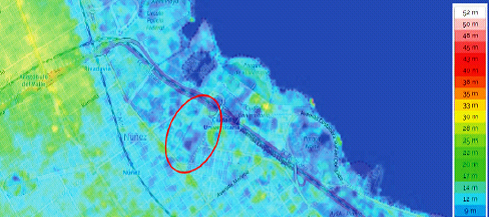

En primer lugar, los trabajos muestran que la lógica extractiva inmobiliaria no se encuentra sujeta de manera excluyente al escenario urbano, sino que se define por un conjunto de mecanismos especulativos que permiten la captura de incrementos en el precio del suelo. El flujo de inversiones apunta a una oferta de productos claramente diferenciados, en áreas centrales de las ciudades, pero también en espacios periurbanos, en ámbitos rurales o incluso en espacios que no podrían homologarse a ninguna de las categorías anteriores. Como se ve en diferentes trabajos, el agua misma y los ciclos hidrosociales, los humedales, las lagunas costeras, los bosques, las islas que se crean por procesos de sedimentación, no son específicamente ni urbanos ni rurales, son mucho más que eso y es su mercantilización lo que las vuelve un artefacto donde la apropiación de procesos biofísicos ha pasado a ser parte constitutiva de su desarrollo.

En segundo lugar, al considerar el suelo urbano como algo producido y no necesariamente en relación a un valor de cambio, nuevos aspectos pueden ser incluidos en el marco histórico de análisis. La adjetivación del extractivismo para referir a lo “urbano” alude al territorio o sitio privilegiado donde los procesos extractivistas se desenvuelven; pero también implica la comprensión de un proyecto urbano en el que hay compromisos político-institucionales que establecen marcos de negociación entre el sector público y los privados. Estos compromisos implican, no pocas veces, la privatización de recursos; el cercamiento como modalidad de captura de bienes comunes y de exclusión de las comunidades ligadas históricamente a ellos y la asignación de un precio monetario a ecosistemas complejos e invaluables, reducidos a condición de mercancías (Heynen y Robbins, 2005, citado en Pintos, 2023).

En tercer lugar, cuando la privatización y destrucción de ambientes naturales produce impactos en las condiciones de vida de las poblaciones o vuelve a esos lugares peligrosos para vivir, las respuestas que se generan permiten la construcción de nuevos significados. Y para comprender esos sentidos, los textos que aquí se presentan abordan los conflictos con propósitos deconstructivos: si algunos capítulos permiten indicar el modo en que se da la disputa por la distribución, apropiación y recreación de bienes comunes, hay otros que muestran el modo en que se enfrentan la cultura contra la naturaleza y viceversa, lo que le confiere a la naturaleza misma un papel de sujeto activo en esta relación. En este último caso, es notable ver las diferencias entre el poder efectivo asociado a las prácticas y los significados particulares de la cultura, porque lo que está en juego es la definición de la vida; así, las luchas por su sentido son centrales para la estructuración de lo social.

Esto me lleva a un cuarto aspecto que tiene que ver precisamente con el modo en que, en estos conflictos, se apunta a una crítica profunda a las racionalidades neoliberales. Tal como lo muestran los trabajos que aquí se presentan, el avance del extractivismo inmobiliario se apoya en prácticas y mecanismos que son legitimados por los gobiernos a través de un conjunto de coaliciones discursivas en las que los agentes del mercado inmobiliario participan activamente a partir de un fuerte anclaje en los discursos del sentido común producidos por la ideología neoliberal.

Estos compromisos implican, no pocas veces, la privatización de recursos; el cercamiento como modalidad de captura de bienes comunes y de exclusión de las comunidades ligadas históricamente a ellos y la asignación de un precio monetario a ecosistemas complejos e invaluables

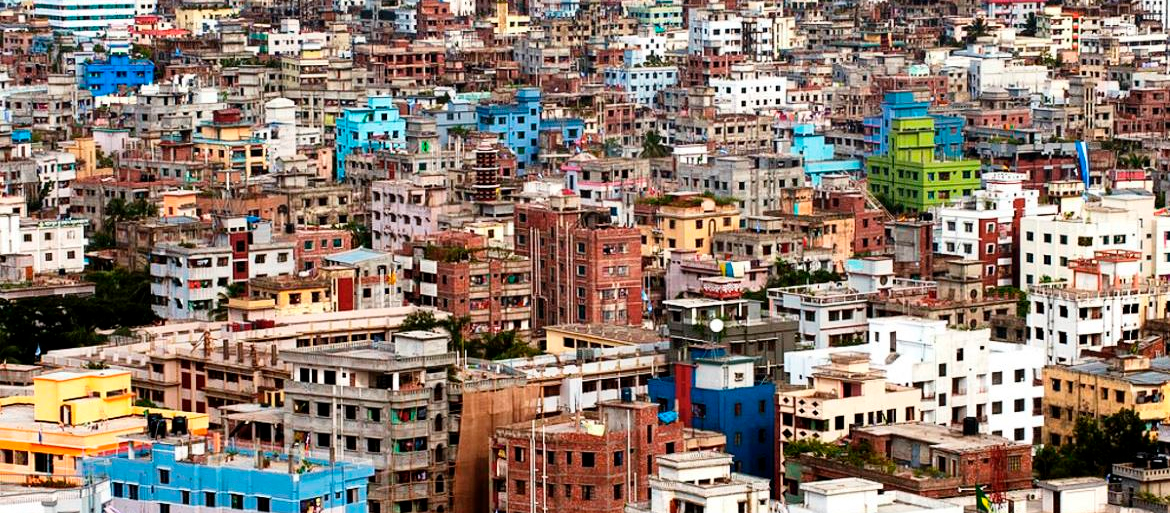

Si un aspecto importante de la crítica al neoliberalismo en los años ´80 y ´90 tuvo su fundamento en los problemas de distribución o redistribución de los beneficios de un capitalismo que no se derramó, en el cambio de milenio este cuestionamiento se ha desplazado hacia aspectos medulares del sistema de mercado, señalando las consecuencias identitarias del despojo y la destrucción de las relaciones entre naturaleza y cultura. Este análisis es fácilmente reconocible en este libro y allí reside uno de sus aportes sustantivos. Los textos permiten entender que es precisamente la aceptación de este modelo por parte de importantes segmentos de la población lo que permite su legitimación.

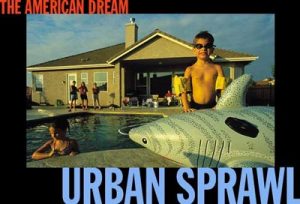

En efecto, el extractivismo urbano se sostiene también a partir de horizontes estético-aspiracionales de seguridad, de sociabilidad de clase y de una idealización de la naturaleza capturada en beneficio de unos pocos. Como señala O´Connor –citado en esta obra– son las consecuencias más conflictivas de esos procesos de legitimación las que muchas veces permanecen invisibilizadas y por lo mismo contribuyen de manera silenciosa a fortalecer los procesos de capitalización de la naturaleza. Así lo explican, en el presente libro, Laura Alcalá, María Florencia Rus y María del Rosario Olmedo, cuando analizan cómo los empresarios inmobiliarios son agresivos y tienen pautas publicitarias en las que se autorepresentan como “fundadores de ciudades”, se asumen como conquistadores de las mismas, los únicos que la han visto y valorado; y de este modo avanzan cooptando espacios centrales y/o corriendo la frontera urbana hacia áreas bajas e inundables para someterlas y fundirlas en base a su lógica, la ganancia.

En términos de la cuidadosa selección de los textos, sobresale un tipo de construcción de conocimiento que no se organiza únicamente a partir de las referencias y coordenadas de los respectivos campos de conocimiento, sino de un esfuerzo de coproducción de saberes y de rendición de cuentas entre la academia y el activismo. El enlace entre producción conceptual y praxis anfibia se reconoce en un intento sensible, honesto y cabal que busca acercar las temporalidades de quienes construyen su saber en las dinámicas de vida y de lucha y de aquellos que difunden sus resultados bajo la forma de textos. Los capítulos respiran eso que Donna Haraway llama pensamiento tentacular, es decir, pensar-con, devenir-con, tomar en cuenta la transmisión que necesitamos para dar lugar a la rehabilitación de los territorios, en medio de los tejidos porosos y los bordes abiertos de mundos dañados, pero aún vivos y en curso.

Los empresarios inmobiliarios son agresivos y tienen pautas publicitarias en las que se autorepresentan como “fundadores de ciudades”, se asumen como conquistadores de las mismas, los únicos que la han visto y valorado

Cuando los líderes políticos de nuestro tiempo presentan agendas de campaña y proponen acciones para el fortalecimiento del estado y las políticas públicas, hacen propuestas acerca de lo que debería hacerse con los problemas de la educación, la salud, el endeudamiento, las consecuencias de la falta de trabajo, la desigualdad social e incluso, en algunas ocasiones, llegan a criticar el capitalismo. Sin embargo, rara vez los escuchamos referirse a los problemas de fondo que están detrás de la crisis climática y civilizatoria, los que tienen que ver con los intercambios de energía y de información entre el mundo social y el mundo natural. Y eso pasa porque la perspectiva hegemónica extractivista va mucho más allá del mercado y es –como se muestra en este libro– una fuerza despolitizadora y disciplinadora.

Cuando se trata de las políticas urbanas, la presión del mercado inmobiliario tiene un extraordinario poder de lobby para direccionar el mercado del suelo. A través de la incorporación de sus agentes en ámbitos decisorios del Estado, logra un continuum entre la representación de intereses del mercado y el ejercicio de la función pública (la puerta giratoria) y, de este modo, hace pasar sus intereses como si fueran un asunto de beneficio colectivo. El aspecto que queda invisibilizado es que se trata de un capital ficticio que impulsa espirales de inversión a costa del espacio público y los bienes comunes que son nuestro reaseguro para una vida en peligro de extinción.

Rara vez los escuchamos referirse a los problemas de fondo que están detrás de la crisis climática y civilizatoria, los que tienen que ver con los intercambios de energía y de información entre el mundo social y el mundo natural.

Necesitamos entender el problema de los límites como problema socio político, y para ello se requiere de nuevos imaginarios, conceptos y utopías para pensar el mundo. Como plantean las coordinadoras de este volumen, se trata de apreciar la vida en sí misma, más allá de los confines de la rentabilidad, y de dar cuenta de aquellas alternativas que re-existen. Este libro es una invitación a desafiar la temporalidad extractiva y nos ofrece aperturas para pensarnos de otra manera.

GM

La autora es socióloga, Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Doctora en Geografía (Universidad París 8) y Magister en Ciencias Sociales del Trabajo – CEA (UBA). Sus investigaciones se concentran en el campo de la sociología ambiental, buscando generar diálogos con otras disciplinas de las ciencias sociales, las ciencias exactas y naturales. Durante los últimos diez años ha realizado investigaciones sobre las problemáticas socio-ambientales en Argentina. Entre sus publicaciones se destacan Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (compiladora; Buenos Aires, Editorial CICCUS/CLACSO, 2014 y 2016) y Política, derechos y justicia ambiental. El Conflicto del Riachuelo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2013. Es una de las autoras de La Cuestión Urbana Interrogada. Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina, junto con Mercedes Di Virgilio, Hilda Herzer, y María Carla Rodriguez (café de las ciudades, 2011).

De su autoría, ver también El agua vale más que el oro. Algunas lecciones del conflicto por la defensa de ley 7722 en Mendoza, en nuestro número 181.

Patricia Pintos y Sofía Astelarra (compiladoras). Naturalezas neoliberales. Conflictos en torno al extractivismo urbano-inmobiliario. Prólogo de Gabriela Merlinsky. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo, 2023. 418 p.; 22 x 15 cm. (Chico Mendes / Ciudades futuras). ISBN 978-987-8484-26-6

Aquí, el índice y el prólogo de Gabriela Merlinsky.

Preventa en precio promocional hasta el 15 de abril con envíos gratis a toda la Argentina.

De Patricia Pintos, ver también en café de las ciudades sus artículos Sobre La Ciudad Posible y Sobre la ocupación de humedales.

Y aquí, su definición de extractivismo urbano.

Ilustración de tapa y página 4: Sipe. Diseño de tapa: Tatiana Kravetz. Diagramación interior: Francisco Farina. Corrección: Matías Alcántara, Wilder Pérez Varona y Claudia Delgado. Cuidado de la edición: Florencia Puente. Evaluadora académica: Mariana Andrea Schmidt (CONICET, GEA-IIGG-UBA). Editorial El Colectivo. [email protected]

Twitter: @EditElColectivo | IG: @EditorialElColectivo