Gentrificación, palabra derivada del original inglés gentrification, es un proceso de desplazamiento o (en términos de la Escuela de Chicago) sucesión poblacional en determinados barrios de las ciudades, por el cual sectores altos (gentry, “nobles”) regresan de sus “vuelos blancos” a la periferia en busca de las añoradas virtudes de la centralidad urbana. En ese proceso, sectores de clase trabajadora o media baja y/o de grupos étnicos objeto de discriminación son expulsados por distintos mecanismos vinculados a la renta urbana: aumento desproporcionado de los alquileres, la directa negativa de los propietarios a la renovación de contratos o, en el caso de pequeños propietarios de su vivienda propia, acosos inmobiliarios con crecientes grados de violencia psicológica o incluso física o su amenaza.

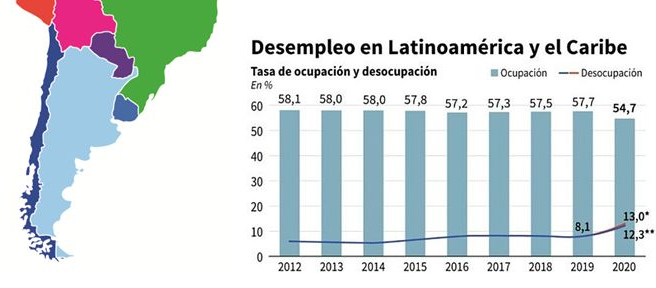

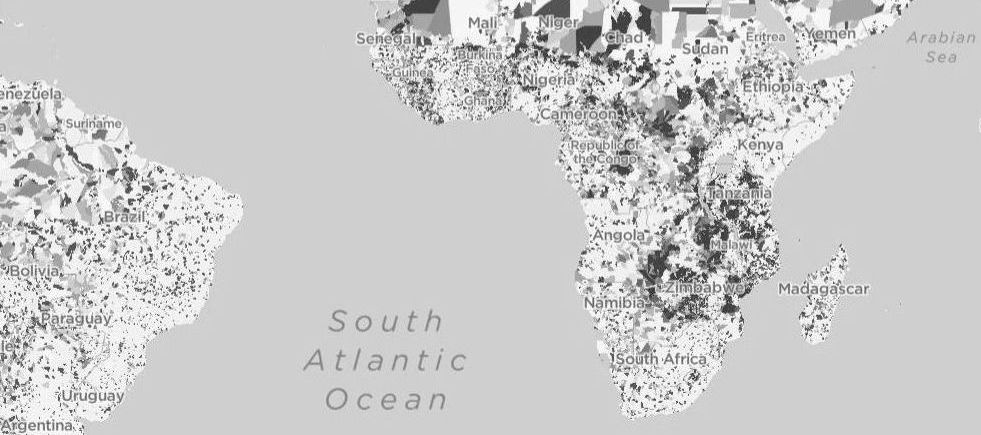

Para que esto suceda es necesaria la existencia de grandes grupos de población con capacidad económica suficiente para desplazar a sectores más pobres. Es una situación característica de las sociedades desarrolladas de “dos tercios”, aquellas donde aproximadamente un 66% de la población (un poco más, un poco menos) disfruta de los beneficios de la prosperidad mientras que el tercio (o un poco más, un poco menos) queda excluido de aquella y es víctima de la explotación y/o la segregación abierta o encubierta. Ese sistema es perverso, pero en Latinoamérica estamos peor: nuestras masas excluidas, pobres, segregadas y a veces ni siquiera explotadas sino descartadas suelen superar en número a las minorías afluentes y satisfechas. Una canción de León Gieco resumía en los ´90 esta situación, aunque seguramente sin rigor estadístico ni sociológico: “El uno por ciento quiere esto torcer / El nueve por ciento tiene el poder / De lo que queda el cincuenta solo come / Y el resto se muere sin saber por qué”.

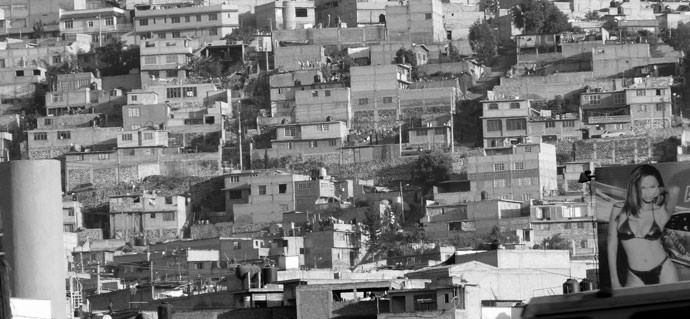

No hay por cierto en nuestras ciudades agentes gentrificadores con masa crítica suficiente para desplazar por ese mecanismo a sectores populares o mucho menos a la vieja “aristocracia obrera” o lo que queda de ella. Sí, existen procesos de expulsión de asentamientos “informales”, villas y ranchos, amparados en la irregularidad dominial. Pero eso no es gentrificación: la erradicación de la villa del Bajo Belgrano en la última dictadura militar argentina y su sustitución por torres de lujo y vivienda individual con jardines fue un proceso violento y traumático y generó una sustitución radical de una clase por otra, pero no es, en términos económicos, políticos y urbanísticos, el proceso de Malasaña o Carabanchel en Madrid o del SoMa en San Francisco.

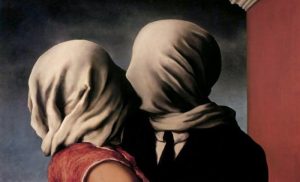

La apertura de tiendas de diseño, queserías y vinerías puede acompañar los procesos de gentrificación, pero no son su causa. La renovación urbana o lo que antes se llamaba “embellecimiento” de barrios, la restauración de fachadas, la ampliación de veredas, la apertura de bicisendas, puede acompañar o dar indicios de procesos de gentrificación pero no son su causa. Que se abra un Starbucks es un atentado al buen gusto y al hígado de los consumidores de ese menjunje aguachento que en Estados Unidos se vende como café, pero no es gentrificación. Los grandes proyectos urbanos pueden generar zonas segregadas, agendas irreales y distorsiones de la renta urbana, pero si se desarrollan en áreas despobladas, no hay gentrificación porque no hay víctimas gentrificadas (he leído hace unos años un texto que señalaba a Puerto Madero como una operación de desplazamiento de habitantes pobres…). Son muy bajos los riesgos de que la urbanización de la Villa 31 genere interés de profesionales y clases medias altas de Buenos Aires para comprar un departamento bien ubicado a distancia peatonal del Centro porteño. Los procesos que pueden catalogarse genuinamente como de gentrificación en ciudades argentinas se reducen a unos pocos casos, algunas cuadras o edificios aislados en San Telmo, Barracas, Pichincha en Rosario, muy poquito de Güemes en Córdoba. Y punto. La “turistización” o “airnnbización” se asemeja y coincide en sus impactos sobre la renta inmobiliaria, pero no es exactamente la gentrificación.

Tenemos antiguos barrios obreros degradados y colonizados por el narco o en vías de serlo; tenemos especulación inmobiliaria a través del mecanismo de “reserva de valor”; tenemos áreas enormes de nuestras ciudades sin las infraestructuras, equipamientos, servicios y atributos propios de la urbanidad; tenemos “barrios populares” en espera de urbanización y nuevas tomas y asentamientos que se suman a la precariedad habitacional; tenemos en muchas ciudades una desregulación de facto del suelo urbano; no tenemos agencias públicas de urbanización. Tenemos decenas de problemas, graves, prolongados en el tiempo, sin financiación a la vista. Pero, ¿podemos considerar a la gentrificación como un problema trascendental de nuestras ciudades?

CR

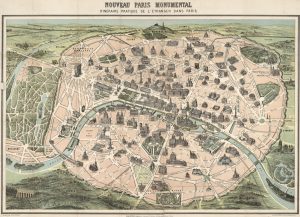

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I), El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.), Turín y la Mole, Elefante Blanco , Sídney, lo mejor de ambos mundos , Clásico y Pompidou (c/Carola Ines Posic), México ´70, Roma, Quevedo y Piranesi, La amistad ferroviaria, Entente Cordiale y La ilusión cartográfica. Es uno de los autores de Cien Cafés.

Sobre el tema, ver también en café de las ciudades La gentrificación y el enemigo disponible. “Olvidemos por un momento el rastro de los cupcakes”, por Rubén Martínez, y ¿Para quién es Londres? Sobre Big Capital de Anna Minton.