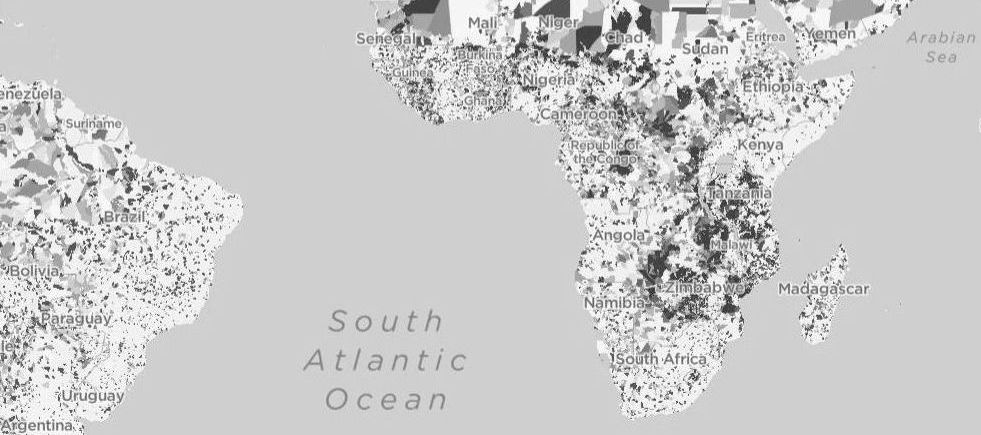

A, ciudad industriosa y floreciente al pie de la montaña, llegó a fines del siglo XVIII a una paz duradera con B, puerto decadente pero encantador sobre el mar celeste y tibio. Aunque las minas de plata de los alrededores de A estaban ya prácticamente agotadas, la ciudad era cabecera de un riquísimo hinterland agropecuario, nacido en principio para abastecer a los rudos mineros que llegaban en oleadas desde el norte de la región, pero que con el tiempo se transformó en feraz productor de cereales, oleaginosas y frutos. La panorámica ensenada donde se guarecía B comenzó a recibir los productos del campo fértil de A, y a lanzarlos a su vez a los 7 mares en busca de los emergentes mercados que aparecían con la revolución industrial y la creciente urbanización. Una inteligente política de alianzas permitió al país sobrellevar las turbulencias de la diplomacia internacional y proveer de sus magníficos productos al mismo tiempo a franceses y prusianos, americanos e ingleses, y a cuanto país llegará la noticia de su fecunda agricultura.

Pronto, los nietos y bisnietos de los rudos mineros y las regordetas prostitutas que habían llegado a A en procura de sustento, escapando de pestes, tiranías y hambrunas, habían formado una próspera burguesía, orgullosa de su riqueza pero secretamente avergonzada de sus oscuros orígenes, que buscaba en bienes intangibles como la cultura, las artes y los buenos modales un prestigio cuya sangre no podía otorgarles a los ojos de los comerciantes de todo el mundo que llegaban a sus anchas avenidas y a sus flamantes palacios de inspiración francesa. A decir de uno de los intelectuales más apreciados de aquel período, “un nuevo paradigma productivo y económico” se desarrollaba en la laboriosa ciudad de A, con tan vertiginosa velocidad que sus mismos habitantes no acertaban a comprender (ni mucho menos a adaptarse a) los cambios que se sucedían delante de sus ojos, o que directamente los tenían por protagonistas.

Mientras tanto B, la pecaminosa ciudad de las ideas liberales llegadas en los buques franceses y divulgadas en la Universidad local, de las damas de sociedad viciosas y seductoras, de las danzas escandalosas de negros y gitanos, se convertía de a poco en el centro de atracción de la burguesía de A. El turismo, que comenzó en forma de viajes estacionales al llegar el verano, se desarrolló de una manera inédita al abrirse la carretera de peaje que atravesaba la selva entre el pie de monte y el mar, una proeza de la ingeniería de la época que asombró a todos sus visitantes (medio siglo después, el mismo Darwin le dedicó páginas enteras de sus memorias de viaje).

A principios del siglo XIX, las actividades relacionadas con la recepción, alojamiento, transporte, alimentación y recreación de visitantes habían superado a la actividad portuaria como principal fuente de riqueza de B, otra vez floreciente luego de más de siglo y medio de decadencia. Las danzas pecaminosas habían sido erradicadas de la ciudad para no ofender a los turistas llegados en tropel desde A, y habían quedado confinadas a los barrios de negros y gitanos en la periferia. Sin embargo, una versión más estilizada y decente de aquellas danzas se bailaba en las posadas del centro de la ciudad, por haberse puesto de moda entre los visitantes llegados de A que inundaban las callecitas caprichosas del centro histórico y del barrio portuario. Damas de la alta sociedad de B aprendían rápidamente a bailar esas danzas con la ayuda de sus antiguos sirvientes, y abrían elegantes cafés donde atraían al público con la moderada lascivia de esta nueva versión de las danzas.

Hostales, ferias callejeras donde se comerciaban los productos artesanales típicos de B (alguien las llamaba “la experiencia de B”), representaciones teatrales donde nobles venidos a menos parodiaban a negros y gitanos cada vez más alejados del centro de B, eran la base de la nueva economía de la ciudad portuaria, a quien alguien comparó con Roma por esa capacidad de reinventarse periódicamente sobre la ruina de su propia decadencia. Los burgueses de A, mientras tanto, habían llegado a tomar tal afición por B que muchos de ellos establecieron residencias secundarias en el centro de esa ciudad, más precisamente en el antiguo barrio de los negros y en las cercanías de los campamentos gitanos, cuyos primitivos pobladores eran perseguidos por las autoridades locales porque se decía que ahuyentaban el turismo.

Se cree que fue a principios de la década de 1820 que los primeros burgueses de A, hartos de la tranquila vida del pie de monte, de las rutinas propias de la vida agropecuaria, y probablemente de esconder sus orígenes dudosos en una ciudad pacata y conservadora, decidieron instalarse definitivamente en B y reconvertir sus negocios a la ya hegemónica industria del turismo (o como se la llamaba en las enciclopedias locales, “de la experiencia”). Algunos matrimonios con damas de sociedad de B fortalecieron sus lazos comerciales y legitimaron sus orígenes sociales, y al poco tiempo la burguesía de A se convirtió en la nueva clase mixta burguesa – patricia de B. Dejaban sus campos de A al cuidado de mayordomos y representantes que no tardaron en estafarlos, una vez que comprendieron el manifiesto desinterés de sus antiguos patrones por la rutinaria vida de campo que dejaban atrás.

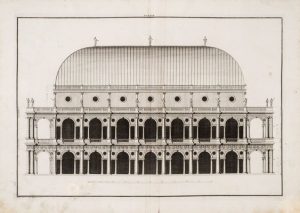

Pronto, la producción de frutas, cereales y oleaginosas en A cayó en una profunda decadencia, lo que motivó un nuevo retroceso de las actividades portuarias tradicionales en B. Pero la nueva burguesía de B no lamentó en absoluto esta contingencia: antes bien, aprovechó la disponibilidad de espacio en la ensenada y en los antiguos depósitos para reconvertir el área en una celebración de su pasada gloria portuaria: nuevos hostales, posadas de lujo y representaciones teatrales donde no faltaban versiones casi irreconocibles de las antiguas danzas pecaminosas de negros y gitanos (ahora interpretadas por jóvenes de clase media, hijos de los matrimonios mixtos de burgueses de A con nobles de B), fortalecieron aun más la actividad turística de la ciudad. La propia universidad se puso a tono con los vientos de cambio, estableciendo una carrera de administración turística para la que se trajo a los mejores profesores de Inglaterra y Francia. Uno de los primeros museos del siglo XIX (dato que a menudo se olvida en las revisiones historiográficas sobre el museismo) se asentó en una antigua barraca abandonada del puerto de B, que la imaginación de un prestigioso arquitecto extranjero transformó en un caprichoso y atractivo compendio de formas inéditas y voluptuosas, de por si un atractivo más en “la ciudad de la experiencia”.

Los campos de A, devenidos improductivos, fueron de a poco ocupados por negros y gitanos que tenían prohibida la entrada a las nuevas zonas turísticas del centro y del barrio portuario de B. Los burgueses de B (antiguamente de A), si bien seguían teniendo la propiedad de los campos adonde se refugiaban negros y gitanos en procura de sustento, toleraban la ocupación de sus fincas como un modo de librarse de ambas comunidades en B. Con el tiempo, se puso de moda un retiro estacional de la burguesía de B en las antiguas y austeras villas rurales de A, donde los señores del turismo y “la experiencia” descansaban de su rutina en la ciudad portuaria de las aguas tibias y celestes, y hasta a veces tenían tiempo de escapar a un campamento gitano a excitarse con danzas lascivas y provocadoras (un eco lejano de las elegantes danzas que se bailaban en B).

CR

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. Ver, entre otras, sus notas sobre Roma y lo efímero, y sobre Ocaso y renacimiento del Gasómetro en números 3 y 12, respectivamente, de café de las ciudades.

El florecimiento del turismo, que ha contribuido no poco al sentido de globalización, ha condicionado nuestra percepción del mundo, incluso de aquellos ambientes que no han sido concebidos (al menos en principio) con una óptica turística.

Hoy en día, muchas personas en los países del primer mundo se comportan como turistas no solo cuando están de vacaciones sino también en la vida cotidiana. La clásica distinción modernista entre vida, trabajo, ocio y transporte se diluye. La estetización de la movilidad propuesta por Francine Houben y el equipo de Mecanoo es un ejemplo de esta desfocalización de los límites, como tasmbién lo es la interpretación de la vida como forma de diversión. El concepto de vida doméstica como actividad -la gestión de una casa- ha dejado paso al de vida doméstica como dolce far niente. Esto encuentra su máxima expresión en los complejos residenciales que incorporan piscinas y campos de golf y de tenis y que de esta forma difieren muy poco de las localidades más propiamente turísticas. Una forma todavía más extrema de estilo de vida turístico es el Huis ten Bosch, barrio residencial a una hora de Nagasaki, sorprendente reconstrucción de una ciudad holandesa hasta con molinos de viento.

El turismo y la mirada del turismo tienen un efecto equívoco sobre nuestro sentido del lugar. El turismo se funda sobre la especificidad y a menudo unicidad del lugar, por lo cual la torre de Pisa, el Guggenheim de Bilbao, las discotecas de Ibiza o la terminal de Yokohama hacen de símbolos que confieren identidad y contribuyen a definir un lugar. Esta particularidad, sin embargo, comienza a ser menor cuando el turismo deviene exasperado. Alan Williams y Gareth Shaw escriben: “el turismo de masas naturalmente no es un producto único y homogeneo…Pero de todos modos, y no obstante el hecho de que la noción misma de turismo se base sobre la peculiaridad de los diversos lugares, el turismo de masas es un fenómeno cultural y económico extraordinariamente uniforme”.

Fragmentos de la nueva edición de Supermodernism, por Hans Ibelings, NAi Publishers, 2003, Rotterdam (reproducidos de Spazio Architettura n° 62/19)