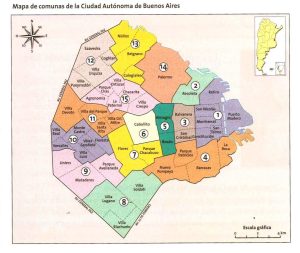

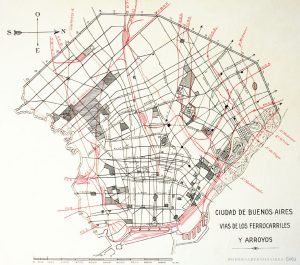

Unos meses atrás me encontraba caminando por las calles de uno de los cien barrios de la ciudad de Buenos Aires, durante una de esas tardes de primavera que bailan al compás de una milonga arrabalera donde uno se embriaga con esos perfumes tan típicamente porteños. Los balcones de los viejos barrios, aún después de tantos años, desbordan de maceteros repletos de geranios y jazmines, manteniendo viva la memoria de los pintados de mil colores diferentes en los pueblos de la madre patria. Las avenidas infestadas de gigantescos Jacarandas manchan los cielos claros de un lila eléctrico y llenan el aire de ese perfume tan dulzón que hace de los paseos vespertinos un placer fácil de disfrutar.

Me entretuve un momento a espiar a través de la reja de un portón que daba al zaguán de una de esas casas que conservan aún su patio, cuando de repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Sorprendido, me di vuelta y quedé estupefacto al no encontrar a nadie. Pensando que había sido mi imaginación, continué con mi paseo. Pisando ideas muertas sobre las baldosas viejas que, formando dameros de diferentes colores, me dejaban ver la historia de mi patria, me empecé a sumergir en un mundo extrañamente conocido; voces fantasmas vestidas de levita me saludaban pronunciando mi nombre, el “Clic-Clac” de un viejo tranvía se cruzó en mi camino llevando una carga de esperanza perdida en el tiempo, mientras hacía sonar sus ruedas oxidadas sobre un cemento insensible a mi presencia; todo junto, entonaba una sinfonía barroca rioplatense para ser festejada por tres golondrinas que se balanceaban sobre la melodía entristecida de un tango.

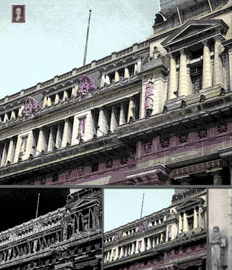

A las pocas cuadras parado, frente a un “Almacén de Ramos Generales”, como lo describía un cartel escrito fileteado a mano – uno no puede más que quedarse boquiabierto al encontrar estas delicias de la Belle Epoque bonaerense – sentí otra vez un golpe sobre mi hombro, pero esta vez fueron dos, y bien marcados. Al instante me di vuelta para encontrarme acompañado solamente por mi sorpresa. Intrigado me senté sobre el cordón de la vereda para recapacitar sobre mi experiencia, cuando un pequeño gatito color caramelo, con rayas doradas sobre su lomo se acercó a mis piernas y con poca timidez se acurrucó junto a ellas comenzando un ronroneo melancólico. Lo tomé entre mis manos y acercándolo a mi rostro sentí el palpitar de su corazón de ángel.

-¡Angeles! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Sí, ángeles. Los golpes sobre mi hombro eran de ángeles, sin lugar a duda.

-¿Pero qué trataban de decirme, de advertirme?

Mientras meditaba mis dudas, el pequeño felino, saltando de mis rodillas, corrió hacia el medio de la calle. Una pequeña bola de lana ovalada salpicando de color oro los adoquines gastados se reflejaba contra el sol que se ocultaba al final del callejón. De un salto me levanté para alcanzar a mi regalón cuando al agacharme a tomarlo en mis brazos me di vuelta y allí estaban, eran ellas, dos sombras gigantescas de las alas de ángeles que se extendían sobre el firmamento hasta tocar a un sol que se comenzaba a ocultar tras una tarde fantasma, formando a lo largo del cielo, entre el medio de todas esas casas viejas, unos ángulos mágicos, unos ángulos infinitos, unos Ángulos ObelisKos.

El cielo abandonaba ese color claro y transparente para teñirse de un gris perlado y gastado por el eterno aletear de un par de alas inmensas, casi inmortales, que con un último aleteo desesperado trataban de cubrir su gloria. Un par de alas que, fusionadas en un ángulo obelisco, me enseñaban en todo su apogeo un sueño que creía perdido y lo dejaban a mis pies sobre un destino apodado con mi nombre.

Mientras, dos chiquillos descalzos tomados de la mano, apoyados contra una baranda de acero, observaban con melancolía a la gente caminando ciega e indiferente a la realidad que los devora día a día, enarbolando falsas sonrisas y gritos de saludos histéricos que ahogan a una existencia cosmopolita desgarrando sus vestidos pasados de moda. Las alas lloraban y dejaban caer cada dos siglos una pluma de perlas tristes regalándonos, distraídamente, una mañana alfombrada de hojas mustias.

Almas vestidas por espectros indecisos a una muerte eterna saludaban desde balcones arrumbados y sacudían sus pañuelos de seda rasgada desde las ventanas rotas – infinitos cristales de acero, guardianes de vidas traicionadas que custodian a una misma muerte – saludando a un claro horizonte que se entregaba a una nueva existencia con fe pagana.

Los Ángulos ObelisKos son proyecciones de las almas sobre las calles de nuestras vidas, que aun respiran a través de sus adoquines cubiertos de moho y pasión de jóvenes héroes perdidos en las páginas de nuestra historia; son los ángeles guardianes de nuestros cielos, de nuestros deseos muertos.

Los Ángulos ObelisKos son las miradas hacia la perspectiva infinita de un futuro sin nombre que les regalamos a nuestros niños.

Los Ángulos ObelisKos son nuestra única esperanza.

FCS

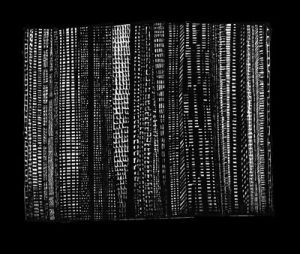

El autor es artista plástico, nacido en Buenos Aires. Reside en Dallas desde los años ’90. Pintor autodidáctico, estudiante de arquitectura paisajista en la Universidad de Harvard, dedicado a la arquitectura de interiores en varias ciudades de los Estados Unidos y muralista. Desde hace una década Casabal Sastre mezcla su pintura con la fotografía en blanco y negro, habiendo participado ya en varias muestras y concursos internacionales. Publica sus poesías y está en estos momentos trabajando en la publicación de su primera novela.

Ver su página en la Web