Desde hace algunas semanas la situación parece calma en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, nada indica que estemos cerca de encontrar una solución a la falta de acceso a la ciudad para muchos de los residentes porteños.

Los hechos ocurridos en el Parque Indoamericano y en el Club Albariños muestran la complejidad que ha ido adquiriendo habitar una villa y postulamos que evidencian el agotamiento de un ciclo de crecimiento de las villas. Todo esto sucede en el marco en que muchos habitantes de la ciudad se ven desplazados a estos barrios por no acceder a una vivienda en el mercado y por la falta de programas de vivienda o el desfinanciamiento de los existentes.

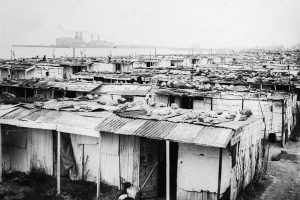

Las villas en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a repoblarse (sólo quedaban unas pocas familias que resistieron al desalojo) una vez recuperada la democracia, post desalojos violentos y masivos de la última dictadura militar. Merece subrayarse que algunas nunca se repoblaron y eso no fue una casualidad. Por ejemplo la villa de Bajo Belgrano, una vez erradicada en pleno proceso militar fue traspasada a manos del mercado inmobiliario formal. De esta manera las villas se concentran en la zona sur y ya llevan más de 30 años de dinámica urbana y social de crecimiento. Nuevas generaciones nacidas en las villas necesitan más viviendas. Estas familias sólo encuentran lugar en las mismas villas en que nacieron o en otras similares. Paralelamente, la última década fue escenario de un proceso de crecimiento de los desalojos en la ciudad (vía judicial o administrativa), mientras que algunas políticas de contención (como la de alojamiento en hoteles pensión para los “sin techos”) fueron desarticuladas (en principio porque no reunían las condiciones mínimas y luego por desinterés) y no se generaron mejores opciones, sino que por el contrario, más gente fue empujada a las villas. Los desalojos de algunas villas generaron el mismo proceso, al igual que el cierre de muchos hoteles pensión. Los escasos subsidios del Gobierno de la Ciudad sólo alcanzan para el alquiler en una villa, mientras existen centenares de viviendas ociosas de propiedad de la ciudad.

Desde hace 15 años las posibilidades de vivir en una villa se vinculaban cada vez más a la posibilidad de alquilar un cuarto con baño compartido, donde viviría toda la familia, sin importar la cantidad de miembros. El alquiler era la puerta de entrada a la villa y la villa ya había pasado a ser una forma estable de vivir en la ciudad (sin opciones de salida). Sin embargo podemos decir que este ciclo comienza a agotarse. Explicaremos por qué a continuación.

Las trayectorias habitacionales han mutado profundamente. Antes de la mitad de la década del ´90, aquellos que llegaban a una villa lo hacían casas de parientes o paisanos. Con el correr del tiempo, construían una nueva vivienda en la villa, ocupaban un lote vacío y hacía el barrio iba creciendo en población. Luego, cuando se agotó el suelo para ocupar, comenzó el proceso de verticalización, es decir, la construcción en altura, fundamentalmente para el alquiler. Sin embargo, las trayectorias continuaban con la posibilidad, luego de algunos años de ahorros o algún préstamo, de pasar a ser “propietario” de una casa en la villa. Eso podía suceder cuando los inquilinos eran un 10 o 15% de los habitantes, ya que existe una rotación de los que se mudan para volver a sus lugares de origen o para ir a otro lugar de la ciudad (o por el ciclo de vida de las unidades domésticas). Pero actualmente podemos estimar que un 40% de los que viven en las villas se encuentran en condición de inquilinos. Por lo tanto, es imposible que tengan chances de convertirse en “propietarios” (porque además, como la demanda aumenta, también lo hacen los precios) y jamás habría tanta cantidad de viviendas en venta como todos los inquilinos que quisieran comprar una.

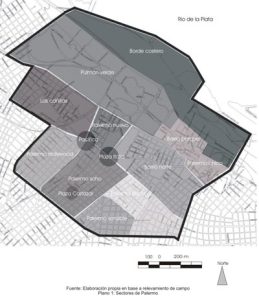

Por esta razón desde hace aproximadamente 5 años se han multiplicado las ocupaciones en los lugares intersticiales de las ciudades y de las villas inclusive. En todos los casos, los que ocupan son inquilinos que no pueden acceder a la compra de una vivienda en la villa (como máxima aspiración) o no pueden pagar el creciente aumento del costo del alquiler (que se ha multiplicado en aproximadamente 8 veces en 4 años), obviamente muy por arriba de la inflación. Así hubo sucesivas ocupaciones en espacios contiguos a las villas 31 bis, 31 (Retiro), 1-11-14 (Bajo Flores), 21-24 (Barracas) y 20 (Lugano), 15 (Mataderos) y en otros espacios libres, particularmente en tierras ferroviarias, tal como sucedió en los barrios de Barracas, Palermo, Paternal, Chacarita, Caballito y otros. Utilizando el término de Wacquant son los “parias urbanos”, lo que ya no encuentran ni en la villa un lugar donde vivir. Por eso podemos decir que se trata de la rebelión silenciosa de los inquilinos de estos barrios, los nuevos habitantes de la ciudad.

Sin duda, en esta situación de desesperación muchas familias inquilinas se embarcan en propuestas de compra de espacios a ocupar que organizan ciertos personajes que los medios han llamado la “mafia” o los actores de los “negocios inmobiliarios”, es decir aquellos que se aprovechan de la situación y cobran la valentía de ocupar espacios libres (de cualquier calidad), porque la gente tiene miedo a los desalojos y a la violencia y no siempre se anima a ser pionera. Otros, seguramente, aprovechan la situación de desesperación para generar acciones de presión política, pero como sostuvimos en una columna de opinión con Gabriel Kessler, el trasfondo no es un problema de seguridad-inseguridad, sino la absoluta falta de opciones habitacionales para las nuevas familias villeras y otros habitantes de la ciudad con bajos ingresos. Estos hechos, además, colocan sobre la superficie de nuestra sociedad la profunda xenofobia de algunos porteños, que en su discurso convierten en victimarios a las víctimas y criminalizan la condición de pobreza, y obturan la pregunta: ¿qué políticas de acceso a la ciudad existen para los vecinos (transitoriamente también “okupas”) que no acceden por la vía del mercado a un lugar donde vivir, mientras el Estado local se preocupa por la estética urbana (de la zona norte, tal como lo evidencian las costosas esquinas remodeladas) y no encara la solución del déficit habitacional que en el censo anterior ya arrojaba la escalofriante cifra de 500.000 personas en una ciudad de menos de 3.000.000?

Tomemos nota: en las villas de la Ciudad de Buenos Aires no caben más personas. Faltan opciones y es urgente mejorar las condiciones habitacionales y urbanas de las villas, que requieren algo más que pintar algunas casas de colores y colocar materiales usados (y desechados) de otros lugares de la ciudad en los escasos espacios públicos de estos barrios. ¿Por qué nadie reclama la participación de los representantes de las villas en la discusión de las políticas urbanas sectoriales? ¿Por qué no se aplica la Ley 148, de Atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios?

MCC

La autora es antropóloga, investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del CONICET.

De su autoría o sobre su obra, ver también en café de las ciudades:

Número 49 | Política de las ciudades (II)

Teoría y política sobre asentamientos informales | Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS. | Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino

Número 56 | Tendencias (I)

Transformaciones estructurales de las villas de emergencia | Despejando mitos sobre los asentamientos informales de Buenos Aires. | María Cristina Cravino

Número 61 | Economía y Política de las ciudades

“Acordate que la tierra no es de nosotros…” | El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires, según María Cristina Cravino | Marcelo Corti

Número 89 | Política de las ciudades (II)

La Villa 31, entre el arraigo y el desalojo | El nuevo libro de María Cristina Cravino (y por qué debería leerlo más de un político y política) | Marcelo Corti |

Sobre los sucesos del Parque Indoamericano y el Club Albariños y los problemas de acceso al suelo urbano que expresan, ver también la presentación de este número de café de las ciudades y las notas Villa Soldati y la necesaria reforma urbana en Argentina, La ausencia de políticas de suelo urbano en la Argentina y Terquedad Soldati. En otros medios, ver también las notas “Estamos sentados arriba de un volcán”, entrevista de José Medrano a Adrián Gorelik en Diario Z, “Es un estado de desesperación”, entrevista de Ailín Bullentini a María Cristina Cravino en Página 12 del 27 de diciembre, y la nota El destino trágico del Parque del Sur, de Pablo Pschepiurca, en el DARQ del 13 de diciembre.

Ver la Ley 148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios.