El otro día salió un anuncio en el diario que decía “se vende terreno en la luna”, y le digo a mi marido ¿qué te parece si vamos a vivir allá? Estuvimos conversando de eso, de que hay parcelas a $45, y le digo, vamos a la luna, y me dice estamos en la tierra, y le digo: esto es la luna.

(De Jacinta, pobladora de San Francisco, a Ricardo de Sárraga)

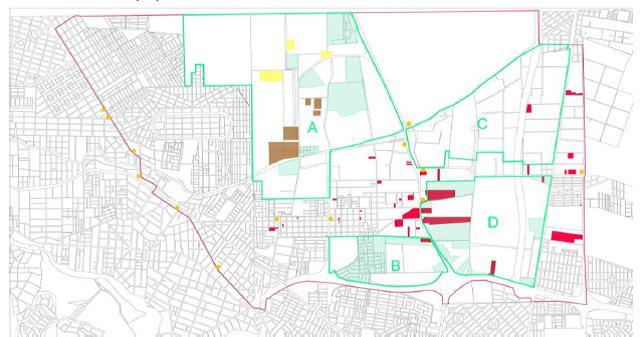

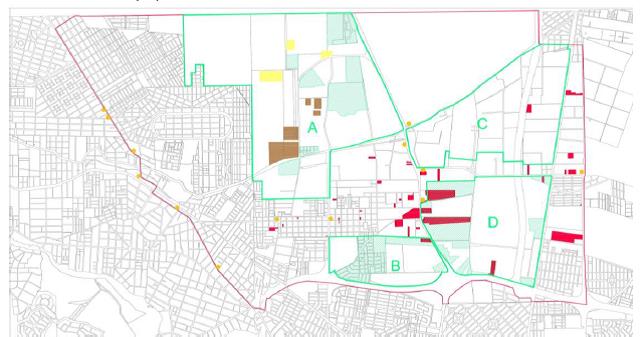

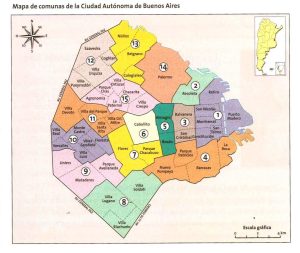

Una mirada que combina los saberes disciplinarios de la antropología social, la arquitectura y el urbanismo, sostiene la tesis doctoral de Ricardo de Sárraga sobre la relación entre los universos “intradoméstico” y “extradoméstico” en una barriada popular de la periferia más extrema de Buenos Aires. El objeto de la investigación es el poblado de San Francisco, en el municipio de Florencio Varela, al sur de la capital argentina y en su segunda corona metropolitana.

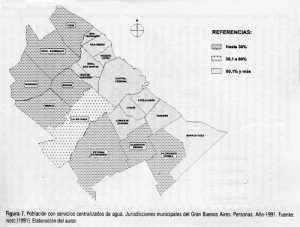

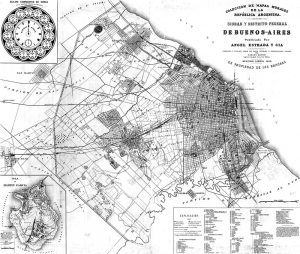

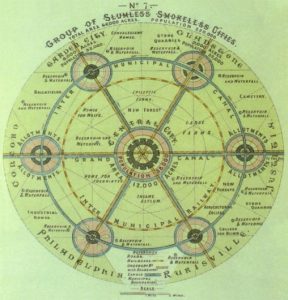

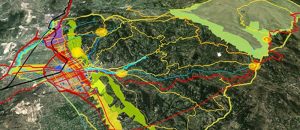

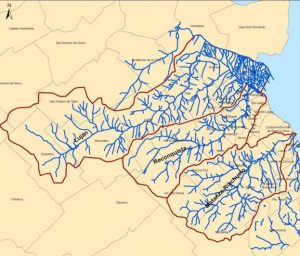

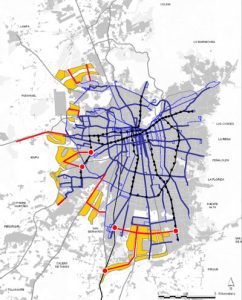

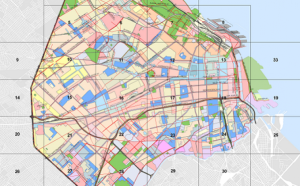

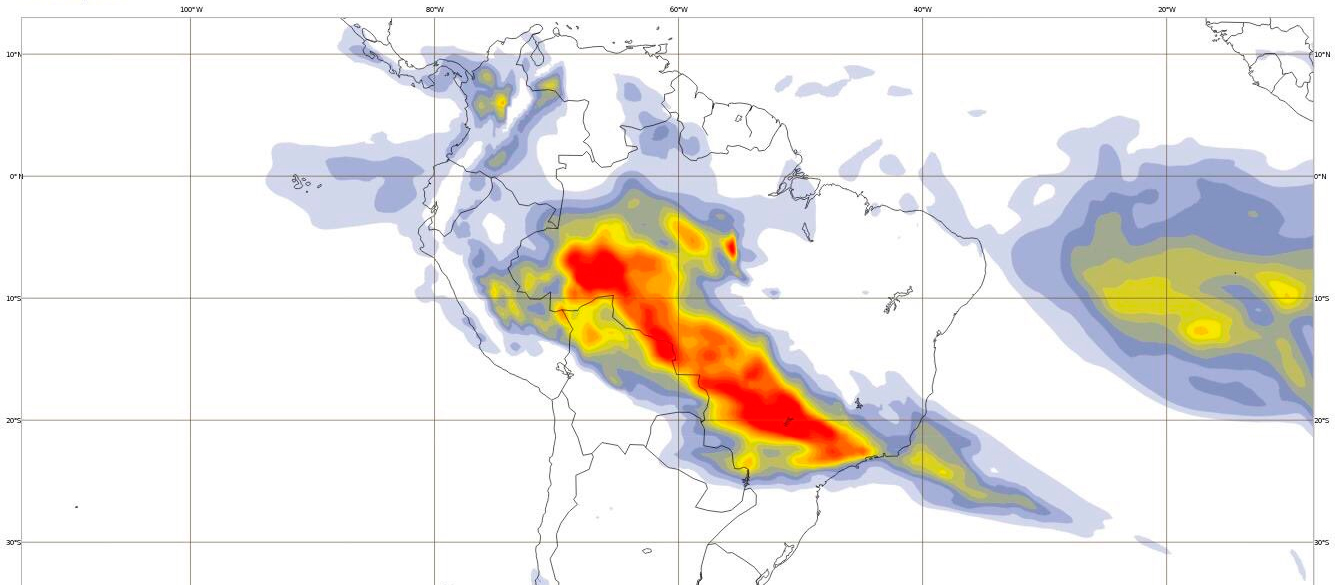

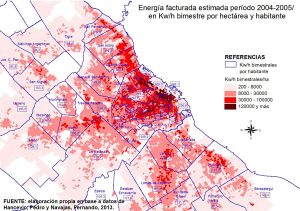

A diferencia de distritos como San Isidro, Morón o Quilmes, e incluso el más lejano Pilar, que crecieron a partir de núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la llegada de la “mancha de aceite metropolitana”, la historia de Florencio Varela recién comienza a fines del siglo XIX, aunque al poco tiempo se independizó del municipio de Quilmes y se estableció como partido. La ciudad, típico poblado pampeano cabecera de un hinterland agrario, se desarrolló con parsimonia y seguridad durante el “primer pueblo”, como Sárraga llama al período entre 1891 y la entreguerra. Lentamente la ciudad metropolitana se va aproximando, primero en forma de mercado para los cultivos intensivos, lugar de descanso y saneamiento y hasta sede de películas y conjuras (algunos de los preparativos del golpe de estado fascista de Uriburu, en 1930, se realizaron en una quinta varelense). Silenciosamente, mientras tanto, comenzaba la silenciosa y persistente invasión de otros habitantes de la ciudad: la masa de inmigrantes venidos primero del interior del país (los cabecitas negras de Tucumán, del Chaco, de Santiago del Estero) y luego de países limítrofes. Entre 1947 y 1980 producen uno de los más espectaculares saltos demográficos que registra la Argentina, pasando de 10.000 a 173.000 habitantes (hoy son 350.000, con una variación intercensal entre 1991 y 2001 de un 36,9 %).

“¿De donde vinieron, cuando? ¿Quién los dejó venir?“, se pregunta la nieta de un varelense del “primer pueblo”, uno de esos tranquilos comerciantes, profesionales o funcionarios que casi sin darse cuenta sintieron que eran invadidos por extraños. Arturo Jauretche los llamaría “rotarios“, los socios respetables del Rotary Club o el Club de Leones que en las reuniones del Club Social hacían conjeturas sobre el resultado de las elecciones y el triunfo eventual de radicales o conservadores, sin entender los guarismos que luego daban el triunfo por cifras arrasadoras al peronismo.

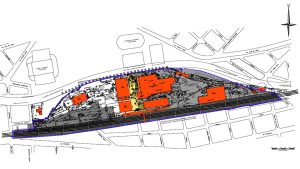

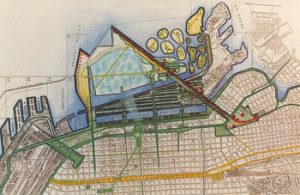

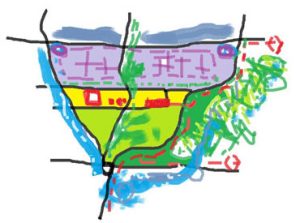

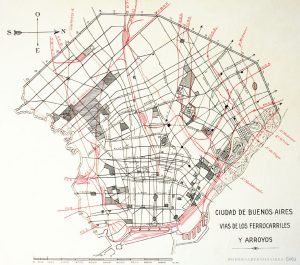

La ilusión de la ciudad, más que la ciudad misma, transformaba las antiguas quintas y estancias varelenses en los nuevos barrios que alojaban a los recién llegados. El viejo negocio de transformar suelo rural en urbano enriquecía a los desarrolladores del “loteo salvaje”, sin más atributos que (en el mejor de los casos) unas calles mal trazadas, unos mojones que separaban los terrenos, y a veces el cableado eléctrico aéreo, sobre postes. Así surgieron decenas de barrios, así surgió San Francisco, a un lado y luego a otro de la olvidada Ruta 53 (la que lleva a Chascomús), en el extremo sur del municipio.

San Francisco es un limbo fuera de lo rural y fuera de lo urbano al mismo tiempo. Dos colectivos (autobuses) lo conectan al centro de Varela, pero también al centro de la metrópolis, a la Plaza Constitución (una de las tres terminales ferroviarias que toman en triángulo el centro porteño). El oficial es el 148, el Halcón, que da sus colores y su apodo al club de fútbol de Varela, el Defensa y Justicia. Pero está también el Trucho, la cooperativa que administra ómnibus desvencijados, pero más baratos y con mejor frecuencia. Están fuera de la Ley, pero Sárraga les reconoce una legalidad: la de conectar a la gente de San Francisco con la ciudad. El boleto cuesta 1 peso hasta Varela y 1,35 hasta Constitución: siempre mucho para los magros ingresos de la gente del barrio, que debe evitar los viajes “superfluos”. En el habla cotidiana argentina, lo trucho es lo falso, clandestino, eventualmente de baja calidad. Los autobuses truchos como el que llega a San Francisco se llaman así por carecer de habilitación legal para funcionar, aunque en la práctica resuelven problemas de transporte. Pero cuando un conductor atropella y mata a alguien, como pasó en el 2000 con un niño que salía de su escuela, simplemente se va y desaparece sin dejar huella.

Al llegar desde la ruta, San Francisco es un conglomerado de calles de nombre insólito, o mejor dicho ni siquiera nombre sino números ¡de cuatro cifras! Nadie acepta seriamente vivir en la calle “1427” y (como en Macondo, donde el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombre y se señalaban con el dedo) se habla de “atrás de tal portón o frente a tal árbol”. La extraña toponimia se debe a la confusión que generaba la repetición de los nombres de los mismos próceres en las decenas de barrios surgidos con los loteos salvajes que acompañaron la crecida demográfica. Por eso se optó por numerar, aunque tampoco sobraban números y por eso las 4 cifras…

Todo es precario, que no sutil. Las calles no tienen cordones, son de tierra. Las casas no tienen más de una planta y rara vez están revocadas. Pero San Francisco no es una villa miseria (la versión argentina de la favela brasileña o las poblaciones chilenas), algo que se ocupan de recalcar los vecinos: hay calles, manzanas, lotes. Algunas casas son ocupadas ilegalmente, otras tienen títulos legales. Y entre los escasos orgullos locales está el arbolado y el contacto con la naturaleza. El barrio limita con las quintas de los japoneses y portugueses, que proveen algún alimento sustraído o algún empleo circunstancial, mal pago.

De cada lado de la ruta hay una escuela primaria. Del lado oeste hay un centro de infantes (entre jardín de infantes, parvulario, guardería y comedor infantil) manejado por dos vecinas ligadas al Intendente (dos punteras, caudillas barriales cuyo “privilegio” es una bolsa más de comida o el manejo de una “caja chica”). Del lado este, un centro de salud oficial y un galpón de materiales de un plan de viviendas (el “Protierra”), que en la práctica funciona como salón comunitario. Una iglesia católica, una iglesia evangélica. Todos desconfían entre sí y critican la acción de los otros, todos son reservados en la información que le dan a Sárraga. Pero, mal que mal, componen una red solidaria, todo lo clientelizada y politizada que se quiera, que enfrenta la extrema pobreza y los problemas sociales y familiares. Ayudan también los vecinos más instalados: Pancho Calero y su quiosco “polirubro”, con el que llega a un ingreso interesante, muy por encima de la media barrial; el parrillero Villagra, que organiza campeonatos de fútbol para vender “choripanes”; el gomero Maciel, que hace 30 años juntó firmas para pedir la luz y en la Municipalidad le dijeron que para eso había que ponerle un nombre al barrio. Como es devoto de San Francisco de Asís, eligió ese santo. Maciel ignora el raro privilegio del que gozó al poder establecer el nombre del lugar en el que vive.

En San Francisco abundan las variantes del infierno. Están las violaciones de niñas sodomizadas por sus circunstanciales padrastros, o embarazadas por un primo a los 12 años. Está la Junta, pandilla de gamberros que sin futuro ni presente se junta a pedir una moneda o provocar a mujeres y gente que pasa sola, a pasar el tiempo hasta que aparece la oportunidad de robar o traficar. Y los chicos que van a comprar papel brillante al quiosco para que sus padres o hermanos armen los sobrecitos con cocaína de mala calidad. O el trabajo de los chicos y los inmigrantes ilegales en las quintas, por un peso por día: un trabajo ni siquiera esclavo, porque al esclavo se lo alimenta. O los funcionarios que revenden varias veces el mismo terreno, con papelitos sellados que luego ocasionan las peleas entre pobres. El infierno más sutil, sin embargo, el más extendido, es esa sensación de que con poco se podría salir adelante, pero que ese poco (el gas natural, el asfalto, el ruberoid para que no entre el frío a la Casilla, el pequeño negocio familiar para aumentar los ingresos, la universidad para al menos uno de los hijos) es inaccesible.

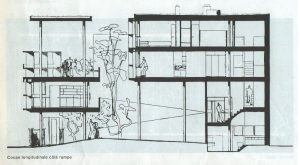

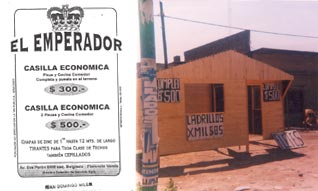

La señal de ocupación de un terreno, legal o no, es la Casilla. Una construcción precaria, que en algunos casos se compra prefabricada y en otros se arma con chapas de cinc o cartón y madera de encofrado. En el mejor de los casos lleva una aislación de ruberoid, papel asfáltico que impide el paso de la lluvia y el viento. Pero siempre implica la voluntad de habitar, el primer paso al que luego sucederá la construcción eterna de una casa “de material”, es decir de ladrillos y cemento. Lo dicen quienes conocen bien estas urbanizaciones informales: los pobres primero habitan, después construyen y luego legalizan su posesión, exactamente lo contrario de lo que hace la sociedad formal… La ayuda de un cuñado o un hermano, los materiales que sobran de una obra en construcción, una ventana rescatada de una demolición, todo sirve para construir. Los materiales se agrupan alrededor o dentro de las casillas, así se los protege contra robos, y de paso se aíslan mejor las delgadas paredes.

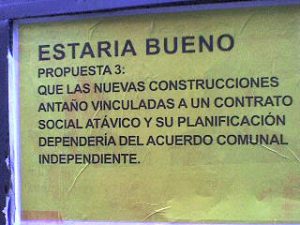

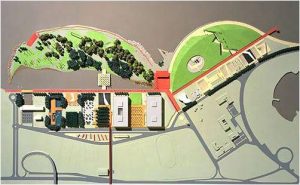

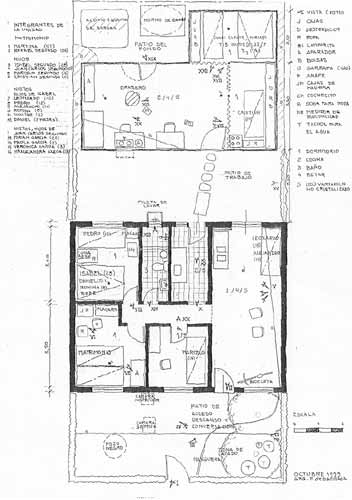

Sárraga describe (con espanto y admiración a la vez) las estrategias de los pobres para habitar. Nada es fijo, ni siquiera el lugar donde duermen las personas. Hoy se duerme en una cama, al tiempo en otra, siempre compartiendo un mismo lecho entre varios hermanos o entre padres e hijos. No existe el ritual de la sala de estar: en varios de los chalets del Protierra provistos por la gobernación, el living es un lugar de guardado o de tendido de ropa donde además duermen varios de los hijos. Las cocinas formales no se usan para cocinar, los baños no tienen descarga por depósito, sino que se usan tachos. Todo es abierto y flexible, por necesidad, no porque hayan leído al Archigram ni porque les vayan los lofts… Sárraga propone que se construyan carcazas bien aisladas del frío, el calor y la lluvia, y que la gente se maneje adentro como le convenga (como proponía el holandés Habraken en sus Supports). No tiene sentido hacer placards con interiores refinados, porque la gente guarda la ropa en cajas a la manera de las gangas (negocios de ofertas) en las estaciones de tren. Sárraga propone que en cambio se entreguen mejores muebles de cocina, otro déficit ostensible.

En San Francisco las casas no empiezan ni terminan con las familias. La hija de un matrimonio puede vivir en una casa vecina, o en la otra manzana. Cuando se termina la casa “de material”, sólida, la Casilla no se demuele: queda para algún hijo que se casó, o para un primo que se separó, o en algún caso se desarma y se vuelve a armar a la vuelta. En un terreno del Protierra pueden vivir 16 personas, entre el chalet y la Casilla. Lo doméstico se extiende al barrio, y a su vez el barrio y sus instituciones penetran en lo doméstico, en una insospechada dimensión urbana del habitar individual y familiar.

Sárraga declara sentirse un “cronista de guerra” en el transcurso de su investigación. Como una lógica derivación de la tarea realizada, decide proponer un programa muy acotado y sensato a la Municipalidad (un taller de reparación de viviendas existentes), pero no tiene respuesta. Sin embargo, su trabajo resulta de gran utilidad para la comprensión de esa gigantesca incógnita que es el conurbano bonaerense (carne de todos los lugares comunes, de todos los prejuicios y de todos los sobreentendidos). El enfoque antropológico de Sárraga es una forma posible de conocer mejor la realidad de esta periferia metropolitana, sus conformaciones territoriales y sus modos de habitar. Hay otras (muchas) tareas por encarar. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la población de un lugar como San Francisco y la de las villas miseria (más urbanas, con mejor posición aunque peor sitio, en palabras de Milton Santos)? ¿La particularidad de las formas de habitar es un rasgo cultural o es un producto de las condiciones de escasez extrema, que desaparecería con el ascenso social? ¿Cómo articular la investigación del campo de las ciencias sociales con el saber disciplinario de la arquitectura y el urbanismo, y ambos con la producción concreta del hábitat popular? El trabajo de Sárraga demuestra que hay recursos profesionales para encarar estas tareas. Falta movilizarlos, y articularlos con una mejora en la calidad de la política, en todos sus niveles (no solo la municipal). Entre otras cosas, para que San Francisco sea ciudad, y su gente ciudadana.¿Dónde aparece el Estado, sus estructuras nacionales, provinciales, municipales, sindicales? ¿Cuál es la historia que puede vincular a estos actores con la Nación Argentina? ¿Habitan la Nación, realmente, personas indocumentadas o con desprotección masiva? ¿Cómo quedarán marcados en su vida los hijos de los abusos, manoseos y violaciones? ¿Cómo queda marcado el presente de los indocumentados hacinados que -aunque los evitemos- construyen la economía argentina y facilitan precios finales de góndolas en exquisitos supermercados? ¿Qué familias edifican los trabajadores “por tanto”, mandando los chicos a la escuela hasta edad avanzada, valiéndose de una merienda que en muchos casos forma parte indispensable del sostén nutricio? ¿Qué Argentina podemos esperar desde grupos como La Junta, drogados, desprotegidos e ilegales o violentos a la vez?(Ricardo de Sárraga)

MC

Ricardo de Sárraga es arquitecto (egresado FADU-UBA 1988) y doctor en antropología social, orientación urbana (egresado FFyL-UBA 2002). Realiza investigaciones sobre la articulación transdisciplinar en arquitectura, antropología y urbanismo, tomando como campo empírico a zonas urbanas con infraestructura deficiente y áreas en emergencia habitacional. Es miembro de ls Red ULACAV (Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda Social) y docente en grado y posgrado. Su labor actual es la Beca Posdoctoral CONICET (con la dirección de M. Lacarrieu y codirección de D. Kullock).Su sede de trabajo es el CIHaM (Centro de Investigaciones en Hábitat y Municipio) de la FADU-UBA.

Su tesis doctoral “Grupos y prácticas sociales en el ámbito doméstico de la periferia metropolitana – El caso del poblado de San Francisco en Florencio Varela” fue presentada en el año 2002 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la dirección del Dr. Carlos Herrán y la codirección del Dr. Andrés Piqueras Infante.

Otras miradas sobre la realidad social y urbana de la periferia metropolitana bonaerense, en las notas “Queremos cambiar el escenario, porque la ciudad ya no nos acepta” y “Las 10 boludeces más repetidas sobre los piqueteros y otros personajes, situaciones y escenarios de la crisis argentina” en los números 2 y 15 de café de las ciudades, respectivamente.