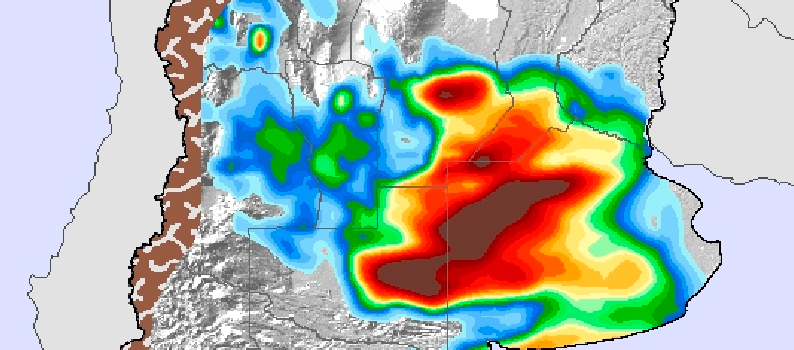

La mejor manera de entrar a Buenos Aires es por la Autopista a La Plata, una tarde en que el sol esté saliendo después de una lluvia y pegue contra los pastizales cerca del río. Hacia el este, por debajo de los nubarrones y del horizonte del río, usted ve el pasto de un color verde muy intenso, tanto por el agua que lo nutre como por la refracción de la luz en esa agua (es muy fuerte el contraste de este verde contra el azul oscuro – violeta de las nubes). Los rayos del sol, en ese atardecer, caen horizontales, con tonos amarillentos y rojizos, generando sombras largas y una particular iluminación sobre los planos verticales, en general algún ranchito ennoblecido por el efecto de la luz. Un privilegio, cosa de un momento, casi irrepetible.

A su izquierda, usted verá las villas miseria y las tosqueras, cada tanto un racimo de edificios altos a lo lejos; en un momento sentirá el olor que viene de las inmundas colinas del vertedero del CEAMSE. Al cruzar el Riachuelo, en cambio, encontrará la vista más escenográfica que pueda imaginarse, con el puente del transbordador, las casuchas de lata, las barcazas. Ha dejado atrás, usted, la refinería de petróleo y en un rato llega a la Recova y el Puerto Madero, y ya está casi en el Centro. Este es el modo mejor de que lo sorprenda la ciudad, aunque usted ya la conozca, quizás porque unos días sin verla desnaturalizan lo inconcebible de su existencia.

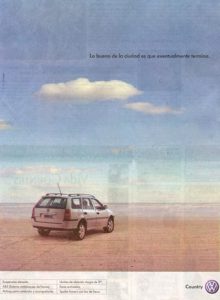

A la inversa, salir de la ciudad por esta autopista, con rumbo a La Plata, es la mejor manera de entender a Buenos Aires como metrópolis.

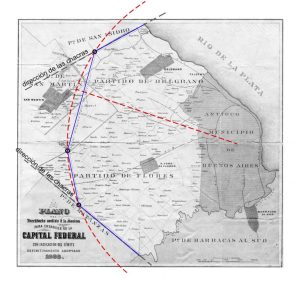

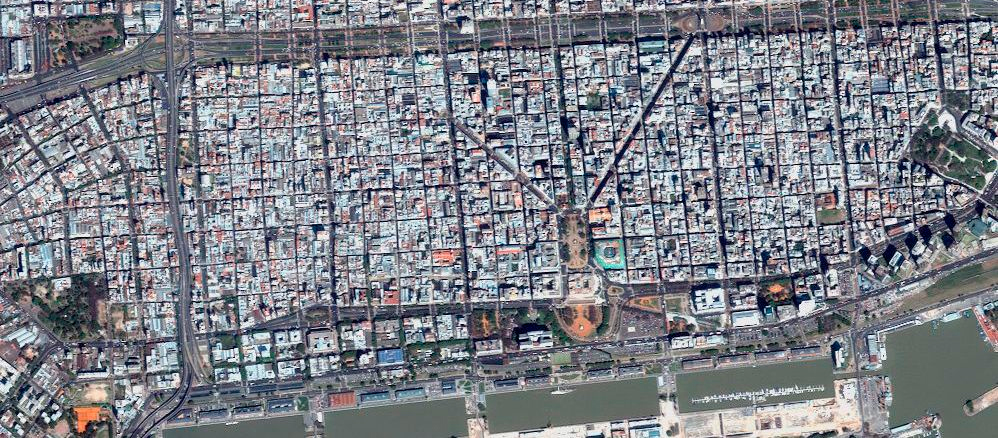

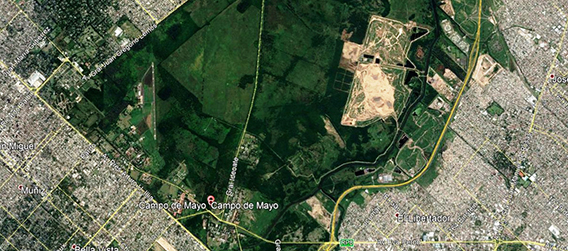

Por avión, aunque usted conozca la ciudad, es difícil que identifique sus partes, si entra por Ezeiza; es más fácil en cambio por el Aeroparque: en ese caso a usted lo guían Campo de Mayo y la Panamericana. En ambos casos es patente la paulatina dispersión, la mezcla de planos brillantes (los ranchos con techo de cinc) con los rojos y celestes de los techos de teja y las piscinas, en los barrios privados. Al bajar del avión y encarar la autopista Ricchieri, usted toma conciencia de la llanura, de la anodina extensión sin calidad. Las gradaciones son suaves, en un momento dado está en el corazón de la ciudad, sin ceremonia, sin entrada evidente (esa que en cambio sentía al cruzar el Riachuelo).

Las autopista del Oeste y del Norte son similares entre si, y a su vez distintas a la Ricchieri y a la de La Plata. Usted va rutinariamente de lo disperso a lo denso, entre cartelones y telos (como llaman los nativos a los hoteles “del amor”). Si viene en ómnibus, y llega a Retiro, no olvide mirar el fondo de los rascacielos y rascacielitos sobre el “zócalo” de la Terminal.

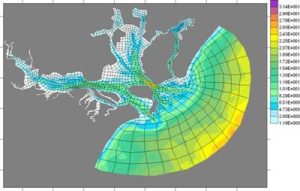

La llegada en barco ya no es lo que era, salvo que venga usted (¡corbusierano irremediable!) en crucero. Por el Buquebús desde Montevideo o Colonia verá una cintita de edificios y de repente estará bordeando el puerto. Puede probar a venir desde Carmelo o desde Nueva Palmira, cruzando el Río Uruguay y el Delta del Paraná. Las islas lo van rodeando como fauces, es la llegada más sexuada de todas, la más morosa y dilatada, la más engañosa, porque al ver la cintita hacia el sur en realidad usted cree que se aleja. En Tigre lo espera el tren y atravesando el suburbio cordial llega al Centro como un inmigrante de provincias de hace algunas décadas.

Al respecto, todavía es posible llegar en tren desde fuera de la metrópolis: desde Rosario, desde Tucumán, por las fantásticas bóvedas de Retiro; por las más caóticas de Constitución si llega desde Mar del Plata. Usted se irá metiendo en la ciudad sin estar en ella, verá las manzanas despanzurradas, el lado triste. En la estación, la ciudad se venga de su voyeurismo y lo recibe indiferente. Al menos, en Retiro usted tiene la compensación de la vista urbana más hermosa de Buenos Aires: la barranca de la plaza San Martín y el edificio Kavanagh (ahora se agrega otra vista, curiosa y algo circunstancial: el edificio del Bank Boston de Cesar Pelli asomando entre las tetas de Retiro, cuando el tren está cruzando bajo la Autopista Illía).

No he hablado de entrar por los otros puentes del Riachuelo o cruzando la General Paz, porque cuando usted atraviesa Puente Alsina o encara la Avenida Mitre, ya viene de Buenos Aires. La inversa no es válida: al llegar a los primeros ranchitos dispersos, en la extrema periferia, aun no ha entrado usted a ningún lado.

La entrada puede durar años, yo por ejemplo tardé 12 años en llegar desde el pedemonte mendocino a Luján, que entonces creía que era Buenos Aires y ahora casi lo es. Usted puede dedicar su vida entera a entrar a Buenos Aires. Puede volver a entrar otras decenas de veces y, tanto si lo intenta con esmero como si se descuida un poco, volver a hacerlo por primera vez.

Salir es más complejo, hablaremos de ello en otra ocasión.

MLT

Sobre la vuelta a Buenos Aires, ver las notas “La transformación del espacio representativo“, de Adriana Ciocoletto, y “Mi Buenos Aires querido… (cuando yo te vuelvo a ver)“, de Mariela Iglesias, en el número 9 de café de las ciudades.

Anexo

Sobre la entrada a las ciudades, o su dificultad, dos Ciudades Invisibles de Italo Calvino:

Las ciudades y los ojos: Moriana

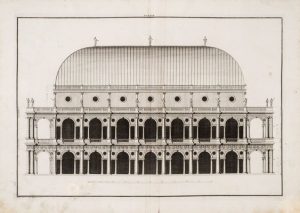

Vadeado el río, traspuesto el paso, el hombre encuentra enfrente, de pronto, la ciudad de Moriana, con las puertas de alabastro transparentes a la luz del sol, las columnas de coral que sostienen los frontones con incrustaciones de piedra serpentina, las villas todas de vidrio como acuarios donde nadan las sombras de las bailarinas de escamas plateadas bajo las arañas de luces en forma de medusa. Si no es su primer viaje el hombre sabe ya que las ciudades como esta tienen un reverso: basta recorrer un semicírculo y será visible la faz oculta de Moriana, una extensión de metal oxidado, tela de costal, ejes erizados de clavos, caños negros de hollín, montones de latas, muros ciegos con inscripciones desteñidas, asientos de sillas desfondadas, cuerdas buenas solo para colgarse de una viga podrida.

De parte a parte parece que la ciudad continuara en perspectiva multiplicando su repertorio de imágenes: en cambio no tiene espesor, consiste solo en un anverso y un reverso, como una hoja de papel, con una figura de este lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse.

Las ciudades continuas: Pentesilea

Para hablarte de Pentesilea tendría que empezar por describiste la entrada en la ciudad. Tu imaginas, claro, que ves alzarse de la llanura polvorienta un cerco de murallas, que te aproximas paso a paso a la puerta, vigilada por aduaneros que echan miradas desconfiadas y torcidas a tus bártulos. Hasta que no has llegado estás afuera; pasas debajo de una arquivolta y te encuentras dentro de la ciudad; su espesor compacto te circunda; tallado en su piedra hay un dibujo que se te revelaría si sigues su trazado todo en espigas.

Si crees esto, te equivocas: en Pentesilea es distinto. Hace horas que avanzas y no ves claro si estas ya en medio de la ciudad o todavía afuera.

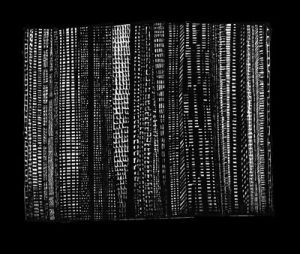

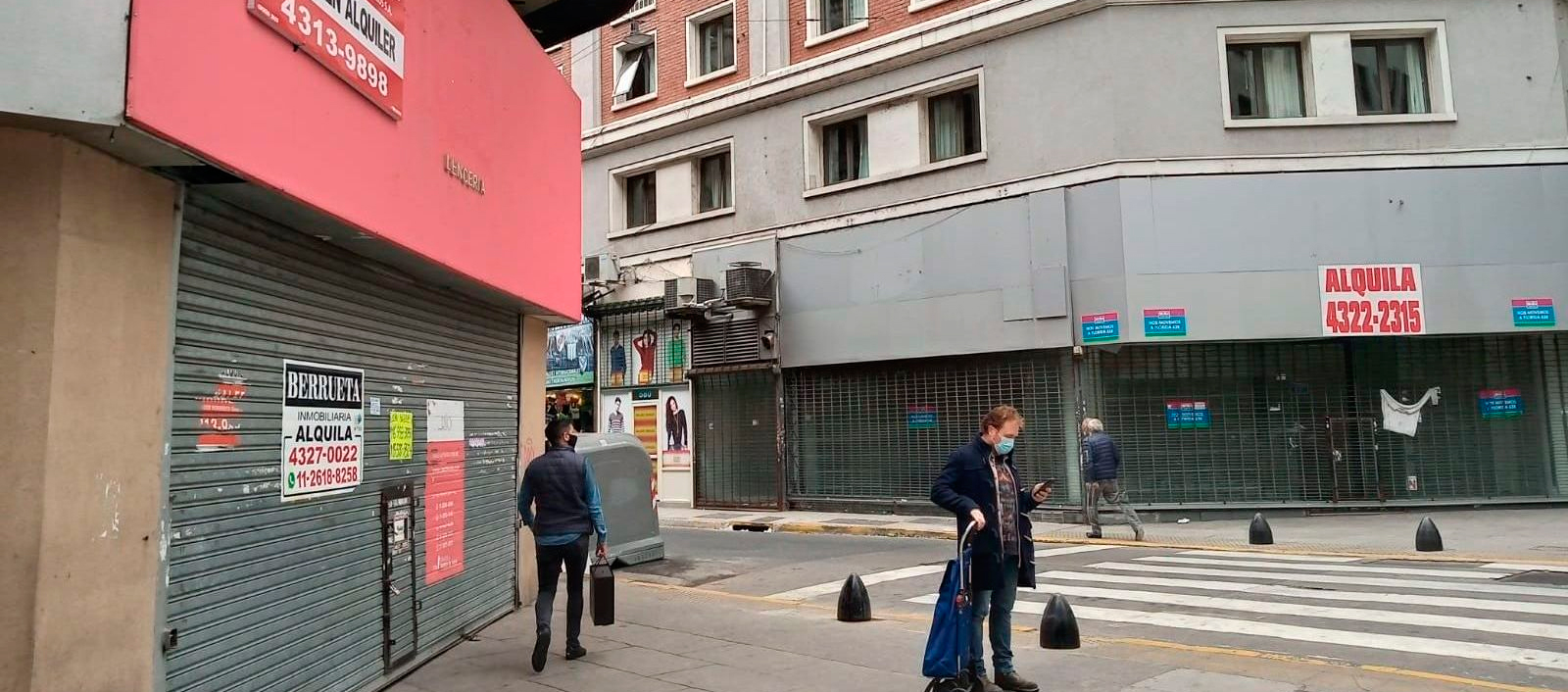

Como un lago de orillas bajas que se pierde en aguazales, así Pentesilea se expande durante millas en torno a una sopa de ciudad diluida en la llanura: conventillos pálidos que se dan la espalda en prados híspidos, entre empalizadas de tablas y techos de zinc. Cada tanto en los bordes del camino un espesarse de construcciones de magras fachadas, altas altas o bajas bajas como un peine desdentado, parece indicar que de allí en adelante las mallas de la ciudad se estrechan. En cambio prosigues y encuentras otros terrenos baldíos, después un suburbio oxidado de oficinas y depósitos, un cementerio, una feria con sus carruseles, un matadero, te alejas por una calle de tiendas macilentas que se pierde entre manchones de campo despeluzado.

Las gentes que uno encuentra, si les preguntas: -¿Para Pentesilea?, hacen un gesto circular que no sabes si quiere decir: “Aquí”, o bien: “Más allá”, o “Doblando”, o si no: “Del lado opuesto”.

-La ciudad- insistes en preguntar. -Nosotros venimos a trabajar aquí por las mañanas- te responden algunos, y otros-: Nosotros volvemos aquí a dormir.

-¿Pero la ciudad donde se vive? -preguntas.-Ha de ser- dicen por allí- y algunos alzan el brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos, en el horizonte, mientras otros indican a tus espaldas el espectro de otras cúspides.

-¿Entonces la he pasado sin darme cuenta?

-No, prueba a seguir adelante.

Así continuas, pasando de una periferia a otra, y llega la hora de marcharse de Pentesilea. Preguntas por la calle para salir de la ciudad, recorres el desgranarse de los suburbios desparramados como un pigmento lechoso; llega la noche; se iluminan las ventanas ya mis escasas ya mis numerosas.

Si escondida en alguna bolsa o arruga de este mellado distrito existe una Pentesilea reconocible y recordable para quien haya estado, o bien si Pentesilea es solo periferia de sí misma y tiene su centro en cualquier lugar, he renunciado a entenderlo. La pregunta que ahora comienza a rodar en tu cabeza es más angustiosa: fuera de Pentesilea existe un fuera? ¿O por más que te alejes de la ciudad no haces sino pasar de un limbo a otro y no consigues salir de ella?