N. de la R.: En estos tres años de café de las ciudades (y en los que vendrán, también) presentamos miradas diversas, heterogéneas y hasta divergentes sobre la ciudad, objeto de nuestra reflexión. La diferencia más evidente (y según lo que nos comentan, la más estimulante) es aquella que se da entre la visión estructural de la ciudad y aquella que la explora en sus intangibles: los estudios técnicos y los estudios culturales, la ciudad como disciplina y como erótica, como “cosa en sí” y como fenómeno. Por eso esta sección que trae “la mirada del flâneur”, la visión del paseante callejero sin prisa y sin prejuicios. No podía pasar más tiempo, entonces, para revisitar al más glorioso de los flâneurs, al padre mismo de la flânerie, al gran poeta maldito Charles Baudelaire (París, 1821-1868). Un homenaje sólo demorado por ser inevitable, y anticipado por cada una de las miradas del flâneur de estos tres años.

- De “Pequeños poemas en prosa (El Spleen de París)”:

Las multitudes

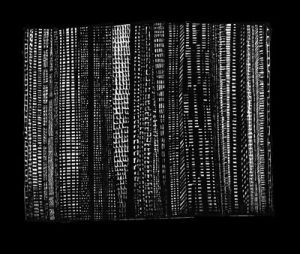

No todos pueden darse el lujo de tomar un baño de multitud; gozar de la muchedumbre es un arte; y sólo puede permitirse una francachela de vitalidad, a expensas del género humano, aquel a quien un hada ha insuflado en su cuna la afición por el disfraz y por la máscara, el odio por su domicilio y la pasión por los viajes.

Multitud, soledad: términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, no sabrá tampoco estar solo dentro de una muchedumbre atareada.

El poeta goza del incomparable privilegio de poder a su antojo ser él mismo o ser otro. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, entra, cuando quiere, en el personaje de los demás. Sólo para él, todo está vacante; y si algunos lugares parecen estarle cerrados, es que a sus ojos no valen la pena de que los visite.

El paseante solitario y pensativo alcanza una singular embriaguez con esta universal comunión. El que se desposa fácilmente con la turba conoce goces febriles de que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, encerrado como un molusco. El poeta adopta como suyas todas las profesiones, todas las dichas y todas las miserias que las circunstancias le presentan.

Lo que los hombres llaman amor es muy pequeño, muy restringido y muy débil, comparado con esa inefable orgía, con esa santa prostitución del alma que se da por entero, poesía y caridad, al imprevisto que aparece, al desconocido que pasa.

Es bueno enseñar a veces a los felices de este mundo, aunque no sea más que para humillar por un instante su necio orgullo, que hay dichas superiores a las suyas, más hondas y más refinadas. Los fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los sacerdotes misioneros desterrados en el fin del mundo, conocen algo, sin duda, de esas misteriosas embriagueces. Y en el seno de la vasta familia que les constituyó su genio, han de reírse de vez en cuando de quienes los compadecen por su destino, tan agitado, y por su tan casta vida.

El Puerto

Un puerto es un lugar encantador para el alma fatigada de luchar por la vida. La amplitud del cielo, la arquitectura movible de las nubes, las coloraciones cambiantes del mar, el centelleo de los faros, son un prisma maravillosamente apropiado para distraer los ojos, sin cansarlos jamás. Las formas esbeltas de los navíos, de complicado aparejo, a los que el oleaje imprime oscilaciones armoniosas, sirven para mantener en el alma la afición al ritmo y a la belleza. Y además, y sobre todo, para el que no tiene ya ni curiosidad ni ambición, hay una especie de placer misterioso y aristocrático en contemplar, tendido en un mirador o acodado en el muelle, toda esa agitación de los que parten y de los que regresan, de los que tienen aún fuerzas para querer, deseos de enriquecerse o de viajar.

El extranjero

– ¿A quién quieres más, enigmático? Dime: ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano?

– No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano.

– ¿A tus amigos?

– Utiliza usted una palabra cuyo sentido desconozco hasta ahora.

– ¿A tu patria?

– Ignoro en qué latitud se encuentra.

– ¿A la belleza?

– La amaría con gusto, diosa e inmortal.

– ¿Al oro?

– Lo odio como usted odia a Dios.

– ¿Pues qué amas entonces, raro extranjero?

– Amo las nubes… las nubes que pasan… allá arriba… allá arriba, ¡las maravillosas nubes!

El perro y el frasco

“Perrito mono, perrito bueno, perrito mío, ven aquí y aspira este excelente perfume que he comprado en la mejor perfumería de la ciudad”.

Y el perro, moviendo el rabo, lo que, según tengo entendido, en estos pobres seres equivale a la risa y a la sonrisa, se acerca y pone, curioso, su húmedo hocico sobre el frasco destapado; luego retrocediendo de pronto asustado, empieza a ladrarme a modo de reproche.

– “¡Ay, miserable perro!; si te hubiera ofrecido un paquete de excrementos lo habrías olfateado con deleite y quizás devorado. En eso, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público a quien no hay que ofrecer nunca perfumes delicados que le exasperan, sino basuras cuidadosamente escogidas“.

Embriagaos

Hay que estar siempre ebrio. Nada más; esta es toda la cuestión. Para no sentir el peso horrible del tiempo, que os quiebra la espalda y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin parar.

¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como queráis. Pero embriagaos.

Y si alguna vez, en las escaleras de un palacio, en la verde hierba de una zanja, en la soledad sombría de vuestro cuarto, os despertáis, porque ha disminuido o ha desaparecido vuestra embriaguez, preguntad al viento, a las olas, a las estrellas, a los pájaros, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que gira, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle qué hora es; y el viento, las olas, las estrellas, los pájaros, el reloj, os contestarán: “¡Es la hora de embriagarse!”. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos; embriagaos sin cesar. De vino, de poesía o de virtud, como queráis.

Las ventanas

Quien mira desde fuera a través de una ventana abierta, no ve nunca tantas cosas como el que mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, más tenebroso, más deslumbrante, que una ventana iluminada por una candela. Lo que se puede ver a la luz del sol es siempre menos interesante que lo que se pasa detrás de un cristal. En ese agujero oscuro o luminoso vive la vida, sufre la vida. Más allá de la oleada de tejados, entreveo a una mujer madura, ya con arrugas, pobre, siempre inclinada sobre algo, y que nunca sale a la calle. Con su rostro, con su ropa, con su gesto, con casi nada, he reconstruido la historia de esa mujer, o más bien su leyenda, y a veces me la cuento, llorando, a mí mismo.

Si se hubiera tratado de un hombre viejo y pobre, habría reconstruido la suya con la misma facilidad.

Puede que me digáis: “¿Estás seguro de que es verdad esa leyenda?”. ¿Qué importa lo que pueda ser la realidad que hay fuera de mí, si me ha ayudado a vivir, a sentir que existo y lo que soy?

La sopa y las nubes

Mi amada insensata me estaba poniendo la cena, mientras yo contemplaba por la ventana abierta del comedor las diversas arquitecturas que hace Dios con los gases, las maravillosas construcciones de lo impalpable. Y, en medio de mi contemplación, me decía: “Todas esas fantasmagorías son casi tan bellas como los ojos de la hermosa a quien amo, mi monstruosa insensata de ojos verdes”.

Y de pronto recibí un violento puñetazo en la espalda y oí una voz poco sonora y encantadora, una voz histérica y como enronquecida por el aguardiente, la voz de mi querida y pequeña bienamada, que me decía: “¿Vas a tomarte la sopa de una vez, hijo de tal, traficante de nubes?”.

La habitación desdoblada

Una habitación que parece de sueño, una habitación verdaderamente espiritual, cuya atmósfera estancada está ligeramente teñida de rosa y de azul.

El alma toma en ella un baño de pereza, aromatizado de pesar y de deseo. Es algo crepuscular, azulado y rosáceo; un sueño delicioso durante un eclipse.

Los muebles tienen formas alargadas, postradas, languidecientes. Los muebles parece que sueñan; se diría que están dotados de una vida de sonámbulo, como el vegetal y el animal. Las telas hablan un lenguaje mudo, como las flores, como los cielos, como las puestas de sol. Ninguna abominación artística en las paredes. En relación al puro sueño, a la impresión no analizada, el arte definido, el arte positivo es una blasfemia. Todo tiene aquí la claridad suficiente y la deliciosa oscuridad de la armonía. Un aroma infinitesimal, exquisitamente escogido, al que se mezcla una ligerísima humedad, flota en esta atmósfera, donde el espíritu somnoliento es mecido por sensaciones de cálido invernadero.

Cae copiosa la muselina por las ventanas y por el lecho; se esparce en cascadas de nieve. En ese lecho está tendida la idolatrada, la soberana de los sueños. Pero ¿cómo está aquí? ¿Quién la ha traído? ¿Qué mágico poder la ha instalado en este trono de ensueño y de deleite? ¡Qué importa! ¡Aquí está!; la reconozco.

¡Aquí están esos ojos cuya llama atraviesa el crepúsculo; esos sutiles y terribles espejuelos, devoran la mirada del imprudente que los contempla.

A menudo he estudiado estas estrellas negras que imponen curiosidad y admiración.

¿A qué demonio benévolo le debo el estar así rodeado de misterio, de silencio, de paz y de perfumes? ¡Qué beatitud! Lo que solemos llamar la vida, incluso en expresión más feliz, no tiene nada en común con esta vida suprema que ahora conozco y saboreo minuto a minuto, segundo a segundo. ¡No!, ¡ya no hay minutos, ya no hay segundos! El tiempo ha desaparecido; quien reina es la eternidad, ¡una eternidad de delicias!

Pero un golpe terrible, pesado, ha resonado en la puerta, y, como en los sueños infernales, me ha parecido recibir un golpe con un pico en el estómago. Y luego ha entrado un espectro. Es un alguacil que viene a torturarme en nombre de la ley; una concubina infame que viene a quejarse de su miseria y a añadir las trivialidades de su vida a los dolores de la mía; o el botones del director de un periódico que me reclama la continuación de un manuscrito.

La habitación paradisíaca, la idolatrada, la soberana de los sueños, la Sílfide, como decía el gran René, toda esa magia ha desaparecido con el golpe brutal que ha dado el espectro. ¡Qué horror! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¡Sí!, este cuchitril, esta morada del tedio eterno no es otra que la mía. Aquí están los muebles estúpidos, polvorientos, desmochados; la chimenea sin fuego ni brasas, sucia de escupitajos; las tristes ventanas donde la lluvia ha trazado surcos en el polvo; los manuscritos tachados o fechas siniestras.

Y ese perfume de otro mundo, del que me embriagaba con una sensibilidad refinada, ha sido sustituido, ¡ay!, por un fétido olor a tabaco mezclado con no sé qué nauseabundo moho. Ahora se respira aquí la ranciedad de la desolación. En este mundo estrecho, aunque tan lleno de hastío, sólo me sonríe un objeto conocido; la botellita de láudano; una amante antigua y terrible; como todas las amantes, ¡ay!, fecunda en caricias y en traiciones.

¡Oh, sí!; ha reaparecido el tiempo; el tiempo reina ahora soberano; y con el horrible viejo ha vuelto todo su demoníaco cortejo de recuerdos, pesares, espasmos, miedos, angustias, pesadillas, cóleras y neurosis.

Os aseguro que ahora los segundos son fuerte y solemnemente acentuados, y cada uno de ellos, al brotar del reloj, dice; “Soy la vida, la insoportable, la implacable vida!”.

Sólo hay un segundo en la vida humana que tiene la misión de anunciar una buena nueva, la buena nueva que provoca en todos un miedo inexplicable.

¡Sí!, reina el tiempo; ha recuperado su brutal dictadura. Y me hostiga, como si fuese un buey, con su doble aguijón –”¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado!”.

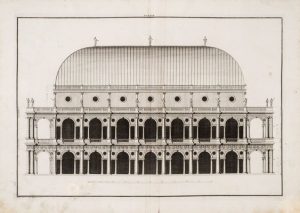

Epílogo

Alegre el corazón, he subido hasta el monte

desde donde se observa la ciudad por entero:

hospital, purgatorio, celda, infierno, prostíbulo;

Donde todo lo atroz como una flor florece.

Tú bien sabes, Satán, patrón de mis angustias,

que no subí allá arriba para llorar en vano.

Mas cual viejo lascivo con una vieja amante,

embriagarme quería de esa enorme ramera

que me rejuvenece con su encanto infernal.

Ya duermas todavía en los lienzos del alba,

pesada, oscura, enferma, o ya te pavonees

con los velos nocturnos bordados de oro fino,

¡te quiero, ciudad infame! Cortesanas,

bandidos, también brindáis placeres

que el profano ordinario no llega a comprender.

- De “Las flores del mal”

XXII – Perfume exótico. (1857)

Cuando, los dos ojos cerrados, en una cálida tarde otoñal,

Yo aspiro el aroma de tu seno ardiente,

Veo deslizarse riberas dichosas

Que deslumbran los rayos de un sol monótono;

Una isla perezosa en que la naturaleza da

Árboles singulares y frutos sabrosos;

Hombres cuyo cuerpo es delgado y vigoroso

Y mujeres cuya mirada por su franqueza sorprende.

Guiado por tu perfume hacia deleitosos climas,

Yo diviso un puerto lleno de velas y mástiles

Todavía fatigados por la onda marina,

Mientras el perfume de los verdes tamarindos,

Que circula en el aire y satura mi olfato,

Se mezcla en mi alma con el canto de los marineros.

LXXV – Spleen (I). (1857)

Pluvioso, irritado contra la ciudad entera,

De su urna, en grandes oleadas vierte un frío tenebroso

Sobre los pálidos habitantes del vecino cementerio

Y la mortandad sobre los arrabales brumosos.

Mi gato sobre el ladrillo buscando una litera

Agita sin reposo su cuerpo flaco y sarnoso;

El alma de un viejo poeta vaga en la gotera

Con la triste voz de un fantasma friolento.

El bordón se lamenta, y el leño ahumado

Acompaña en falsete al péndulo acatarrado,

Mientras que en un mazo de naipes lleno de sucios olores,

Herencia fatal de una vieja hidrópica,

El hermoso valet de coeur y la dama de pique

Charlan siniestramente de sus amores difuntos.

Cuadros Parisinos:

LXXXVII – El Sol. (1861)

A lo largo del viejo faubourg, donde penden en las casuchas

Las persianas, abrigo de secretas lujurias,

Cuando el sol cruel cae con trazos redoblados

Sobre la ciudad y los campos, sobre los techos y los trigales,

Yo acudo a ejercitarme solo en mi fantástica esgrima,

Husmeando en todos los rincones las sorpresas de la rima.

Tropezando sobre las palabras como sobre los adoquines.

Chocando a veces con versos hace tiempo soñados.

Este padre nutricio, enemigo de las clorosis,

Despierta en los campos los versos como las rosas;

Hace evaporarse las preocupaciones hacia el cielo,

Y colma los cerebros y las colmenas de miel.

Es él quien rejuvenece a los que empuñan muletas

Y los torna alegres y dulces como muchachas jóvenes,

Y ordena a los sembrados crecer y madurar

¡En el corazón inmortal que siempre quiere florecer! Cuando, igual que un poeta, desciende en las ciudades, Ennoblece el destino de las cosas más viles, Introduciéndose cual rey, sin ruido y sin lacayos,

En todos los hospitales y en todos los palacios.

LXXXIX – El cisne. (1860)

A Víctor Hugo.

I

¡Andrómaca, pienso en ti! Este riacho,

Pobre y triste espejo donde antaño resplandeció

La inmensa majestad de vuestros dolores de viuda,

Este Simoïs mentiroso que con vuestras lágrimas crece,

Ha fecundado de pronto mi memoria fértil,

Cuando yo atravesaba el nuevo Carrousel.

El viejo París terminó (la forma de una ciudad

Cambia más rápido, ¡ah!, que el corazón de un mortal);

Yo no veo sino con el espíritu todo este caserío,

Este montón de capiteles esbozados y los fustes,

Las hierbas, los grandes bloques verdecidos por el agua de las charcas,

Y brillando en las ventanas, el bric-a-bras confuso.

Allí se mostraba antaño una casa de fieras;

Allá yo vi, una mañana, en la hora en que bajo los cielos

Fríos y claros el Trabajo se despierta, en que la basura

Empuja un sombrío huracán en el aire silencioso,

Un cisne que se había evadido de su jaula,

Y, con sus patas palmípedas frotando el empedrado seco,

Sobre el suelo’ áspero arrastraba su blanco plumaje.

Cerca de un arroyo sin agua la bestia abriendo el pico

Bañaba nerviosamente sus alas en el polvo,

Y decía, el corazón lleno de su bello lago natal:

“Agua, ¿Cuándo lloverás? ¿Cuándo tronarás, rayo?”

Yo veo este desdichado, mito extraño y fatal,

Hacia el cielo algunas veces, como el hombre de Ovidio,

Hacia el cielo irónico y cruelmente azul,

Sobre su cuello convulsivo tender su cabeza ávida,

¡Como si dirigiera reproches a Dios!

II

¡París cambia! ¡pero, nada en mi melancolía

Se ha movido! palacios nuevos, andamiajes, bloques,

Viejos arrabales, todo para mí vuélvese alegoría,

Y mis caros recuerdos son más pesados que rocas.

También ante este Louvre una imagen me oprime:

Y pienso en mi gran cisne, con sus gestos locos,

Como los exiliados, ridículo y sublime,

¡Y roído por un deseo sin tregua! y luego en vos,

Andrómaca, de los brazos de un gran esposo caída,

Vil rebaño, bajo la mano del soberbio Pirro,

Cabe una tumba vacía en éxtasis doblegado;

Viuda de Héctor, ¡ah! ¡y mujer de Heleno!

Yo pienso en la negra, enflaquecida y tísica,

Chapaleando en el lodo, y buscando, la mirada huraña,

Los cocoteros ausentes del África soberbia

Detrás de la muralla inmensa de neblina;

En cualquiera que ha perdido lo que no se encuentra

¡Jamás, jamás! ¡en los que beben lágrimas!

¡Y maman del Dolor cual de una buena loba!

¡En los flacos huérfanos secándose cual flores!

También en la selva donde mi espíritu se exilia

¡Un viejo Recuerdo resuena con la plenitud del cuerno!

Pienso en los marineros olvidados en una isla,

¡En los cautivos, en los vencidos!… ¡y en muchos otros todavía!

XC – Los siete ancianos. (1859)

A Víctor Hugo

Hormigueante ciudad, llena de sueños,

Donde el espectro en pleno Día agarra al transeúnte!

Los misterios rezuman por todas partes como las savias

En los canales estrechos del coloso poderoso.

Una mañana, mientras que en la triste calle

Las casas, cuya altura prolonga la bruma,

Simulaban los dos muelles de un río crecido,

Y que, decoración semejante al alma del actor,

Una niebla sucia y amarilla inundaba tanto el espacio,

Yo seguía, atesando mis nervios cual un héroe

Y discutiendo con mi alma ya cansada,

El faubourg sacudido por las pesadas carretas.

De pronto, un anciano cuyos guiñapos amarillos

Imitaban el color de este cielo lluvioso,

Y de los que el aspecto había hecho llover las limosnas,

Sin la maldad que lucía en sus ojos,

Se me apareció. Se hubiera dicho su pupila empapada

En la hiel; su mirada agudizando la escarcha,

Y su barba de largas guedejas, afilada como una espada,

Se proyectaba, parecida a la de Judas.

No estaba encorvado, sino quebrado, su espinazo

Hacía con su pierna imperfecto ángulo recto,

Si bien su bastón, completando su estampa,

Le imprimía el talante y el paso torpe

De un cuadrúpedo enfermo o de un brasero de tres patas.

En la nieve y el barro avanzaba atascándose,

Cual si aplastara muertos bajo sus chanclos,

Hostil al universo más bien que indiferente.

Su semejante le seguía: barbas, ojos, dorso, bastón, guiñapos,

Ningún rasgo distinguía, del mismo infierno llegado,

Este jumento centenario, y estos espectros barrocos

Marchaban con el mismo peso hacia un final desconocido.

¿A qué complot infame estaba yo expuesto,

O qué perverso azar así me humillaba?

¡Porque yo conté siete veces, de minuto en minuto,

Este siniestro anciano que se multiplicaba!

Que aquel que se burla de mi inquietud,

Y que no se ha sentido alcanzado por un estremecimiento fraternal,

Si bien que, pese a tanta decrepitud,

¡Estos siete monstruos horribles tenían el aire eterno!

¿Hubiera yo, sin morir, contemplado el octavo,

Sosías inexorable, irónico y fatal,

Asqueante Fénix, hijo y padre de sí-mismo?

—Mas volví las espaldas al cortejo infernal.

¡Exasperado como un ebrio que viera doble,

Retorné, cerré mi puerta, espantado,

Enfermo y pasmado, el espíritu afiebrado y turbado,

Herido por el misterio y por el absurdo!

Vanamente mi razón quería empuñar la barra;

La tempestad jugando derrotaba mis esfuerzos,

¡Y mi alma danzaba, danzaba, vieja gabarra

Sin mástiles, sobre un mar monstruoso y sin riberas!

XCIII – A una transeúnte. (1860)

La calle ensordecedora alrededor mío aullaba.

Alta, delgada, enlutada, dolor majestuoso,

Una mujer pasó, con mano fastuosa

Levantando, balanceando el ruedo y el festón;

Ágil y noble, con su pierna de estatua.

Yo, yo bebí, crispado como un extravagante,

En su pupila, cielo lívido donde germina el huracán,

La dulzura que fascina y el placer que mata.

Un rayo… ¡luego la noche! — Fugitiva beldad

Cuya mirada me ha hecho súbitamente renacer,

¿No te veré más que en la eternidad?

Desde ya, ¡lejos de aquí! ¡Demasiado tarde! ¡Jamás, quizá!

Porque ignoro dónde tú huyes, tú no sabes dónde voy,

¡Oh, tú!, a la que yo hubiera amado, ¡oh, tú que lo supiste!

CIII – El crepúsculo matutino. (1852)

La diana cantaba en los patios de los cuarteles,

Y el viento de la mañana soplaba sobre las linternas.

Era la hora en que el enjambre de los sueños malignos

Tuerce sobre sus almohadas los atezados adolescentes;

Cuando, cual un ojo sangriento que palpita y se menea,

La lámpara en el amanecer es una mancha roja;

Cuando el alma, bajo el peso del cuerpo rudo y pesado,

Imita los combates de la lámpara y del día.

Como un rostro en llanto que las brisas enjugan,

El aire está lleno del escalofrío de las cosas que se fugan,

Y el hombre está fatigado de escribir y la mujer de amar,

Las casas, aquí y allá, comienzan a humear,

Las hembras de placer, el párpado lívido,

Boca abierta, dormían con su sueño estúpido;

Las pordioseras, arrastrando sus senos fláccidos y fríos,]

Soplaban sobre sus tizones y soplaban sobre sus dedos.

Era la hora en que, entre el frío y la roñería

Se agravan los dolores de las mujeres yacientes;

Cual un sollozo cortado por un vómito espumoso

El canto del gallo, a lo lejos, rasgaba el aire brumoso;

Un mar de nieblas bañaba los edificios,

Y los agonizantes en el fondo de los hospicios

Exhalaban su postrer estertor en hipos desiguales.

Los libertinos regresaban, destrozados por sus esfuerzos.

La aurora tiritante, vestida de rosa y verde,

Avanzaba lentamente sobre el Sena desierto,

Y la sombra de París, frotándose los ojos,

Empuñaba sus herramientas, anciano laborioso.

CB

Las versiones de Pequeños poemas en prosa (El Spleen de París) y de Las flores del mal son de elortiba.org. Ver la versión francesa y una traducción en inglés, en piranesia.net.

La traducción de Las flores del mal es de E. M. S. Dañero. Una buena biografía de Charles Baudelaire (incluyendo el odio a su padrastro, el dandysmo sin recursos, Jeanne Duval, su frustrado viaje a la India, etc.) en baudelaire.galeon.com.

Según Walter Benjamin, “es singular en la poesía de Baudelaire que las imágenes de la mujer y de la muerte se compenetren en una tercera, la de París. El París de sus poemas es una ciudad sumergida y más submarina que subterránea. Los elementos ctónicos de la ciudad -su formación topográfica, el viejo y abandonado lecho del Sena- han dejado en él huella. Sin embargo en Baudelaire, en sus “idilios funerarios” con la ciudad es decisivo un substrato social: el moderno. Lo moderno es un acento capital de su poesía. Con el “spleen” hace pedazos el ideal (Spleen et idéal). Pero lo moderno cita siempre la protohistoria. Lo cual sucede por medio de la ambigüedad propia de las circunstancias y los productos de esa época. La ambigüedad es la manifestación alegórica de la dialéctica, la ley de la dialéctica parada. Esta detención es utopía y la imagen dialéctica es, por tanto, una quimera. Es una imagen que expone la mercancía por antonomasia: en cuanto fetiche. Imagen que exponen los pasajes, que son casas a la vez que astros. Imagen que expone la prostituta, que es a la vez vendedora y mercancía“. De Benjamin (seguramente el estudioso más sagaz de Baudelaire) ver Baudelaire o las calles de París, en la revista Contratiempo y El azar en Baudelaire en La Insignia.

Ver la nota Esa región de donde proceden mis sueños, cinco poemas de las Iluminaciones de Rimbaud (otro poeta maldito de París) en el número 21 de café de las ciudades. Y también, La ciudad de la poesía maldita, con las imágenes que esos poemas sugirieron a lectores y lectoras, en el número 22.

Otras formas de la flânerie: la deriva situacionista y el placer de vagabundear, de Roberto Arlt, en los números 7 y 14, respectivamente, de café de las ciudades.

Ver otras miradas del flâneur en el índice de café de las ciudades.

Por ejemplo, la poesía de Gustavo Alvarez Núñez (cantante de Spleen) en el número 1.

Sobre el París del Prefecto Haussmann, ver un análisis político en la página radical killing king abacus.