El interés por la historia sudamericana autoimpuso a W. la obligación de mejorar su spanish. Alcanzó un extraordinario dominio de la lengua castellana, pero las maldades de la homofonía y lo exhaustivo de sus estudios autodidactas lo confundieron en su viaje a Buenos Aires. W. había leído en uno de sus manuales la copla atribuida a Vicente López y Planes, grabada en la base de la Pirámide de Mayo en 1811, en los febriles tiempos del primer aniversario de la Revolución:

Calle Esparta su virtud,

Su Grandeza calle Roma.

¡Silencio! que al orbe asoma

La gran Capital del Sud

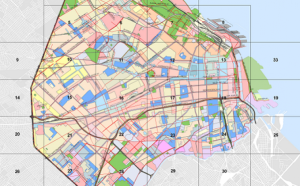

W. no identificó en la doble aparición de la voz “calle” la tercera persona del imperativo de la conjugación del verbo Callar y la entendió en su acepción más frecuente, el sustantivo que la RAE define como “vía de una población que generalmente queda limitada a ambos lados por bloques o filas de edificios”. Becado por cierta fundación, llegó a Ezeiza una noche de abril, compró una guía “de calles y sitios de interés” y se prometió visitar en su primer día de campaña las calles Esparta y Roma, intrigado por las promesas de virtud y grandeza atribuidas a sus vecindades.

Llegó a Ezeiza una noche de abril, compró una guía “de calles y sitios de interés” y se prometió visitar en su primer día de campaña las calles Esparta y Roma, intrigado por las promesas de virtud y grandeza atribuidas a sus vecindades.

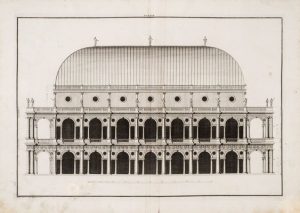

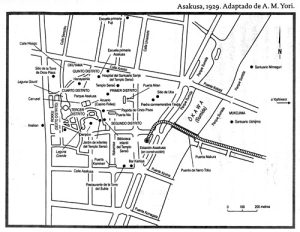

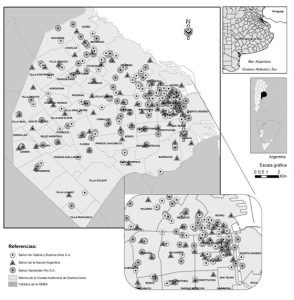

No las encontró en la guía, ni en el mapa general ni en el extenso listado alfabético de calles y avenidas. Ansioso y nada dispuesto a perder más tiempo en el desayunador de su bed & breakfast de Colegiales, salió a la calle y tomó el primer taxi que pasó. El chofer no conocía ni la calle Roma ni la calle Esparta; preguntó a colegas y policías en varias paradas sucesivas y finalmente un portero consideró que quizás estuviera buscando la plaza Roma, frente al Luna Park, muy cerca del nacimiento de la avenida Corrientes (que en la poesía popular es hija, justamente, del Luna Park con el Correo Central). Allí fueron y allí la envergadura de las torres República, Fortabat y La Nación sugirieron a W. la grandeza (edilicia al menos) profetizada por López y Planes. Transitó el generoso lobby diseñado por Cesar Pelli, tomó un café con leche y un sándwich de mortadela en un bar frecuentado por boxeadores y consultó al mozo por aquella calle Esparta que concentraría las virtudes de la ciudad. El mozo adujo ignorancia pero, al traerle un aliviador vaso de jugo de naranja, le comentó a W. que cerca de su barrio, en Balvanera, una cortada que continuaba Agüero hacia el sur llevaba el nombre de Esparza y que quizás la calle hubiera tenido una escritura distinta en aquel lejano 1811 del albor patrio. W. encontró Esparza en su guía y decidió caminar los casi cinco kilómetros que le indicaba la escala gráfica. Tomó Corrientes, descubrió el Obelisco al llegar al tope de la barranca, comió dos porciones de pizza y una cerveza en Las Cuartetas, cruzó el pasaje subterráneo de la 9 de Julio, compró Buenos Aires, del centro a los barrios en una librería de usados, aprovechó un oferta de pañuelos en un local en la esquina de Anchorena, dobló en Boulogne Sur Mer, identificó una casa de citas en Perón, cruzó la vía del Sarmiento por un puente metálico, caminó unas cuadras sin hablar por avenida Rivadavia y llegó a una gasolinera brutalista en Agüero. Al otro lado de Rivadavia no encontró un mundo más antiguo y más firme. Buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio; solo encontró unas pocas casas de fachadas de símil piedra sobrevivientes entre propiedades horizontales de varios pisos con basamentos revestidos en mármol, una o dos pizzerías, una panadería y un estacionamiento, entre árboles escuálidos y de hojas amarillentas por el otoño. En la esquina sur, las casas de la manzana de enfrente indicaban un leve giro hacia la derecha; compró un helado para recuperar glucosa, frente a una posada del Ejército de Salvación. Unos metros a la izquierda descubrió la academia de psicología. Ninguna virtud explícita ni evidente (tampoco un antagónico vicio). Encontró un bar repleto de freudianos y lacanianos y pidió un tostado doble, un café y un agua mineral.

Transitó el generoso lobby diseñado por Cesar Pelli, tomó un café con leche y un sándwich de mortadela en un bar frecuentado por boxeadores y consultó al mozo por aquella calle Esparta que concentraría las virtudes de la ciudad.

“Quizás”, se dijo, “la virtud refiera a alguna manzana con iglesias y conventos”, y quizás la entonces calle Esparta de los domínicos o los jesuitas ahora lleve el nombre de un prócer o una batalla. En su guía, la sección Sitios históricos mencionaba una Manzana de las Luces con una iglesia de San Ignacio y un colegio. Terminó su café y salió a buscar la estación Loria del subte, entre el eco de las referencias psicoterapéuticas y un televisor encendido en el que se repetían los resúmenes del fútbol del domingo anterior.

CR

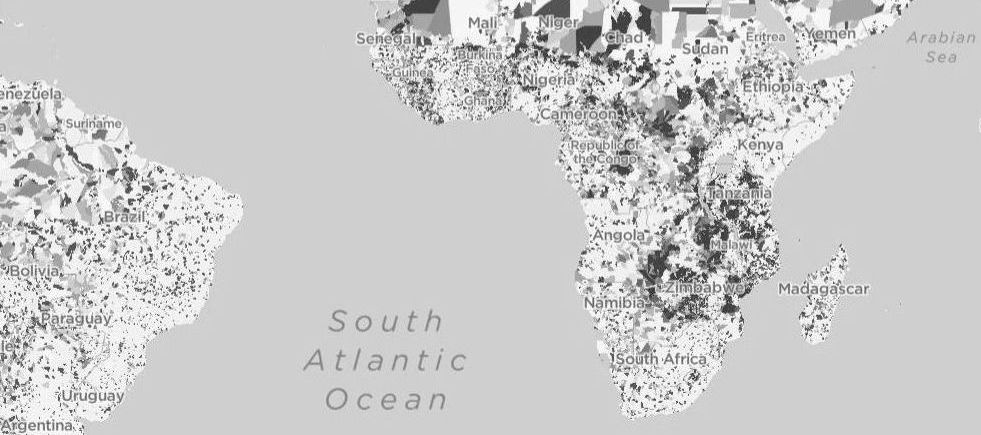

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I), El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.), Turín y la Mole, Elefante Blanco, Sídney, lo mejor de ambos mundos, Clásico y Pompidou (c/Carola Inés Posic), México ´70, Roma, Quevedo y Piranesi, La amistad ferroviaria, Entente Cordiale, La ilusión cartográfica, Geográfica y geométrica, El maceterismo, enfermedad infantil del urbanismo táctico, La pulsión chiquitista y Nuestra ciudad de los 13 minutos y medio. Es uno de los autores de Cien Cafés.

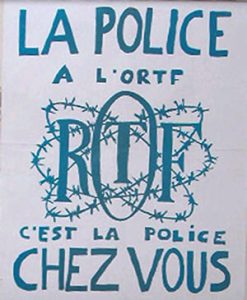

Ver también Situacionistas: la deriva y el placer. El urbanismo contra la sociedad del espectáculo, por Marcelo Corti en nuestro número 7.