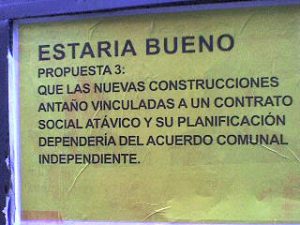

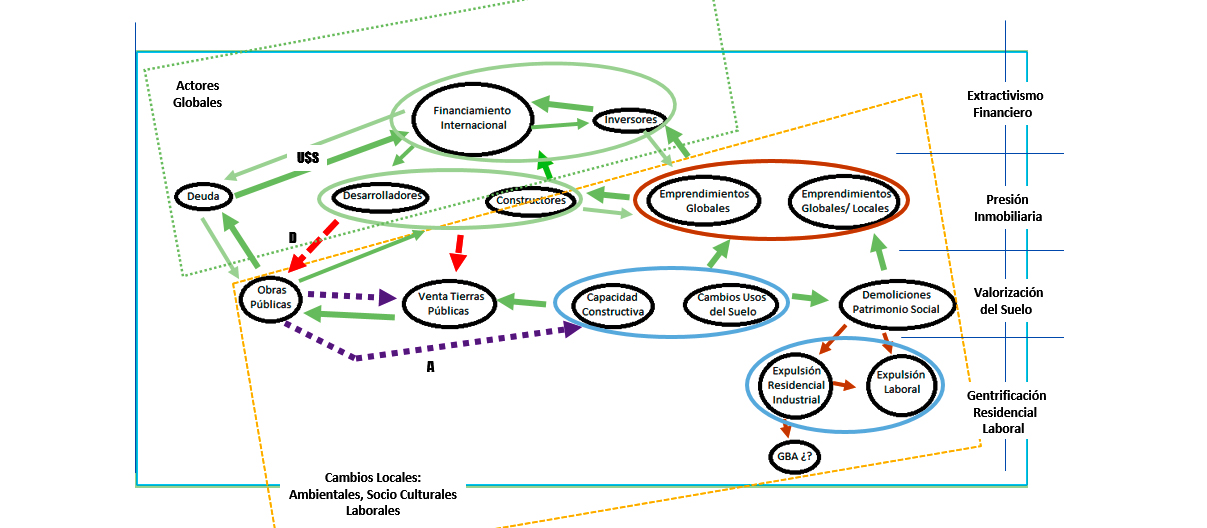

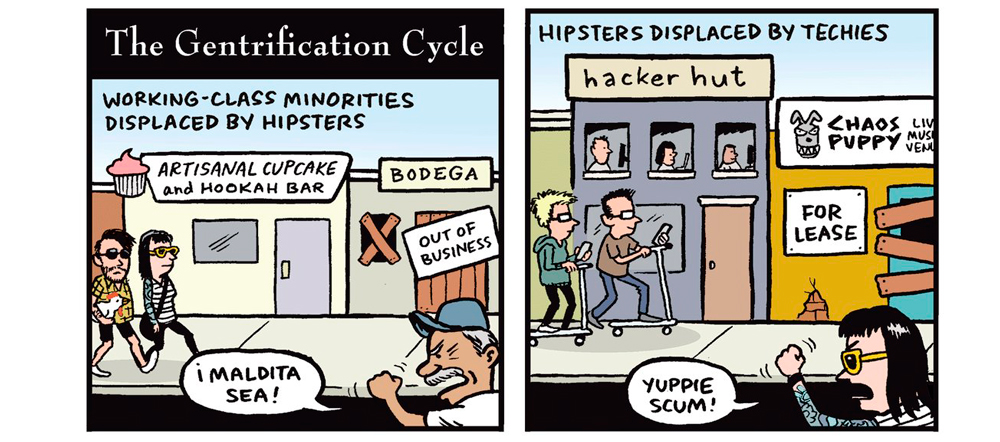

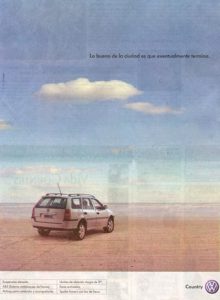

Lo pequeño no es necesariamente hermoso: lo pequeño es pequeño; lindo, feo, banal o ni fu ni fa, ya es otro tema. Mucho sentido común urbanístico se ha construido sobre las ventajas de construir cosas chiquitas, “obras pequeñas que resuelvan los problemas concretos de la gente”. La idea es que los grandes planes reguladores, las grandes obras de infraestructura y los nuevos barrios y ciudades son muy costosas, llevan muchos años y muchas complicaciones y no tienen impactos significativos inmediatos en la vida cotidiana de la gente. Además, son fuente de corrupción. Por supuesto, este discurso se aplica para la obra pública en Latinoamérica. Grandes megaemprendimientos privados en la región o siniestras uto-dis-topías en Asia o en países petroleros quedan exentos de la crítica.

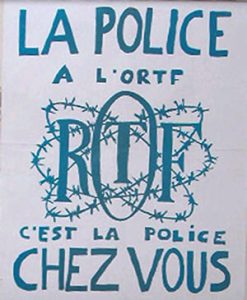

Se huele en esto un cierto espíritu thatcherista. Si la sociedad no existe, porque solo existen los individuos y las familias (la gente), tampoco existe el Estado productor de las condiciones materiales de la urbanidad; existe la gente resolviendo de a poquito sus necesidades urbanas, como botecitos arrastrados por la estela de los grandes paquebotes privados que sí saben operar en grande y un poquito, no demasiado, de facilitación de lo que queda del sector público (preferiblemente local, que es el más cercano a la gente… y el que maneja menos presupuesto).

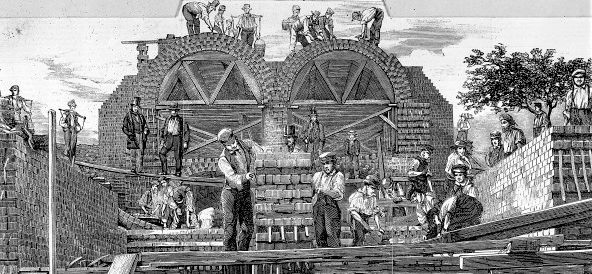

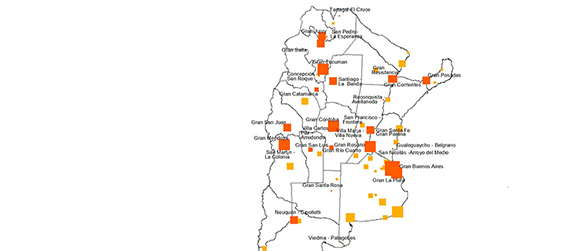

Así, los gobiernos nacionales y estadual-provinciales hacen obras de escala municipal, mientras que los municipales hacen obras de escala vecinal-fomentista, o apoyan con presupuestos participativos o módicos subsidios las modestas iniciativas de la sociedad civil. Grandes corporaciones o agencias nacionales atiborran sus redes sociales con fotos de cortes de cintas en pequeños dispensarios, pequeños centros de integración barrial y pequeños centros educativos. Los programas de vivienda se reducen en cantidad y superficie de las unidades. Abundan las “primeras etapas” predestinadas a devenir obra completa de alguna “Gestión Fulano”.

Este chiquitismo operativo cumple una doble función: por un lado, simula sensibilidad social (¡e incluso ambiental!), adaptación a nuevas agendas centradas “en la gente y no en las grandes obras”. Por otro, disimula los problemas de financiamiento derivados de la desregulación y el retiro del Estado. En este giro conceptual, lo pequeño es tramposo.

CR

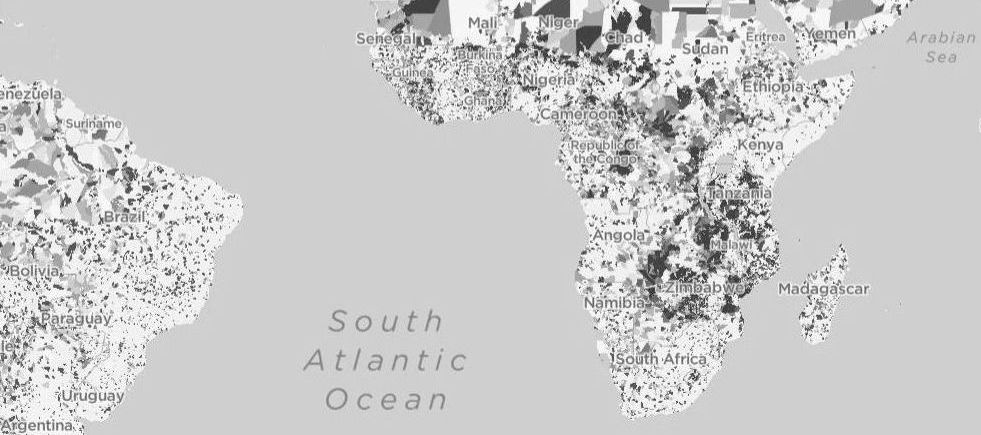

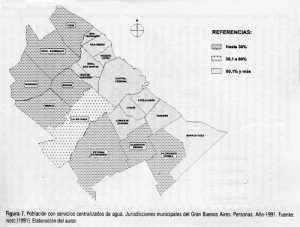

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I), El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.), Turín y la Mole, Elefante Blanco, Sídney, lo mejor de ambos mundos , Clásico y Pompidou (c/Carola Inés Posic), México ´70, Roma, Quevedo y Piranesi, La amistad ferroviaria, Entente Cordiale, La ilusión cartográfica y Geográfica y geométrica. Es uno de los autores de Cien Cafés.

Ver también El maceterismo, enfermedad infantil del urbanismo táctico. Errores urbanos (I), en nuestro número 211.