Visité el Palacio de los reyes de España en el invierno boreal de 2008, poco después de aquel episodio en que Don Juan Carlos le espetará el “¡¿por qué no te callas?!” a Hugo Chávez, en la XVII Cumbre Iberoamericana. Hasta ese entonces sentía por el monarca que abdicó hace unos días un cierto respeto por la digna actitud que se dice que tuvo en ocasión del Tejerazo de 1979 (si bien luego se habló de un doble juego de la Casa respecto a los militares golpistas). Me fastidió un poco escuchar su discurso de fin de año al pueblo español, no tanto por su engolada voz como por ese paternalismo en la forma de dirigirse a sus “súbditos” (palabra ya de por sí chocante). Y, por supuesto, ese roce con Chávez me pareció de mal gusto, considerando que la legitimidad del presidente venezolano estaba dada por el voto popular y la del monarca español por la buena fortuna de un espermatozoide que se adelantó a millones en la darwiniana lucha que se produce al interior de un coito monárquico. Pero como Chávez tampoco era santo de mi devoción, el asunto no llegó a conmoverme.

Unos meses antes, había conocido la verdad sobre un viejo asunto de familia. Resulta ser que mis abuelos maternos habían sido víctimas de una discusión familiar en las montañas de su Asturias natal. La leyenda familiar pretendía que el problema era la incompatibilidad entre la riqueza de los García, la familia de mi abuelo Andrés, y la pobreza de los Fernández, cuna de mi abuela Serafina. Propenso al romanticismo, me gustaba la idea de un amor contrariado por las convenciones sociales y la respuesta de mis abuelos, que se habrían jugado a las Américas recalando en Buenos Aires para engendrar cinco hijos en una casita que pudieron construirse en Vicente López (de paso: como databan allí sus cartas a la familia, las respuestas incluían siempre un amable saludo “al señor Vicente López”).

La realidad, como a veces pasa, fue más prosaica. El problema no fueron los convencionalismos sociales, sino que la familia de Andrés había exigido como dote a la familia de Serafina la entrega de una vaca. Mis bisabuelos maternos hicieron el cálculo de su flujo de fondos y llegaron a la conclusión que el negocio no les convenía. De allí la fuga de los enamorados. Que en realidad ninguno de ellos era rico lo demuestra otra historia familiar: llegadas las hermanas de Andrés a compartir el destino americano, una celebración con abundante comida en la mesa terminó con todos llorando por la desgracia de los que habían quedado y no podrían disfrutar un festín semejante allá en Asturias. Tras el llanto, siguieron comiendo…

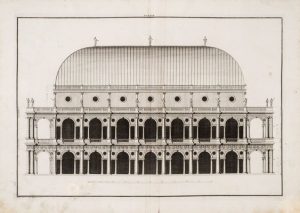

En palacio, apenas visitadas 3 o 4 habitaciones (¡del único ala que estaba abierta a la visita!) me encontré visceralmente indignado con el rey Juan Carlos, que había crecido y vivido en habitaciones como estas, mientras mis abuelos debieron mudarse de continente por no llegar a un acuerdo por una vaca, y sus familias pasaron hambre. ¿Qué derecho tenía ese hombre a hacer callar a nadie? Desde que tengo uso de razón me recuerdo sorprendido porque haya gente que considere razonable ser gobernado (aunque sea en un plano simbólico) por fulanos y fulanas cuyos méritos se limitan a haber tenido tatarabuelos más astutos, crueles o inteligentes que sus contemporáneos. Este razonamiento es lógico e incontestable, pero mi resentimiento visceral a esa riqueza obscena de los Borbones (y los Orange, los Windsor, los emires de Arabia, los emperadores japoneses o cualquiera de esas castas) fue tan fuerte como la lógica, y tan incontestable.

Se me dirá que en muchos países la mayoría del pueblo se siente cómodo y a gusto con sus reyes, princesas y cortesanos, pero eso no justifica que quienes no lo están (como a mí me ocurriría) tengan que soportar la vergüenza de deberle fidelidad a esos personajes, y quizás hasta sostenerlos con sus impuestos. Se me dirá que en algunos países la corona genera una unidad simbólica y una garantía de estabilidad y continuidad estatal que facilita el desarrollo y el progreso económico-social, pero eso parece una confusión de causa y efecto si se considera por ejemplo a Francia, que solucionó el problema de la monarquía a fines del siglo XVIII y es tan o más desarrollado que muchos de sus vecinos monárquicos. Se me dirá que las monarquías han ocasionado algunas ventajas colaterales, como la abundancia de suelo urbano estatal en países como Suecia, por ejemplo, pero eso es una casualidad histórica como tantas otras que no nos impulsan a mantener instituciones absurdas e irrazonables.

En todo caso, lo que me resulta más incomprensible es la admiración que esta aberración histórica despierta aun en nuestros países, y específicamente en el mío. Están por un lado los boludos y boludas que consumen las revistas “Hola” y otras de factura local, para babearse con el lujo y la “elegancia” de estas familias reales y sus incorporaciones “plebeyas” (ayer Grace Kelly o Diana, hoy Máxima, Leticia, las inglesas cuyo nombre no registro…). Pero aún más patéticos resultan los intelectuales, periodistas, políticos y afines que celebran la supuesta sabiduría y sensibilidad de la clase parasitaria europea, quizás como rémora de aquel sentido común conservador que menospreciaba al dirigente elegido por el voto popular y ensalzaba a la autoridad no electa. El mismo Carlos Pagni, quizás el más lúcido periodista de derecha en la Argentina, a menudo ácido e implacable hasta con los dirigentes políticos de su propio sector, redactó en La Nación una semblanza ramplona del monarca renunciante y de su heredero.

Que me perdonen los realistas (de los reyes, no de la realidad) que los son por convicción o por tilinguería, pero es en estas cosas donde toca ser principista (por los principios, no por los príncipes) aunque parezca uno de mala leche cuestionando a señoritos y señoronas aparentemente inofensivos. Y en todo caso, no soy el único, como demuestran las multitudes que han llenado las calles españolas estos días pidiendo un referéndum para someter a la voluntad popular la continuidad de un error histórico. Acompaño su reclamo: ¡Borbones, a elecciones!

MC

Sobre manifestaciones populares en España, ver también en café de las ciudades:

Número 104 | Política de las Ciudades (I)

Carta desde Barcelona: elecciones y campamentos en las plazas | Los Indignados y la construcción colectiva de una acción política | Jordi Borja|

Número 104 | Política de las ciudades (II)

El Estado del Sol | 15 M: la rebelión de los indignados | Fernando Carrión Mena