Suponemos que no es destripe para nadie que los Beatles haya dado su último concierto en vivo en la terraza de su estudio de grabación, pero es posible que algunos puedan preferir esperar a ver el documental dirigido por Peter Jackson para enterarse de algunos aspectos a los que nos referiremos en esta corta nota. Sirva entonces este párrafo de aviso.

Todo hacía suponer que, como efectivamente ocurrió, este sería el último trabajo de los Cuatro y la última ocasión en que podrían tocar en vivo para un número a determinar de seguidores.

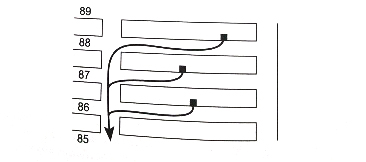

Las alternativas abundaban, pero ninguna era convincente:

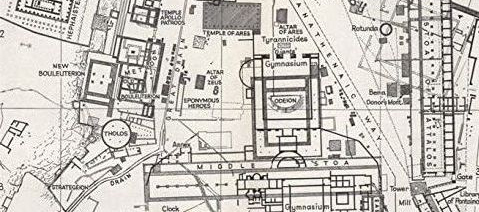

-la más épica o espectacular, un concierto con antorchas en las ruinas del antiguo teatro romano de Sabratha, en Libia, con el agregado optativo de un viaje en barco desde Brighton para los fieles seguidores. Ninguno estaba de acuerdo en hacer ese viaje, de todos modos.

-la propia Brighton, con el problema del frio de enero.

-un crucero en el Queen Elizabeth II.

-las pirámides de Giza…

-el Parlamento británico en Westminster, sin avisar, hasta que la guardia o la policía los echara.

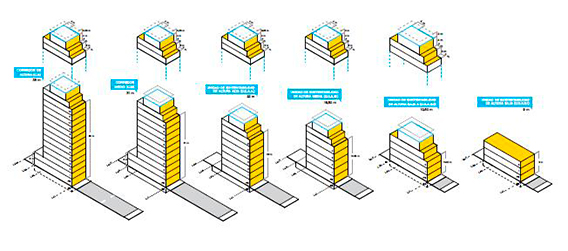

-el estudio de filmación en Twickenham en el que estaban trabajando, un desangelado galpón al que podrían dar alguna configuración escenográfica.

-el parque en la colina de Primrose Hill, en Camden, con una gran vista a la ciudad.

-una opción mediática: la transmisión televisiva intercalaría el show con noticias del mundo anunciadas por conocidos periodistas; al finalizar el show, la última noticia sería la separación de los Beatles.

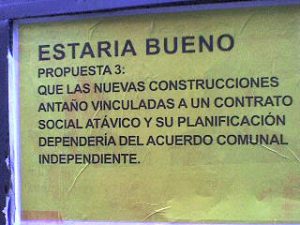

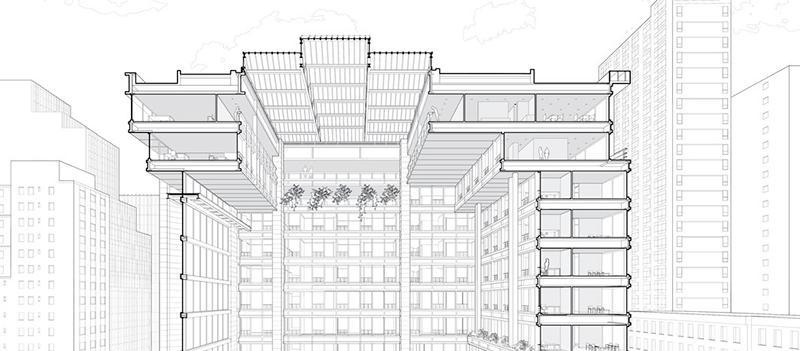

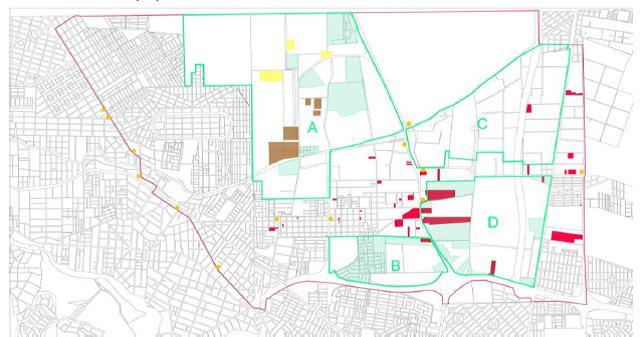

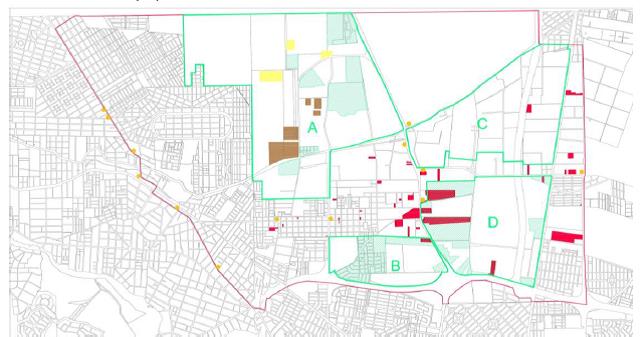

En medio de esa y otras discusiones, el equipo completo se traslada a los estudios de Apple en 3 Saville Road. Pocos días antes de la fecha límite para el show, dos miembros del equipo, el director Michael Lindsay-Hoggs y el ingeniero de sonido Glyn Johns, le dan a Paul la idea de hacer el concierto en el propio edificio, en la terraza. Hasta minutos antes de subir, la banda tiene algunas dudas sobre la conveniencia de hacerlo. Finalmente acceden y la performance (de cierta familiariedad con las aventuras situacionistas) queda registrada por Lindsay-Hoggs en la película Let it be e incorporada a la imaginería más difundida del fenómeno beatle y de toda la cultura pop.

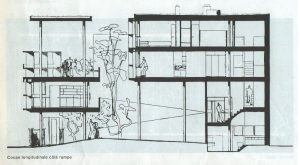

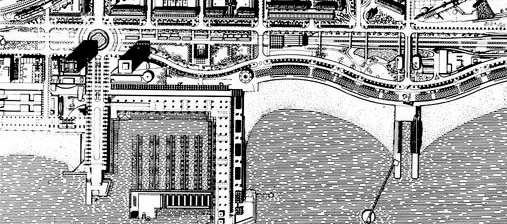

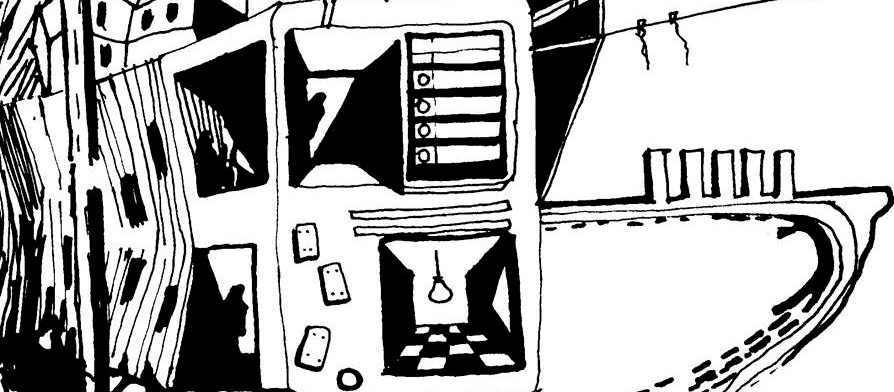

Bajo el cielo gris de un enero londinense, con un frío que entumece los dedos de John y con el fondo de un invernadero o lucernario de aspecto rossiano y de un cobertizo con paredes de ladrillo refractario, entre salidas de chimeneas y ventilaciones y con el paisaje lejano de techos, medianeras, una cúpula de cobre, las estatuas del coronamiento de un edificio público, la aguja de una iglesia, algunos modestos rascacielos y en general el repertorio desordenado pero vital de la quinta fachada, los Beatles sorprenden (gratuitamente, además) a oficinistas, residentes y transeúntes, alegrando a la mayoría y molestando a un puñado de viejos de mierda y futuros votantes de Thatcher (suficientes, sin embargo, para que la sumatoria de denuncias por ruidos molestos que alteran la marcha de los negocios obligue a dos desorientados policías a golpear las puertas del edificio y exigir el cese del concierto, so amenaza de “hacer algunos arrestos” –cumpliendo, de paso, la fantasía imaginada para Westminster).

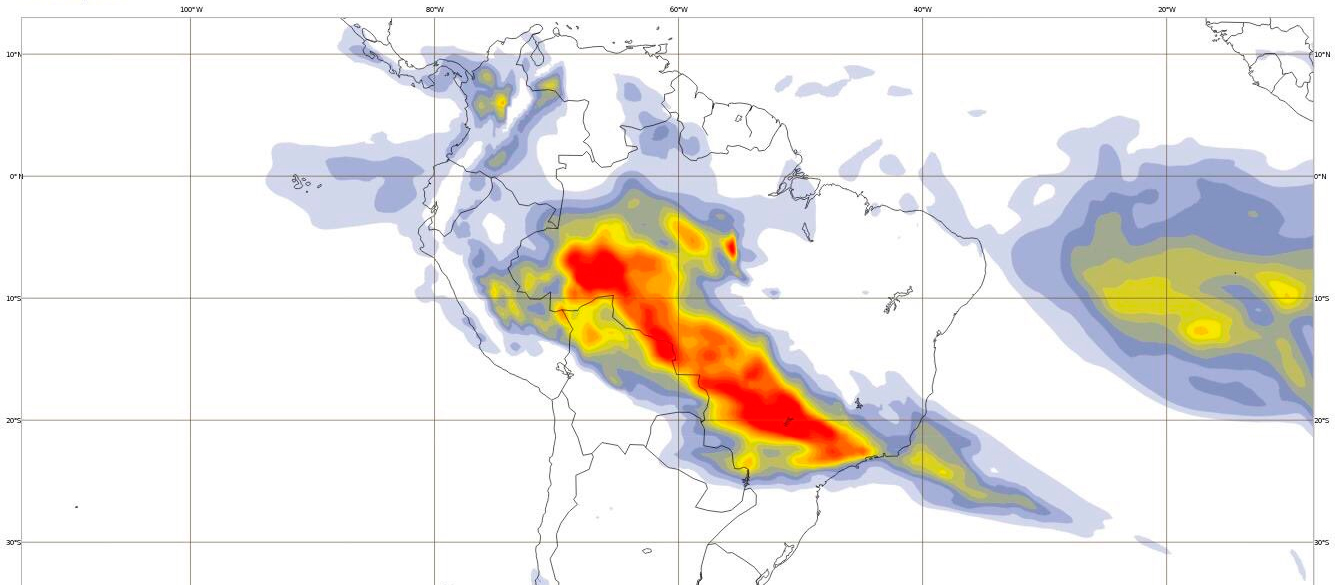

El último concierto de los Beatles pone en evidencia la potencialidad y energía de los hechos urbanos. Todo el espacio aéreo alrededor del edificio se convierte en un momentáneo anfiteatro. La gente en la calle encuentra algo que no había buscado (la ciudad es una caja de sorpresas, un campo de oportunidades imprevistas); esa oposición de niveles y percepciones entre la calle y las terrazas amplían la experiencia del espacio urbano, constituido en escenario efímero de esta y de otras mil circunstancias irrepetibles.

El gesto es disruptivo y a la vez simbólico. El concierto en la terraza condensa en un acto el carácter cultural de una época –abierta, caótica y creativa– y, desde la perspectiva que da el tiempo, se nos presenta como una expresión emergente de las corrientes culturales propias de los sixties, esas que desde los principales centros culturales del mundo exigían la llegada de la imaginación al poder. Convertido en un potente salvoconducto para la exploración, el arte deviene vehículo para la expresión de la sociedad de masas capitalista, urbana y cosmopolita. Al cruzar el límite del espacio contenido para el arte –en este caso un concierto– e invadir el espacio (¿público?) de la ciudad, los Beatles cierran en un loop perfecto y casi sin quererlo, en una metáfora única, un momento cultural irreproducible y, también, un anticipo del escepticismo cultural propio de nuestro siglo.

Tal vez Lindsay-Hoggs quiso generar ese efecto de disolución entre ficción y realidad, como treinta años antes había hecho su padre biológico Orson Welles con el relato radial de La guerra de los mundos. Lo seguro es que en ese perfecto ´69 la acción es premeditada, calculada pero a la vez abierta en su desarrollo (se sabe cómo comienza, no cómo ni cuándo termina), diluyendo los límites entre la puesta escénica (“¿esto es un concierto? ¿es una presentación de un álbum?”, se pregunta Paul) y la realidad. El acto deviene acontecimiento, un multitudinario happening urbano que devela a la ciudad en su cualidad de “escenario”, de teatro y –por lo tanto– de representación. El imprevisto altera voluntariamente el orden de las cosas y el propio experimento cambia la forma de entender lo urbano. Acción y representación se funden; la sorprendida muchedumbre callejera es parte de la obra hasta su resolución final, cuando el orden vuelve a establecer las reglas.

MCCC

Sobre las aventuras situacionistas, ver La deriva y el placer en nuestro número 7.