Tristes Trópicos, publicado por Claude Lévi-Strauss en 1955, es uno de los libros más influyentes del siglo XX en el campo de las ciencias sociales pero, más allá de esa pertenencia disciplinaria, es de lectura recomendable (por no decir obligatoria) para gente de muy diversas profesiones e intereses. Zona pionera, capítulo 13 de Tristes Trópicos, es en particular un magnífico resumen territorial, social, económico y cultural de la producción de un sistema de ciudades en el interior brasileño. Su caracterización de la ciudad (situada “en la confluencia de la naturaleza y del artificio”, “objeto de naturaleza y sujeto de cultura”) como la cosa humana por excelencia fue retomada por Aldo Rossi en su también clásico La arquitectura de la ciudad.

El interior del Brasil reproduce hasta el infinito escenas de este tipo cuando uno se aleja de la costa hacia el norte o hacia el oeste, allí donde el matorral se alarga hasta los pantanos del Paraguay o el corredor selvático de los tributarios del Amazonas. Raramente se ven aldeas; los espacios que las separan cada vez se hacen más grandes: unas veces son despejados, y entonces es el campo limpo, la sabana «limpia»; otras, zarceños, y se los llama campo sujo, sabana «sucia», o también cerrado y caatinga, que son dos especies de bosque.

Hacia el sur, en la dirección del Estado de Paraná, el progresivo alejamiento del trópico, la elevación de las tierras y el origen volcánico del subsuelo son en diferentes grados la causa de otros paisajes y de otras formas de vida. Allí se encuentran juntos los restos de poblaciones indígenas próximas aún a los centros civilizados y las formas más modernas de la colonización interior. Hacia esta zona del Paraná norte dirigí yo mis primeras excursiones.

No se necesitaban más de 24 horas de viaje para alcanzar, más allá de la frontera del Estado de Sáo Paulo marcada por el río Paraná, la gran selva templada y húmeda de coníferas que durante tanto tiempo había opuesto su masa a la penetración de los plantadores; hasta 1930 más o menos había permanecido prácticamente virgen; a excepción de las bandas indígenas que aún erraban por allí y de algunos pioneros aislados, en general campesinos pobres que cultivaban el maíz en pequeños desmontes, nadie la había hollado aún.

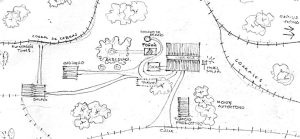

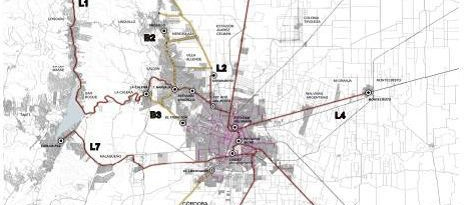

Cuando llegué al Brasil, la región se iba abriendo, principalmente por influjo de una empresa británica que había obtenido del gobierno la cesión inicial de un millón y medio de hectáreas con el compromiso de construir allí caminos y ferrocarriles. Los ingleses se proponían revender el territorio por lotes a inmigrantes de Europa central y oriental especialmente, y conservar la propiedad del ferrocarril, cuyo tránsito aseguraría la producción agrícola. En 1935 la experiencia estaba en camino: la vía progresaba regularmente a través de la selva —50 kilómetros a principios del año 1930, 125 hacia el final, 200 en 1932, 250 en 1936. Cada 15 kilómetros se emplazaba una estación, margen de un desmonte de un kilómetro cuadrado destinado a transformarse en ciudad. Cada una de ellas poblaba con el tiempo, de tal manera que haciendo el recorrido se atravesaba sucesivamente: Londrina, la decana, que ya tenía 3000 habitantes a la cabeza de la línea; después Nova-Dantzig, con 90; Rolandia, con 60, y la recién nacida, Arapongas, que en 1935 tenía una casa y un único habitante, un francés ya maduro que especulaba en el desierto, calzado con borceguíes militares de la guerra de 1914-1918 y cubierto con un canotié. Pierre Monbeig, gran especialista de esta línea pionera, me dice que Arapongas contaba en 1950 con 10.000 habitantes. Cuando se recorría la comarca a caballo o en camión, tomando las rutas recién trazadas que seguían las crestas como las vías romanas en Galia, era imposible darse cuenta de que el país vivía: los lotes alargados se apoyaban de un lado sobre la carretera, del otro sobre el arroyo que corría al fondo de cada valle, pero el asentamiento había comenzado abajo, cerca del agua; la derrubada, el desmonte, subía lentamente la pendiente de tal modo que la carretera misma, símbolo de la civilización, permanecía envainada en el espeso manto forestal que por meses o años seguiría aún cubriendo la cima de las colinas. Al fondo de los valles, por el contrario, las primeras cosechas, siempre fabulosas en esa terra roxa, tierra violeta y virgen, salían de entre los troncos de los grandes árboles yacentes y de las cepas. Las lluvias del invierno se encargarían de descomponerlas en humus fértil que, casi en seguida, ellas arrastrarían a lo largo de las pendientes junto con el que alimentaba la selva desaparecida cuyas raíces ya no estarían para retenerlo. ¿Veremos dentro de 10, 20 o 30 años a esta tierra de Canaán tomar el aspecto de un paisaje árido y devastado?

Por el momento los inmigrantes estaban todos viviendo las duras alegrías de la abundancia; familias pomeranias o ucranias que aún no habían tenido tiempo para construirse una casa compartían con sus bestias un abrigo de tablones a orillas del arroyo, y celebraban esa gleba milagrosa cuyo ardor habían tenido que vencer, como a un caballo salvaje, para que el maíz y el algodón fructificaran en vez de perderse en vegetación exuberante. Un agricultor alemán lloraba de alegría mientras nos mostraba el bosque de limoneros que había nacido de unas pocas semillas. Esos hombres del norte estaban confundidos por la fertilidad pero quizá más aún por la rareza de esos cultivos, que sólo conocían a través de los cuentos de hadas. Como la región está en el límite de la zona tropical y la templada, pocos metros de desnivel corresponden a diferencias climáticas sensibles: era muy fácil hacer crecer unas junto a otras las plantas propias del país natal y las de América, de tal manera que, encantados con esas diversiones agrícolas, superponían, por ejemplo, el trigo y la caña de azúcar, el lino y el café…

Las nuevas ciudades eran completamente nórdicas; la inmigración reciente se unía allí con la antigua: alemana, polaca, rusa; la italiana era menos numerosa, y apenas cien años antes se había agrupado en el sur del Estado, alrededor de Curitiba. Casas de tablas o de troncos de árboles escuadrados evocaban la Europa central y oriental. Largas carretas de cuatro ruedas radiadas, con caballos uncidos, reemplazaban los carros de bueyes ibéricos. Y allí también, el bosquejo de un porvenir que tomaba forma con ritmo acelerado apasionaba más que esas supervivencias imprevistas. Un espacio informe adquiría día tras día una estructura urbana; se iba diferenciando como el embrión que se segmenta en células, las cuales se van especializando en grupos, cada uno de ellos denotado por su función. Londrina ya era una ciudad organizada, con su calle principal, su centro mercantil, su barrio de artesanos y su zona residencial. Pero ¿qué misteriosos creadores trabajaban en esos terrenos baldíos que eran Rolandia y, sobre todo, Arapongas, prestos para empujar a un cierto tipo de habitantes en un sentido, a otro en otro, sujetando cada zona a una función e imponiéndole una vocación particular? En esos cuadriláteros vaciados arbitrariamente en el corazón de la selva, las calles en ángulo recto son, al principio, todas semejantes, trazados geométricos desprovistos de cualidad propia. Sin embargo, los unos son centrales, los otros periféricos, unos paralelos y otros perpendiculares al ferrocarril o a la carretera; así, los primeros están en la dirección del tránsito, los segundos lo cortan y lo detienen. El comercio y los negocios elegirán los primeros, necesariamente frecuentados por los parroquianos; y, por la razón inversa, las moradas privadas y ciertos servicios públicos preferirán los segundos, hacia donde, en efecto, serán empujados. Por su combinación, esas dos oposiciones entre central y periférico por una parte, y paralelo y perpendicular por otra, determinan cuatro modos distintos de vida urbana que conformarán a los futuros habitantes, favoreciendo a los unos, descorazonando a los otros, generando éxitos o fracasos. Y eso no es todo: los habitantes pertenecen a dos tipos: los gregarios, para quienes una zona será tanto más atractiva cuanto más avanzada esté allí la implantación urbana, y los solitarios, ansiosos de libertad; y se entablará un nuevo contrapunto que complicará al primero.

Finalmente habrá que tener en cuenta misteriosos factores actuantes en tantas ciudades, que desplazándolas hacia el oeste condenan sus barrios orientales a la miseria y a la decadencia. Simple expresión quizá de ese ritmo cósmico que, desde sus orígenes, ha penetrado a la humanidad con la creencia inconsciente de que el sentido del movimiento solar es positivo y su opuesto negativo; que el uno traduce el orden, el otro el desorden. Hace mucho tiempo ya que no adoramos al Sol y que hemos dejado de asociar los puntos cardinales con cualidades mágicas: colores y virtudes. Pero por más rebelde que haya llegado a ser nuestra mente euclidiana a la concepción cualitativa del espacio, no podemos evitar que los grandes fenómenos astronómicos y hasta meteorológicos afecten las comarcas con un imperceptible pero indeleble coeficiente, ni que para todos los hombres la dirección este-oeste sea la de la realización, y para el habitante de las regiones templadas del hemisferio austral el norte sea la sede del frío y de la noche, y el sur, la del calor y de la luz. Nada de todo esto se trasluce en la conducta razonable de los individuos. Pero la vida urbana presenta una extraña contraposición. Aunque por la excepcional concentración humana que realiza en un espacio pequeño y por la duración de su ciclo represente la forma más compleja y más refinada de la civilización, precipita en su crisol actitudes inconscientes, todas ellas infinitesimales pero, en razón del número de individuos que las manifiestan con la misma cualidad y de la misma manera, pueden engendrar grandes efectos. El crecimiento de las ciudades de este a oeste y la polarización del lujo y de la miseria de acuerdo con este eje es uno de ellos, incomprensible si no se reconoce ese privilegio o esa esclavitud de las ciudades que, como un microscopio y gracias al poder de aumento que las caracteriza, hacen surgir en la lámina de la conciencia colectiva el hormigueo microbiano de nuestras ancestrales y siempre vivientes supersticiones.

Pero ¿se trata en verdad de supersticiones? En tales predilecciones veo más bien la huella de una sabiduría que los pueblos salvajes han practicado espontáneamente y contra la cual la rebelión moderna es la verdadera insensata. A menudo supieron conseguir su armonía mental con menor esfuerzo. ¡Cuánto desgaste, cuántas inútiles molestias nos evitaríamos si aceptáramos reconocer las condiciones reales de nuestra experiencia humana y el hecho de que no depende de nosotros liberarnos integralmente de sus marcos y de su ritmo! El espacio posee sus valores propios, así como los sonidos y los perfumes tienen un color y los sentimientos un peso. Esta búsqueda de las correspondencias no es un juego de poetas o una farsa (como se han atrevido a decirlo a propósito del soneto de las vocales, ejemplo clásico para el lingüista que conoce el fundamento, no del color de los fonemas, variable según los individuos, sino de la relación que los une y que involucra una gama limitada de posibilidades), sino que presenta al sabio el terreno más nuevo de todos, cuya exploración puede procurarle aún ricos descubrimientos. Si los peces distinguen los colores en claros y oscuros, lo mismo que el esteta, y si las abejas clasifican las intensidades luminosas en términos de pesantez —para ellas la oscuridad es pesada y la claridad liviana— la obra del pintor, del poeta y del músico, los mitos y los símbolos del salvaje, deben aparecérsenos, si no como forma superior de conocimiento, por lo menos como la más fundamental, la única verdaderamente común. El pensamiento científico constituye tan sólo su punta acerada: más penetrante porque se aguza en la piedra de los hechos, pero al precio de una pérdida de sustancia; su eficacia depende de su poder de penetrar con la suficiente profundidad para que el cuerpo íntegro del instrumento siga completamente a la cabeza.

El sociólogo puede ayudar en esta elaboración de un humanismo integral y concreto. Las grandes manifestaciones de la vida social tienen en común con la obra de arte el hecho de nacer al nivel de la vida inconsciente; porque si bien en el primer caso son colectivas y en el segundo individuales, la diferencia es secundaria, y hasta aparente, pues las unas son producidas por el público y las otras para el público, y ese público proporciona a ambas su común denominador y determina las condiciones de su creación.

Por lo tanto, y no sólo metafóricamente, tenemos el derecho de comparar, como tan a menudo se ha hecho, una ciudad con una sinfonía o con un poema: son objetos de la misma naturaleza. Quizá más preciosa aún, la ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y del artificio. Congregación de animales que encierran su historia biológica en sus límites y que al mismo tiempo la modelan con todas sus intenciones de seres pensantes, la ciudad, por su génesis y por su forma, depende simultáneamente de la procreación biológica, de la evolución orgánica y de la creación estética. Es a la vez objeto de naturaleza y sujeto de cultura; es individuo y grupo, es vivida e imaginada: la cosa humana por excelencia.

En esas ciudades de síntesis del Brasil meridional, la voluntad secreta y testaruda que se revela en el emplazamiento de las casas, en la especialización de las arterias, en el estilo naciente de los barrios, parecía tanto más significativa cuanto que, contrariándolo, prolongaba el capricho que había dado origen a la empresa. Londrina, Nova-Dantzig, Rolandia y Arapongas —nacidas de la decisión de un equipo de ingenieros y financieros— volvían suavemente a la concreta diversidad de un orden verdadero, como un siglo antes lo había hecho Curitiba, y como quizás hoy lo hace Goiánia.

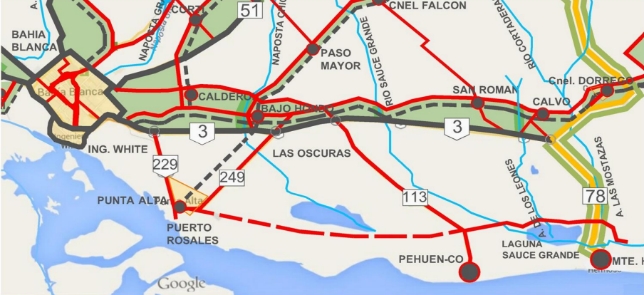

Curitiba, capital del Estado de Paraná, apareció en el mapa el día en que el gobierno decidió hacer una ciudad: la tierra que se adquirió a un propietario fue cedida en lotes lo suficientemente baratos como para crear una afluencia de población. El mismo sistema se aplicó más tarde para dotar de una capital —Belo Horizonte— al Estado de Minas. Con Goiánia se arriesgaron aún más, pues el primer objetivo había sido el de fabricar la capital federal del Brasil a partir de la nada.

Aproximadamente a un tercio de la distancia que separa, a vuelo de pájaro, la costa meridional del curso del Amazonas, se extienden vastas mesetas olvidadas por el hombre desde hace dos siglos. En la época de las caravanas y de la navegación fluvial podían atravesarse en unas semanas para remontarse desde las minas hacia el norte; así se llegaba a la ribera del Araguaia, y por él se bajaba en barca hasta Belem. Único testigo de esta antigua vida provinciana, la pequeña capital del Estado de Goiás, que le dio su nombre, dormía a 1.000 kilómetros del litoral, del que se encontraba prácticamente incomunicada. En un paraje rozagante, dominado por la silueta caprichosa de los morros empenachados de palmas, calles de casas bajas descendían por las cuchillas, entre los jardines y las plazas donde los caballos transitaban ante las iglesias de ventanas adornadas, mitad hórreos, mitad casas con campanarios. Columnatas, estucos, frontones recién castigados por la brocha con un baño espumoso como clara de huevo y teñido de crema, de ocre, de azul o de rosa, evocaban el estilo barroco de las pastorales ibéricas. Un río se deslizaba entre malecones musgosos, a veces hundidos bajo el peso de las lianas, de los bananeros y de las palmeras que habían invadido las residencias abandonadas; éstas no parecían marcadas con el signo de la decrepitud; esa vegetación suntuosa agregaba una dignidad callada a sus fachadas deterioradas.

No sé si hay que deplorar o regocijarse con lo absurdo: la administración había decidido olvidar Goiás, su campiña, sus cuestas y su gracia pasada de moda. Todo ello era demasiado pequeño, demasiado viejo. Se necesitaba una tabla rasa para fundar la gigantesca empresa con la que soñaban. Se la encontró a 100 kilómetros hacia el este, en la forma de una meseta abierta sólo por pasto duro y zarzales espinosos, como azotada por una plaga que hubiera destruido toda fauna y toda vegetación. Ningún ferrocarril, ninguna carretera conducía a ella, sino tan sólo caminos adecuados para los carros. Se trazó en el mapa un cuadrado simbólico de 100 kilómetros de lado, correspondiente a ese territorio, sede del distrito federal, en cuyo centro se levantaría la futura capital. Como no había allí ningún accidente natural que importunara a los arquitectos, éstos pudieron trabajar en el lugar como si lo hubieran hecho sobre planos. El trazado de la ciudad se dibujó en el suelo; se delimitó el contorno y dentro de él se marcaron las diferentes zonas: residencial, administrativa, comercial, industrial y la reservada a las distracciones; éstas son siempre importantes en una ciudad pionera: hacia 1925, Marilia, que nació de una empresa semejante, sobre 600 casas construidas contaba con casi 100 prostíbulos, en su mayoría consagrados a esas francesinhas que con las monjas constituían los dos flancos combatientes de nuestra influencia en el extranjero; el Quay d'Orsay lo sabía muy bien y todavía en 1939 dedicaba una fracción sustancial de sus fondos secretos a la difusión de las revistas «ligeras». Algunos de mis colegas no me desmentirán si hago recordar que la fundación de la Universidad de Rio Grande do Sul, el Estado más meridional del Brasil, y la preeminencia que allí se dio a los maestros franceses, tuvieron por origen el gusto por nuestra literatura y nuestra libertad que una señorita de virtud ligera inculcó a un futuro dictador, en París, durante su juventud.

De la noche a la mañana los diarios se llenaron de carteles que ocupaban páginas enteras. Se anunciaba la fundación de la ciudad de Goiánia; en torno de un plano detallado, tal como si la ciudad hubiera sido centenaria, se enumeraban las ventajas que se prometían a los habitantes: vialidad, ferrocarril, derivación de aguas, cloacas y cinematógrafos. Si no me equivoco, al principio, en 1935-1936 hasta hubo un período en que la tierra era ofrecida en primer lugar a los adquisidores que pagaban las costas. Pues los abogados y los especuladores eran los primeros ocupantes.

Visité Goiánia en 1937. Una llanura sin fin con algo de terreno baldío y de campo de batalla, erizada de postes eléctricos y de estacas de agrimensura, que dejaba ver unas cien casas nuevas dispersas en todas direcciones. La más importante era el hotel, paralelepípedo de cemento que, en medio de semejante llanura, parecía un aeropuerto o un fortín. De buen grado se le hubiera podido aplicar la expresión «baluarte de la civilización» en un sentido no figurado sino directo, que así empleado tomaba un valor singularmente irónico, pues nada podía ser tan bárbaro, tan inhumano, como esa empresa en el desierto. Esa construcción sin gracia era lo contrario de Goiás; ninguna historia, ninguna duración, ninguna costumbre había saturado su vacío o suavizado su dureza; uno se sentía allí como en una estación o en un hospital, siempre pasajero, jamás residente. Sólo el temor a un cataclismo podía justificar esta casamata. En efecto, se había producido uno y su amenaza se veía prolongada en el silencio y la inmovilidad que reinaba. Cadmo, el civilizador, había sembrado los dientes del dragón. Sobre una tierra desollada y quemada por el aliento del monstruo se esperaba que los hombres avanzaran.

CL-S

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) fue un filósofo y antropólogo francés. En 1934, como parte de una agregaduría en la Universidad de São Paulo, estudió las culturas indígenas del Mato Grosso y de la Amazonia. Fue profesor de religiones comparadas en la Sorbona y de antropología social en el Colegio de Francia. Es uno de los fundadores de la antropología estructural.

Sobre Curitiba, ver en nuestro número 67 el comentario de Curitiba – Do modelo à modelagem, de Lucrécia D’Alessio Ferrara, Fábio Duarte y Kati Eliana Caetano.