N. de la R.: En el transcurso de este mes de febrero publicaremos nuestro nuevo título: Inclusión y tensiones en la cuenca Matanza-Riachuelo. Los dilemas de la integración socio-espacial, de Margarita Gutman (directora), cuya introducción presentamos en esta nota como anticipo.

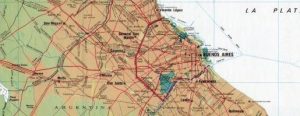

Si se acepta que los problemas complejos requieren abordajes complejos, encarar los dilemas de la inclusión social y las tensiones socio espaciales en la Cuenca del Matanza Riachuelo, en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), constituye un caso paradigmático de desafíos en múltiples escalas y campos del conocimiento, la gestión y las políticas públicas.

La configuración física y social de la Cuenca del Matanza Riachuelo, una de las regiones más contaminadas del mundo y donde habitan más de 4 de los 13 millones de habitantes de la RMBA (2010), concentra agudas situaciones de exclusión y vulnerabilidad social, cultural, físico-espacial y ambiental. Con largas raíces históricas, esta configuración es dinámica y expresa tensiones, conflictos y convergencias entre las intervenciones que producen diferentes actores en representación del Estado, el mercado y los propios habitantes sobre el territorio, la sociedad y la cultura.

No son nuevos los problemas en torno al Riachuelo: tienen ya en Buenos Aires una historia bicentenaria. Surgidos primero debido a la contaminación producida por la industria saladeril y luego la frigorífica, se acrecentaron con la localización a mediados del siglo XX de fábricas metalúrgicas, curtiembres y químicas, entre otras, que lo utilizaron para volcar sus desechos. Se agregaron asimismo otros factores contaminantes, como la falta de drenaje cloacal y la acumulación de basurales a cielo abierto. Estos terrenos bajos, inundables, contaminados y de escaso valor inmobiliario se fueron ocupando con población de escasos recursos y en muchos casos en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Las décadas de desindustrialización agudizaron a partir de 1990 los problemas sociales y ambientales, al tiempo que los intentos de saneamiento naufragaban antes de ser implementados. Fue la iniciativa vecinal, en 2004, la que derivó en la Causa Mendoza demandando al gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas por enfermedades producidas por la contaminación, consiguiendo el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo creó la Autoridad de la Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR) y obligó a los gobiernos nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires y de los 14 municipios que integran la cuenca a resolver los problemas ambientales y sociales.

Es un tema relativamente bien conocido la segmentada organización institucional de la RMBA, administrada por 40 municipios y la CABA. A pesar de varios intentos llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XX para constituir agencias u organismos que permitan un manejo integrado de la aglomeración que hoy congrega alrededor de 15 millones de personas, ninguno fue implementado. En este contexto, es interesante destacar cómo los riesgos y problemas derivados del avasallamiento del territorio de la cuenca a lo largo de dos siglos de desarrollo urbano, la actividad vecinal y la denuncia judicial han conducido en 2006 a la formación de la ACUMAR, una entidad multijurisdiccional con atribuciones sobre los 14 municipios y parte de la CABA. Si bien los resultados de este proceso que ya lleva 12 años sean aún desparejos, el mismo puede ser entendido como una evidencia de la fuerza que adquiere la geografía de un territorio deteriorado y una comunidad activa para conseguir lo que los acuerdos administrativos y políticos no lograron.

Este libro encara la complejidad de la cuenca desde múltiples abordajes disciplinares y escalares. Sus 17 autores son trabajadores sociales, sociólogos, arquitectos, antropólogos, artistas y biólogos, cuyos trabajos se complementan y convergen en el objetivo común de construir sociedades y ciudades más justas. Contiene un conjunto de análisis críticos de políticas públicas que van desde la gestión de la vulnerabilidad a escala urbana, ambiental y cultural hasta las focalizadas en villas, conjuntos de vivienda y equipamientos puntuales en barrios populares. Incorpora asimismo reflexiones y estrategias de transformación espacial formuladas desde una disciplina de la arquitectura comprometida con el hábitat popular hasta demandas de transformación por conflictos territoriales, emitidas por voces plebeyas en el espacio público digital. Completa este libro un acercamiento crítico a los problemas de la cuenca desde el lenguaje visual, compuesto por una notable serie de representaciones gráficas que exponen de manera sensible y directa algunas de las tensiones de las que se ocupan las narrativas de los textos.

De este modo, y en congruencia con la tradición interdisciplinaria de los estudios urbanos, este libro articula saberes referidos a la dinámica social, propios de las ciencias sociales y antropológicas, con aquellos saberes relativos a las transformaciones del espacio material urbano enunciados por las disciplinas del diseño. Estas articulaciones tienen el objetivo de aportar insumos para intervenciones urbanas intersectoriales de carácter inclusivo y sustentable en la Cuenca del Matanza Riachuelo.

En este marco conceptual, tres partes organizan este libro. La primera contiene una selección de tensiones socio territoriales y ambientales. La segunda despliega un análisis crítico de las políticas públicas urbanas (tanto físicas como sociales y sobre el espacio material y el ámbito cultural) orientadas a encarar los problemas de vulnerabilidad. Por último, la tercera reflexiona sobre el hábitat popular desde la formulación de estrategias proyectuales y concreciones materiales.

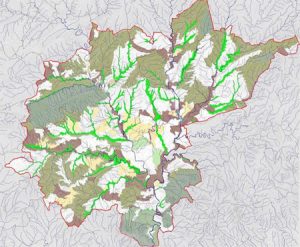

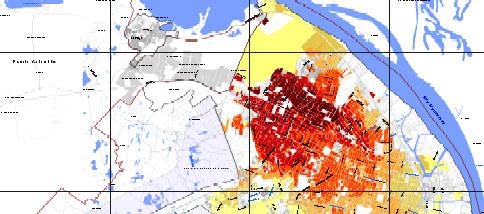

La Parte I “Tensiones socio territoriales”, comienza con el capítulo de José Dadón sobre la cuestión ambiental, presentando los riesgos ambientales de la cuenca desde un enfoque complejo, integrador de cuestiones sanitarias, sociales, económicas y políticas. Destaca en especial los efectos múltiples de la contaminación, estrechamente relacionados a la pobreza, y la transformación de la cuenca en un territorio degradado y desigual, donde se superponen una serie de competencias jurisdiccionales que dificultan una administración orientada a superar sus grandes problemas. Se refiere a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y observa que sus competencias no alcanzan a resolver la superposición de intereses confluyentes en un contexto de precaria situación macroeconómica. Sostiene que sólo desde enfoques multidisciplinarios que incluyan los aspectos económicos, sociales, ecológicos, sanitarios y urbanos sería aún posible “desarrollar un plan integral articulando componentes regionales, actores sociales e intereses económicos para restaurar la calidad ambiental del territorio y mejorar las condiciones de vida de la población, aunque ello requiera una visión a gran escala y un esfuerzo sostenido en el tiempo”.

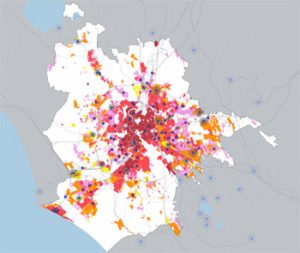

Expectativas, demandas y propuestas de transformación disparadas por conflictos territoriales y situaciones de vulnerabilidad difundidas por la sociedad civil en el espacio público digital (Webs, Blogs y YouTube) se analizan en el capítulo de Gutman, Nesprías y Puppo. A través de una metodología de búsqueda y visualización denominada Explorador TecnoSocial, se analiza un corpus de más de 1.000 registros (emitidos entre 2000 y 2015 desde la cuenca baja del MR). Encuentran cuatro temas preponderantes: la emergencia de los problemas en torno a los arroyos subsidiarios de las cuencas del Matanza Riachuelo y el Río de la Plata, el tratamiento de la basura metropolitana, la defensa del patrimonio ambiental en Avellaneda y La Matanza y los problemas de las villas de emergencia en el sur de la CABA. Se destaca la conformación de nuevas configuraciones territoriales definidas por las demandas, cuyos límites exceden los administrativos municipales. Asimismo, se han reconocido escenarios vulnerables que tienen escasa o nula visibilización en el Google Street View, situación que aporta evidencias del incremento en la desigualdad que produce la aplicación de técnicas basadas en big data y naturalizan situaciones existentes de inequidad. Por último, se agrega un comentario sobre el uso de la tecnología digital desde una perspectiva de derechos e inclusión social.

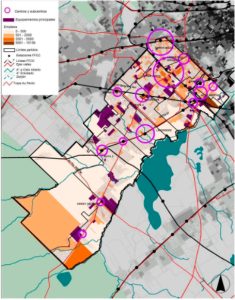

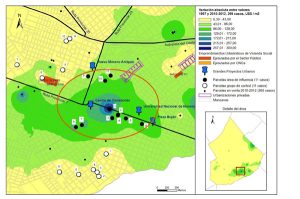

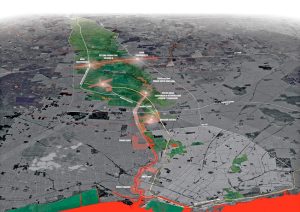

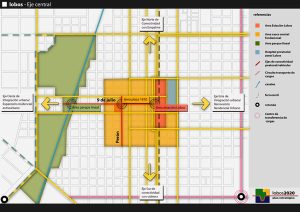

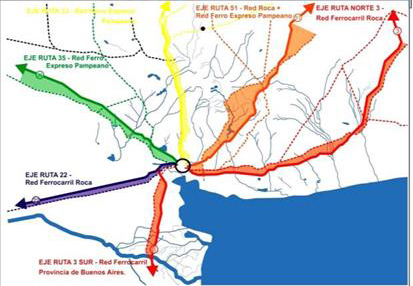

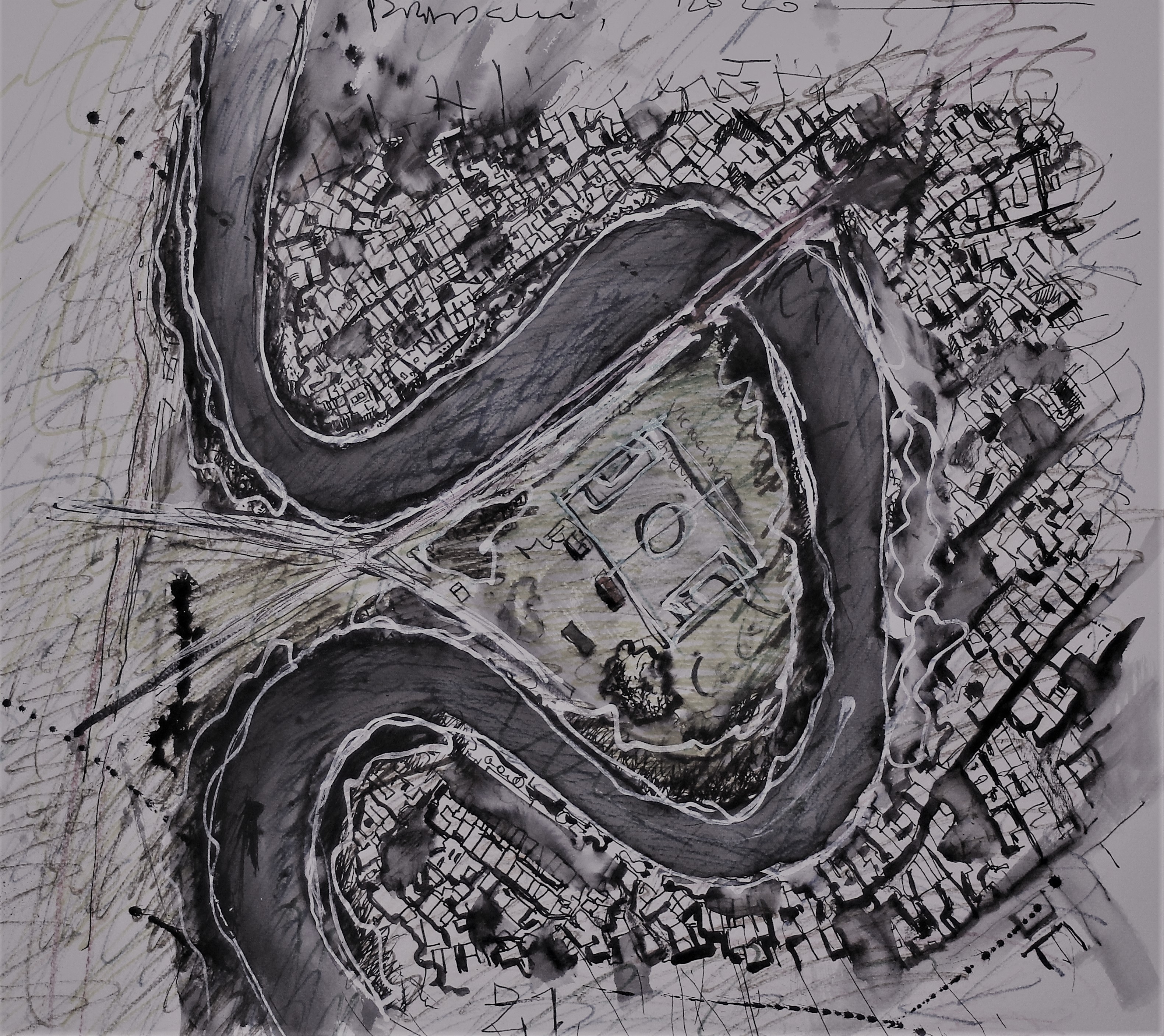

Siguiendo con los conflictos espaciales en el territorio, el capítulo de Misuraca y Arosa analiza desde una perspectiva morfológica las situaciones de lo que denomina “la desintegración urbana”. Propone este concepto para interpretar la falta de integración contextual producida por una accesibilidad discontinua, debido a las interrupciones y segregación del tejido tradicional de la cuadrícula, a los escasos puentes que unen ambas márgenes del río, a la existencia barreras urbanas compuestas por grandes predios que interrumpen la continuidad de los recorridos, a las áreas de asentamientos populares aisladas de su entorno, a la degradación de los predios otrora destinados a la producción, a los basurales y a la contaminación de la cuenca. Una relevante serie de mapas grafican y georreferencian estas situaciones. A través del análisis de geometrías y densidades urbanas y del reconocimiento de múltiples lecturas territoriales, plantea finalmente una serie reflexiones para abordar los mencionados conflictos de desintegración urbana. Entre ellos propone la recuperación de los componentes urbanos del Riachuelo, la configuración de una nueva identidad cultural frente al río, la instalación de necesarias infraestructuras sanitarias, la creación de un frente costero con mixturación y diversidad de usos y un parque lineal al cual llegue el tejido cuadricular de la ciudad. Propone dicho conjunto de acciones para dar “respuesta a necesidades hasta ahora no resueltas”.

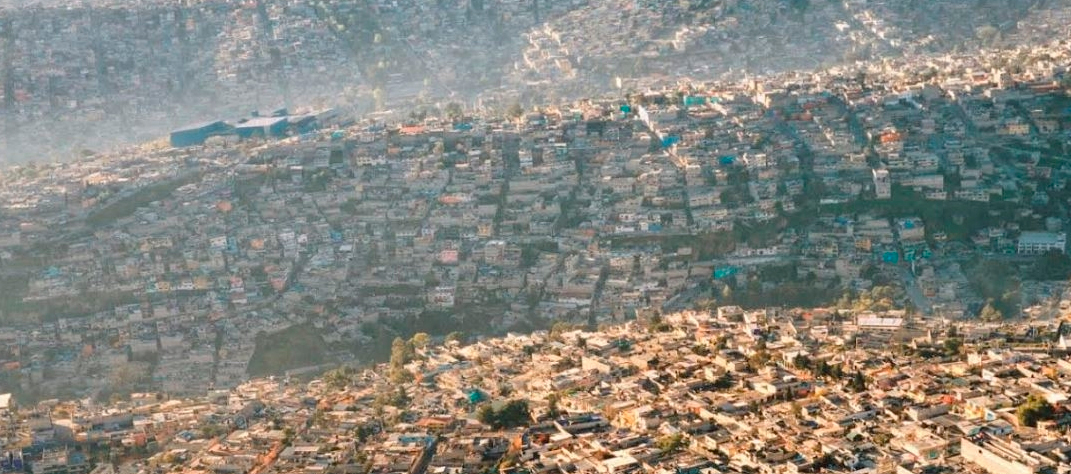

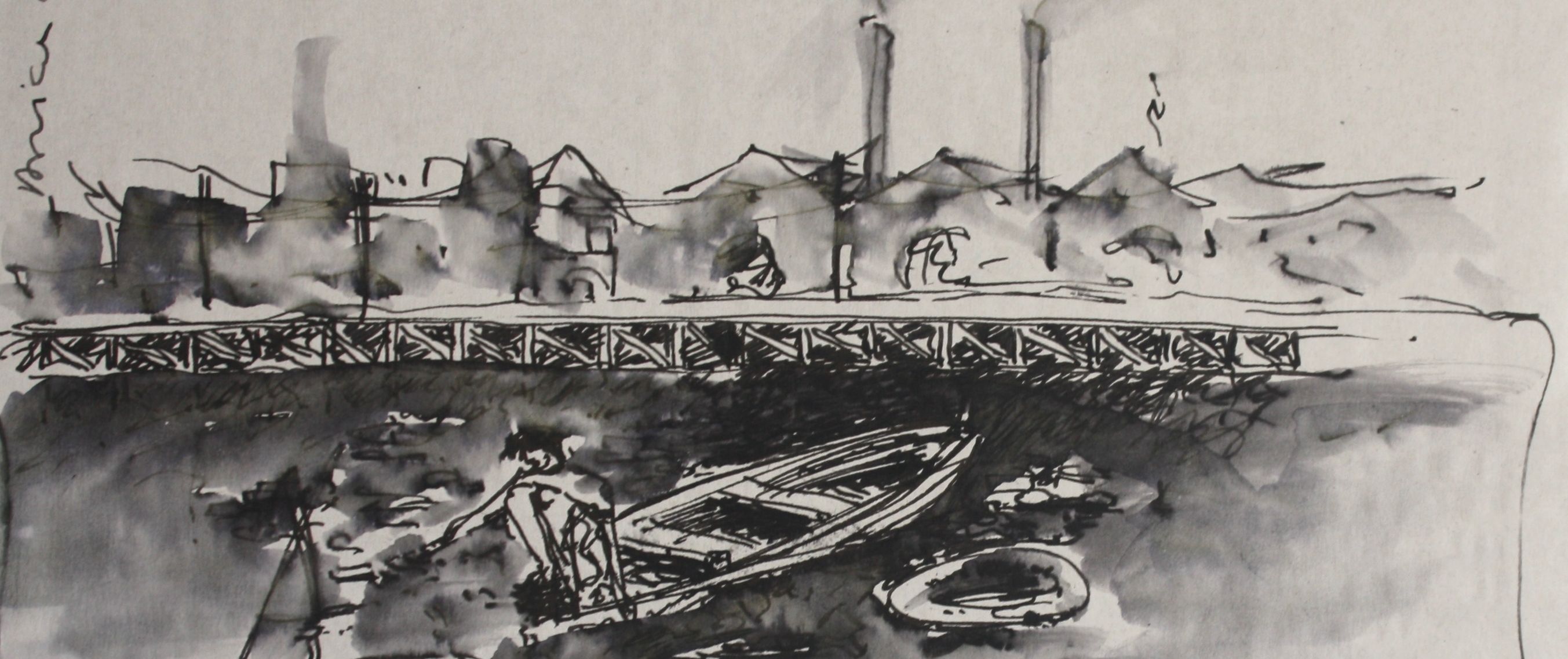

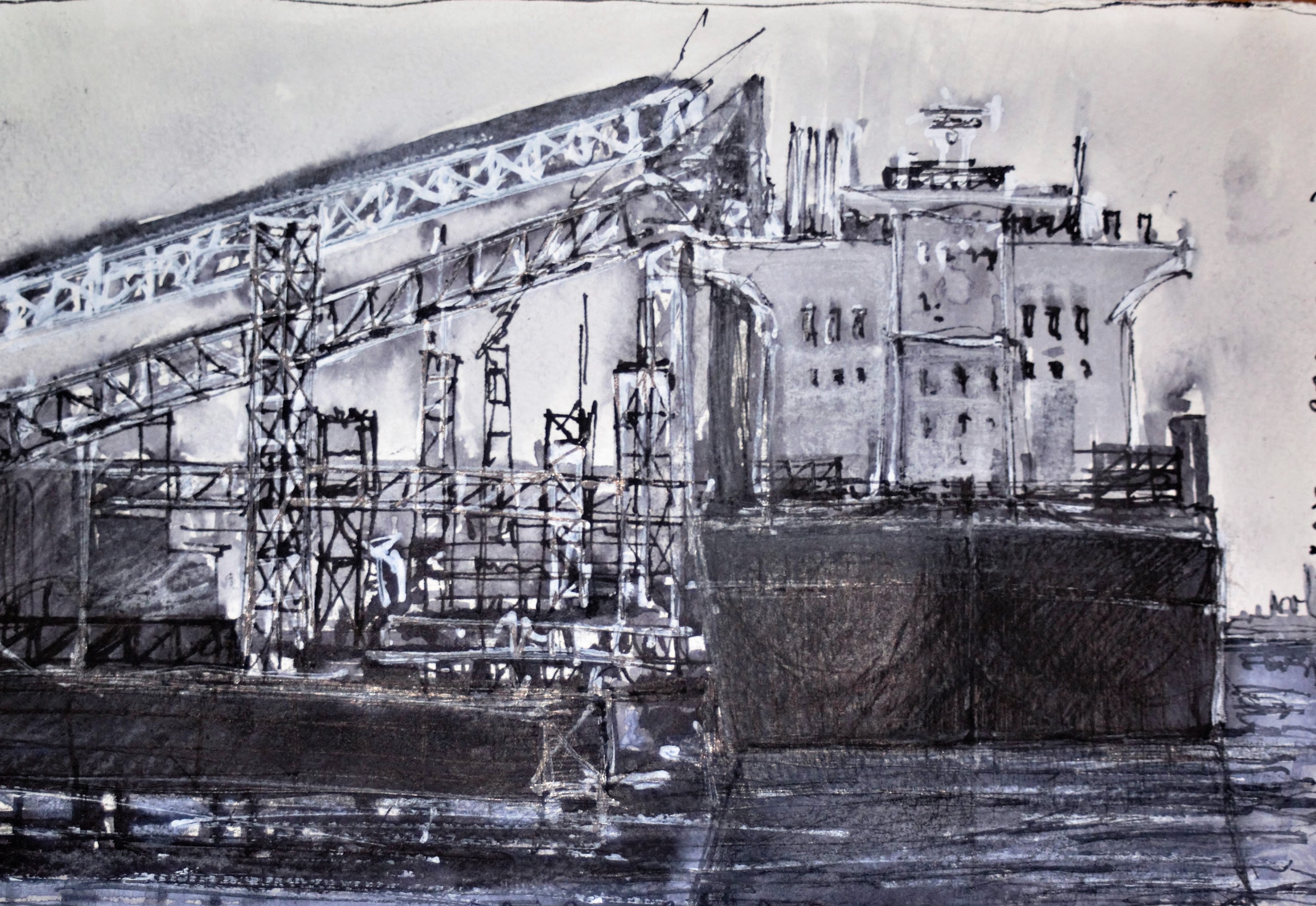

Esta condición de la cuenca, signada por diversos y grandes problemas de larga data que no están aún resueltos y por lo tanto quedan pendientes en la cuenta de las transformaciones urbanas intersectoriales inclusivas, se evidencia desde el lenguaje visual con la fuerza de una observación granular, sensible y expresiva en el recorrido de imágenes producidas por Ariel Pradelli. Se suceden en esta serie panorámicas en altura abarcadoras del Riachuelo, incluyendo el territorio de sus márgenes, los antiguos puentes y el meandro tomado desde Avellaneda. Imágenes más cercanas expresan los ambientes fluviales costeros degradados, fábricas abandonadas, casillas en las villas con su laberinto de cables aéreos, calles de modestas casas en construcción, conjuntos habitacionales, trenes cruzando densas construcciones de casas en la Isla Maciel. La antigua puerta sur de la ciudad que da marco neocolonial al puente La Noria es mostrada de ida y vuelta de Lomas de Zamora a la CABA. Agrega asimismo unos poderosos y diversos detalles de los desagües cloacales clandestinos, de los encuentros de hierro y acero de los puentes transbordadores y de las actividades del trabajo en un ambiente que emerge en estas ilustraciones en toda su complejidad, signada por las diferencias y dificultades, la pobreza, la contaminación, y la degradación ambiental.

La Parte II, “Políticas públicas y vulnerabilidad urbana”, encara las relaciones entre las acciones del Estado en materia física, social y cultural y la población. Se inicia con el capítulo de Adriana Clemente, que enfoca desde el campo de los estudios urbanos y las políticas sociales los procesos de urbanización destinados a sectores populares en la CABA. Sostiene que el modo en el que se formulan e implementan las políticas públicas urbanas da forma a las expectativas de los pobladores respecto al bienestar y progreso del barrio. Clemente enumera tres atributos mínimos que deben reunir las políticas de urbanización para adquirir un valor integrador y el carácter de políticas sociales: equiparar o ampliar derechos adquiridos, brindar satisfactores comparables a la oferta del mercado y contribuir por su efecto redistributivo a la movilidad social. Revisa la noción de integración social, ligada a la de integración espacial, al tiempo que la propone como categoría de análisis, vector de integración y de movilidad social. Estudia en la Villa 15 (2007-2015) el modo en que los pobladores perciben las intervenciones del gobierno de la ciudad, información que ofrece una pauta de la noción de urbanización desde el punto de vista de los actores sociales. En ese marco, analiza las políticas de urbanización llevadas a cabo en ese período y las califica como una experiencia incompleta de “urbanización mínima”, que condicionó las “posibilidades de urbanización definitiva de esos enclaves en la ciudad”. Destaca que se consolidó asimismo una matriz de carácter asistencial conformada por un menú de prestaciones básico. Finaliza aludiendo al cambio de administración en 2016, que supone la posibilidad de salir del modelo de los mínimos sociales y puede constituir “una oportunidad para reconocer el arraigo de los pobladores y el derecho a habitar la ciudad y dejar de esperar”.

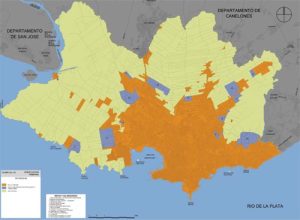

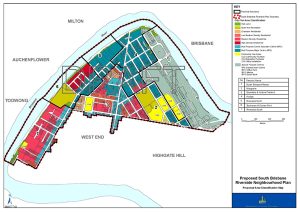

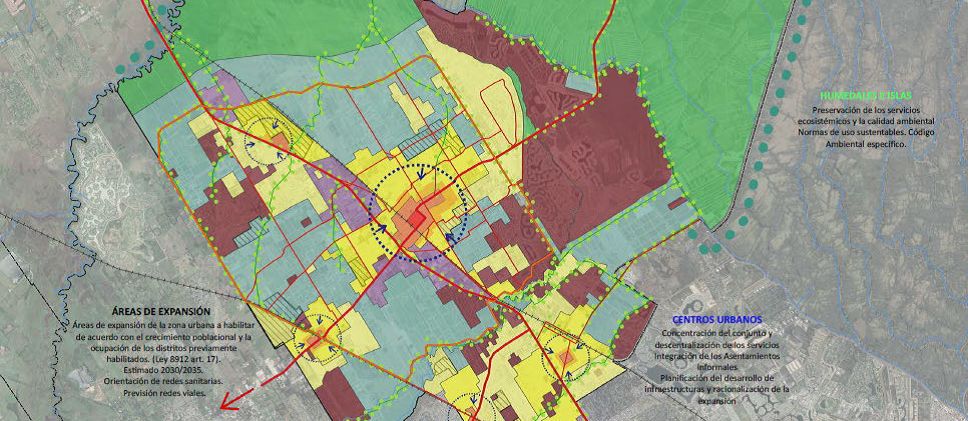

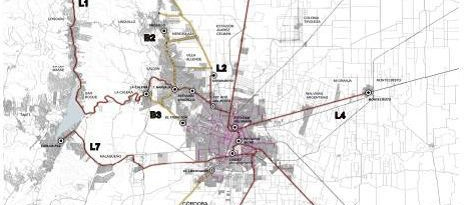

Por fuera de la CABA y a escala de la región metropolitana, el capítulo de Gutman y Wainer analiza las derivas de los instrumentos de planificación urbana a lo largo de más de dos décadas (1990-2014). Interroga una selección de planes municipales para verificar si en su formulación contienen elementos que efectivamente los constituyen como dispositivos de planificación eficaces, aptos para regular la actividad privada y orientar las obras públicas. Luego de una breve revisión de estudios sobre la planificación urbana territorial en la RMBA, presenta la metodología utilizada en la selección de 14 de los 24 planes publicados o accesibles, en base a la intersección de criterios geográficos, temporales y tipológicos: Almirante Brown (2011), Brandsen (2007), Campana (1999), Ensenada (2010), Florencio Varela (2013), General San Martín (2004), La Matanza (2014), Lanús (2012), Luján (2004), Malvinas Argentinas (2005), Moreno (2000), Morón (2005), Pilar (2010) y Tigre (2013). Propone una recategorización tipológica y en las reflexiones finales observa: que la existencia de un plan no determina la calidad y la implementación de la política pública urbana; que los planes más elaborados no se correlacionan con los mejores resultados de la planificación; que la innovación fue mayormente desarrollada por algunos municipios que decidieron no elaborar un plan. Estos hallazgos cuestionan la necesidad y efectividad de algunos de estos planes, como instancias prospectivas y legislativas, para la exitosa implementación de políticas públicas urbanas a escala local. Finalmente sostiene que “la anticipación disciplinar no implica sólo buena voluntad, objetivos y visiones de futuro sino la correcta aplicación de las reglas del arte en un contexto dado, con instrumentos orientados a la inclusión y a la eficacia y capacidad de los técnicos para dar respuesta con fundamento”.

A escala de la cuenca baja del Matanza Riachuelo, el capítulo de Vanesa Marazzi encara, desde las ciencias políticas, los límites y desafíos de las políticas públicas de abordaje integral que ejecuta la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La autora destaca, así como lo hacen otros capítulos de este libro, que en el territorio de incumbencia de la ACUMAR se superponen ámbitos jurisdiccionales diversos. Señala asimismo que sus intervenciones deben tener alcance intersectorial (sobre problemas ambientales, urbanos, sociales y económicos), y que debe atender al proceso de judicialización que lo ordena y controla. Analiza la cuenca como ámbito de intervención y bien público, y la arquitectura institucional y organizacional de la ACUMAR a través de una minuciosa información, así como los dispositivos de intervención expresados en el PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental) y su presupuesto. Demuestra como la coordinación intersectorial e inter-jurisdiccional es difícil de lograr, debido entre otras razones a las asimetrías de poder que existen en el territorio, a la falta de recursos y capacidad adecuada para encarar la magnitud del problema y a la escasa articulación de las intervenciones propias de la ACUMAR con los lineamientos del PISA. Observa que dicho plan no establece una secuencia lógica de acciones y, por lo tanto, no es funcional ni para la gestión ni para la población destinataria. Concluye que las limitaciones con las que se encuentra la ACUMAR pueden explicar el bajo nivel de cumplimiento de la sentencia “no solo visible en la subejecución presupuestaria sino también en la escasa modificación de las condiciones de vida de la población afectada”.

Un ejemplo que manifiesta las tensiones que se producen entre las disposiciones de la ACUMAR, el gobierno de la CABA y los pobladores del sector de la villa 21-24 en la ribera del Riachuelo se encuentra en el capítulo de Risso Patrón y Pich Aguilera. En el marco de un análisis multiescalar (urbano, barrial y del fragmento), los autores discuten en especial los avatares de la creación de un espacio público -en este caso la liberación del camino de Sirga-, sobre un territorio habitado en condiciones de vulnerabilidad ambiental, habitacional y urbana. Desde un enfoque que considera a la pobreza como un fenómeno situado, cambiante y polisémico, interpelan la propuesta de creación de espacios públicos entendidos como instrumentos para mejorar la sociabilidad urbana. Analizan de ese modo los resultados de una extendida y compleja interacción entre dos modelos de producción del espacio: el estatal y el autogestionado. Evidencian los problemas que apareja la aplicación de un plan y política urbana que priorizó la dimensión ambiental por sobre la social en la CABA y concluyen “Mientras los proyectos de escala metropolitana son presentados por el Estado hacia los sectores populares como políticas de integración, las prácticas concretas en el territorio denotan que la institucionalidad construida, las intermitencias y la duplicidad de roles que se producen en su implementación reproducen y perpetúan aquellas inequidades y deficiencias que debieran revertir” (p.11).

Siguiendo con el acercamiento a localizaciones específicas en la cuenca baja, el capítulo de Mónica Lacarrieu discute desde la antropología, a partir del estudio de la Casa de la Cultura en la Villa Barrio 21 24 (Barracas, CABA), la noción de cultura en el seno de territorios socialmente imaginados como relegados y periferizados. Analiza críticamente los paradigmas sobre la cultura que subyacen en propuestas como “igualar el acceso a la cultura” o “acercar la cultura al barrio”, así como en las tendencias que proponen la “ciudad creativa” y el “urbanismo social”. A través de una problematización de la cultura, la autora cuestiona la posibilidad de establecer puentes entre estos dos últimos modos de hacer ciudad. En particular, destaca como pendiente el debate sobre la territorialidad y el rol de la cultura en los procesos de urbanización de la villa. En dicho marco, presenta los resultados del trabajo etnográfico interdisciplinario (2013-2019), focalizado sobre el rol del Estado y sobre las representaciones, usos y apropiaciones de organizaciones sociales, habitantes y visitantes del barrio, analizando las tensiones que se producen entre la relegación/recualificación urbana y procesos de inclusión/exclusión social. La serie de apartados, densamente documentados con testimonios de las observaciones de campo, despliega en sus títulos una secuencia de expresivas interpretaciones sobre la casa de la cultura, tales como: “un oasis en el desierto”, “ambulancia cultural”, “puertas abiertas sin filtro”, “un faro en medio de la noche”, “¿un plato volador?”. Concluye señalando que “la Casa empoderó a personas de la Villa, bajo el modelo de un proyecto de gestión territorial y comunitario, aunque no del todo independizado del Estado que, como hemos visto, modificó su hacer institucional de acuerdo al contexto en el cual impuso su dinámica. Sin embargo, estos procesos encubren u omiten las dinámicas y lógicas de inclusión-exclusión, los acuerdos o disensos, las desigualdades y relaciones de poder, bajo el supuesto de que empoderar supone reconocer y visibilizar –por fuera del Estado– comunidades que comparten bienes, recursos y normas”.

La Parte III, “Pensar el Hábitat Popular”, contiene una selección de reflexiones y acciones sobre el espacio construido en áreas de vulnerabilidad de la cuenca del Matanza Riachuelo.

En base al análisis de una selección de cuatro casos de implementación de políticas ubicados en la cuenca baja del MR, el capítulo de Verónica Gallardo y Juan Pablo Scaglia presenta un enfoque crítico y propositivo de dichas políticas sectoriales. Comienza con una revisión histórica de las políticas de vivienda en el ámbito nacional en los últimos 50 años e incluye un estudio de las modalidades implementadas para la gestión de tierras y proyectos, así como su impacto sobre los beneficiarios de dichas políticas de vivienda. Destaca que una de las mayores fuentes de conflicto social que padece la Argentina son los intereses en pugna en torno al acceso a la tierra y la demanda de sectores postergados para acceder a un hábitat digno. El desarrollo de los cuatro casos, ubicados en distintas jurisdicciones de la cuenca y de distinto nivel de gestión, muestra las alternativas institucionales, presupuestarias y sociales, así como las limitaciones y algunos logros de las políticas más recientes (reurbanización de Villa Tranquila, en Avellaneda, y la relocalización de Villa Jardín, en Lanús, ambos en la provincia de Buenos Aires; reurbanización y relocalización de la Villa 21-24 y proyecto de urbanización Estación Buenos Aires, los dos en la CABA). En base a estos estudios, propone una serie de recomendaciones para lograr un modelo institucional que pueda conjugar a nivel nacional la representación de los distintos y a veces contrapuestos intereses que intervienen en la gestión del hábitat, bajo un paradigma de participación popular y democrática. Finalmente concluye que “una nueva etapa exigiría una mayor calidad de gestión de las políticas públicas en general y de aquellas que refieren al hábitat en particular, que involucre la priorización de planes estratégicos y proyectos inclusivos y democráticos, sin por ello dejar de prestar atención a la dinamización que en términos de economía, producción y empleo propicia la obra pública”.

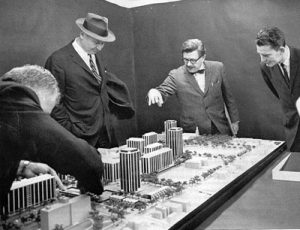

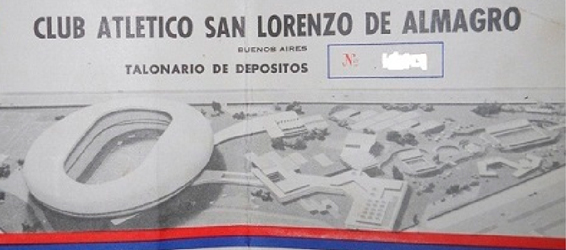

Un acercamiento narrativo y visual a las actuaciones proyectuales del Programa de Crédito Argentino (ProCreAr, 2012-2016) en el territorio de la cuenca del Matanza Riachuelo se presenta en el capítulo de Matías Torres, en base a los trabajos realizados en el taller de diseño dirigido por Javier Fernández Castro (FADU UBA) y a la experiencia del autor en los equipos del ProCreAr. En ese marco, revisa los antecedentes históricos de las grandes operaciones urbanísticas y arquitectónicas llevadas a cabo en la cuenca desde fines del siglo XIX y describe el alcance del programa a escala nacional. Sitúa los proyectos del ProCreAr en un cuarto lugar en la escala de grandes obras urbanísticas de vivienda en la cuenca, luego de Villa Soldati, Ciudad Evita y el conjunto General Savio de Villa Lugano. De los seis desarrollos urbanísticos del programa en la cuenca, dos se localizaron en la CABA (Estación Buenos Aires y Estación Sáenz), y el resto en los municipios de Ezeiza (Barrio Dos), La Matanza (Canning y Ciudad Evita) y Lomas de Zamora. Estableciendo los lineamientos de proyecto, presenta los prototipos arquitectónicos para abordar el enorme desafío que implicaba el programa, en su escala y tiempos disponibles y en sus diversas condiciones urbanas. Concluye con una detallada presentación del caso de la Estación Buenos Aires, refiriéndose a sus preexistencias socio-espaciales, describiendo gráfica y textualmente el proyecto e incluyendo notas sobre el proceso de licitación.

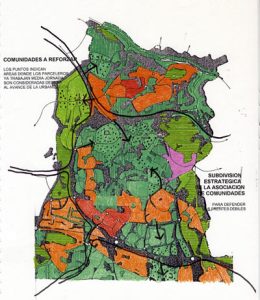

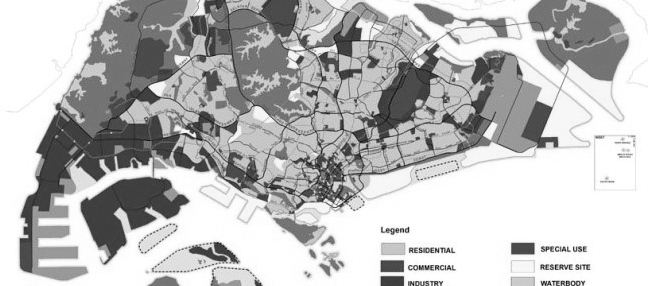

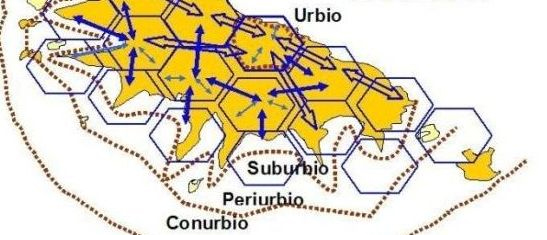

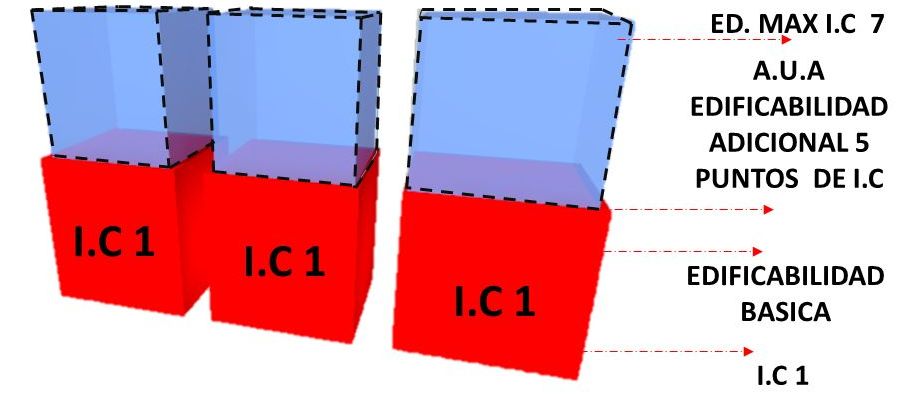

Por último, y desde las disciplinas del diseño, interpelando el campo temático del hábitat popular, el capítulo de Javier Fernández Castro propone de manera provocativa una serie de cinco hipótesis o lineamientos proyectuales: Urbano, Mestizo, Compacto, Múltiple y Justo. Revisa la experiencia histórica de la disciplina respecto al hábitat popular y propone trascenderla, pero no se expide respecto a la última hipótesis (Justo) en tanto la identifica como el “más complejo de los desafíos, aquel por el que vale la pena investigar” . Propone lecturas tipológicas con el objeto de visibilizar la multiplicidad del hábitat popular en el contexto de la cuenca del Matanza Riachuelo; concibe dichas lecturas como parte inicial y fundante del proceso proyectual y reconoce enclaves, bordes, espacios indeterminados, hiper-conjuntos, villas, espacios intersticiales , contenedores y patrimonios: identifica la tarea proyectual como una práctica social sometida a diversas tensiones en el orden físico, social productivo y temporal, al tiempo que propone una batería de estrategias de actuación enunciadas como verbos: implantar, mediar, completar, articular, infiltrar, acomodar, insertar. Define al proyecto como una herramienta posibilitante y concluye: “Un plan de hábitat popular debe partir entonces de reconocer y ponderar la multiplicidad de tipos preexistentes, establecer sus tipificaciones y demandas ad hoc, para desarrollar estrategias generales de proyecto y gestión y tácticas específicas en cada caso. Sólo así el proyectar podrá recuperar un espacio en la discusión, traduciendo consignas en casos, cualificando y cuantificando concreciones, estableciendo modos de consecución y multiplicación de recursos; en definitiva, espaciando el hábitat popular como contextura de la vida cotidiana”.

Los aportes de estos 12 capítulos sobre las tensiones socio espaciales en la cuenca baja del Matanza Riachuelo, realizados desde distintos campos disciplinares, tienen en común no sólo el conjunto de objetivos orientados a producir sociedades más justas, menos desiguales y más integradas sino el enfoque interdisciplinario que se hace evidente en cada uno de ellos. Vaya solo un ejemplo, tomando solamente dos capítulos: cuando Dadón encara la cuestión ambiental incluye problemáticas sociales y económicas; cuando Lacarrieu problematiza los conceptos de cultura lo hace en referencia a la integración urbana.

Esta interdisciplinariedad fue uno de los desafíos que encaró este grupo de autores en tanto miembros del proyecto de investigación subsidiado por la Universidad de Buenos Aires “Tensiones, proyectos e intervenciones para el desarrollo con inclusión socio-espacial en la Cuenca Matanza-Riachuelo”, dirigido por la que suscribe y codirigido por Javier Fernández Castro, Mónica Lacarrieu y Ariel Misuraca (UBACYT 20620130100021BA Programación Científica 2014-2017, Area de Marginaciones Sociales, PIUBAMAS).

Agradecemos a la Universidad de Buenos Aires la oportunidad para desarrollar este trabajo, que nos permitió la interacción entre colegas provenientes de los distintos campos disciplinares en pos de explorar nexos, puentes y lenguajes para complementarnos conceptualmente y complementar asimismo nuestras aptitudes, conocimientos y métodos desde una sólida plataforma de valores compartidos.

Por último, queremos dedicar este libro a honrar la memoria de Verónica Cecilia Gallardo quien participó activamente en estas exploraciones y aportó con generosidad sus conocimientos, sus conjeturas, su trabajo y su entusiasmo, hasta su temprana desaparición en marzo de 2019.

MG

Mayo 2020

La autora es Doctora y Arquitecta, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (FADU, UBA). Profesora Consulta en la FADU, UBA, donde integra la Comisión de Doctorado y está a cargo de la Dirección de Programas Internacionales. Full Professor of Urban Studies and International Affairs, The New School University, Nueva York, donde co-dirige el Observatorio Latinoamericano (OLA). Autora, coautora, editora y co-editora de 22 libros. Entre ellos se cuentan: M. Gutman, Buenos Aires. El Poder de la Anticipación. Imágenes itinerantes del futuro metropolitano en el primer Centenario, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2011; M. Gutman, A. Clemente, M. Lacarrieu y M. Villavicencio, Bicentenario Argentino. Celebrar en las Calles, Ser Parte de la Historia, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2016; y M. Cohen, M. Carrizosa y M. Gutman (ed.), Urban Policy in Latin America. Towards the Sustainable Development Goals?, Londres, Routledge, 2020.

De su autoría o sobre su trabajo, ver también en café de las ciudades:

Hábitat en deuda. Veinte años de políticas urbanas en América Latina. Michael Cohen, María Carrizosa y Margarita Gutman (editores). café de las ciudades, Buenos Aires, 2016.

Número 154 I Planes de las ciudades

Anticipar no es planificar I Derivas de los instrumentos de anticipación disciplinar en la Región Metropolitana de Buenos Aires I Por Margarita Gutman y Laura Wainer.

Número 76 I Historia y Política de las ciudades

¿Qué hacer con el Bicentenario? I Oportunidades de una celebración: “la memoria colectiva es políticamente poderosa” I Por Marcelo Corti

Número 61 I Historia y Planes de las ciudades

Buenos Aires 1536-2006 I La Historia urbana del Area Metropolitana, por Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy I Marcelo Corti

Inclusión y tensiones en la cuenca Matanza-Riachuelo. Los dilemas de la integración socio-espacial. Margarita Gutman (directora). café de las ciudades, Buenos Aires, 2021. Consultas y pedidos: [email protected]

Contenido:

Prólogo. Guillermo Cabrera

De articular saberes y propuestas de inclusión. A modo de introducción. Margarita Gutman

PARTE I. TENSIONES SOCIO-TERRITORIALES

La Cuestión ambiental en la cuenca Matanza Riachuelo. José R. Dadon

Voces plebeyas en el espacio público digital. Emergencia de conflictos territoriales en el sur del AMBA. Margarita Gutman, Javier Nesprias y Ximena Puppo

Desintegración urbana. Un conflicto geométrico de múltiples dimensiones

Ariel Misuraca y Andrea Arosa. Imágenes de las tensiones en torno al Riachuelo. Ariel Pradelli

PARTE II. POLÍTICAS PÚBLICAS Y VULNERABILIDAD URBANA

La integración socio espacial en disputa. Urbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires. Adriana Clemente

Derivas de los instrumentos de planificación urbana. Región Metropolitana de Buenos Aires (1990-2014). Margarita Gutman y Laura Wainer

ACUMAR y la intervención integral en territorios de jurisdicción compartida. Vanesa Marazzi

El espacio público en cuestión. Intervenciones en la ribera de la Villa 21-24. Domingo Risso Patrón y Miguel Pich-Aguilera

¿Acercar la cultura a los territorios de la pobreza urbana? La Casa de la Cultura del Barrio-Villa 21-24. Mónica Lacarrieu]

PARTE III. PENSAR EL HÁBITAT POPULAR

Propuestas para la gestión del hábitat en la cuenca baja del Río Matanza-Riachuelo. Verónica Cecilia Gallardo y Juan Pablo Scaglia

Acciones, programas y proyectos en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Matías Horacio Torres]

Multiplicidad del hábitat popular. Conceptos, tipos y estrategias proyectuales. Javier Fernández Castro

Sobre la cuenca Matanza Riachuelo, ver también en café de las ciudades:

Número 176 I Ambiente

Riachuelo, una deuda sin fin I Años de frustración y desesperanza. Por Fernando Fimognare

Número 153 I Ambiente y Política de las ciudades

¿Cuánto queda de la ACUMAR? I Cuando el riesgo Riachuelo-Matanza persiste I Por Artemio Pedro Abba

Número 124 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad de ACUMAR en movimiento (lo duro, lo blando, lo lateral) | Mario L. Tercco

Número 89 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad (optimista) del Riachuelo | Mario L. Tercco

Número 88 | Planes de las ciudades (II)

La actualización del Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo | Hacia la reversión de una deuda ambiental y social | Grisela García Ortiz

Número 87 | Ambiente y Política de las ciudades

Amanece, que no es poco | La autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y la institucionalidad metropolitana en Buenos Aires | Artemio Pedro Abba

Número 32 | Recorridos

El Riachuelo recobrado | La ilusionada navegación de una utopía urbana. | Marcelo Corti

Número 3 I Ambiente

La cuenca del Riachuelo | Consensos para la acción en el sector más postergado de Buenos Aires. | Marcelo Corti