N. de la R: El texto de esta nota reproduce los aportes de las autoras a nuestro Glosario de las ciudades, 200 conceptos urbanísticos por 200 autoras/es en celebración del número 200 de café de las ciudades.

Se podría decir que la demografía, como las estadísticas, es la ciencia de lo inexacto, es decir, ciencias dedicadas a medir aspectos de lo social y preocupadas por calcular aquello que indefectiblemente va a tener algún error.

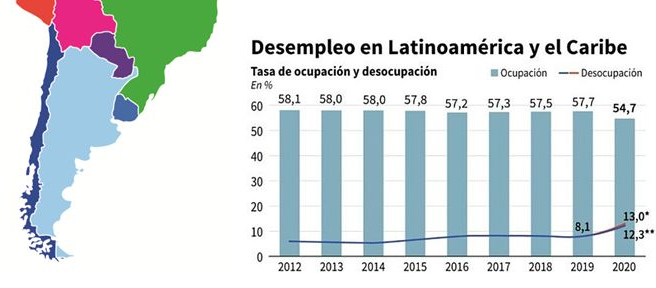

En 1966 Naciones Unidas hacía una proyección de la población mundial, en la que decía que en 2020 ésta alcanzaría los 8.500 millones de habitantes. Si bien este valor se aproxima bastante a lo que hoy ocurre, esta cifra no está exenta de un cierto error y, muchas veces, gran parte de las previsiones en planificación urbana se deducen de los errores en las proyecciones demográficas. Esta posición frente a las mediciones estadísticas levanta una barrera entre los escépticos, la falta de credibilidad respecto de los datos estadísticos y la permanente necesidad de contar con ellos.

Si bien hoy estos métodos han ido mejorando debido al avance de la tecnología, la informática y las técnicas de levantamiento de datos, podemos seguir afirmando que esa inexactitud es uno de los aspectos que desvela a los demógrafos.

Sin embargo, no puede deducirse mecánicamente de esto la falta de solidez del conocimiento demográfico. En todo caso, los errores se derivan de supuestos equivocados sobre el comportamiento futuro.

Ahora bien, el objeto de estudio de la demografía es el estudio de las poblaciones humanas; este campo tan vasto se entrecruza con múltiples disciplinas sociales, por lo que la demografía no pretende aunarlas a todas ellas sino más bien ir en su auxilio.

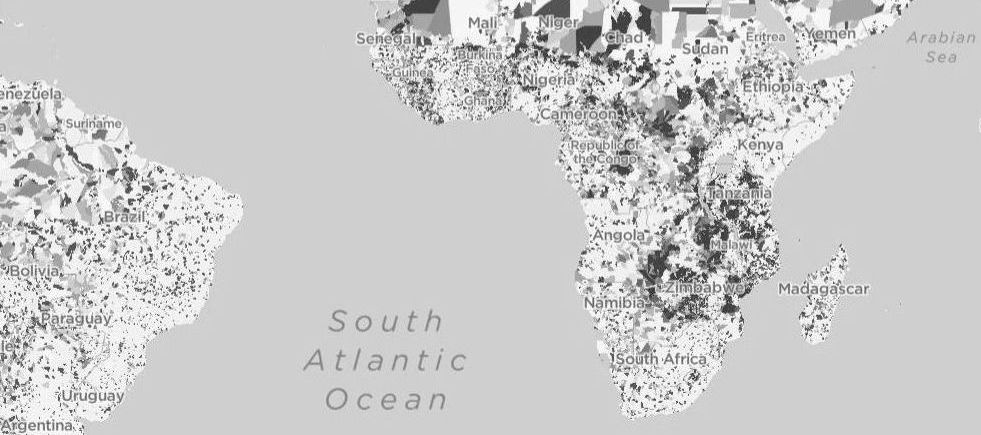

La demografía en sí pretende, a través del estudio de una serie de campos conexos de las ciencias sociales –tales como, la fecundidad, la reproducción, la mortalidad, las migraciones, la nupcialidad, la distribución en el espacio, dados como campos homogéneos– contar la población total en un espacio geográfico y en un momento determinado.

La variación de la población es entendida desde la demografía como la evolución en el tiempo de un conjunto de aspectos de las poblaciones humanas, en donde las causas de estas se encuentran en otros campos de estudio. Para poder llevar a cabo esta tarea, la demografía deberá aclarar sus métodos estadísticos o censales y, sobre todo, el área de conocimiento sobre el cual aplicar dichos datos y la forma en que han sido levantados.

El objeto de estudio de la demografía es el estudio de las poblaciones humanas; este campo tan vasto se entrecruza con múltiples disciplinas sociales, por lo que la demografía no pretende aunarlas a todas ellas sino más bien ir en su auxilio.

Encontramos entonces dos grandes campos de la ciencia demográfica; por un lado, el método con el cual medir correctamente cada fenómeno y, por otro, la de interpretar y analizar las causas y consecuencias de éstos. Esta división taxonómica de la demografía va unida a una diferenciación metodológica, ya que no es lo mismo el análisis demográfico estricto que un análisis causal. El primero se remite a describir concretamente el fenómeno medido, mientras que el segundo remite a variables extra-demográficas o correspondientes a otros campos de estudio necesarios para actuar e inferir sobre lo analizado.

La dicotomía entre el análisis propiamente dicho y el análisis causal indica simplemente la diferenciación entre dos tipos de prácticas, una técnica (de técnica estadística, fundamentalmente) y otra de carácter empirista o interpretativa. Mientras el demógrafo no sea capaz de responder a este tipo de cuestiones, su práctica continuará siendo mecánica y meramente técnica.

La demografía, en este sentido, se viene dando a sí misma como objeto el estudio de los fenómenos demográficos; es así como la demografía existe para ella misma. Por ello colocarla forzosamente ha de implicar una crítica a su objeto de estudio. Discutir aquí el problema de la relativa autonomía de la demografía tiene como condición previa el estudio de la articulación de su objeto de estudio con el de las otras ciencias sociales.

Podría decirse entonces que desde este enfoque la demografía es entendida como una metadisciplina. Podríamos dividirla en demografía propiamente dicha y otras, como demografía urbana, demografía de la reproducción, demografía económica, demografía de las causas de mortalidad, etc.

Ahora bien, volvamos a las cuestiones metodológicas de la demografía. El simple hecho de dejar para una segunda etapa la interpretación causal de un fenómeno demográfico implica el riesgo cierto de arribar a una confusa matriz de correlaciones, donde se mezclan indicadores que nada tienen que ver unos con otros, con un resultado incierto. Lo que interesa dejar en claro aquí es que la supuesta autonomía del campo de la demografía no es real; si bien tiene su propia especificidad, esta debe ser atravesada necesariamente por los campos de aplicación.

La respuesta no es sencilla. Como vemos, la posición ideológica aun en una ciencia tan práctica y supuestamente exacta como la demografía no deja de estar presente, ya que para poder medir e interpretar hace falta partir de unos supuestos a priori (hipótesis), sujetas a una toma de posición respecto del fenómeno. Las relaciones entre las variables de un mismo fenómeno no son deducibles a partir de una variable sobre otra sino formado parte de una relación entre ambas.

Por ejemplo, en investigaciones más recientes los fenómenos típicos de la demografía, como la estructura y distribución por sexos y edades de una población, el índice de masculinidad, su natalidad-fecundidad, los procesos migratorios, etc., van a ser atravesados por aspectos tan cruciales como las cuestiones culturales, de género, el nivel educativo, la planificación familiar, la capacidad de la fuerza de trabajo, la composición y recomposición de los hogares y las políticas que se estén llevando a cabo respecto de estas.

En las ciudades, por ejemplo, la densidad, la pobreza urbana, la segregación social, la feminización, el hacinamiento, la falta de vivienda, la distribución de los equipamientos e infraestructuras –fenómenos todos ellos fuertemente influidos por las políticas urbanas– van a incidir claramente en las cuestiones de los métodos de medición, y por ende va a ser necesario tomar posiciones a priori para poder proyectar la población futura.

En este caso, la demografía no queda exenta en un campo autónomo sino que claramente debe mutar hacia una inter-transdiciplina o en auxilio de otras, tales como la economía, la sociología, la antropología, el urbanismo y la medicina, comportándose como una subregión dentro de una región científica de disciplinas que estudian las poblaciones humanas.

Esta visión no pretende ser un punto de vista novedoso; en la historia del pensamiento económico y urbano no han faltado autores que refieran a la necesidad de abrir los campos disciplinares y poner en cuestión la necesidad de generar campos comunes más fértiles. Esto no significa que los fenómenos demográficos se expliquen mecánicamente a partir del resto de la estructura económica y cultural de la sociedad de que se trata sino, más bien, que todo régimen histórico concreto de producción, cultura, economía o sociedad tiene sus leyes de población que le son propias, leyes que rigen de un modo concreto la distribución, producción y reproducción de esa población en estudio.

Como vemos, la posición ideológica aun en una ciencia tan práctica y supuestamente exacta como la demografía no deja de estar presente, ya que para poder medir e interpretar hace falta partir de unos supuestos a priori (hipótesis), sujetas a una toma de posición respecto del fenómeno.

Queda claro, entonces, que separar métodos de medición del análisis e interpretación demográfica es solo una esterilización de contenido respecto de lo que se quiera medir. La objetividad de la medición no estará dada por el error muestral, sino por el enfoque y las variables utilizadas para demostrar las hipótesis de investigación.

Todo proceso de trabajo científico deberá por ende articular cuatro esferas: la esfera teórica, la metodológica (técnica de medición), el campo o caso de estudio y una cuarta no menos importante: la esfera política.

Pero esta articulación es necesaria en el proceso de producción de un conocimiento sobre la realidad concreta. Y, por otro lado, es posible que intereses extra científicos empujen hacia un estallido permanente en los diversos componentes de la investigación. Así en las ciencias sociales en particular, la tradición de la filosofía social de una parte y las exigencias administrativas de otra, empujan hacia esa separación que equivale a la yuxtaposición estéril de formalismo y empirismo. (Manuel Castells, 1971)

Todo régimen histórico concreto de producción, cultura, economía o sociedad tiene sus leyes de población que le son propias, leyes que rigen de un modo concreto la distribución, producción y reproducción de esa población en estudio.

No se trata, entonces, solo de poner en tela de juicio la neutralidad o exactitud de los datos sino, sobre todo, de negar el propio planteamiento empirista en donde la teoría aparece como un corolario de la medición. Por el contrario, los datos intentarán verificar y articular el análisis teórico con los hechos, corroborando o refutando las hipótesis planteadas.

Si bien la demografía no es solo el llamado análisis demográfico, está claro que, sin esta práctica técnica de metodología estadística, la ciencia social se reduciría a generalización o a deducciones teóricas intuitivas a ciegas, sin verificación alguna. En ciencias sociales podemos decir que sin datos no hay conclusiones, pero también es cierto que los datos solos, en sí mismos, no sirven para interpretar un fenómeno si a priori no hay una hipótesis a verificar.

CP

La autora es arquitecta, urbanista y Magister en Desarrollo Urbano (FAUD-UNC). Doctora en Demografía (FCE-UNC). Docente Investigadora del Instituto de Investigación de la Vivienda y el Hábitat (CEUR-CONICET).

Del Glosario de las ciudades, ver también Acera, vereda, por Miguel Jurado; Centralidad, Nueva Centralidad, por Mireia Belil, Lorena Vecslir; Pandemia, por Natalia Dopazo; Manzana, por Fernando Diez, Carlos Gómez y Leticia Gómez, Mariana Debat; Humedal; Periurbano, por Laura Alcalá y Universidad, por Cecilia Becerra, Mercedes Di Virgilio y Mirela Fiori.

Castells, Manuel. (1971). Les nouvelles frontiers de la methodologie sociologique. Theory and methods of social research, New York, Columbia University Press.