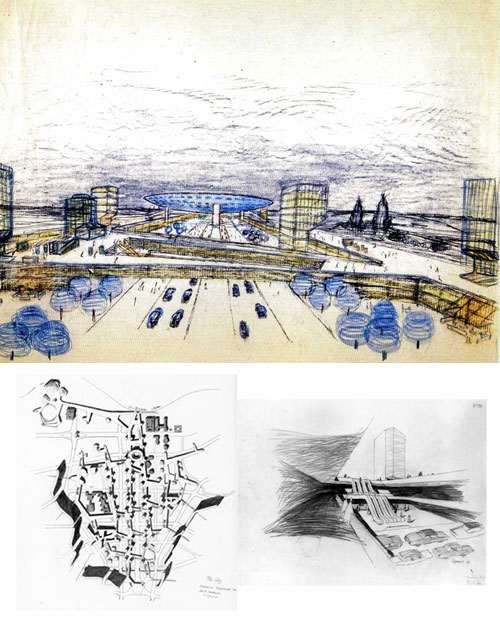

Debo a Fernando Díaz Terreno el conocimiento de un croquis algo naif realizado por Alison y Peter Smithson para el Concurso Berlín Hauptstadt, realizado entre los años 1957-1958. De aquella propuesta del matrimonio británico conservaba solo el recuerdo de unas plantas generales en que una suerte de megaestructura conectora se superpone a distinto nivel sobre la trama y el catastro existentes de la ciudad.

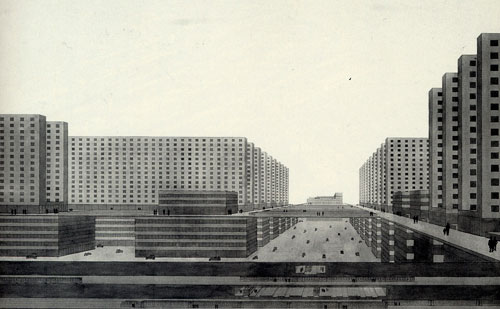

>La idea de una ciudad en varios niveles tiene un antecedente histórico renacentista, la ciudad ideal de Leonardo en donde se superponen una red para carruajes y gente de pueblo con otra, superior, por donde solo transitarían los “gentilhombres” (por otro nivel, subterráneo, circularían las “inmundicias”). Pero su desarrollo es básicamente moderno y es en esencia la búsqueda de una solución a las complejidades del tránsito que trae la introducción del automóvil en la ciudad. Seguramente, su expresión teórica más exasperada es la ciudad de alta densidad propuesta por Ludwig Hilberseimer en 1924.

Varias décadas más tarde, el Team X la reinventa en varias versiones con el objeto de “recuperar la calle”, destruida por el doble embate del Movimiento Moderno y el automóvil. Duele decir que las propuestas resultaron en muchas ocasiones tan nefastas como lo que venían a combatir. Baste ver en Buenos Aires, por ejemplo, el destino de las calles en el aire de Lugano I y II, o los más modestos centros comunitarios en los nodos del conjunto Piedrabuena.

Sin embargo, existen también una gran cantidad de ejemplos positivos de cruces en desnivel. Un caso interesante de plataformas urbanas elevadas sobre autopistas es la llegada del centro de Filadelfia al río Delaware, con un par de placas-plaza que atraviesan una autopista en trinchera. Las tres torres al pie de una de las plazas tienen cierto aire de familia con la propuesta berlinesa de los Smithson. Y es que este tipo de cruces en desnivel son, como dijimos, un producto de esa década del ´50 y de los cuestionamientos a la invasión de la calle por el auto o a la construcción de autopistas urbanicidas alla Robert Moses.

En clave del desarrollismo latinoamericano, un caso similar es el puente entre el también brutalista Teatro Teresa Carreño y las Torres del parque Central, sobre la autopista de Caracas.

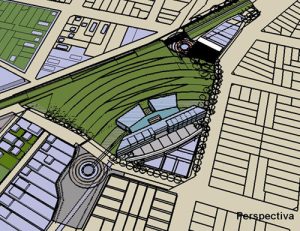

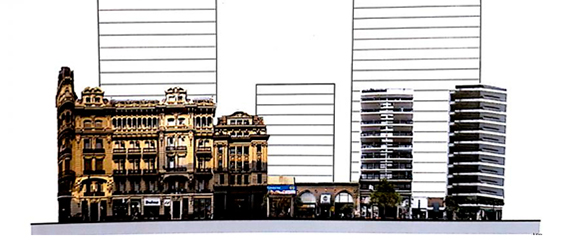

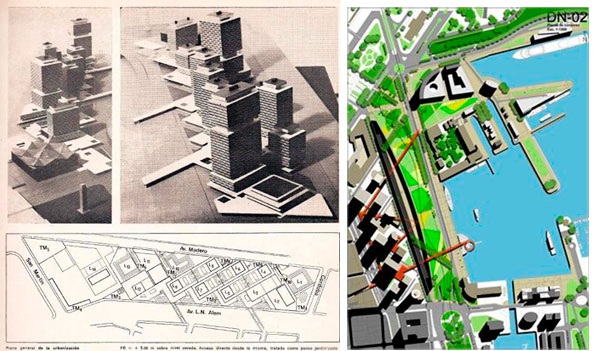

Más o menos de esa época es también el proyecto original de Clorindo Testa para Catalinas Norte, en Buenos Aires, que incluía dos puentes de impreciso origen sobre la Avenida Leandro N. Alem (quizás imaginando una vinculación a partir del nivel superior de la barranca sobre la calle 25 de Mayo; la idea reaparece en el buen proyecto de Ciocca, Cragnolino y Margenat para el entorno de Dársena Norte).

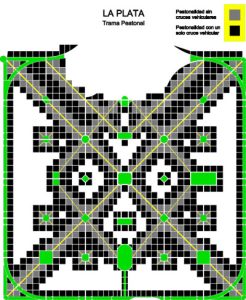

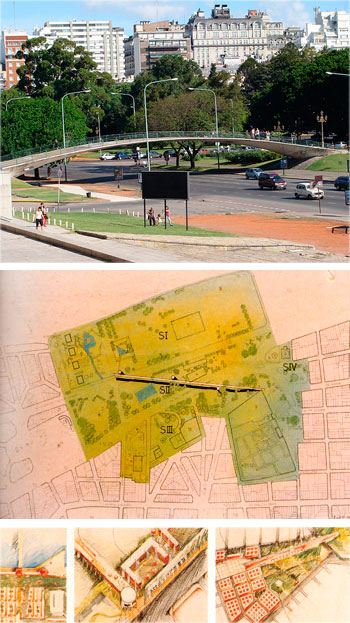

Y unos años después, el más modesto pero exquisito puente sobre la Av. Figueroa Alcorta de Cesar Jannello (replicado con éxito recientemente en dos puentes del Parque de las Tejas de Córdoba). La propuesta de Lepera y Vázquez Mansilla para la Recoleta, premiada en las 20 Ideas para Buenos Aires, postulaba la prolongación de ese circuito hacia la Plaza Francia, nuevamente aprovechando la circunstancia topográfica de la barranca. En el mismo concurso, la propuesta de conectores en La Ciudad llega al Río, de Fontana, Pastor y Corti, recurría a los mismos artilugios meta-catastrales de los Smithson para atravesar las infraestructuras de todo tipo interpuestas entre Buenos Aires y su costa ribereña.

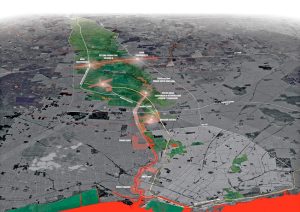

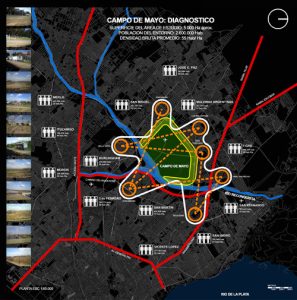

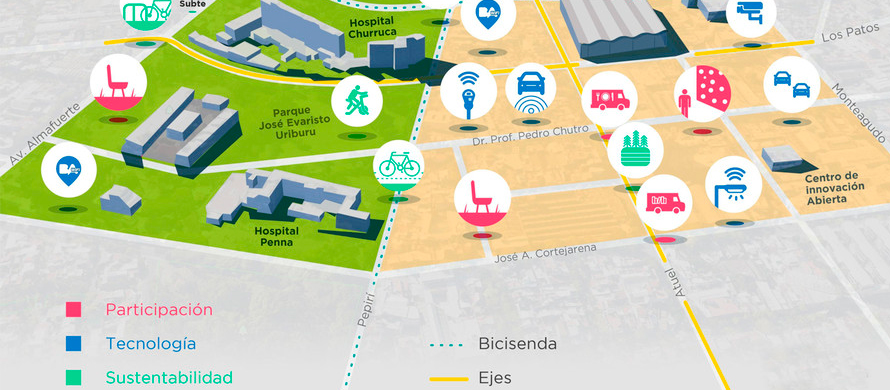

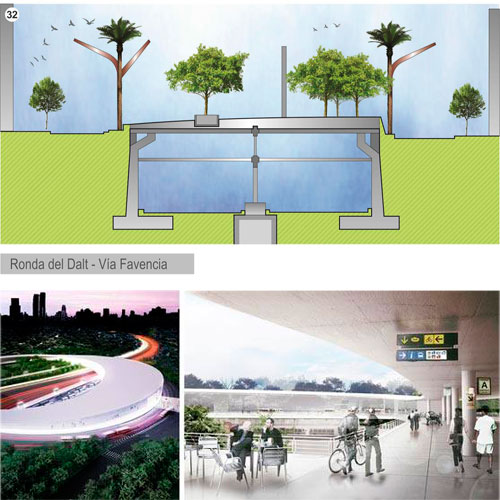

Más cercanas en el tiempo, se destacan las intervenciones de la Ronda de Dalt en Barcelona, diseñadas por Manuel Herce, de una escala más modesta que la sobre elevación de la Gare d´Austerlitz en París, el Big Dig de Boston o el soterramiento de la autopista Costanera Norte en Santiago. Recientemente, Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno propusieron plataformas similares para “civilizar” la Panamericana en la zona norte de Buenos Aires y resolver la peatonalidad y la transferencia al transporte público sobre la autopista.

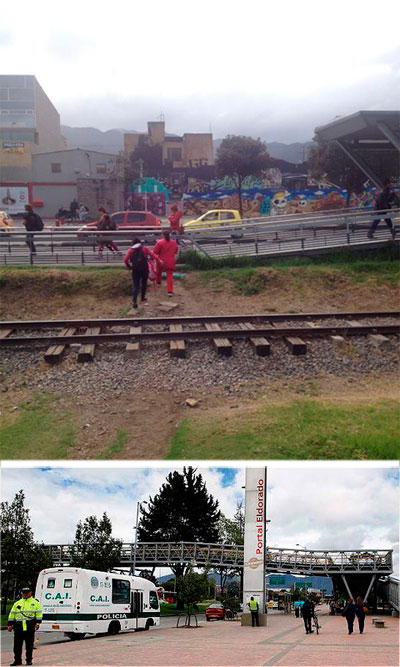

Por supuesto, la antítesis de estos buenos cruces son los terroríficos “cruces peatonales” que estamos acostumbrados a ver sobre nuestras autopistas y ferrocarriles. Recientemente se discutía en Bogotá sobre la recurrencia de accidentes en el acceso a las estaciones del Transmilenio y varios medios hablaron de la “imprudencia de los peatones”; Enrique Peñalosa señaló que por el contrario, es el mal diseño y las notorias incomodidades de los puentes lo que disuade a los usuarios de utilizarlos y los lleva a encarar el peligroso cruce a nivel.

En síntesis, el cruce peatonal mediante plataformas elevadas sobre infraestructuras viales o de otro tipo puede resultar una forma razonable de generar espacio público y conectividad en las ciudades. De entre los mejores ejemplos, se destacan aquellos que cumplen con estos requisitos:

– Un programa funcional de soporte, tanto de usos y recorridos como de inversiones y financiación de la obra (en ese sentido, debería ser una exigencia de contraprestación para algunos grandes emprendimientos privados).

– Respeto y adecuación al catastro existente.

– Dos (o más) sitios interesantes a unir y la consiguiente generación de circuitos y recorridos.

– Suavidad de pendientes en el recorrido peatonal, o su resolución mediante escaleras de cómoda ascensión o, preferentemente, mecánicas (como ya preveía el proyecto de los Smithson).

– Cuidado general de la seguridad, en especial para los sectores más vulnerables a la violencia urbana.

– Buena relación con la topografía natural o construcción de una topografía particular del proyecto.

– Las propias de cualquier espacio público, que de eso se trata el resultado: recorridos agradables, buenas vistas, buena forestación, buen control climático y ambiental.

En Argentina y en Latinoamérica en general, buenos proyectos de espacios públicos en desnivel podrían ayudar a resolver situaciones urbanas complejas a un costo razonable. Pensemos por ejemplo en el entorno de la Terminal de Omnibus y el Centro Cívico de Córdoba, o en la llegada desde San Martín o Maipú a las estaciones de Retiro. Son proyectos y programas que pueden inscribirse en la mejor tradición de la modernidad y de la ciudad democrática.

MC

El Instituto Ciudad en Movimiento trabaja actualmente con algunas ideas relacionadas al tema de esta nota en su programa internacional IVM Passages, espacios de transición para el siglo XXI.

Ver el proyecto de Ciocca, Cragnolino y Margenat para el entorno de Dársena Norte, ganador del concurso de ideas organizado en 2009 por la SCA.

Sobre las 20 Ideas para Buenos Aires, ver la nota en el número 58 de café de las ciudades.

El trabajo de Manuel Herce es uno de los más valiosos aportes contemporáneos a la correcta resolución de las interfaces entre la ciudad y sus infraestructuras. Ver su libro El espacio de la movilidad urbana (con Francesc Magrinyà) y estas notas en café de las ciudades:

Número 132 | Movilidad y Proyectos de las ciudades

Informe sobre el derribo del viaducto perimetral del puerto de Rio de Janeiro> I La relación entre infraestructuras, espacio público y gestión urbana. I Por Manuel Herce Vallejo

Número 131 | Movilidad de las ciudades

Fachadas y calles, dos caras de una misma moneda I Prólogo a El espacio de la movilidad urbana, de Manuel Herce Vallejo y Francesc Magrinyà. I Por Andrés Borthagaray

Número 88 | Movilidad de las ciudades

Ganar la calle, aquí y allá | Una visión integral del transporte urbano y la ciudad que genera: los libros de Manuel Herce y Andrés Borthagaray |Marcelo Corti

Número 63 | Planes de las ciudades (I)

El derecho a la movilidad y la adaptación del espacio público | De los modelos tradicionales de demanda a la planificación integrada del transporte | Manuel Herce Vallejo

Sobre el proyecto de “civilizar” la Panamericana, ver en café de las ciudades:

Número 122 | Movilidad de las Ciudades

Civilizar, recuperar y conectar | Hacia un sistema integrado de movilidad en la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires | Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno (Estudio Estrategias)

Número 133-134 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires I Terquedad del colectivo en la autopista I Columna a cargo de Mario L. Tercco