El texto de esta nota fue elaborado por el autor a partir de las disertaciones del Seminario Teorías y Políticas de la Ciudad Contemporánea, organizado por Urbs.tic en octubre de este año para promocionar y retroalimentar el diplomado con el mismo nombre que se desarrollará en 2023. El diplomado tiene el objetivo de abordar los nuevos retos y desafíos presentes en los procesos sociales, económicos, políticos, culturales y materiales que, desde una mirada transdisciplinar, permiten plantear nuevas posibilidades de articulación, comparación, integración de enfoques, conocimientos y saberes para abordar el fenómeno de la ciudad contemporánea desde su heterogeneidad, diversidad y derechos.

Los últimos doscientos años de la historia de la humanidad suponen que un elevado número de personas dejasen de vivir en el campo y se convirtiesen en residentes de un espacio urbano, bien sea una gran metrópoli, una pequeña ciudad o una urbanización de la periferia. Lo urbano está presente en nuestro devenir diario. Todo esto a pesar de que, en muchas sociedades opulentas, cada vez más personas opten por abandonar sus pisos o apartamentos en áreas urbanas sobredensificadas y se desplacen a residir a la periferia ciudadana, bien por elección propia (urbanizaciones residenciales de baja densidad) o necesidad (asentamientos irregulares o informales). Sin embargo, unos u otros, distantes de la ciudad central, no dejan de ser considerados ciudadanos. El proceso de urbanización, que hace varios decenios se identificaba casi exclusivamente con el crecimiento de ciudades, el hábitat en barrios, el trabajo cotidiano en grandes centros de actividad, ha sido superado. Así, tanto el centro urbano clásico como el distrito residencial de torres en altura o de viviendas unifamiliares, el polígono industrial de siempre, el moderno parque empresarial, y los asentamientos precarios de la periferia son espacios urbanos (Lois, González, Escudero, 2013).

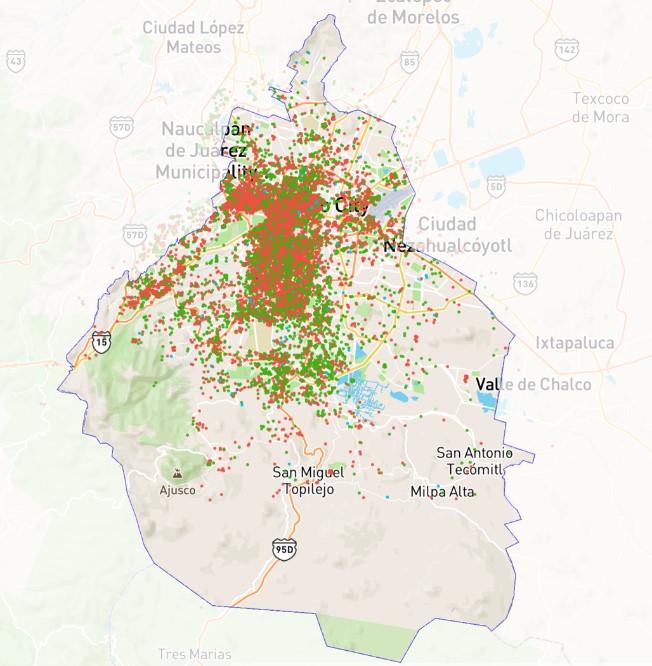

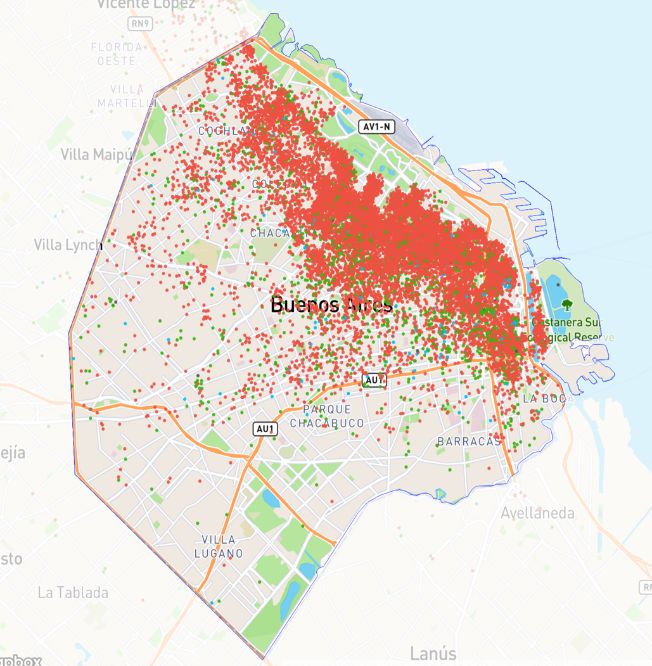

Latinoamérica tiene la tasa de población urbana más alta del mundo (82,13%), seguida de la región compuesta por América Latina y Caribe (79,63%). Un proceso de urbanización acelerado, en un contexto de fuertes desigualdades sociales y territoriales, ha construido sistemas urbanos desequilibrados y ciudades segregadas (Lois, González e Irazábal, 2022). Por todo ello, el fenómeno urbano de América Latina y el Caribe ha constituido, y constituye, uno de los retos más importantes para la investigación en ciencias sociales y territoriales. Las lecturas y perspectivas son numerosas y claramente interrelacionadas pero, en este seminario, expertos y expertas procedentes de diferentes disciplinas (Arquitectura, Urbanismo, Geografía, Economía Urbana, Antropología…) y países (México, Ecuador, Argentina, Brasil, Panamá…) han intentado responder tanto desde un punto de vista teórico como a partir de estudios de caso a dos desafíos principales: el gobierno urbano y la compleja y cambiante dialéctica centro-periferia.

…el fenómeno urbano de América Latina y el Caribe ha constituido, y constituye, uno de los retos más importantes para la investigación en ciencias sociales y territoriales. Las lecturas y perspectivas son numerosas y claramente interrelacionadas…

1. Gobierno urbano: una nueva gobernanza en un contexto de desigualdad

Habitualmente estudiamos el tránsito de la ciudad industrial a la postindustrial desde puntos de vista formales, estructurales y sociales. Pero la llegada de la ciudad (y el urbanismo) postfordista, generalizado a partir de inicios de la década de 1980, ha supuesto igualmente rápidos cambios en los modelos de gobernanza urbana. Aunque es muy difícil generalizar, dadas las diferencias regionales y locales a nivel global, podemos sintetizar una evolución en materia de lo que se da en llamar gobernanza urbana en tres etapas principales:

-Etapa 1. Empreserialismo urbano.

En el marco de la crisis y desmantelamiento del Estado del Bienestar, el modelo urbano neoliberal generalizado desde principios de 1980 supone la pérdida de confianza en la ordenación del territorio y la planificación urbana, y la apuesta por la planificación estratégica de ciudades. El urbanismo de la imagen y de las grandes obras, ejemplificados en fastuosos proyectos urbanísticos y la construcción de grandes obras públicas, se generalizó. La administración pública es copartícipe de este proceso a través de la reclasificación y recalificación del suelo, actuando como agente productor de suelo bajo objetivos especulativos, abandonando la promoción oficial de viviendas y sirviendo de apoyo a la promoción inmobiliaria privada, etc. Como consecuencia, bajo un resplandor de la riqueza financiera, latía una situación de desposesión, desigualdad y precariedad. Las estructuras sociales y familiares se fueron haciendo cada vez más débiles. Y el Estado, y todas sus administraciones, no respondieron a las necesidades de la clases medias y bajas.

La administración pública es copartícipe de este proceso a través de la reclasificación y recalificación del suelo, actuando como agente productor de suelo bajo objetivos especulativos, abandonando la promoción oficial de viviendas y sirviendo de apoyo a la promoción inmobiliaria privada, etc.

-Etapa 2. Insurgencias urbanas. Movilización social frente a la vulnerabilidad

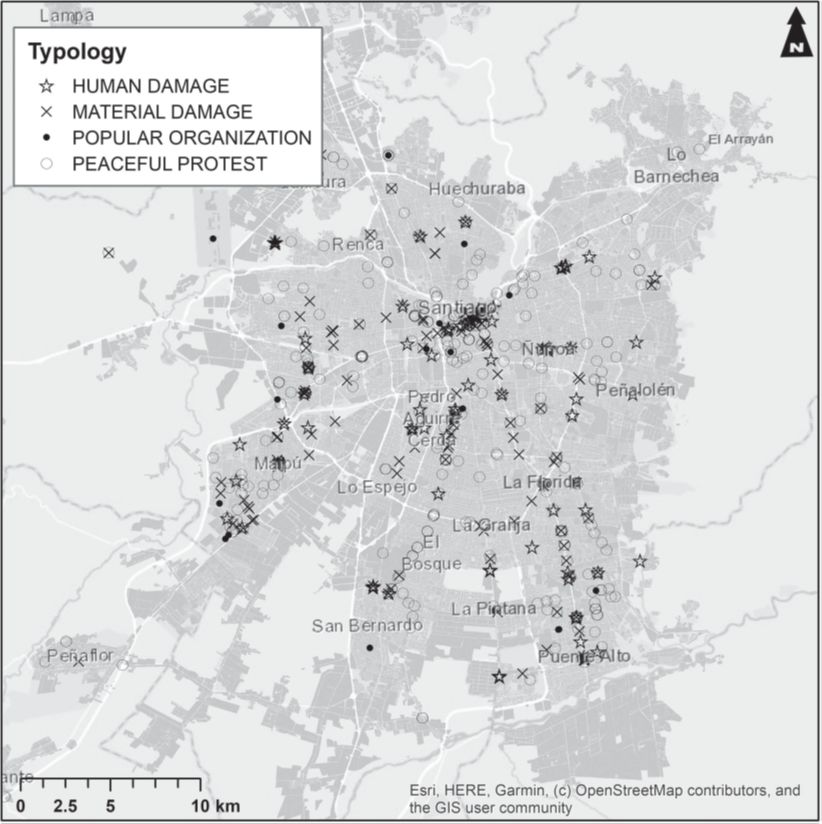

Los movimientos de barrio fueron claves en la movilización ante la desigualdad y pérdida de derechos. Bajo este amplio paraguas, se incluyen movimientos que reivindicaban derechos básicos como la vivienda, el empleo, la educación o la sanidad universales; los que demandaban democracia directa y ciudades para los ciudadanos (indignados, mareas, indígenas, feministas…); movimientos de los “comunes urbanos”, e incluso movimientos urbanos con un carácter cada vez más político y centrados en la movilización masiva para tomar el poder (Piñeira y González, 2018).

-Etapa 3. Del empresarialismo urbano a la gobernanza multivariante.

En este contexto de insurgencias frente a los excesos de las prácticas urbanísticas neoliberales y, en muchos casos, la llegada al poder de colectivos urbanos que nacen de las luchas sociales y los movimientos de barrio, se construye una filosofía de base en el diseño de formas de gobierno urbano basadas en la unidad de acción, la democracia, la igualdad y apartidismo (Alberich, 2012). Y unos principios centrados en la democracia real, participación, transparencia en los procesos, cooperación, corresponsabilidad entre administraciones, efectividad y coherencia y transversalidad.

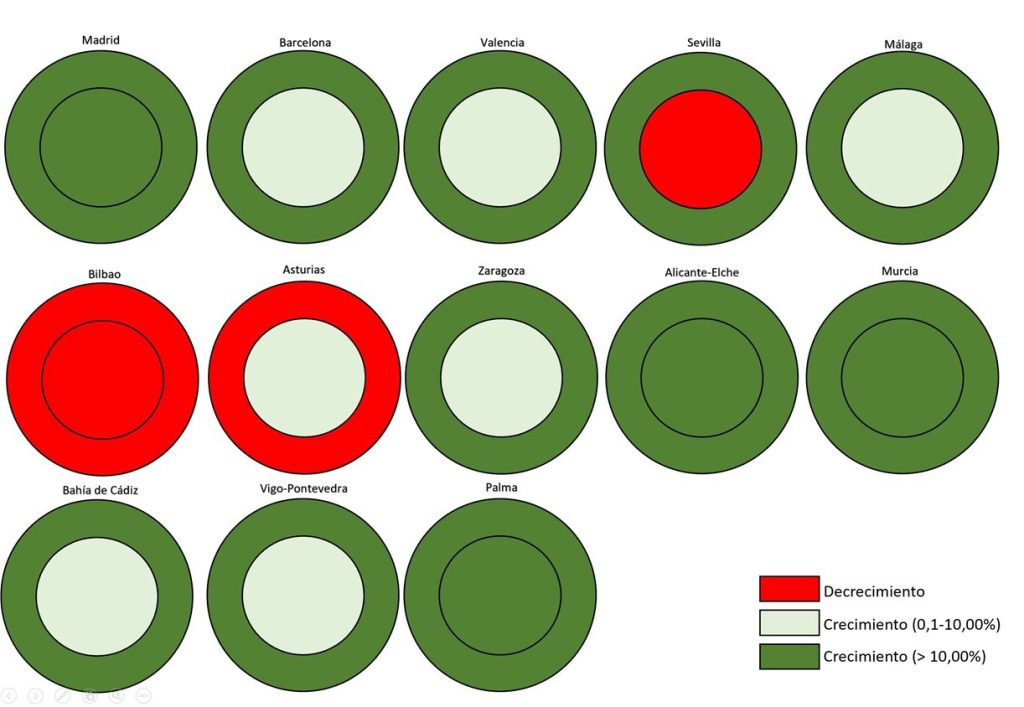

Este marco teórico, se materializó, en la práctica, en cuatro ejes de actuación comunes: la mejora de las condiciones de vida en los barrios más vulnerables, la paralización de los desahucios, la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana. Estamos ante un cambio transcendental por cuanto clases sociales trabajadoras y, espacialmente hablando, las periferias urbanas (entendidas como aquellos barrios más vulnerables no centrales) alcanzan una nueva representación política y centralizan las inversiones municipales. En este contexto de la década de 2010, nos podemos preguntar si son los barrios más vulnerables, aquellos localizados en las periferias, los nuevos protagonistas en el gobierno de la ciudad. Los nuevos gobiernos municipales de Madrid y Barcelona resultado de las elecciones de 2015, en plena crisis económica y del dominio de medidas neoliberales de austeridad y restricción del gasto público en la Unión Europea, ejemplifican muchos de estos procesos. La distribución del presupuesto 2015-2016 en estos dos municipios españoles se puede reinterpretar como una centralidad de las periferias. En Barcelona, los barrios con un mayor crecimiento presupuestario en 2016 (superior al 20%) son aquellos con rentas más bajas en 2015 (Nou Barris, Sant Andreu). Lo mismo sucede en Madrid, con un aumento del presupuesto liderado por Puente de Vallecas (32,06%) y Usera (20,65%). Mientras tanto, en el distrito centro de Madrid fue de un -11,71%. (Piñeira, Lois y González, 2017).

cuatro ejes de actuación comunes: la mejora de las condiciones de vida en los barrios más vulnerables, la paralización de los desahucios, la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana.

Fuente: Jiménez y Alvarado (2022)

2. Nuevas centralidades: el retorno a la ciudad

El ciclo capitalista instaurado a partir de 1973 y la consecuente crisis de la ciudad industrial ha supuesto un nuevo período urbano-metropolitano. La ciudad producto de la crisis de 1973 es urbanísticamente extensiva y socialmente desigual. Por un lado, esto ha supuesto un crecimiento más espacial que demográfico, lo que deriva en la producción de baja densidad, la expansión de la ciudad por el territorio y una difusión de las dinámicas urbanas desde las aglomeraciones más grandes a las más pequeñas. Por otro, se asiste a una transformación interna de las ciudades, construyéndose nuevas centralidades que Pacione (2005) vincula con el aumento de las desigualdades, la segregación social y espacial, privatización del espacio urbano, generalización de los defensible spaces (ejemplo, las gated communites) y la aparición de la denominada ciudad carcelaria. En resumen, asistimos a una reestructuración radical de la forma urbana. De acuerdo con Soja (1995), la era de la metrópoli moderna ha terminado.

En este contexto, en las dos últimas décadas existe un importante debate sobre el denominado retorno urbano, relacionado con la crítica a la ciudad difusa y de baja densidad de la periferia, y la apuesta por la rehabilitación de espacios urbanos centrales (sobre todo centros históricos de la ciudad preindustrial). Ahora bien, el retorno urbano no siempre implica recuperación demográfica o diversidad social. El vaciamiento demográfico de los centros urbanos ya no está ligado a procesos de degradación urbana, como así pudo suceder en las décadas de 1970 ó 1980, sino a las presiones especulativas y las nuevas funciones relacionadas con la gentrificación. Éstas llegan a producir desplazamientos de aquellas clases sociales más humildes, tanto de inmigrantes laborales como de aquellas que tradicionalmente habitaron en estas partes de la ciudad. En definitiva, el retorno a la ciudad no es un retorno por las personas, sino un retorno por el capital (Smith, 1979). Los nuevos usos turísticos de los centros históricos, como los hoteleros de alta categoría y el alquiler vacacional, son buenos ejemplos de estos procesos.

3. Viejas y nuevas periferias: metropolitanización y difusión de la ciudad por el territorio

El proceso urbanizador en Europa durante el siglo XIX y buena parte del XX es una consecuencia del proceso industrializador. En las décadas de 1970 y 1980 estas dinámicas se desvinculan y la urbanización comienza a relacionarse con otros fenómenos. Como resultado, a principios de siglo XXI, el modelo de ciudad industrial y el modo de regulación fordista, que fue su máxima expresión al menos en Europa y Estados Unidos, fueron sustituidos por una nueva etapa que se da en llamar postfordista. En ésta, ciudad y producción dejan de ser conceptos equivalentes.

Durante las primeras décadas del postfordismo entran en crisis los espacios centrales y emergen las periferias urbanas. Si, como consecuencia de la Revolución Industrial, aparecieron nuevas formas del espacio urbanizado, como son los territorios metropolitanos, las nuevas transformaciones estructurales contemporáneas postindustriales produjeron un nuevo modelo espacial que se da en llamar, en otras muchas conceptualizaciones, ciudad difusa.

En este contexto, las periferias no sólo adquieren un nuevo protagonismo durante el postfordismo sino una nueva funcionalidad y conceptualización. A mediados del siglo XX, las periferias de la ciudad europea eran territorios dinámicos y en construcción dominado por la iniciativa pública. Así, se generaliza la construcción de barriadas de viviendas de promoción pública o social, polígonos industriales o equipamientos públicos (hospitales, campus universitarios…). Mientras tanto, la iniciativa privada concentraba sus inversiones en los centros urbanos. En la década de 1980, las direcciones se invirtieron. La iniciativa pública retornó al centro de la ciudad (rehabilitación urbana de centros históricos, ampliación de zonas verdes, peatonalización de calles, nuevas infraestructuras de transporte…); mientras tanto, la privada exploró las periferias y los bordes urbanos exteriores a la ciudad compacta. De esta forma, frente a la tradicional periferia fordista, se construyó una nueva periferia caracterizada por el predominio de la inversión privada: grandes urbanizaciones residenciales, centros comerciales, equipamientos sanitarios y educativos privados, centros tecnológicos, parques temáticos, etc. Toda una serie de procesos que no sólo implican la dispersión urbana, sino también la fragmentación del espacio urbanizado.

las nuevas transformaciones estructurales contemporáneas postindustriales produjeron un nuevo modelo espacial que se da en llamar, en otras muchas conceptualizaciones, ciudad difusa.

En este contexto, las periferias no sólo adquieren un nuevo protagonismo durante el postfordismo sino una nueva funcionalidad y conceptualización

JMGP

El autor es Doctor en Geografía. Catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears (España). Presidente de la Asociación Española de Geografía (AGE). Advisory Editor de “The Urban Book Series” (Springer). Editor de “The Routledge Handbook of Urban Studies in Latin America and the Caribbean. Cities, Urban Processes, and Policies” (2022), Routledge.

Ver las tres sesiones centrales del Seminario Teorías y Políticas de la Ciudad Contemporánea, organizado por Urbs.tic:

Primera sesión: Gobierno de la Ciudad: nuevos paradigmas urbanos

Segunda sesión: Centralidades Urbanas en América Latina

Tercera sesión: Periferias Urbanas en América Latina

Bibliografía

Alberich Nistal, T. (2012): “Movimientos sociales en España: antecedentes, aciertos y retos del movimiento 15M”. Revista española del tercer sector, 22, 59–92.

Aschner, J. (2019): “Poetical, Polite, Political Architecture in Latin America”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. DOI: 10.1088/1757-899X/471/7/072026.

González Pérez, J.M. (2022): “La concentración de población”. En J.A. Rio, R.C. Lois y M.E. Beltrão (Editores) El mundo visto de las ciudades. Tirant Humanidades, Valencia, pp. 31-40.

Intermediae, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid [FRAVM], Zuloark + Lys Villalba, Vivero de Iniciativas Ciudadanas [VIC], Paisaje Transversal, & Todo por la Praxis. (Editores) (2015): Los Madriles. Atlas de iniciativas vecinales. Recuperado de http://www.losmadriles.org/.

Jiménez Barrado, V. y Alvarado Peterson, V. (2022): “Geography and Urban Insurgencies in Latin America and the Caribbean”. En J.M. González Pérez, C. Irazábal y R.C. Lois González (editores) The Routledge Handbook of Urban Studies in Latin America and the Caribbean. Cities, Urban Processes, and Policies. Routledge, New York, pp. 485-501.

– Lagunas Arias, D. (2006): “El Buen Gitano. Imaginarios, poder y resistencia en la periferia de la Gran Barcelona”. QuAderns-e, 8.

Lois González, R.C.; González Pérez, J.M. y Escudero Gómez, L.A. (2012): Los espacios urbanos. El estudio geográfico de la ciudad y la urbanización. Biblioteca Nueva, Madrid.

Lois González, R.C.; González Pérez, J.M.; Irazábal, C. (2022): “The Study of Latin American and Caribbean Cities in the 21st Century”. En J.M. González Pérez, C. Irazábal y R.C. Lois González (Eds.) The Routledge Handbook of Urban Studies in Latin America and the Caribbean. Cities, Urban Processes, and Policies. Routledge, New York, pp. 3-12.

Pacione, M. (2005): Urban Geography: A Global Perspective. Routledge, Londres.

Piñeira Mantiñán, M.J. y González Pérez, J.M. (2018): “Conflictos sociales y nueva gobernanza urbana en España: alternativas a la vulnerabilidad”. En A.M. Autissier, R. Wehrhahn, J. Gómez, A. Abuín, V.A. Ferretti y R.C. Lois (eds.) Urban Dynamics. Conflicts, Representations, Appropiations and Policies. Peter Lang, Berlín, pp. 159-176.

Piñeira Mantiñán, M.J.; Lois González, R.C. y González Pérez, J.M. (2019): “New models of urban governance in Spain during the post-crisis period: the fight against vulnerability on a local scale”. Territory, Politics, Governance, 7 (3), pp. 336-364. DOI: 10.1080/21622671.2018.1485595.

Smith, N. (1979): “Toward a Theory of Gentrification: A Back to the City Movement by Capital, not People”. Journal of the American Planning Association, 45(4), pp. 538-548.

Soja, E. (1995): “Postmodern urbanism: the six restructurations in Los Angeles”. En S. Watson y K. Gibson (Eds.) Postmodern Cities and Spaces. Blackwell, Oxford, pp. 125-137.