N. de la R.: El texto de esta nota reproduce la introducción de la autora al libro Villas en Dictadura. Córdoba, Rosario y Buenos Aires, de Valeria Snitcofsky, Eva Camelli y Adriana Massidda (coordinadoras), de próxima publicación por café de las ciudades. Son sus autoras/es: Virginia Monayar, Ana Laura Elorza, Diego Roldan, Anahí, Pagnoni, Leandro Daich, Valeria Snitcofsky, Eva Camelli, Beatriz Cuenya, Ernesto Pastrana, Oscar Yujnovsky, Carlos Salamanca, Gustavo Fernetti, Paula Vera y Jorge Vargas.

Este libro aborda la historia de las villas en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, bajo el régimen dictatorial que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Al hacerlo, ilumina un pasado escasamente indagado, cuyos estudios más reconocidos estuvieron centrados en la ciudad de Buenos Aires (Bellardi y De Paula, 1986; Oszlak, 1991; Blaustein, 2001). Sin perder de vista las bases establecidas por estos trabajos pioneros (los estudios mencionados se habían nutrido, a su vez, de los excelentes aportes planteados por Alicia Ziccardi en sus investigaciones sobre períodos previos al golpe del 24 de marzo; Ziccardi, 1977, 1983 y 1984), explorar de modo simultáneo los tres principales centros urbanos del país permite ampliar el enfoque y complejizar los análisis en torno a un período en que la violencia estatal sobre las villas alcanzó intensidades inéditas. Además de los niveles de violencia, el período reviste especial interés porque constituye un punto de inflexión en la historia argentina: fue durante esa etapa cuando se operaron transformaciones estructurales cuyos impactos sobre los espacios de informalidad urbana perduran hasta el presente. En particular, después de la dictadura los crecientes niveles de desempleo y trabajo precario modificaron la vida política y social de las villas en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que se constituyeron a partir de ese momento como escenario de nuevas realidades, expresadas a su vez en términos hasta entonces inexistentes: “comedores”, “punteros”, “narcos”, “transas”. En este sentido, a partir de la dictadura se erosionaron significativamente los lazos comunitarios entres quienes habitaban las villas y, al mismo tiempo, se fue limitando la autonomía de sus organizaciones.

Por otra parte, ampliar el foco de análisis más allá de la ciudad de Buenos Aires implica destacar la diversidad de situaciones desarrolladas en cada centro urbano, donde por ejemplo es posible identificar los posicionamientos singulares asumidos por la Iglesia en cada caso; los modos en las intendencias definieron sus intervenciones en un contexto signado por el terrorismo de Estado; las implicancias diferenciadas que tuvo el Mundial de Fútbol de 1978 sobre la configuración de las ciudades; los vínculos articulados en cada caso entre la violencia legal e ilegal durante los desalojos compulsivos y, finalmente, las formas de resistencia que en cierta medida, y dentro de los límites impuestos por un marco extremadamente represivo, fue posible plantear desde el territorio. De todas formas, sin perder de vista estas singularidades, en las páginas siguientes también se expresa un conjunto de cuestiones comunes a todos los artículos, que trascienden los límites geográficos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura de este libro expresa en parte el desequilibrio que, en términos regionales e historiográficos, caracteriza a la cuestión abordada. En este sentido, cuenta con dos capítulos sobre Córdoba, tres acerca de Rosario y cuatro que tienen como escenario a la ciudad de Buenos Aires donde, como se mencionó, investigaciones preexistentes habían abordado la cuestión en profundidad. De todas formas, para este último centro urbano se estudió zonas y problemas que no habían sido indagados hasta el presente y que, por lo tanto, aportan información original sobre la realidad de las villas y sus habitantes bajo la última dictadura.

En cuanto a los artículos iniciales de este libro, su trama transcurre en la ciudad de Córdoba, donde quienes habitaban los barrios obreros formales e informales habían desarrollado, durante las décadas previas al golpe, sólidas tradiciones organizativas signadas por una fuerte impronta territorial. A su vez, la actitud que la intendencia tomó hacia la población de las villas en esta ciudad, parece haber sido comparativamente menos hostil que la asumida por las autoridades municipales de Rosario y Buenos Aires. En este sentido, el primero de los artículos mencionados, escrito por Virginia Monayar y Ana Laura Elorza, reconstruye los procesos espaciales que derivaron en la conformación de un singular mapa de la informalidad urbana y describe, al mismo tiempo, las principales políticas públicas destinadas a la intervención sobre las villas en la ciudad de Córdoba, desde poco antes del golpe hasta la vuelta a la democracia. Durante este período, el artículo demuestra que no solamente fue menor la cantidad de desalojos compulsivos, sino que en algunos casos incluso se operaron mejoras sobre las villas respetando su localización original, en lo que hoy denominaríamos procesos de urbanización, o reurbanización. Un ejemplo de los procesos mencionados se describe en el segundo artículo, escrito por Beatriz Cuenya, Ernesto Pastrana y Oscar Yujnovsky. En este caso, se indaga la villa conocida como Chaco Chico, ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, donde se conformó una organización vecinal que, con apoyos externos, logró la construcción de un nuevo barrio para sus habitantes, que se ubicó en la misma zona, mediante una cooperativa denominada 20 de Junio. El artículo, por otra parte, es el único trabajo de esta compilación que no fue escrito especialmente para ser editado como parte de la misma, sino que reproduce una sección del libro De la villa miseria al barrio autoconstruido, publicado originalmente en 1984, cuando la democracia todavía era muy reciente. De todas formas los miedos, autocensuras y omisiones impuestos por el contexto no alcanzan a limitar la enorme calidad de su contenido. Su inclusión en este volumen, por lo tanto, es un modo de recuperar parte de un valioso trabajo del que aún no hubo reediciones y, al mismo tiempo, homenajear a sus autores que son actualmente referentes centrales en el campo de los estudios urbanos.

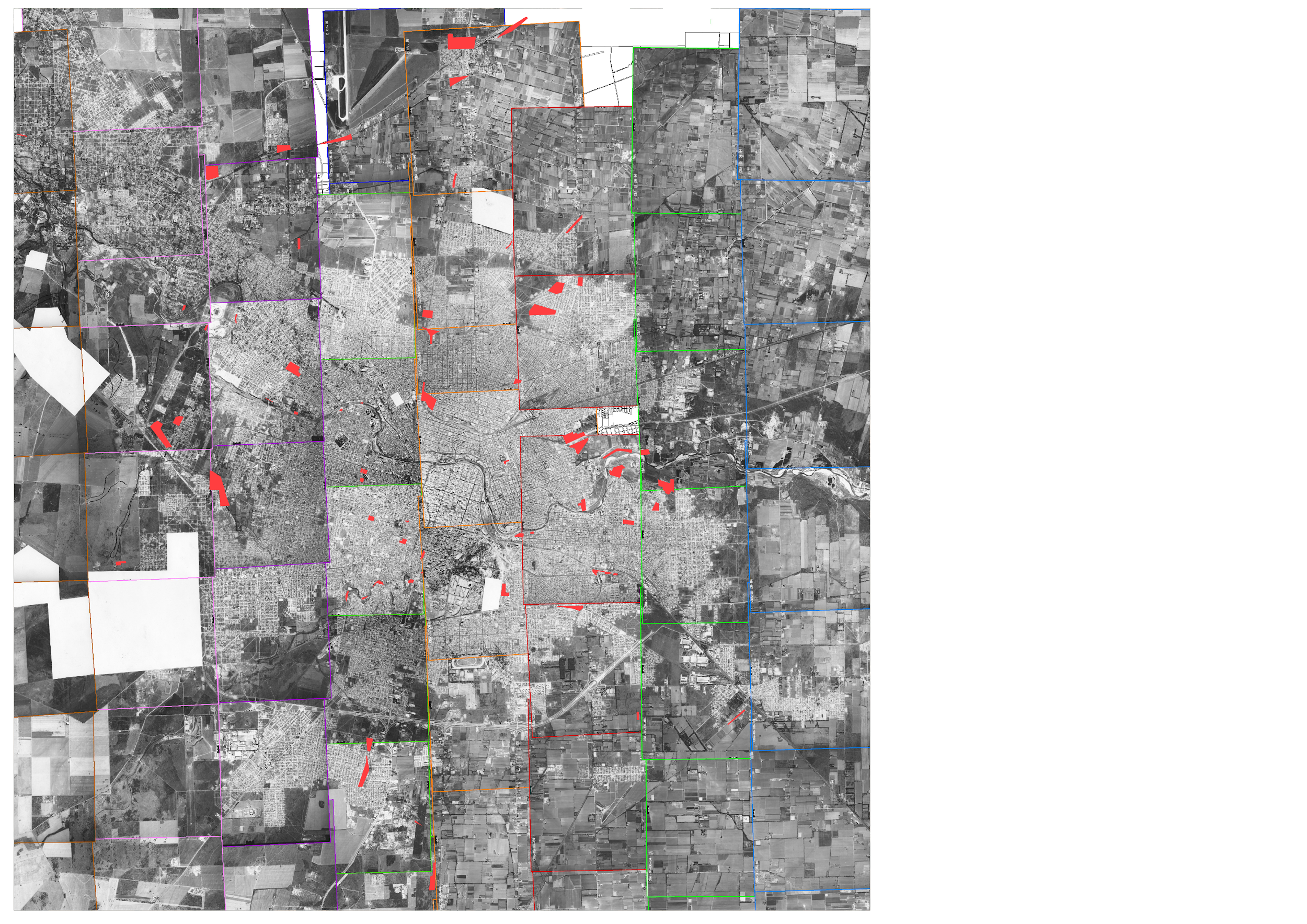

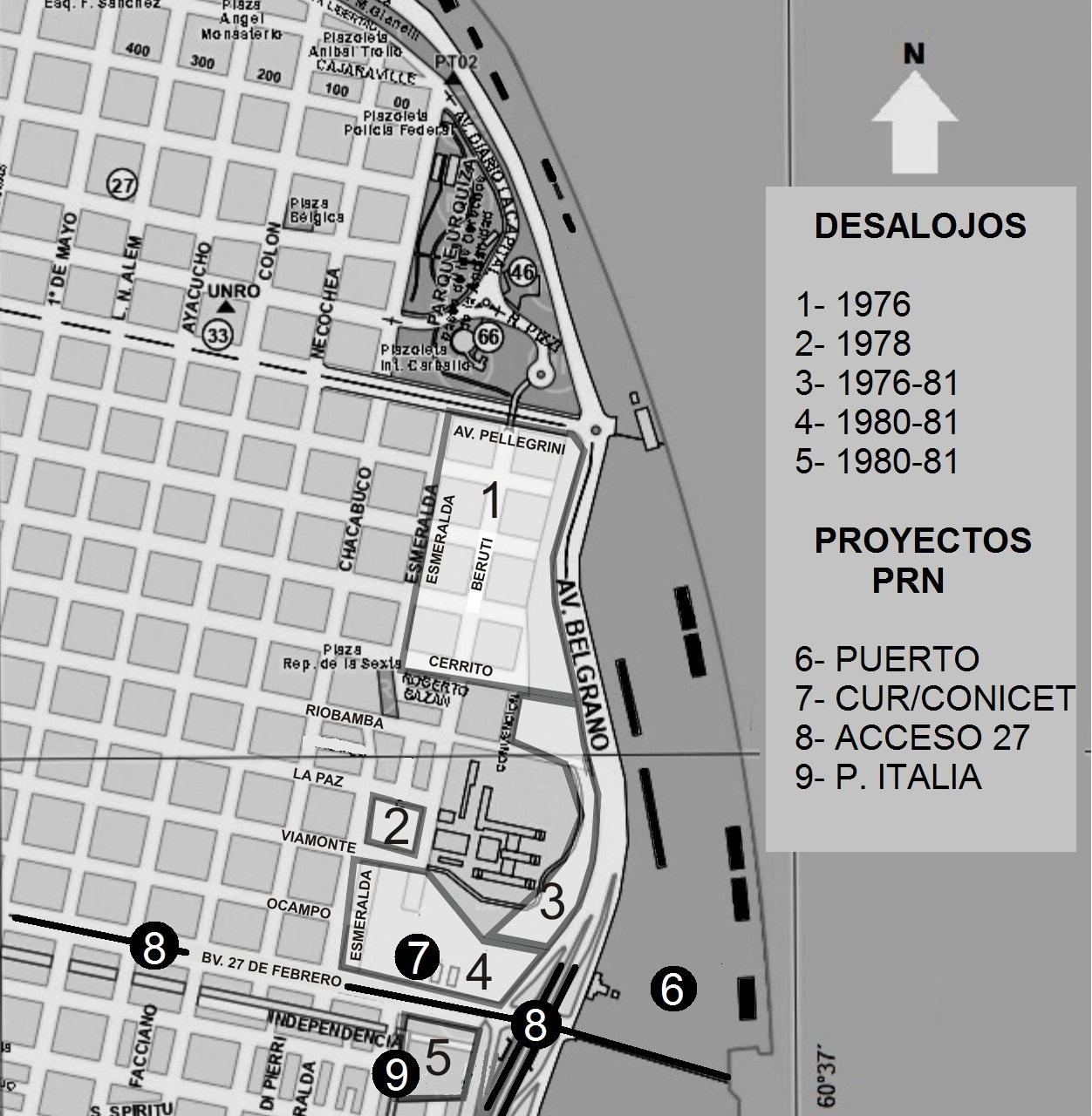

Una vez planteados en estos términos los dos primeros artículos, se presentan tres análisis centrados en la ciudad de Rosario. En este caso, las intervenciones sobre las villas durante la última dictadura pueden pensarse como un punto intermedio entre Córdoba y Buenos Aires considerando los niveles de violencia, centralización y escalas asumidas por los desalojos. Como se mencionó previamente, en Córdoba fue donde las autoridades parecen haber desplegado una coerción menor sobre los espacios de informalidad urbana, mientras en Buenos Aires se emitió una Ordenanza de Erradicación de Villas que implicó la expulsión de más de 200.000 personas del radio urbano, mediante una serie de operativos coordinados por la Comisión Municipal de la Vivienda. En Rosario, por otra parte, si bien hubo desalojos violentos, éstos no abarcaron a la totalidad de las villas, sino que parecen haber estado centrados en las zonas costeras y en otros ámbitos considerados estratégicos, por ejemplo, a partir de su cercanía con sedes del Mundial de Fútbol, como el estadio de Rosario Central. Por lo tanto, en esta ciudad no existió una normativa general relativa a los desalojos y cada situación se abordó de modo diferenciado, mediante la intervención de distintos organismos públicos. Todo esto fue indagado por Anahí Pagnoni y Diego Roldán, en un artículo sobre la diversidad de dispositivos y prácticas gubernamentales implementados por la Municipalidad de Rosario para intervenir sobre las villas, destacando que, aquellas situadas en zonas costeras, tendieron a ser expulsadas hacia el borde oeste de la ciudad. En este sentido, un segundo trabajo de Roldán y Pagnoni aborda las formas en que fueron afectadas dos villas habitadas mayoritariamente por pescadores, denominadas Florida y Bajo Saladillo, situadas respectivamente sobre la costa norte y sur de Rosario. Las expulsiones mencionadas estuvieron motivadas por la proximidad de estas villas con el río Paraná, considerado un atractivo potencial en términos turísticos e inmobiliarios. Ante esta situación, la población de la zona fue capaz de articular originales formas de resistencia silenciosa, a partir de su reubicación sobre espacios cercanos a aquellos lugares de donde habían sido expulsados poco antes por el Estado. Otras formas de resistencia desarrolladas ante los desalojos implementados en las villas de Rosario fueron abordadas por Carlos Salamanca, Paula Vera y Gustavo Fernetti. En este caso, a partir de fuentes orales, cartografías, registros fotográficos y documentos oficiales se indagó puntualmente la parte informal del barrio conocido como “República de la Sexta”, para dar cuenta de los mitos e imaginarios sobre la última dictadura, que perduran hasta la actualidad en la memoria de sus habitantes.

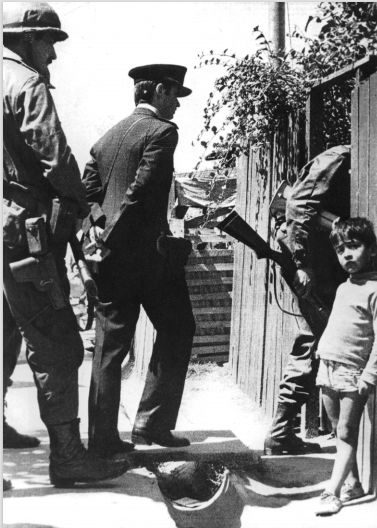

Finalmente, el libro se cierra con cuatro trabajos sobre la ciudad de Buenos Aires, donde la violencia implementada en las villas entre 1976 y 1983 asumió mayor intensidad. En este sentido, Eva Camelli aborda simultáneamente los dos términos que, simbólicamente, expresan esa violencia: desaparecidos y erradicados. Para hacerlo, analiza en primer lugar un conjunto de legajos de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado en las villas, y destaca las modalidades específicas que asumió la represión ilegal en estos casos. A continuación sugiere que esa violencia inicial fue una condición necesaria para habilitar, inmediatamente, el avance de las topadoras sobre miles de viviendas precarias, cuyos habitantes vieron empeorar radicalmente sus condiciones de vida. Por otra parte, estas formas de violencia ejercidas sobre la población de las villas también tuvieron implicancias en la configuración de la ciudad, al profundizar la brecha existente entre el norte y el sur de Buenos Aires. En este sentido, el trabajo de Valeria Snitcofsky aborda el desalojo de la Villa 29, situada en la zona conocida como Bajo Belgrano. Esta villa fue considerada prioritaria por el valor potencial de sus tierras, ubicadas sobre la costa norte del Río de la Plata y en las proximidades del estadio de River Plate, principal sede del Mundial de Fútbol del 78. Además, la villa mencionada se había formado a fines del siglo XIX y era, en el momento de su desalojo, la más antigua de la ciudad y una de las más organizadas políticamente. A casi un siglo de su establecimiento inicial, la desaparición de la Villa del Bajo Belgrano implicó una transformación drástica de la zona en que se ubicaba, que quedó reservada a partir de ese momento a las clases medias y altas de la ciudad.

Más allá de la intensidad inédita de la violencia desplegada sobre las villas de Buenos Aires durante la última dictadura, existió en algunos casos cierto margen para plantear denuncias y resistencias ante los desalojos. En cuanto a las denuncias, el artículo de Leandro Daich Varela explica que un sector de la Iglesia católica jugó un papel central para visibilizar las implicancias más dramáticas de las erradicaciones. El autor destaca particularmente el compromiso de los curas villeros, a partir de una intensa actividad tendiente a evidenciar los atropellos sufridos por la población de las villas en este contexto. A su vez, estos curas lograron que parte de la jerarquía eclesiástica se posicionara públicamente sobre la cuestión, y expresaron abiertamente su desacuerdo con el modo de operar asumido por la Municipalidad de Buenos Aires. Junto con las denuncias, el autor explica que la pastoral de villas respaldó la construcción de nuevos barrios en el conurbano, mediante la conformación de cooperativas. También fue clave el papel de los curas como testigos en una serie de juicios impulsados por la Comisión de Demandantes, una organización territorial que en plena dictadura logró limitar los desalojos en cinco villas de la ciudad. Finalmente, el artículo de Jorge Vargas describe su experiencia personal en el Barrio de Inmigrantes Italianos de la Villa 31 donde, hasta 1978, la Escuela Albert Schweitzer funcionó como escenario de una intensa vida cultural y política, en la que convergieron diversas trayectorias de militancia. En este caso, a partir de sus propias vivencias, junto con los relatos de quienes compartieron con él esa época, Vargas reconstruye con precisión una historia percibida desde la villa, y destaca las memorias sobre los desalojos iniciados en 1974 por el Ministerio de Bienestar Social, respaldados por la Triple A y seguidos, después del golpe, por la represión ilegal y la erradicación. De todas formas, el autor no se limita a visibilizar los aspectos más dramáticos de estas situaciones, sino que también recrea con nostalgia el clima fraternal, a veces festivo, de su antiguo barrio.

Por último, los artículos mencionados surgieron a partir de un conjunto de esfuerzos individuales que, a su vez, se inscriben en el marco de un proyecto colectivo titulado “Barrios populares en proceso de integración urbana: claves históricas para la intervención política en contextos críticos” (Proyecto PICT 1775 de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica). El proyecto, como el presente libro, busca aportar información novedosa sobre la historia de las villas en los principales centros urbanos del país, con el fin apuntalar el desarrollo de nuevas medidas, tendientes a mejorar las condiciones de vida en estos espacios.

VS

La autora es Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesora de grado (Facultad de Filosofía y Letras) y posgrado (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). Investigadora Asistente en Conicet, especializada en historia de las villas y sus formas de organización.

En Argentina, el término villa se emplea desde mediados del siglo XX para hacer referencia a los espacios de informalidad urbana. Si bien actualmente la palabra está siendo reemplazada en algunos ámbitos por el término barrio popular, consideramos que abandonarla definitivamente puede velar la especificidad que asumen en el país estas formas singulares de habitar las ciudades. VS

Sobre el tema, ver también en café de las ciudades la nota La Villa 31, entre el arraigo y el desalojo. El nuevo libro de María Cristina Cravino (y por qué debería leerlo más de un político y política), por Marcelo Corti en nuestro número 89.

Bibliografía

Bellardi, M. y de Paula, A. (1986). Villas miseria: origen, erradicación y respuestas populares. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Blaustein, E. (2001). Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura militar. Buenos Aires: Comisión Municipal de la Vivienda.

Cuenya, B., Pastrana, E., y Yujnovsky, O. (1984). De la Villa Miseria al Barrio Autoconstruido. Cuatro experiencias organizadas de producción del hábitat popular. Buenos Aires: CEUR.

Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires: Humanitas-CEDES.

Ziccardi, A. (1977). “Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos Aires (1963- 1973)”. En Documento de trabajo CEUR-ITDT. Buenos Aires: Mimeo.

Ziccardi, A. (1983). “Villas miseria y favelas: sobre las relaciones entre las instituciones del Estado y la organización social en las democracias de la década del 60”. En Revista Mexicana de Sociología, 45(1), pp. 45- 67. México: Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM.

Ziccardi, A. (1984). “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la Ciudad de Buenos Aires (1973-1976)”. En Revista Mexicana de Sociología, 46(4), pp. 145-172. México: Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM.