N. de la R: El texto de esta nota corresponde al inicio de un libro de próxima publicación por café de las ciudades.

1. La aparición de un nuevo modelo de hábitat con la revolución industrial: la ciudad del capitalismo.

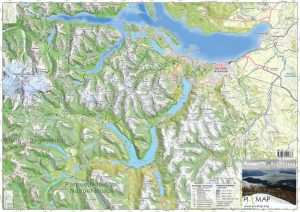

Ciudades, o algo similar a ellas, han existido desde el periodo neolítico. Pero eran asentamientos pequeños, incluso en comparación al tamaño de la sociedad agraria a la que prestaban servicios. Eran ciudades donde se apiñaban soldados, funcionarios, cortesanos, comerciantes, sacerdotes, artesanos, etc., pero nunca en proporción superior, en el conjunto de ellas, a más de un sexto de la población del territorio que controlaban. La mayoría de ellas eran ciudades mercado, cuyo tamaño venia condicionado por la campiña circundante y su producción agraria que podía ser transportada y comerciada en la ciudad, permitiendo al campesino volver, normalmente, en el mismo día.

Eran ciudades aisladas en un territorio rural o simplemente vacío, que conformaban cadenas a través de rutas de comunicación, normalmente marítimas o fluviales. Porque esas ciudades no solo vendían manufacturas o servicios a cambio de alimentos, además precisaban importar cosas tales como piedra y madera para edificar, metales para producir utensilios y armamentos, etc. En cualquier caso, eran asentamientos de servicios a un territorio agrario y de tamaño muy pequeño comparado con el de las actuales ciudades.

A veces se cita con asombro su tamaño, pero la Atenas clásica no pasó de 160.000 habitantes, y la Roma del Imperio de 300.000. ¿Qué pueden tener que ver esas ciudades con modernos asentamientos urbanos como Sao Paulo o Ciudad de México, que albergan más de veinte millones de habitantes, o con las varias decenas de ciudades de más de diez millones que existen en la actualidad?

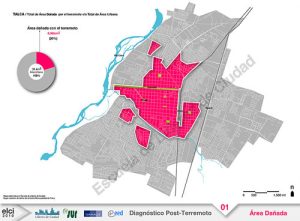

Puede aducirse que se trata de un simple problema cuantitativo, pero cuando se ahonda en sus características organizativas y en el modo de vida de sus habitantes se descubre que se está hablando de una cosa muy distinta. La ciudad actual, la ciudad producto de la revolución industrial, no solamente es, por vez primera en la Historia, el lugar de producción por excelencia sino que ha impregnado el modo de vida del territorio que la envuelve, que es incapaz de producir los alimentos o energía que precisa y, si se la considerara un organismo vivo, su metabolismo dejaría una huella territorial de varias veces su tamaño.

No es una anécdota irrelevante que fuera en Inglaterra, en la Exposición Universal de Londres de 1851, cuando por vez primera en la Historia se hizo una distinción entre población urbana y población rural, estimándose en distintos informes públicos de la época que ya se habían igualado ambas en cuantía en el país. Porque fue en esa nación, principalmente, donde se había llevado a cabo la revolución tecnológica que implicó un aumento sin precedentes de la productividad agraria y ganadera; fue en ella donde comenzó en aumento la eficacia de los medios de transporte, con los canales, la transformación de caminos y finalmente el ferrocarril; y fue también en ella donde, al sustituir la energía hidráulica por el carbón en la producción industrial, la máquina de vapor ayudó a la concentración de industrias y mano de obra en la ciudad.

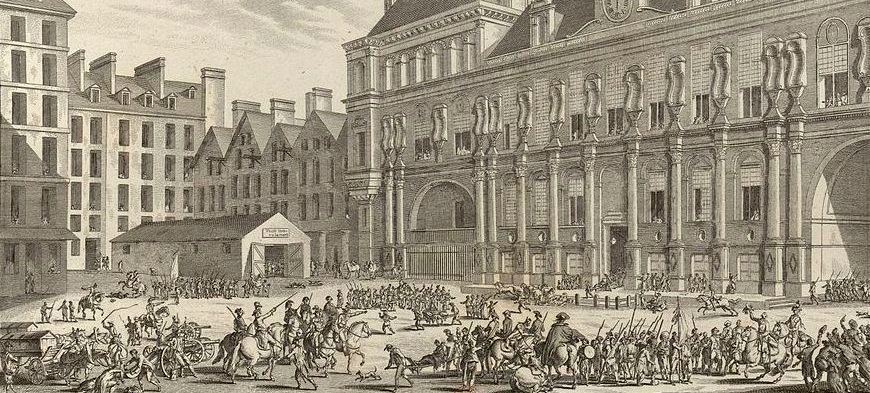

En Inglaterra, el número de habitantes se elevó de cuatro millones en 1600 a seis millones en 1700, y ya a fines del siglo XVIII alcanzó nueve millones; ese crecimiento se dio fundamentalmente en las ciudades. Londres contaba a mediados del siglo XVI con 200.000 habitantes, en 1650 se censaron en la ciudad 400.000, en 1750 ya eran 675.000 y en 1800 alcanzó el millón de habitantes.

Pero no solo Inglaterra. La población de Europa paso de 140 millones de personas en 1750 a 400 millones en 1800. La población francesa subió de 17 millones a 26 millones entre 1700 y 1800, a pesar de los estragos de la Revolución, aunque París solo contara en este último año con 545.000 habitantes y habría de esperar a 1840 para alcanzar la cifra de un millón de habitantes.

A lo largo del siglo XIX, el número de ciudades europeas de más de 100.000 habitantes pasó de dos a veintitrés, siendo la segunda mitad del siglo el periodo en el que se concentró ese crecimiento. Entre 1850 y 1900 Barcelona pasó de 175.000 habitantes a 535.000, Bruselas de 250.000 a 600.000, Madrid de 280.000 a 540.000, Hamburgo de 132.000 a 705.000, París de 1.053.000 a 2.715.000 y Londres de 268.5000 a 568.5000.

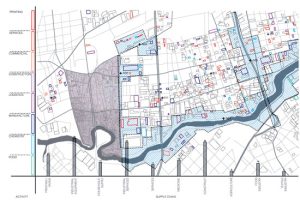

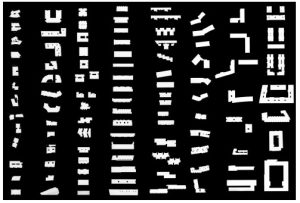

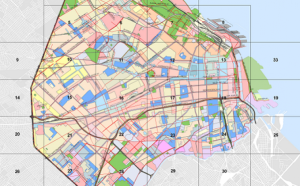

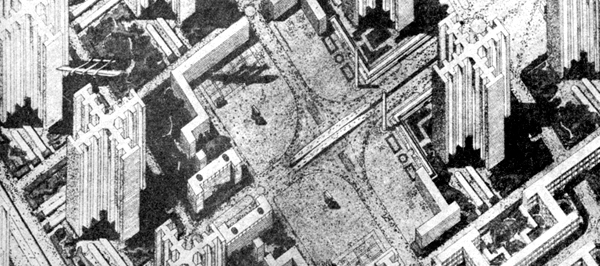

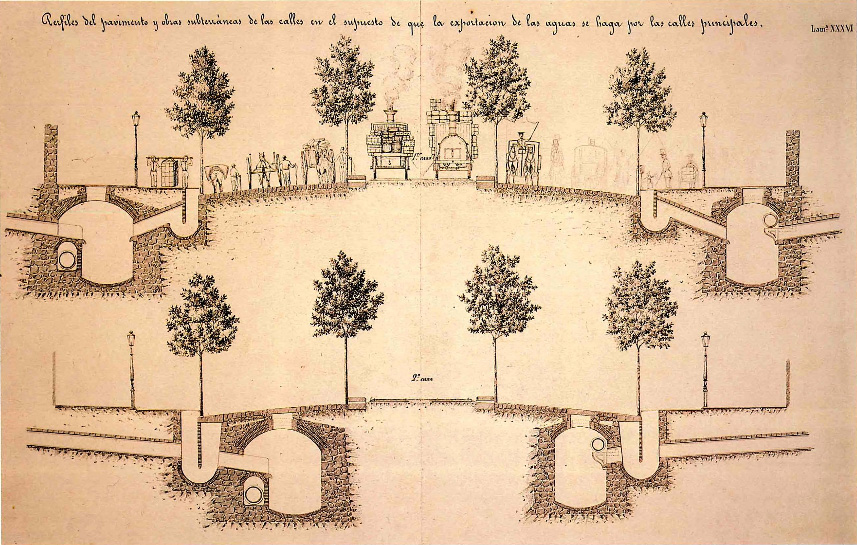

Sección de las calles y avenidas del Plan Cerdà, Barcelona.

Es innegable que la ciudad moderna, producto de la revolución industrial, es distinta de cualquier tipo de ciudad anterior. Lo es porque es el espacio de concentración de los factores de producción, sobre todo del capital y la mano de obra y, por tanto, es el espacio de la reproducción de la fuerza de trabajo, por lo que favorece el incremento de productividad del trabajo y la rentabilidad del capital.

Pero lo es también porque ha concentrado en ella los factores de producción sobre la base de un nuevo sistema económico basado en el capital. Y en ese sentido, la ciudad es también un producto en sí misma, una sumatoria de mercancías inmobiliarias que añaden valor a la propiedad. Si la propia construcción de ciudad se convierte en negocio, en motor de desarrollo económico a través de la multiplicación del capital, es obvio que se ha tendido progresivamente a ampliar el campo de la producción inmobiliaria, del territorio de generación de plusvalía por su proximidad a los factores de producción.

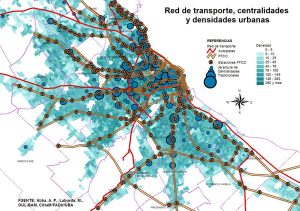

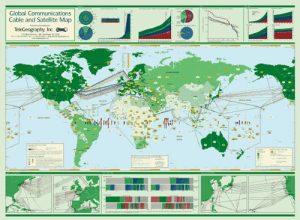

Y ahí entran en juego las infraestructuras de servicios urbanos, que casi no existían a inicios del siglo XIX y que han acortado el espacio y aproximado los servicios, que han creado un territorio reticular en el que lo urbano se caracteriza por su proximidad a las redes de infraestructuras, que han permitido urbanizar el territorio más allá del estricto límite de la ciudad; límite que también ha desaparecido a lo largo de ese proceso de crecimiento y trasformación.

Ciudad de concentración de la producción, de reproducción del capital, fragmentada y troceada en propiedades privadas, funcionando sobre el anticipo en la captación de plusvalías generadas sobre infraestructuras cada vez más potentes. Ciudad que, por fuerza, ha de ser diferente a cualquier tipo de asentamiento humano anterior. Y cuya sociedad ha creado un nuevo tipo de práctica jurídica y económica para regular tan complejo sistema: el urbanismo.

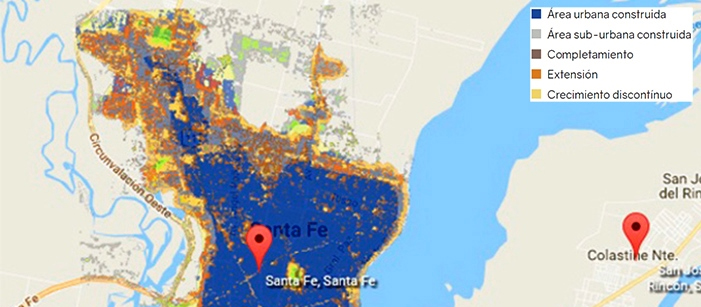

Este proceso de urbanización ha cambiado la distribución de las ciudades sobre el territorio pero sobre todo ha generado un nuevo modo de vida que se extiende prácticamente sobre todo el territorio. La ciudad de la sociedad agraria era receptora de todo tipo de flujos de su entorno: de alimentos, de materiales manufactureros, de un relativamente pequeño flujo de población, de excedentes de la renta de la producción agrícola, etc. Por el contrario, la ciudad del territorio urbano exporta productos, incluso determina el modo de elaboración de los alimentos agrarios a los que ha incorporado en sus cadenas de producción. El falsamente denominado hoy mundo rural de su entorno se rige por los horarios y ritmos impuestos por la ciudad, tiene sus mismos hábitos culturales y de consumo, expulsa población en una gran cuantía que se incorpora a la propiamente urbana, y tantas otras cosas.

Es esa característica de extensión de lo urbano sobre el territorio circundante la que lleva a la reflexión sobre la ciudad como negocio inmobiliario, incluso de éste como uno de los motores de su crecimiento. Porque ese territorio rural de lo urbano se sabe en permanente expectación, basta que se construya a través de él un nuevo acceso, que se lo ligue al resto de lo urbano, para que se altere su precio en una carrera desenfrenada por captar el enorme diferencial que se da entre precio del suelo urbano y del suelo rural.

El producto inmobiliario, como todo producto, al ser puesto en circulación permite recuperar el capital inicial y añadir ganancia; como todo producto tiene una componente de valor añadido y otra de plusvalía, y ésta se hace muy importante cuando el producto es altamente demandado.

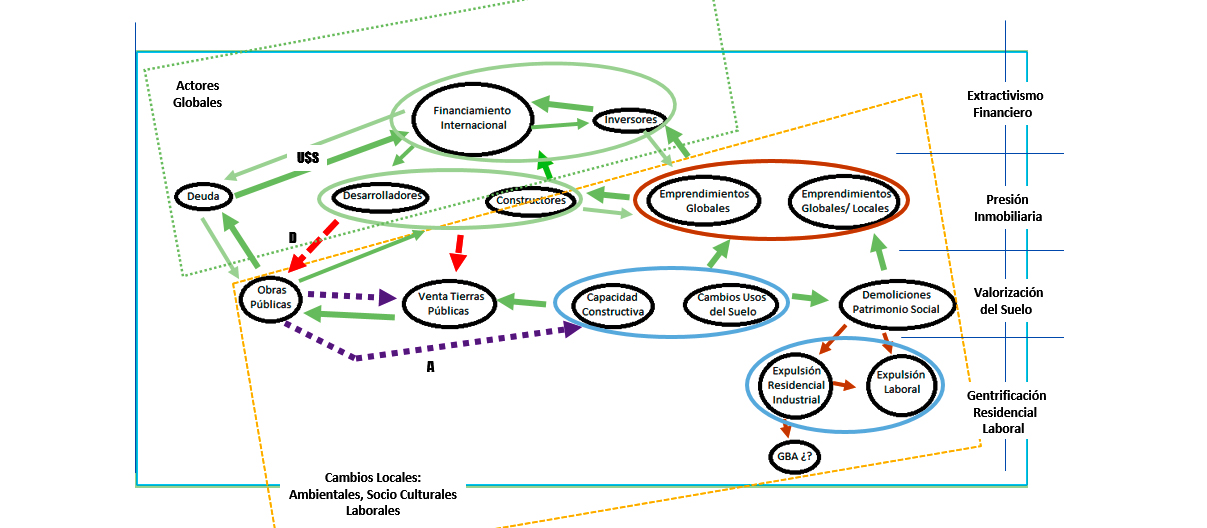

Dado que la producción del factor inmobiliario combina, por lo general, la posibilidad de captación de una plusvalía altísima y un largo ciclo de rotación del capital invertido, que incrementa su riesgo, se ha generado un conjunto de agentes urbanísticos que colaboran entre sí en el proceso de producción y compiten por traspasarse el riesgo y captar la mayor parte de esa plusvalía.

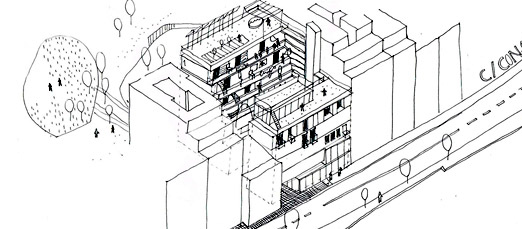

Pero para que exista producto inmobiliario se precisa de suelo donde realizarlo, urbanización que le dote de servicios y edificación. Si a ello se une el usuario final, tenemos por lo menos cuatro agentes encadenados en el proceso: propietario, urbanizador, constructor o edificador y usuario final.

Esta reflexión permite empalmar con la tercera de las características diferenciales enunciadas al hablar de la ciudad del capital, la que pone de relieve que no sólo se ha generado demanda de viviendas en propiedad sino también la de otros productos inmobiliarios en los que derivar el capital cuando el mercado de viviendas falla.

Los trabajadores del inicio de la ciudad industrial estaban sometidos al régimen de inquilinato y habitaban, normalmente, tugurios, viviendas deterioradas, o almacenes industriales. La famosa estadística de Cerdà sobre Barcelona señaló que dentro de la ciudad vivían más de tres personas por habitación y Engels también identificó que una gran cantidad de obreros habitaban en la propia fábrica en Inglaterra.

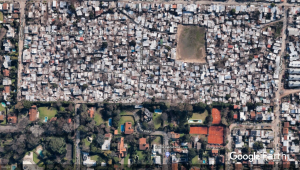

Es decir, los ensanches de las ciudades producidos en el siglo XIX no resolvieron las necesidades de la vivienda obrera e incluso durante algún tiempo mantuvieron la industria en los insalubres y hacinados cascos antiguos. Hacia el último tercio del siglo las mejoras en los medios de transporte permitieron el aumento del tamaño de la ciudad, sobre todo por la localización de industrias fuera de ella. Pero ni los tranvías ni los autobuses iban a mejorar esa situación; durante el siglo XIX fue un método de transporte caro y no accesible para la clase trabajadora que, obligada a ir a pie al trabajo, optó por el barraquismo en la periferia.

A la gravedad de la situación creada responderían los gobiernos municipales con la promoción de viviendas para obreros, con leyes para su construcción en la periferia de las ciudades, como la de 1890 de Londres, que permitió a su Consejo construir 27.000 viviendas para trabajadores en los márgenes del Condado entre 1900 y 1914. La vivienda obrera tuvo una gran importancia en las ciudades europeas de entreguerras, fuera por iniciativa municipal como en Inglaterra, Austria, Alemania u Holanda o por la acción de cooperativas como en los países nórdicos y Bélgica.

Muchas de estas acciones optaron también por el inquilinato, aunque otras introdujeron la propiedad en la clase obrera, sobre todo cuando se prodigaron las parcelaciones de ciudad jardín; Peter Hall ha recordado en su libro Ciudades del mañana que “en vísperas de la 2ª Guerra Mundial, un tercio de la clase trabajadora inglesa era ya propietaria”.

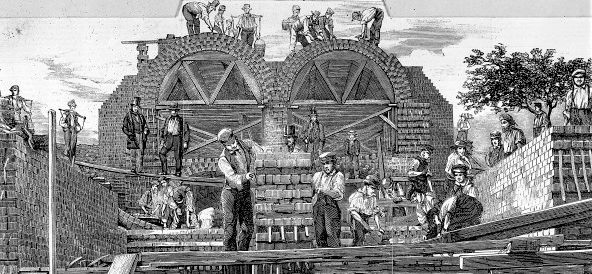

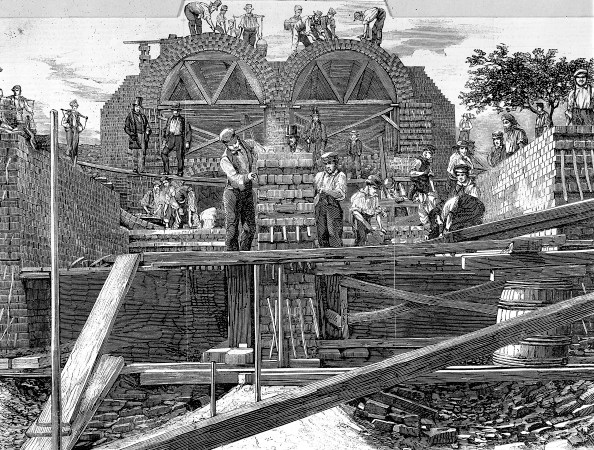

Construcción de desagües cloacales en Londres. © Wellcome Images.

En España, el barraquismo será especialmente intenso en las grandes ciudades en la primera parte del siglo XX. La intervención pública más contundente sobre el problema habría de esperar a las actuaciones del franquismo en este campo. Este país ha acabado por colocar a la clase trabajadora en la primera posición de la posesión de viviendas del mundo occidental, pero lo curioso es que ha impregnado a la situación de otros países, que han comenzado progresivamente a abandonar sus políticas de producción de viviendas de alquiler para reforzar las de financiación de su compra.

Es interesante destacar esa característica de obrero propietario, que ha reforzado el papel de la propiedad como ahorro, como producto. El sistema capitalista se ha asegurado así la introducción de las masas en el proceso de producción, haciendo del su consumidor final un agente interesado en el mantenimiento o incremento del valor del suelo, un “especulador “de escala pequeña. La reivindicación de la “vivienda” como necesidad primaria ha sido así sustituida, en gran parte, por la reivindicación de la “ciudad” con todas las características que garantizan su valor.

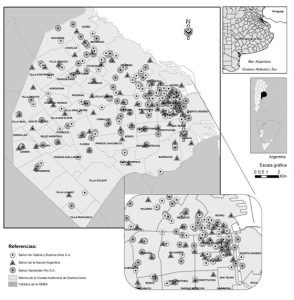

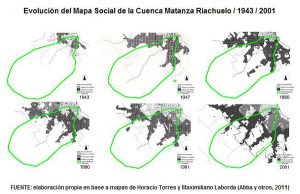

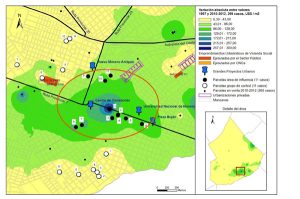

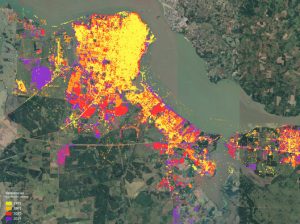

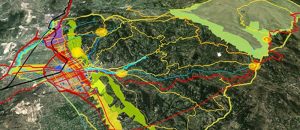

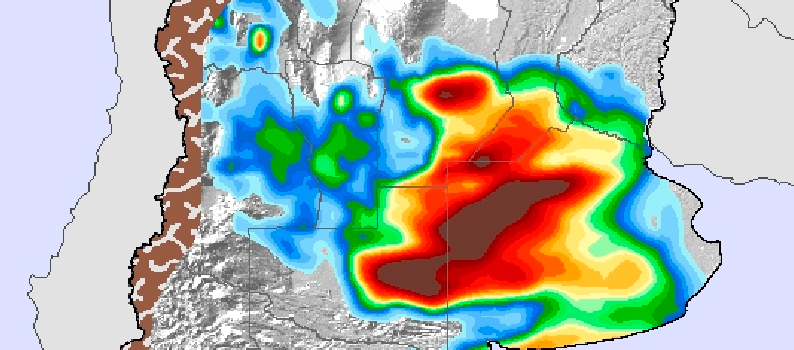

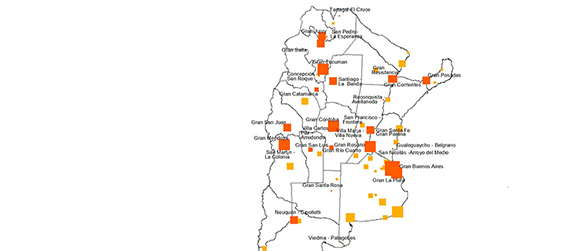

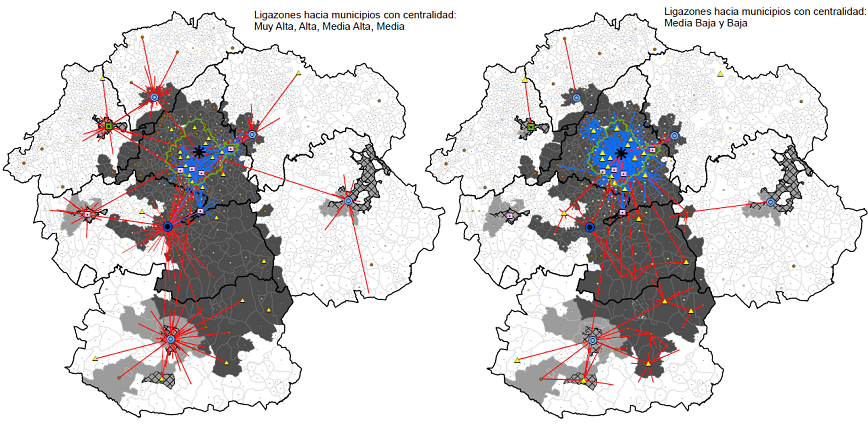

Ligazones laborales entre municipios de la región metropolitana de Madrid en 1981 y 2001. Solís Trapero, Ureña Francés, Borja Ruiz-Apilánez Corrochano.

2. La evolución organizativa de la ciudad moderna.

El proceso de urbanización, cuyas pautas de producción sufrieron alteraciones a lo largo del siglo XIX, se dio sobre los viejos núcleos urbanos y fue creciendo por estiramiento de las redes de las nuevas infraestructuras.

En ese proceso de extensión de los núcleos urbanos preindustriales, muchos propietarios preferían retener el suelo sin urbanizar a la espera de su subida de precio; la especulación, consustancial a la apropiación de la plusvalía urbana, había aparecido. Las revoluciones burguesas habían acabado por generar una poderosa clase de propietarios, entronizada sobre leyes de protección de la propiedad urbana. Sobre ellas se concretaría finalmente el ideario triunfante liberal, entendido como un contrato social en el que la propiedad sería consecuencia lógica de la laboriosidad de esa clase social.

Así pues, la primera fase de la ciudad industrial se dio de forma compacta, por densificación y estiramiento de los núcleos preexistentes, absorbiendo suburbios y pueblos periféricos. Solo a finales de ese siglo, cuando el modelo de urbanización había agudizado una situación social explosiva y cuando la tecnología de las nuevas infraestructuras lo permitió, la ciudad estallaría más allá de sus límites y un nuevo agente, el urbanizador, vendría a sustituir al propietario en el papel protagonista del proceso.

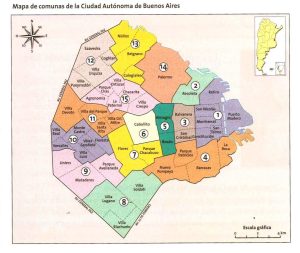

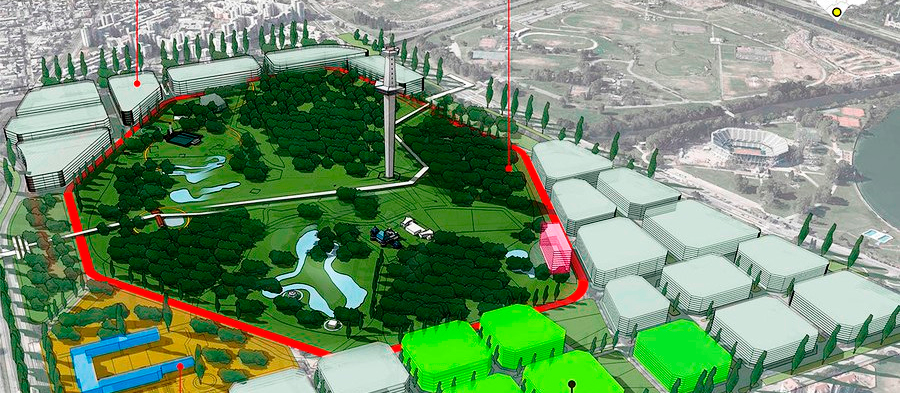

Hacia inicios del siglo XX, las ciudades adoptan formas segregadas, con rupturas de su continuidad. Los poblados satélites, los polígonos periurbanos unidos a la gran ciudad por rutas de transporte y de energía iniciarían un nuevo periodo de la ciudad moderna.

La lógica de producción del sistema, derivada de un nuevo modelo de planificación, convertiría al urbanizador en el agente que garantizaba el desarrollo de un complicado proceso de conversión del suelo de rural en urbano, que en España y a partir de la aprobación de su Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 ha llegado a durar de 8 a 10 años.

La calificación previa del suelo en los Planes Generales o Municipales de Ordenación Urbana hizo aparecer agentes intermediarios que al comprar el suelo calificado introducían de nuevo distorsiones en el sistema. Posiblemente por eso, el agente constructor pasó a preferir aparecer al final del proceso, donde no asumía los riesgos derivados de él o las indeterminaciones de su duración y, más tarde, a hacerse cargo de la totalidad de los pasos de aquel, convirtiéndose de mero constructor en promotor urbanístico, urbanizador y constructor de edificios.

Los años sesenta, con la euforia posbélica de la disponibilidad de energía, traerían la exacerbación de ese modelo de ruptura, de modo que las ciudades se convertirían en metrópolis, en conjuntos de pueblos, polígonos y ciudades que trabajan funcionalmente juntos sobre un mismo territorio. Las redes de conexión sustituirían progresivamente a la continuidad como elemento organizativo.

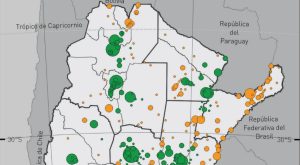

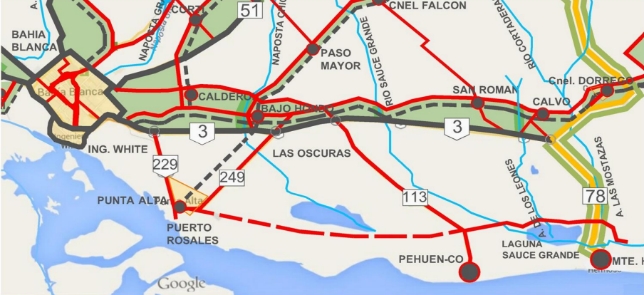

Al crearse un territorio de lo urbano en torno a redes que conectan ciudades o asentamientos, se está ante una última fase (por ahora) de la evolución de la ciudad. El territorio creado no es neutro ni homogéneo en cuanto hace a la creación de expectativas urbanísticas; por el contrario, la construcción de nuevas redes de infraestructuras agudiza las diferencias espaciales; crean directrices de colonización del territorio, confiriendo un alto valor expectante a lo que es nuevo y, paradójicamente, hace perder valor a espacios urbanizados que han quedado en posiciones relativas de menor accesibilidad o servicio respecto a la media (2).

Territorio que se expresa en una ciudad con múltiples centros, en constante sustitución en su jerarquía, entre los que se intercalan, sin casi solución de continuidad, áreas deterioradas, espacios rurales y lugares de asentamientos de alto nivel de renta.

También, en la evolución de las estrategias de producción de suelo urbanizado, se ha acabado en una suerte de monopolismo, en el que el sector bancario está presente desde el inicio, asumiendo funciones de propietario, de calificador del suelo, de urbanizador, de constructor y de agente financiero. Esta posición del capital, consciente de que puede ser mayor la plusvalía total que la suma del beneficio de cada paso, le ha permitido a su vez actuar sobre el mercado inmobiliario, ayudando a forzar el precio final hasta generar situaciones tan graves como las derivadas de la actual crisis del modelo.

MH

El autor es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1970), Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña (1995). Ha sido Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, Director del Programa de Gestión de la Ciudad de la Universitat Oberta de Catalunya, Director del Curso de Movilidad de la Escola Sert-Diputación de Barcelona, Drector de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona, Director General de la Villa Olímpica de Barcelona, Miembro de la Comisión de infraestructuras puerto-aeropuerto de Barcelona, Premio Nacional de Urbanismo y Director del Departamento de Transporte y Territorio de la UPC. Ha sido asesor de los Ayuntamientos de Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Rosario y San Salvador; en la actualidad es miembro del Consejo asesor "Méjico sostenible" del DF. Es autor de una docena de libros, entre los que destacan: El soporte infraestructural de la Ciudad (2002), El espacio de la movilidad urbana (2013) y ¿Calles o carreteras? (2016).

De y sobre su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 63 | Planes de las ciudades (I)

El derecho a la movilidad y la adaptación del espacio público | De los modelos tradicionales de demanda a la planificación integrada del transporte | Manuel Herce Vallejo

Número 88 | Movilidad de las ciudades

Ganar la calle, aquí y allá | Una visión integral del transporte urbano y la ciudad que genera: los libros de Manuel Herce y Andrés Borthagaray | Marcelo Corti

Número 132 I Movilidad y Proyectos de las ciudades

Informe sobre el derribo del viaducto perimetral del puerto de Rio de Janeiro I La relación entre infraestructuras, espacio público y gestión urbana. I Por Manuel Herce Vallejo