A poco de subir las cuestas caí en el mismo error de todos nuestros encuentros, el de interpretar sus silencios como si yo la aburriera o estuviera enojada conmigo. No era eso, por cierto. Donde yo, o cualquiera, veríamos solo un ominoso corte del diálogo, ella mantenía abierto un canal escondido que la comunicaba con el sujeto de su confianza, aunque ésta no fuera recíproca (ni ella necesitaba que lo fuera). Por otro lado: es cierto que habla poco, pero es muy contundente en sus juicios.

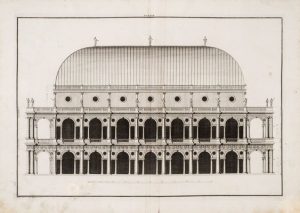

– Esto no me gusta, había dicho, por ejemplo, en la sala de espera del embarcadero, estos silencios en que se empeñan a veces (y era cierto, durante un largo minuto decenas de personas no atinaban a decir palabra). Pero lo compensan los llamados a rezar, es algo… (no encontró el cierre de la frase; su gesto pretendía indicar que no omitía el final por la imposibilidad de encontrar las palabras, sino más bien porque estas no alcanzarían a describir la cosa a la que hacían referencia). Vayamos a Beyoglu antes de que anochezca, tienes que verlo con luz. Y allí fuimos, cruzando el Puente de Galata por el lado exterior del estuario, por arriba los dos primeros tramos, luego por la lonja de los restaurantes, a mi insistencia. Imaginaba una suerte de fondamenta veneciana con mesitas y olor a pescado frito, en cambio encontramos un triste patio de comidas. Lo bueno estaba arriba, los pescadores dándonos la espalda, las mezquitas sobresaliendo de la fábrica urbana en las orillas y los barcos histéricos, girando en la entrada al Cuerno de Oro y exponiéndose al reflejo del atardecer.

Así que estábamos subiendo a cuarenta y cinco grados por una calle que daba vueltas hasta desorientarnos. Yo inventé una historia acerca de la ciudad, que nos guiaría en caso de aceptarnos o acabaría extraviándonos en caso contrario. Ella me mostraba los contrafrentes (le gustaba la palabra; “contrafrente” repetía con placer, ella que elude los placeres); yo aceptaba su atractivo, pero pensaba para mí que esa aparición veloz de las fachadas traseras solo era posible por la interrupción del continuo construido, y eso me parecía demasiado azaroso para constituir un principio de estética urbana. En ocasiones, al desviarse la calle, un tajo vertical hendía las paredes y enmarcaba el paisaje distante y marino.

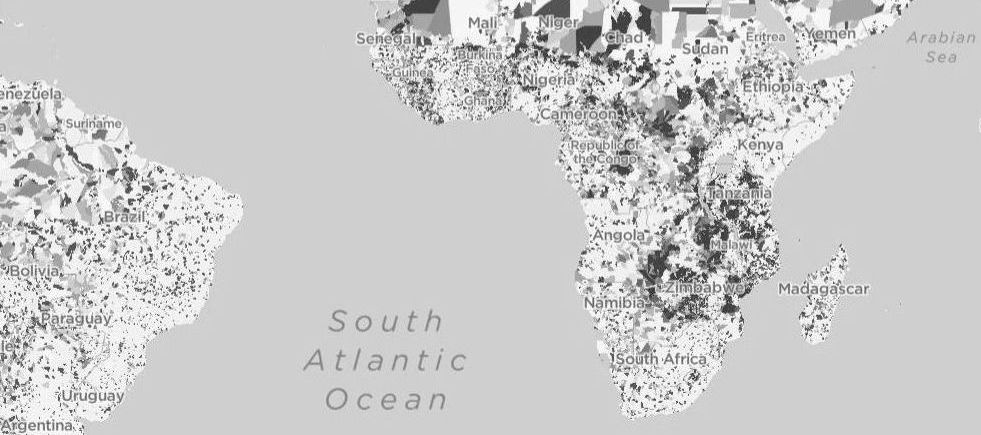

Continuó sus comentarios sobre la ciudad: Esa vaina de la melancolía…, es cierto que a veces la amargura es como un viento que enfila por las calles, pero me molesta el regodeo que sienten con su melancolía, si es que en verdad existe. Y continuó: Hay dos tipos diferenciados, los que a toda costa quieren irse y los que te aseguran que jamás se irían, cualquiera sea el problema que los afecte. Están, esos, los que no podrían irse, ligados sin remedio a Estambul, y yo les creo.

En algunas calles, en algunas bajadas, aparecía una ciudad oscura que desmentía la cordialidad indiferente de Beyoglu. Un cartel en un callejón anunciaba un control policial y un agente custodiaba la entrada con un detector de metales. Un patio detrás de una puerta a la calle estaba rodeado de mingitorios; el cobrador esperaba sentado detrás de una mesa en la vereda. Cruzando la avenida que lleva a Taksim (“es como el Zócalo”, me dijo, “allí pasa todo”, ignorando u omitiendo las obvias diferencias de calidad del espacio) entramos a un barrio de kurdos y gitanos. Las ropas se tendían de fachada a fachada y las peluquerías estaban llenas, en una de ellas vimos un niño de 11 o 12 años que atendía a un cliente. La diferencia evidente con el barrio comercial me dio algo de vértigo, pensando en la gran extensión de ciudad que no conocíamos ni conoceríamos, más allá de las tres plateas montañosas mirándose a si mismas por donde habíamos pasado esos días. Volvimos a la calle del tranvía, para buscar un café.

La foto de Atatürk, con las leyendas que no comprendíamos, colgaba de la pared tras la barra. El sitio se llenó en unos minutos; al rato sonó Ibrahim Ferrer en el equipo de música, y escuchar el castellano me mareó por unos segundos: “parecen argentinos”, dije por las caras y los gestos de los clientes del bar y ella asintió divertida. Ya habíamos terminado el café cuando me preguntó por los anuncios del gobierno.

– Yo soy socialdemócrata, le dije, esas cosas no me seducen. Yo quiero economía mixta, impuestos altos y que el Estado sea redistribuidor de riqueza y dotador de servicios. Todo lo demás es mierda: políticas de oferta, socialismo real, reaganomics, desarrollismos, autogestión…, no fue con esas pajerías que el Estado de Bienestar duplicó la expectativa de vida de la humanidad en menos de cuarenta años. Sonrió y aceptó mi boutade, entendiendo que no me interesaba hablar de política, así como a ella no le interesaba hablar de nuestros errores.

Antes de la bajada al estuario, en la placita bajo la Torre Galata, hay algunos chiringuitos y restaurantes. Entramos a uno que ofrecía comida italiana; no estaba muy lleno y nos sentamos junto a la vidriera. Pese a que servían vino y cervezas, pedimos agua (me gustaba la forma que tenían de explicar porqué no servían alcohol; las pocas veces que habíamos preguntado, al comienzo: sin decir una palabra, ensayaban un gesto que expresaba a un tiempo firmeza y comprensión, y complicidad con el parroquiano; el mismo gesto le había visto a un libanés en un puesto de shawarma de Gracia, ante la insistencia de una muchacha que quería cerveza). La selección de música fue la mejor que había escuchado en años, y no solo en un restaurant. No había en ella ninguna concesión tribal ni generacional: Pixies, Pink Floyd (Money), Ray Barreto, una versión de reminiscencia árabe del Bolero de Ravel, la Fanya All Stars homenajeando a Tito Rodríguez, Coltrane, un fado, una ranchera, Cachaíto López, Petrucciani, el tema de una película de Bollywood, Mendes, Depeche Mode, un beguine, el tango Nada, Periódico de ayer por Héctor Lavoe, The Kinks y alguna otra cosa a la que no presté mucha atención por escucharla.

– ¿Qué harías en mi lugar?, me peguntó. “Su lugar” era el de irse o quedarse en la ciudad. No podía ser obvio ni condescendiente. Le dije que, por supuesto, hiciera lo que mejor le conviniera y lo que más profundamente quisiera, que la pregunta que yo podía contestar no era la de donde ir sino en el mejor de los casos la de cómo estar en el lugar que ella eligiera para vivir, que si su deseo era iniciar una vida estambulí lo primero que debía procurar era no estar tan sola, y en caso contrario que debía volver lo antes posible, pero que al margen de lo que hubiera pasado en alguna época entre nosotros me parecía evidente que su matrimonio no funcionaba, y que debía mantener la decisión de separarse, a menos que realmente su amor fuera tan fuerte que pudiera disimular la evidencia del fracaso. Lloró, por supuesto, pero al menos pareció que el llanto la aliviaba y no era el solaz autocompasivo que tan harto me había tenido en los años recientes. Pensé también que esas cosas me las estaba diciendo a mi mismo, pero eso es inevitable.

Con la noche la plaza se vació de turistas y entró en el ritmo de las rutinas barriales. Fue agradable demorarnos en varios cafés mientras se iban los otros clientes. Callamos juntos un largo rato, bien concentrados en el eterno y aleatorio teatro de las calles, en los viejos que volvían de sus bares, el vendedor de castañas, la tienda de alimentación al llegar a la esquina, unos alemanes perdidos que consultaban su mapa y discutían. El dueño de la tienda salió a la calle y se apoyó en la jamba de la puerta; fumó tres o cuatro cigarrillos, mirando hacia un punto impreciso de la plaza. Dio alguna indicación a su dependiente, un muchacho despierto que parecía estar tratando de arreglar algún error cometido durante el día. Detrás de la vidriera se lo veía ordenando el mostrador con las naranjas, formando una pirámide bien fundamentada que alcanzaba una altura considerable. “Portakal suju”, dije y ella sonrió conmigo; “jugo de naranja” era lo único que había aprendido a decir en turco en esos días, pero con bastante eficiencia, como comprobé cuando me servían el jugo que había pedido sin que señalara con el dedo para confirmar mis palabras. También había aprendido en los negocios que “giris” es “entrada” y “cikis”, salida. Por la tarde había compuesto, a partir de la afinidad fonética, una tonta equivalencia con pretensiones irónicas: “la salida está en la psiquis”; ella sonrió con benevolencia cuando se lo dije, como sonreía ahora mirando hacia un punto tan impreciso como el que un rato antes buscaba la mirada del dueño de la tienda, que ahora apagaba la colilla de su último cigarro y entraba displicente al local.

CR

El autor es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante, y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades.

Sobre Estambul (y probablemente sobre cualquier ciudad), nadie puede escribir mejor que Orhan Pamuk, del que café de las ciudades ha comentado su libro autobiográfico:

Número 56 I Cultura de las ciudades

Estambul, ciudad y recuerdos I Orhan Pamuk, al encuentro de las “capas de confusión” urbana. I Marcelo Corti