Si llegamos con nuestra lectura a las páginas finales de la monumental Estética de Hegel, luego de rumiar su limitación de la experiencia estética a la que proveen el oído y –algo menos– la vista, su categorización de las formas simbólica, clásica y romántica y su aplicación a la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía, y algunas consideraciones que prefiguran conceptos modernos (como aquella de que “el arte no hace al principio más que buscar la idea que le conviene, después la encuentra y por último va más allá de ella”, que recuerda o anticipa el “yo no busco, encuentro” de Picasso); si llegamos al final de la lectura, entonces, o si comenzamos aquella como algunos lectores de periódicos y revistas, por su última página, encontramos que el genial filósofo alemán coincidía con el mainstream de Hollywood –precisamente en el final…– en su preferencia por los finales felices, los happy end. “Por mí parte prefiero un desenlace feliz” dice Hegel y aclara brevemente “¿Por qué no? ¿Por qué preferir la simple desgracia, únicamente porque lo es, a una solución venturosa? […] Los conflictos y el desenlace no han de tener carácter trágico sino allí donde es necesario para producir un espectáculo de orden más elevado, Pero si esta necesidad no existe, el dolor y la desgracia no tienen nada que los justifique”.

No es extraño que un filósofo que basa su sistema en la evolución dialéctica del espíritu hasta alcanzar su realización en libertad, su estado de perfección en el fin de la historia (en definitiva, un final feliz), aplique un concepto parecido a la obra artística.

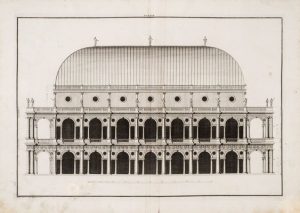

Hegel no incluyó la ciudad entre los objetos de su estética. Ahora se habla mucho de arte urbano, que en realidad refiere casi siempre al simple arte en la ciudad; la pregunta que nos interesa refiere a la ciudad en sí como obra de arte. A quienes amamos las ciudades nos gusta considerarlas como materia artística, como obras de arte (y además, a “la Ciudad” como la más grande y más bella obra de arte o, al menos, “la cosa humana por excelencia” como la definió Levi-Strauss y repitió Aldo Rossi). Podemos discutir si las ciudades son o no tales obras de arte (lo que previamente implica una discusión sobre la esencia del arte), pero lo indiscutible es que hay una estética urbana (o muchas, obviamente) y por tanto podemos juzgar a las ciudades como hecho estético. Dicho esto, finalmente, la pregunta: ¿tienen “final feliz” las ciudades?

Ahora se habla mucho de arte urbano, que en realidad refiere casi siempre al simple arte en la ciudad; la pregunta que nos interesa refiere a la ciudad en sí como obra de arte.

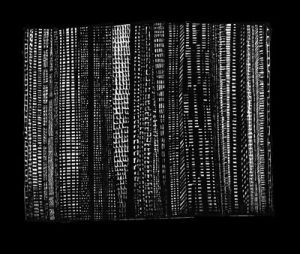

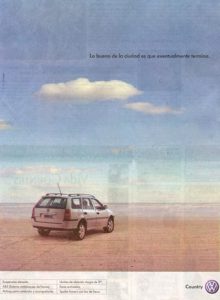

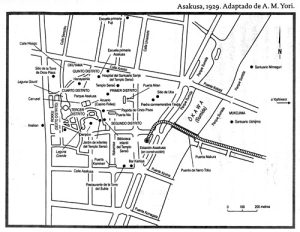

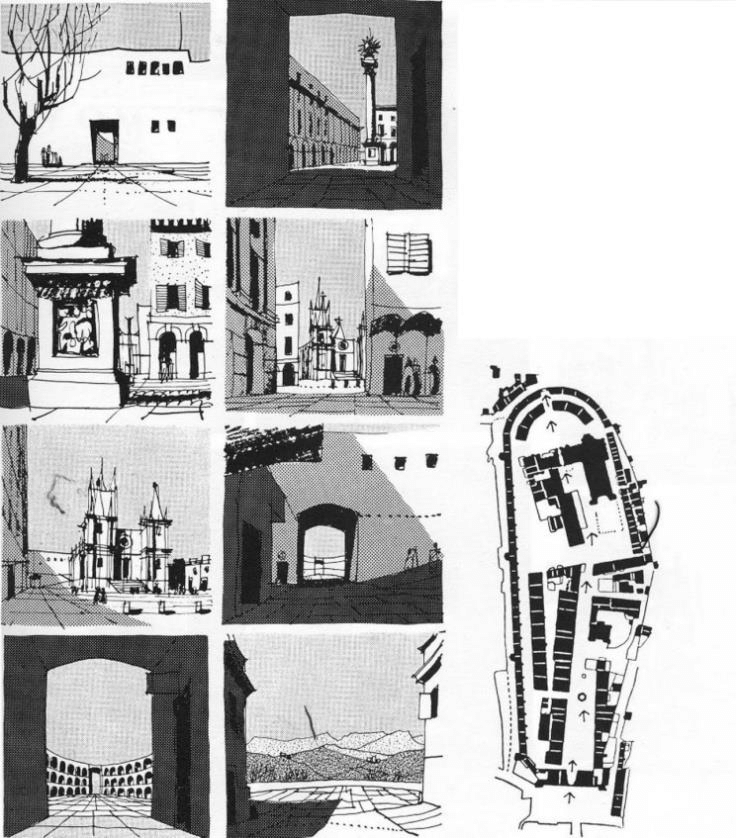

En el espacio, los finales felices pueden referir a remates hausmannianos o barrocos, a bordes logrados sobre parques o costas o a articulaciones continuas como las que Gordon Cullen identifica magistralmente en su estudio del paisaje urbano británico. También puede considerarse como final urbano feliz a la virtuosa contención de la masa construida por un cinturón verde rural o parquizado, finales dramáticos como las calles que rematan en cementerios o finales mal logrados o, más precisamente, la falta de final urbano (la Pentesilea de Ítalo Calvino).

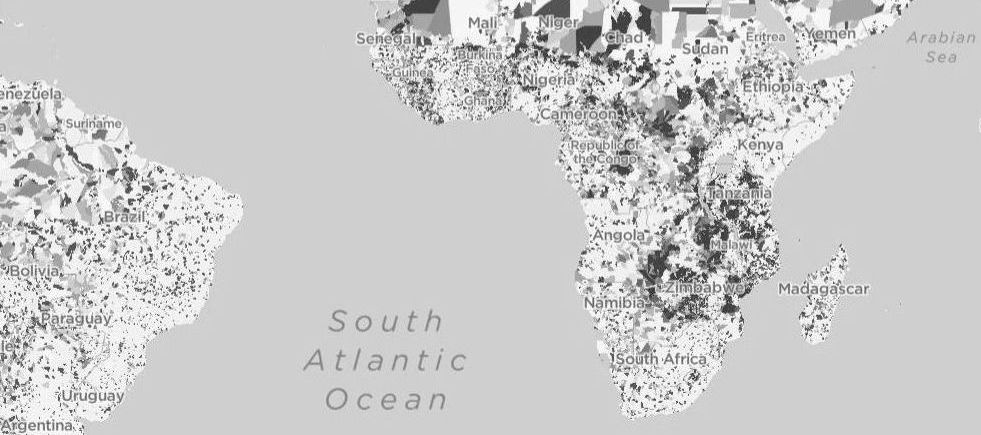

En el tiempo, las ciudades raramente tienen finales (los casos de Ur, Pompeya o la vieja Federación son excepcionales, como lo serían las ciudades muertas de Mike Davis). Cambian, crecen, se degradan, pierden población (a veces dramáticamente, como Detroit), tienen crisis, recuperan su esplendor en ciclos permanentes, que a veces exceden el de una vida humana y por tanto nos tientan a señalarlos como definitivos, pero a la larga florecen o decaen hasta que un nuevo ciclo nos presenta otra circunstancia. Desde una mirada más personal, las ciudades terminan cuando las dejamos (el tango abunda en esos finales tristes, con cantores que extrañan la calle Corrientes, “Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal”, o viceversa, Madame Ivonne añorando el Barrio Latino desde Buenos Aires).

(…) tienen crisis, recuperan su esplendor en ciclos permanentes, que a veces exceden el de una vida humana y por tanto nos tientan a señalarlos como definitivos, pero a la larga florecen o decaen

Las ciudades no tienen final, tienen mutaciones continuas en el espacio y el tiempo, tienen articulaciones. Como como dice Fabián Casas que dice Steiner de las grandes novelas de Tolstoi, no terminan, se detienen. Cambian, se interrumpen, se transforman.

CR

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I), El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.), Turín y la Mole, Elefante Blanco, Sídney, lo mejor de ambos mundos, Clásico y Pompidou (c/Carola Inés Posic), México ´70, Roma, Quevedo y Piranesi, La amistad ferroviaria, Entente Cordiale, La ilusión cartográfica y Geográfica y geométrica. Es uno de los autores de Cien Cafés.