La idea surgió como respuesta a un viejo requerimiento del Departamento Federal de Correos y de las empresas de logística, pero la formulación fue responsabilidad de la Oficina Municipal de Innovación (la OMI), aprovechando la demora burocrática de Catastro y Señalización.

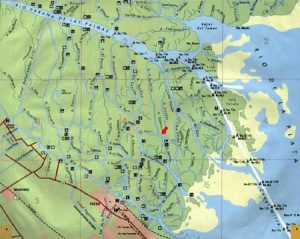

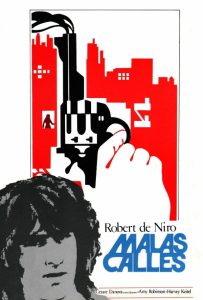

La numeración de las calles había sido modificada en al menos dos ocasiones desde la fundación de la ciudad. Un intendente había corrido el “cero” desde la Plaza Mayor a la estación de tren; otro había unificado los nombres de calles desde la curva de la ruta vieja, remplazando el “este” y “oeste” de pretensiones neoyorquinas que había impuesto Chapeaurouge a principios del novecientos.

Velázquez, el chico nuevo de la OMI, dedicó semanas enteras a estudiar sistemas de toponimia y ordenamiento domiciliario alrededor del mundo. No quedó disposición que escapara a su análisis crítico.

El resultado fue caótico: la mayoría de las casas tenía dos o tres numeraciones distintas; muchas conservaban las chapas y plaquetas de los sucesivos cambios. Los membretes de negocios y empresas oscilaban entre la referencia “N° 522 (nuevo)” y “N° 679 (ex 921)”. Las cartas de intimación de pago llegaban a ciudadanos intachables con sus cuentas al día; las rotiserías entregaban deliveries de pollo frito a muchachas veganas; Amazon afrontaba juicios por licuadoras perdidas y computadoras reclamadas en barrios suburbanos.

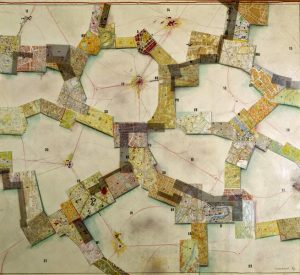

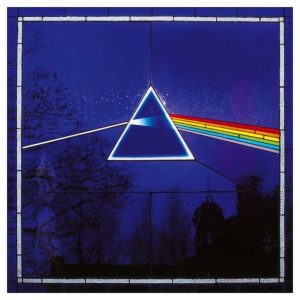

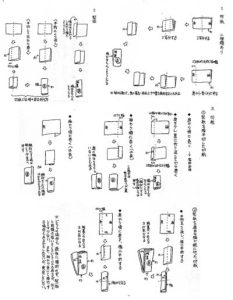

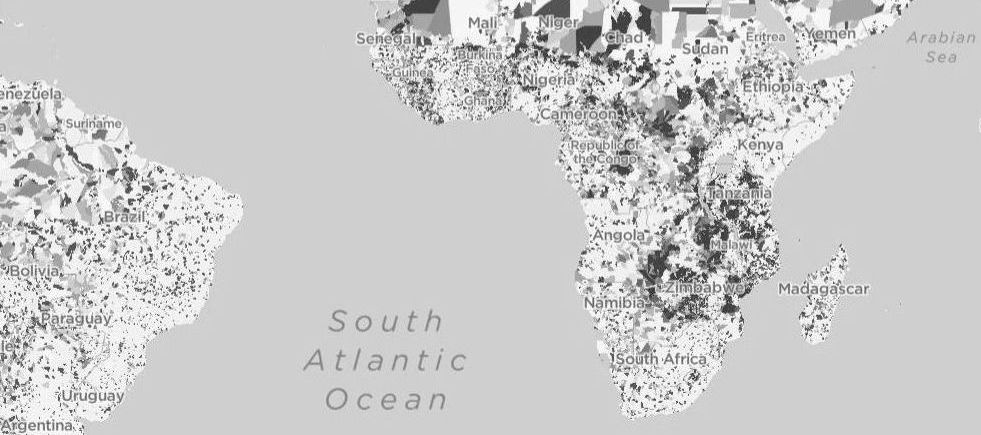

Velázquez, el chico nuevo de la OMI, dedicó semanas enteras a estudiar sistemas de toponimia y ordenamiento domiciliario alrededor del mundo. No quedó disposición que escapara a su análisis crítico. Catalogó con rigor la cartesiana regularidad de las cuadras sudamericanas de damero ordenadas de 100 en 100 (con el plus de su vaga referencia a la extensión en metros), la numeración casa a casa de las intrincadas callejuelas europeas, los laberintos japoneses de tres números asignados al distrito, al bloque y al edificio. La lectura apresurada de un manual francés le sugirió la solución que propuso a sus jefes; la urgencia municipal apuró su adopción; la rápida implementación agravó las consecuencias.

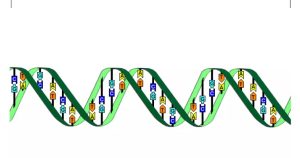

El razonamiento de Velázquez tenía su lógica y esa lógica era innovadora. Hasta entonces, las numeraciones domiciliarias seguían criterios exclusivamente espaciales; ¿por qué no cambiar el paradigma y utilizar un sistema de base temporal? En una entrevista que todavía está disponible en la web, el joven funcionario decía haber tenido su inspiración final haciendo un trámite bancario, mientras escuchaba a una empleada llamando a los clientes según el orden de llegada establecido en el “numerito”.

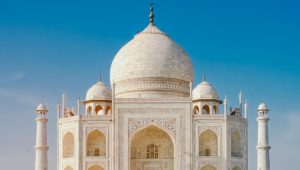

Esa fue la base del crono-catastro. Los barrios, las manzanas y los edificios eran numerados de acuerdo al momento de su aparición en la ciudad. La Municipalidad era 1-1-2 (aunque algunos sostuvieran que su construcción era anterior a la Iglesia pero posterior a la de las tres primeras casas); la Escuela Industrial, a tres cuadras, 4-5-1; mi casa, 18-22-3; mi tía, que vive enfrente, 7-5-19. Un crédito externo permitió la rápida confección y colocación de los carteles; un premio de una fundación canadiense legitimó la operación y prestigió a Velázquez, a la OMI y al municipio. La visita de los medios capitalinos y los quince minutos de fama entusiasmaron a la población, que apoyó el nuevo orden domiciliario y quitó las chapas y plaquetas de sus casas para donarlas a la planta de reciclaje local (todavía quedan algunas, colocadas en casas de escépticos o perezosos o exhibidas en el museo local).

Un crédito externo permitió la rápida confección y colocación de los carteles; un premio de una fundación canadiense legitimó la operación y prestigió a Velázquez, a la OMI y al municipio.

Un mes después de implementado el sistema comenzaron las clases. Los ómnibus escolares atascaron el tránsito; las escuelas estuvieron semivacías durante algunas semanas, al tiempo que Frávega y Musimundo suspendieron sus ventas. La demolición de unos viejos galpones desató una polémica: ¿los elegantes edificios que los remplazaban mantendrían su número original o deberían adaptarlo al estricto cumplimiento del Sistema Velázquez? El Departamento Federal de Correos estableció una tasa extra a toda carta o documento dirigido a nuestra ciudad. El turismo decayó; el sistema de salud ambulatoria entró en alerta.

Las nuevas autoridades anunciaron hoy un recurso de actualización provisorio con pintura de aerosol que regirá hasta la implementación del sistema definitivo (ahora en estudio por una consultora externa). Agentes de tránsito y voluntarios del Rotary y de la Cosmopolita guían algunos desplazamientos cotidianos y periódicos. La OMI fue disuelta; Velázquez fue asignado a tareas de inspección, una vez que regrese de su licencia médica.

CR

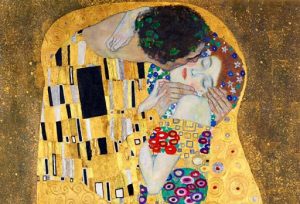

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I), El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.), Turín y la Mole, Elefante Blanco , Sídney, lo mejor de ambos mundos , Clásico y Pompidou (c/Carola Ines Posic), México ´70, Roma, Quevedo y Piranesi, La amistad ferroviaria y Entente Cordiale. Es uno de los autores de Cien Cafés.

La serie Territoriales de La Mirada del flâneur comenzó en nuestro número 205 con La ilusión cartográfica y continuó con

Geográfica y geométrica, Nuestra ciudad de los 13 minutos y medio y El imperativo toponímico.