En realidad, mi verdadera historia con Leticia empezó al encontrarla cuando viajé a Cusco, unos meses después de recibirme. Ya la conocía, por supuesto, de la Facultad, e incluso habíamos formado parte de un mismo grupo en un par de materias, pero, a pesar de nuestro trato cordial y de buen humor, nuestros grupos de pertenencia eran diversos. Además, y esto es lo más importante, siempre la había asociado a otro estudiante, algo más adelantado que nosotros, al que todos suponíamos su novio en aquel entonces.

Yo había llegado hasta Salta con mi hermano Luis y su amigo el Fender; por distintas razones, ninguno de ellos me acompañaría en mi viaje iniciático por el antiguo imperio del Sol. Luis había llegado hasta Lima el año anterior, el Fender, poco entusiasmado por las culturas andinas, tenía además unas posibilidades de trabajo concretas en la Capital que quería potenciar al máximo. Aprovechando que el Fender tenía un amigo personal en Salta, y este a su vez debía acompañar a su primo a probar el auto último modelo adquirido por la familia (unos prósperos productores agrarios de la región), surgió la idea de llevarme a Humahuaca, para pasar unas horas en grupo en el corazón del Carnaval quebradeño y dejarme haciendo noche para tomar al día siguiente el Panamericano hasta La Quiaca.

Entonces, a la mañana temprano tomamos la ruta 9 y encaramos hacia el norte; con la idea de llegar antes del mediodía a Humahuaca. Pero la lluvia después de Yala, y el consecuente mal estado de los caminos, nos demoró más de lo esperado y recién a las 3 de la tarde conseguimos por fin arribar a destino. Aun sorprendido por la variedad del paisaje físico y humano que atravesaba por primera vez, me llevaron hasta la terminal de ómnibus para asegurar mi boleto hacia el norte. Fue allí que me encontré con Leticia, y tras abrazarnos y comentar en tono cordial las casualidades concurrentes en nuestro encuentro, convinimos comprar tres pasajes para las 4 de la mañana, con la idea de trasnochar sin dormir, guardar los bolsos en un lugar de confianza que Leticia aseguraba tener en una casa de gente conocida (ninguno confiaba demasiado en la promesa de atención por 24 horas de la guardería oficial) y dormir en el micro para llegar a la mañana a La Quiaca y de allí pasar a Villazón, desde donde tomaríamos en la tarde el tren a Oruro (ambos sabíamos que, si bien el horario estipulado para la partida desde Villazón era la 1 o 1 y media del mediodía, las propias autoridades turísticas, consulares, y hasta las ferroviarias, aceptaban como un hecho la demora de 4 o 5 horas).

Quedamos en encontrarnos un rato más tarde por las calles del pueblo, o en todo caso en la terminal a la hora de salida del micro; yo me encargaría de llevar mi mochila a la casa donde estaría en custodia, y Leticia la traería en la camioneta de los dueños de casa. Ya nos estábamos despidiendo cuando apareció una muchacha flaca, de pelos negros enrulados y mediana estatura, en pantalón de bambula y musculosa, sonriéndome por detrás de Leticia, sin que yo supiera quien era. No la asocié con Leticia hasta que Nani (tal su nombre) la abrazó suavemente y se autopresentó, acción que Leticia completó informándome que se trataba de su amiga y compañera de viaje. Hasta entonces (y por eso es que no la asocié en lo inmediato con Leticia) yo suponía que el tercer pasaje que habíamos pedido era para el novio de Leticia, quien entonces no solo no estaba acompañada por él sino que, seguramente, en los meses pasados entre terminada la facultad y nuestro encuentro, había cortado su relación (si es que alguna vez había existido) o al menos ésta no había tenido la importancia que yo le había asignado en nuestros años de estudiantes.

Tras despedirme, ahora sí, de Leticia y de Nani, volví al Toyota, donde mis cuatro acompañantes me esperaban con comentarios irónicos y, en el caso del Fender y de Sergio (el amigo salteño) abiertamente obscenos sobre el encuentro que habían presenciado desde el auto. Tímido como soy, las bromas del grupo me produjeron algo de vergüenza, pero también me agrado la cierta envidia que creía percibir, y en general la idea de que en secreto se pensaba (mis amigos, y con algo más de prudencia yo mismo) que la compañía azarosa de las dos muchachas sería el comienzo de una aventura erótica fuera de lo que en aquel entonces acostumbrábamos a experimentar en nuestros grupos de amigos.

Tras llevar mi mochila a la casa que me indicó Leticia (me atendió un señor de mediana edad, muy formal, que no me dio idea acerca del tipo de relación que los dueños de casa, de los cuales uno sería probablemente él, llevarían con Leticia), dejamos el Toyota cerca de la estación y empezamos la búsqueda de las comparsas por las calles angostas del pueblo, procurando la sombra que daban las construcciones bajas y alineadas para evitar el fuerte sol que ahora había salido después de que parara la lluvia. Nos guiamos por el rumor de la música, un eco impreciso de cantos, golpes de percusión y vientos. Doblando una esquina en esta búsqueda, nos topó de frente un grupo encabezado por una nutrida banda de músicos, seguidos por dos mujeres mayores vestidas a la usanza indígena y acompañadas por un grupo de jóvenes en actitud como reverencial, y por un grupo más numeroso de bailarines, algunos con rasgos propios de la región y otros con aspecto de turistas llegados de San Salvador, de Córdoba o Buenos Aires. Moviéndose estratégicamente de un lado a otro del grupo, unos tipos disfrazados de pies a cabeza con unos trajes de diablos parecían, alternativamente, los más exaltados o los más responsables de la comparsa, animando o reconviniendo, según fuera preciso, a los miembros originales y a los que se iban sumando por las calles del pueblo.

La música que guiaba a la pequeña multitud era muy simple en su concepción y factura: los percusionistas, los jóvenes alrededor de las mujeres, los bailarines, el resto de la comparsa y los que se sumaban espontáneamente, repetían dos frases en intervalos cuya duración equivalía aproximadamente a la de las propias frases:

Soy de la juventud alegre (o, más bien: Soy dela juven tuálegreee) y:¡Que linda nuestra comparsa!

Entre ambas frases, las mujeres que seguían a los músicos intercalaban, con una voz sumamente aguda y afectada, pero precisa, unas estrofas muy cortas, condicionadas por la necesidad de “entrar” en el espacio entre las dos frases repetitivas, y difíciles de entender por el ruido y por lo forzado del tono de voz de las mujeres, cambiando de letra en cada ocasión. Acompañando el canto de la multitud y el de las mujeres, los bombos, las cajas y los bronces acentuaban el sentido monocorde pero entusiasta que se desprendía de las frases. Me acerqué al grupo de las dos mujeres y su especie de guardia, y de entre la innumerable cantidad de frases cuyo sentido no alcancé a entender, rescaté algunas como estas que, más o menos, me pareció que decían algo así como:Zapateando, zapateando…Señores, ¿cómo les va?…

Los que son de nuestra quebrada

…

Al principio sentí curiosidad y simpatía por esa música y sus performers; al rato, desistí de seguir el canto de las dos mujeres en procura de entender su significado, y me sumé a la procesión de bailarines, a la que hacía rato se habían incorporado Luis, el Fender y los salteños. El paso de baile era también, como la música, al mismo tiempo rotundo y simple: un movimiento del torso acompañado por una palanca de los brazos, una especie de reverencia a alguien indeterminado (¿la Pachamama?, pensé, en la confusión de mis pensamientos y en la liberación de mis movimientos).

Sin embargo, y no sabría decir si a pesar o justamente como consecuencia de esa misma simpleza, no acertaba yo con los movimientos, por más que mirando a los bailarines locales creía entender perfectamente la naturaleza de la danza. Una joven me tomo de la mano e intentó ayudarme a encontrar los movimientos adecuados: tras unos segundos, reconocí a Nani, que se había incorporado a la comparsa unas cuadras después que nosotros. Pasado un rato, me soltó la mano, supongo que por cierto fastidio ante mi incompetencia para adecuarme a la ortodoxia del paso, pero con una sonrisa amigable que disimulaba ese supuesto malestar. Nani tomo entonces la mano del salteño, bailarín experimentado por lo que se veía, que la llevó con elegancia hasta que uno de los tipos vestidos de diablo simuló darle un golpe en la cabeza con un garrote imaginario, y le sacó del brazo a Nani para llevarla él mismo hasta donde los músicos encabezaban la marcha. Para ese entonces yo estaba materialmente hipnotizado por el ritmo monocorde y rotundo que veníamos acompañando desde un tiempo indeterminado (por lo pronto, ya había caído el sol y estábamos al borde de la noche), y apenas me quedaba un resquicio de actividad mental al margen del seguimiento y acatamiento de las ordenes virtuales de la comparsa, sus músicos, las dos mujeres, los diablos y la entidad única que entre todos componían, o componíamos (y que dicho sea de paso, ya se había engrosado en más del doble del grupo que habíamos encontrado a poco de dejar el auto). Vi pasar a Leticia, de la mano de otro diablo, y recuperé un poco de capacidad reflexiva, aunque solo para admirar con algo de lascivia la curva proporcionada de sus muslos apretados por el jean. Reincorporado al son alucinatorio de las estrofas comparseras, seguí mi danza y mi canto olvidado de mi mismo y mi circunstancia.

Luis y Carucha, el primo de Sergio, me vinieron a buscar al rato, indicándome que ahora querían alcanzar a otra comparsa nutrida que habían visto al cruzar la plaza de la Municipalidad, bajando la escalera que lleva al Monumento que dicen del Indio. Absurdamente avergonzado por mi extravío en la comparsa de la juventud alegre, esta vez solo acompañé con unos movimientos de compromiso el comienzo de la comparsa, los músicos cuyo leit motiv (más propositivo, pero no más complejo que el de la Juventud) era:Gracias a Dios, soy solteroGracias a Dios, soy soltero,

¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata?

Así nos fuimos bailando por un rato más; cada tanto, el Fender me alcanzaba una botella de cerveza comprada en alguna de las despensas por las que pasábamos (algunas permanentes, otras improvisadas en los livings o las entradas de las casas),que yo a su vez entregaba, tras tomar unos sorbos, a mi hermano Luis. Al pasar por la esquina de atrás de la Terminal, instintivamente nos miramos y nos fuimos haciendo señas para separarnos de Los Solteros e irnos a sentar en la confitería, para tomar algo, comer unos sandwiches y emprender, mis compañeros de viaje de la mañana, el regreso a Salta.

El Fender intentó persuadir al resto del grupo de hacer noche en Humahuaca y regresar al día siguiente, pero Sergio insistió en que el conocía el camino a la perfección, que la lluvia ya había pasado, que en todo caso los problemas que subsistirían en los caminos eran los mismos que encontrarían también en la mañana, que tenía que ir al banco provincial en Salta al día siguiente y, last but not least, que solo había tomado un par de tragos de cerveza y que con un sándwich de lomito, una gaseosa y un café doble, quedaría en situación ideal de energía, sobriedad y vigilia como para manejar toda la noche sin problemas, con la condición de que le dieran charla durante el viaje o, si todos se dormían (o si solo quedaba despierto “el Luis”, tan poco afecto a conversar), le dejaran escuchar y canturrear acompañando unos cassetes de música cuartetera que llevaba en la guantera.

– Tenés un auto de lujo y escuchas música de mierda, prepoteó el Fender sabiendo que Sergio vería en su respuesta una aceptación de la propuesta de viaje nocturno, más que un cuestionamiento serio a sus gustos musicales, o a su carencia de ellos, que por otro lado poco le preocuparía. Su primo, en cambio, más desconfiado y resentido de la altanería porteña, más impulsivo, más peleador, apeló al orgullo regional contrastando al desprecio del Fender por la música de los pobres del interior la exquisita elegancia (creo que esas fueron sus palabras, exactas) del canto de las Cari, por solo nombrar alguna de las incontables expresiones de excelencia musical en el Norte profundo argentino. Su argumentación fue algo confusa, o quizás en mi ignorancia yo tomé la expresión del Carucha como referida a un supuesto señor Lascari, ignoto folklorista que en realidad nunca había existido, siendo en realidad las tales Cari un par de hermanas jujeñas que, recién al promediar la conversación, caí en la cuenta que eran las dos mujeres que entonaban a La Juventud Alegre, aquellas a quienes había admirado unos minutos antes y cuyo cantar lastimero aun resonaba en mi cabeza.

El Fender, quien en todo encontraba la metáfora futbolera, se detuvo en el análisis de la forma especial en que las hermanas prolongaban las dos o tres últimas sílabas de cada copla, como simulando una imposibilidad de llegar al tono necesario, impedimento que quedaba instantáneamente desmentido al terminar la copla las fracciones de segundo minimamente necesarias para que entraran la frase de presentación o bien la de autoadmiración que componían la base rítmica de la comparsa. – Es, sostenía el Fender, quizás con la picardía ingenua de pretender molestarme, algo así como lo que le pasaba a Housseman en aquel partido del ´76 contra San Lorenzo, que jugó absolutamente borracho y que sin embargo fue quizás el mejor de su vida (3 a 1 en el Viejo Gasómetro, baile y paliza incluida). En su pedo, El Loco extendía la gambeta un mínimo instante más que lo que aconsejaría la ortodoxia, instante que sin embargo era decisivo para confundir al marcador y hacerlo pasar de largo: si hubiera estado sobrio, decía Housseman (pero no me acuerdo si acerca de este partido o en general) terminaría la gambeta más rápido y sería más fácil adivinar el movimiento de mi cuerpo y el de la pelota, y quitármela.

– Sí, dije, contestando en un plano de lenguaje subalterno y restringido la velada ironía del Fender, sí, yo estuve ese día en la cancha. A Housseman lo remplazaron poco antes del final del partido y lo aplaudieron los de San Lorenzo, y al revés pasó con Irusta, que se lesionó y lo aplaudieron los de Huracán. Mientras lo decía, llegaban a la mesa las cervezas, la Sprite de Sergio y unas papas fritas que precederían a los sandwiches, y al mismo tiempo entraba por la puerta de atrás una pareja de jóvenes, de la Capital o de Córdoba, vestidos con ponchos de la región, amigos de un grupo bullicioso que se había instalado en el extremo opuesto de la confitería. La chica, muy sonriente, sostenía como podía al muchacho, completamente ebrio y cantando, con bastante solvencia para el estado en que se encontraba, la copla de Los Solteros. Cuando lograron sentarlo a la mesa, las muchachas del grupo continuaron cantando la estrofa, con una ligera e intencionada variación con respecto a la letra original: además de aclarar que en su caso se trataba de ser solteras lo que había que agradecer a Dios, las niñas interrogaban con prepotencia por qué debería importar a alguien si “me macho, si me emborracho con mi macho”, festejando el juego de sentidos entre la primera persona del singular del verbo regional macharse, embriagarse, con el sustantivo macho que hasta en otros idiomas que no son el castellano identifica la particularidad, pero también la atrocidad e incluso los límites intelectuales, de la soberbia masculina (sutil pero efectivamente herida por el hecho de atribuir la mujer al compañero, novio o amante, el único atributo de su función en el acto de la cópula, quizás significando ser ese el único aspecto a considerar de entre otros que el hombre pudiera imaginar como parte de su atractivo y, no menos importante, su poder). Los bombos, cajas y guitarras que tenía el grupo alrededor de la mesa indicaban que se trataba de uno de estos grupos de estudio del folklore andino que se forman en el sur y que en algún momento de su evolución salen a la búsqueda de las fuentes de la música por el noroeste argentino, por el Altiplano de Bolivia, por la Sierra y también la Costa peruana e, incluso, hasta por Ecuador.

Un hombre de mediana edad, sentado al lado de nuestra mesa, festejaba la hilaridad de los jóvenes; me llamó la atención el gesto ritual de echar al suelo, a la Pachamama madre tierra que yacía bajo las baldosas del local, un primer sorbo de la ginebra que en ese momento le servían.

Ahora nuestra conversación regresaba a Juan Lavalle, cuya peregrinación como cadáver había sido motivo de interés al dejar San Salvador (donde había sido asesinado, según el Carucha, por un marido celoso y no por una avanzada de tropas federales) y encontrar periódicamente información en carteles de la Comisión de Monumentos y Sitios Históricos sobre las distintas etapas de su paseo por las tropas unitarias: el velorio en Tilcara, el descarne de las tripas en Huacalera, etc. Para Luis, y más allá de los testimonios históricos que respetaba, y de la épica que la anécdota agregaba al lugar, la admiración por “el pelotudo de Lavalle” (como había sostenido en el auto) era producto de la confusión política en que la polémica entre federales y unitarios había sometido al país y, años después, a la historia nacional “al menos en sus términos canónicos”, siguiendo con esta frase la terminología usada por mi hermano.

Los salteños, si bien no admiraban ni mucho menos a Lavalle, tardaron en digerir la agresiva referencia de Luis, que entonces se consideró obligado a explicar los motivos de su calificación. La pelotudez de Lavalle no se relacionaba con una supuesta ineptitud mental, ni siquiera con su fama de “espada sin cabeza”, sino con una interpretación de sus errores históricos, no originados en una mala apreciación de una correlación de fuerzas ni en la pertenencia a un bando equivocado, ni siquiera a una cuestión de desclasamiento o alianzas erróneas, sino a una descomunal falencia en la estrategia política: concretamente, en el caso de Lavalle, su entrega política a unos rufianes de guante blanco sin honor, dilapidando el prestigio que le había procurado el heroísmo demostrado en campos de batalla de todo el continente. Un preludio, molesto de tan evidente en la retrospección histórica, al uso que en el siglo XX hicieron de los militares las oligarquías y mafias argentinas y latinoamericanas en general. La categoría de pelotudo, en la interpretación de Luis, abarcaba casos tan diversos como el de Juan B. Justo (“un socialista de precaria base filosófica, admirado por los oligarcas, que lo premiaron dando su nombre a una avenida importante de Buenos Aires”); Lonardi, “héroe” de un golpe de estado que a los pocos días terminaría también con él mismo; Onganía, instrumento de unas fuerzas que su inexistente intelecto le impedían siquiera concebir. La condición de pelotudo no aparecía, en el discurso de Luis, como una cuestión de mayor o menor inteligencia, sino como la involuntaria circunstancia de ser usado por un bloque de poder en un sentido absolutamente diverso al que el “pelotudo” imaginaba estar sirviendo (algo mucho más sutil que una simple desilusión o un error táctico). No he hablado de esto con Luis, pero estoy seguro, y procuraré recordarlo, cuando lo vea, para preguntarle, que respecto a sucesos de años posteriores al de nuestra cena de Humahuaca, el concepto de pelotudo no se aplica tanto a un personaje como De la Rúa (popularmente tildado de imbécil en las interpretaciones más simplistas de su fracaso, y en particular en los sketchs televisivos y las historietas) como sí en cambio a personajes como Cafiero o Cavallo (recuerdo que Luis aclaraba: “ni siquiera hablo de corrupción, hablo de política: hay grandes pelotudos que se enriquecieron con la política, sin que esa supuesta “viveza” disimule la pelotudez que lucían a su pesar”, ante la mirada escrutadora y sorprendida de los salteños).

– ¿Los montoneros, por caso?, preguntó el Carucha con expresión grave.

– No es el caso, respondió Luis casi con la misma rapidez con que las Cari intercalaban sus comentarios entre las dos frases fundacionales de la Juventud Alegre. Si bien respondían a intereses que podrían considerarse (en una visión marxista o positivista, por ejemplo, de la historia) como contrarios a la evolución necesaria de la economía y la sociedad, sabían perfectamente lo que (y a quienes) estaban defendiendo en esos enfrentamientos fantasmagóricos entre caudillos medievales en medio del desierto.

– Ahora te haces vos el pelotudo, respondió el Carucha con no menos rapidez y precisión, y con la misma gravedad de la pregunta anterior; creo que todos pensamos que estaba al borde de un enojo real: por un instante sentimos la tensión que Luis disipó con una respuesta que no dejó dudas sobre que estaba tratando con respeto al resto del grupo, y en particular a su interlocutor.

– No, no (en un tono deliberadamente ambiguo entre estar negando su actitud de pelotudo o la pelotudez de los “montos”), los montoneros más recientes no eran pelotudos; en todo caso, los que fueron boleta eran tipos y tipas que tenían claro su objetivo y por qué arriesgaban y entregaban sus vidas. Los traidores, que vos sabés que los hubo (ahora era su expresión la que disciplinaba a Carucha), tampoco eran pelotudos, porque también sabían lo que hacían. Eran fascistas, traidores, verdugos, hijos de mil putas, como no, pero en todo caso no eran pelotudos.

– Vas a ahorrar plata, dijo Sergio mirándome (más interesado en el sexo ocasional que en la Historia, pero también procurando evitar que la conversación llevara a algún enojo que condicionara el regreso, y a la vez llevando la charla a la cuestión picaresca que daba pie a sus dobles sentidos y sus bromas eficientes), podés ir a cuartos de hotel para tres, que es lo que sobra de acá hacia el norte, y pagas tu parte.

– Esa es la idea, le respondí como sin dar importancia. Por la ventana de la confitería vi pasar a Nani, Leticia y unas muchachas enfundadas en chompas y ponchos, con un aspecto similar a las del grupo de la mesa del fondo, que ahora entonaban un tema de Markama. Procuré no extender la mirada ni demostrar ninguna emoción, por si el resto del grupo también las había visto, para no dar más pasto a las bromas que sabía se sucederían en los próximos minutos (pensando, además, en la forma de lograr que el grupo cambiara de tema de la forma más natural posible).

– ¿Te has culeado (“culeao”, fue en verdad como lo dijo) a alguna de las dos en Buenos Aires?

– A las dos (dije con seriedad y articulando un gesto de preocupación, con la misma rapidez que las Cari, que Carucha y que Luis en sus anteriores intervenciones), pero me parece que cada una piensa que fue la única y que le toca de vuelta, no se que carajo voy a hacer. Por ahí me quedo un día más en Villazón y las dejo que se vayan solas.

– No seas boludo, cayo el Fender, tan rápido habitualmente y tan ingenuo en otras ocasiones, te vas a morir de angustia en Villazón si te quedás más de unas horas. Hacete el galán el tiempo que puedas, total, si no las viste en todos estos meses, tampoco tenés que verlas al volver a Buenos Aires.

Carucha miraba divertido sin entender, Luis y Sergio, los más despiertos, ya habían entendido y también se sonreían discretamente, tratando de que el Fender no los viera para seguir gozando de su desconcierto. En eso llegaron los sandwiches, y entre el reparto y la habilidad de Luís (que sabía de mi timidez y quería ayudarme a salir del foco) para llevar la conversación al costumbrismo de la rivalidad entre provincias, quedó de lado la cuestión de mis hazañas eróticas, reales o presumidas, pasadas o por venir.

Tras los cafés, vimos pasar nuevamente a los Solteros, algo menguados respecto al número que habían juntado cuando los cruzamos a la tarde. El Fender propuso integrarnos a la comparsa, que se dirigía hacia la zona alta del pueblo, pero los salteños pusieron en cuestión lo avanzado de la hora y la conveniencia de iniciar el retorno a la civilización (palabras de Carucha, que al mismo tiempo cerraban irónicamente la cuestión folklórica de las disputas regionales, y avisaban, en un plano superpuesto del lenguaje, que las discusiones del día y de la noche no le habían dejado ningún resentimiento ni enojo que empañaran el humor con que se sumaba al grupo).

Los acompañé hasta el Toyota y nos despedimos lentamente, mientras Sergio acomodaba algunas cosas en el baúl. A todos los abracé y les agradecí los días pasados en Salta y, muy especialmente, el viaje didáctico que habíamos mantenido ese día. Luis fue el que menos tiempo mantuvo el abrazo, pero me despidió con las palabras más afectuosas (algo sobre el cuidado, en un sentido amplio y generoso) y me preguntó si necesitaba algún dinero extra; le dije que no, más por la aventura de viajar con poco que por orgullo, pero igual sacó un billete de cien y me lo puso en el bolsillo de la campera.

Salieron costeando la vía pasa subir a la ruta; yo caminé a la deriva por las calles desiertas, escuchando sin embargo en algún lugar impreciso el ruido de los cueros y los bronces de las comparsas. Cada tanto me cruzaba con borrachos dispersos, con muchachas risueñas y con trabajadores que terminaban su jornada, y en una esquina doblé para no volver a sumarme a los Solteros que seguían su recorrida.

En realidad trataba de eludir un posible encuentro con Leticia; una superstición privada me decía que la historia empezaría al arrancar el ómnibus y no antes, así como mi viaje comenzaría justo entonces y no antes. Ustedes saben como siguió la historia, y las vueltas que dio, pero en esa medianoche de Humahuaca, Leticia era una pura potencialidad, un repertorio de oportunidades con el atractivo de lo incierto, lo indeterminado, lo aun oscuro y por develarse.

CR

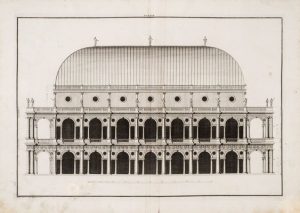

Sobre la Quebrada de Humahuaca, su paisaje y su cultura, ver la nota de este número de café de las ciudades.

Sobre la fiesta en las ciudades, ver también la nota Ganar la calle I y II en el número 4-5 de café de las ciudades