Las publicaciones más importantes de los años ’60, como “La arquitectura de la ciudad“, de Aldo Rossi, “Complejidad y contradicción en la Arquitectura“, de Robert Venturi”, o “Vida y muerte en las grandes ciudades americanas “, de Jane Jacobs, eran productos teóricos que hacían una crítica muy fuerte al urbanismo de los CIAM y a las alternativas propuestas por el Team X y otros grupos de la vanguardia. Esa crítica no venía solamente de los arquitectos y los intelectuales, sino de los propios usuarios, que no se sentían satisfechos.

Esto generó algunas reacciones a través de la práxis arquitectónica, y así se abrieron varios caminos, no todos buenos. Por ejemplo, el postmodernismo, apoyado en “Complejidad y contradicción…”, que además se unía con un uso acrítico del lenguaje del pasado, como en el neobarroco de Ricardo Bofill o de Rob Krier. También Rossi y el grupo del neoracionalismo italiano investigaban la morfología de la ciudad histórica, reflotaban el concepto de tipo, y trataban de entender la memoria del lugar y así operar sobre ella. No veían la ciudad como una producción “ex novo” constante, sino como una historia que se va narrando, un devenir de la ciudad que el usuario va entendiendo a partir de los elementos que la propia ciudad cuenta: una narrativa de la historia de la ciudad. He leído algunos trabajos de ustedes, donde se menciona a “Las ciudades invisibles”, el libro de Italo Calvino: también desde la literatura aparecen pensadores que tratan de interpretar esa historia de la ciudad.

Mientras esto se estaba gestando y aparecían algunas realizaciones, paralelamente la economía avanzaba en otro sentido. Se desarrolla entonces, y se va haciendo cada vez más hegemónico, el llamado pensamiento único. El mercado financiero empieza a tener una importancia muy grande y todo esto hace eclosión en el momento en que desaparece la Unión Soviética, que había sido en los hechos el Estado “equilibrante” durante toda la Guerra Fría. Este equilibrio había hecho que los otros Estados se preocuparan por tener instancias de Estado Benefactor. Eran redes de contención social que hacían que la gente pudiera mantener un buen nivel de vida, cumpliendo con los reclamos que algunas décadas antes habían sostenido anarquistas y socialistas.

Con la caída del Muro de Berlín se termina todo esto, y también la convicción en que la técnica, la robotización y la investigación científica, se iban a destinar a un mejoramiento del nivel de vida; que se iban a acortar los tiempos de trabajo y que el tiempo libre sería el logro del futuro. Todo esto cambió al desaparecer el “otro” Estado, que generaba temores, y que hacía que Occidente tratara de darle cierto bienestar a su gente, con servicios médicos, sociales, y distintas redes de contención. Así fuimos volviendo al punto donde habíamos empezado, casi a principios del siglo XX, donde aquellas luchas sociales procuraban conseguir poco a poco algunas mejoras. Ahora los mercados son los que manejan la situación, y la estabilidad y seguridad del trabajador casi no existe.

Y en este punto, el espacio público importa poco. El espacio público como representación o como atributo del Estado, no es un bien reconocible ni interesa demasiado. En este momento aparecen otras necesidades: en especial el tema del marketing, primero en su forma institucional y luego como marketing urbano.

Al marketing institucional, ya no le interesa la memoria de la ciudad, sino que le interesa dejar señales de su existencia. Cada marca, cada “logo”, quiere marcar su presencia a través de la arquitectura. Se produce una captación de aquella arquitectura de autor reconocible, y que puede darle a la marca ese prestigio necesario.

Como vemos, la ciudad ha tenido un cambio fundamental. Antes lo que importaba era la iglesia, el ayuntamiento, la sede de gobierno. En el siglo XX esto se modifica: aparece la empresa capitalista, representada por la torre (aquel objeto arquitectónico inventado por la modernidad).

Cambia por ejemplo la planificación urbana. Habíamos visto aquella planificación que comienza con Patrick Geddes, con una investigación sobre el territorio y procurando un equilibrio regional. Pero ahora aparece otro factor contrapuesto al equilibrio, que es la competitividad entre ciudades. Es el momento del planeamiento estratégico, que toma los principios de la estrategia de guerra, militar, que primero pasa a las empresas, y de las empresas pasa al marketing urbano. Trata de tomar aquellos elementos que la ciudad tiene como positivos, como elementos potenciales, para hacerla aparecer con un perfil competitivo dentro del conjunto de ciudades.

Y también aparece, en parte por la influencia del neoracionalismo (y creo que había muchas razones para esto) la desconfianza en la planificación, y en especial en la planificación normativa. Se piensa que, finalmente, la forma urbana es un resultado casual. No se llegaba con una normativa a tener una forma urbana que pudiera prefigurarse, sino que esta era producto de la “casualidad” y de la potencialidades del mercado. Es así que aparece otra manera de hacer la ciudad, la ciudad por partes. Este sistema entra inmediatamente en choque con la planificación urbana tradicional o científica.

Esta construcción de la ciudad por partes es algo que en cierto sentido “ganan” los arquitectos, porque implica construir la ciudad como una serie de arquitecturas. Hay una gran diferencia con las ideas de Le Corbusier: ya no se trata de borrar todo y hacerlo de nuevo, sino de trabajar partes de la ciudad y que esas partes desarrollen sectores. La idea se relaciona muy bien con la planificación estratégica porque posibilita encontrar ciertos puntos importantes de desarrollo. Y por la sinergia que cada uno de estos puntos crea, permite potenciar un desarrollo más profundo. Esta es la consecuencia de ciudad entendida como arquitectura.

La caída del Muro de Berlín posibilita la puesta en funcionamiento de alguno de estos criterios. En una clase anterior habíamos visto, dentro del criterio de planificación por partes, la IBA Berlín. Fue una primera prueba de estas posibilidades. Vimos también Barcelona, que es un ejemplo típico de planeamiento estratégico, donde este se desarrolla con mucha energía y se crea toda una metodología de trabajo al respecto.

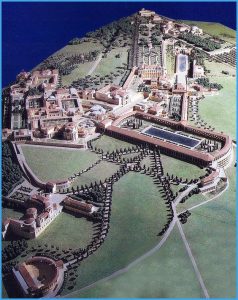

En el área que estaba afuera del muro del Berlín, donde está el meandro del rio Spree, se va a ubicar el nuevo gobierno de Alemania unificada. Allí se desarrolla el concurso para el nuevo centro de gobierno. El primer premio toma el criterio de unir Este con Oeste cruzando el río, como acto simbólico, y reconstruir el Reichstag. Hay un museo y una gran plaza cívica, toda una serie de edificios, apoyos del gobierno, y otra plaza más pequeña para los ministerios. Las variantes del concurso son numerosas, pero en general se trata de no crear situaciones con edificios sueltos en el paisaje, sino edificios de perímetro cerrado, que van creando calles y plazas, con los criterios del neorracionalismo y su experimentación sobre la continuidad de la ciudad nueva con la vieja.

Como ven, aquí ha cambiado completamente el criterio de la ciudad capital que caracterizaba al Mall de Washington, a Canberra, a Nueva Delhi. Todas estas proponían un sistema de city beautiful, idea que acá ha cambiado. Hay una manera distinta de expresar una cierta monumentalidad, menos sobreactuada que las otras, pero con carácter de autoridad, con un manejo muy especial de las escalas y los espacios cívicos.

Postdamer Platz es otra zona que se va a desarrollar. En su entorno están la Filarmónica y la Biblioteca de Scharoun, el museo de Mies, y no muy lejos un edificio proyectado por James Stirling, y en otro borde la puerta de Brandenburgo.

Hay una circunstancia legal que permitió hacer todo esto. En el caso de la IBA Berlín, la tierra era propiedad privada y hubo que trabajar dentro de la subdvisión que existía, y además con financiamiento del Estado. Cuando se unifica Alemania, Alemania del Oeste se hace cargo de Alemania del Este, que era un Estado quebrado. Pero ese Estado quebrado tenía como capital la propiedad de toda la tierra, que entonces es su aporte a la operación. Así se hace posible construir todo el área de Postdamer Platz, mediante una venta de tierra a grandes empresas multinacionales (Sony, Mercedez Benz, etc.) y a operadores inmobiliarios que pueden hacer el desarrollo urbano.

El parámetro de este desarrollo era la reconstrucción crítica, que supone el mantenimiento de todo el tejido urbano, pero con tipologías modernas. La normativa pedía reconstruir con esos criterios y fijaba ciertos parámetros de alturas fijas de fachada. Se llama entonces a concurso general para el área. En principio, uno de los problemas más difíciles de resolver es la relación con la biblioteca. Se propone una pieza urbana que sirve como remate de la calle principal, y luego cada “manzana” contiene unidades de proyectos a ser desarrolladas por distintos arquitectos. Los costos de esta venta de tierras y la necesidad de buscar la rentabilidad económica, llevan a los promotores a un uso del suelo muy intenso,lo que trae algunos problemas.

El uso público de las calles entre edificios ha sido muy cuestionado. Lo público en realidad no es tan público: es la unión de todos estos edificios que han creado un paseo cubierto, que se cierra en determinada hora, y que es casi como cualquiera de los shoppings malls que nosotros conocemos. La idea del espacio público esta distorsionada en un espacio privatizado. La imagen de los edificios de la Friedrichstrasse tiene una solución muy pobre, que fue muy criticada. Había una imposición de los promotores para llegar al máximo edificable permitido y esto le dio muy poco margen a los arquitectos para poder trabajar. Y esto originó una polémica que llegó a los diarios. Por un lado estaba Lampugnani que pedía que los arquitectos fueran acotados, que no hicieran “cosas locas”. Y por otro lado estaba Libeskind, que protestaba por las pocas posibilidades que le habían dado, y sobre todo… porque había perdido el primer premio del concurso de la Alexanderplatz.

Cuando veo estas imágenes yo me acuerdo de la avenida Diagonal Norte en Buenos Aires que también tuvo una normativa muy cerrada, y que a nosotros nos permitió entrar en una cierta modernidad en los años 30, con gran calidad. En cambio, en el Berlín de los ’90, pareciera una propuesta anacrónica. También a propuesta ganadora toma la Alexander Platz como remate de la avenida Karl Marx, que se había hecho en Berlín Oriental: utiliza criterios de la arquitectura moderna, pero con una escala que no ofrece posibilidades de vida al espacio público, por sus tamaños desmesurados.

El proyecto de Libeskind apuesta a una estructuración más caótica, con torres que van creando espacios complejos, que no están lo suficientemente definidos como para poder decir que resultado podrían haber tenido. Hay unas rayas, no se sabe muy bien que son, quizás son esos recursos del deconstructivismo… que en el plano quedan muy bien.

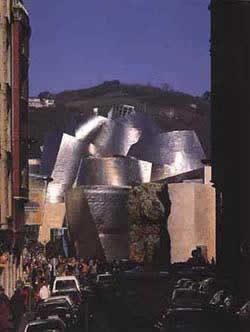

Y dentro de este mismo criterio del planeamiento estratégico, muchas ciudades trataron de posicionarse en Europa, como por ejemplo Bilbao. Es un caso que ustedes conocen muy bien por ese objeto arquitectónico, el museo Guggenheim, que cumplió con lo previsto en la propuesta: modificar el perfil económico de la ciudad, anteriormente dominado por la industria naviera (que justamente ocupaba esa zona hasta algunos años antes). Según algunos, fue el Mercado Común Europeo el que decidió que no era el punto apto para desarrollar esa industria, que debía estar en Alemania. Pero le dio a la ciudad una compensación importante para poder realizar un nuevo proyecto: un centro de negocios, cuyo concurso ganó Cesar Pelli, más el Guggenheim, más el puente de Calatrava, que le dan prestigio a la ciudad a través del diseño, y generan una marca de Bilbao que ha funcionado, por lo menos hasta ahora.

Acá lo que interesa es el plan estratégico, lo que desde el punto de vista comercial pueda darnos. Hasta ahora no hemos hablado de vivienda, no hemos hablado de mejorar la calidad de vida salvo en aquellos espacios públicos que tienen que ver con la centralidad de la ciudad. Esto solamente pasó en Barcelona, donde la ciudad fue pensada integralmente, y mejorada en su conjunto: el nivel de vida y el espacio público en su totalidad.

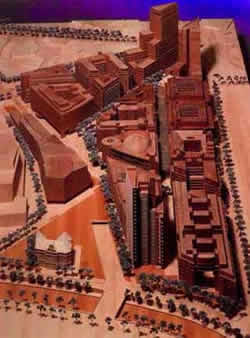

En el caso de Lille, en Francia, el TGV, que es el tren que une París con Londres, había generado un cruce de rutas entre Londres, París y Bruselas. Esta ciudad se propone captar esta potencialidad que le había brindado la nueva estructura europea. Y para eso decide hacer un emprendimiento al que llama Euralille.

En el tejido urbano original de Lille, muy abigarrado, hay construcciones del medioevo, y una zona muy conflictiva donde confluyen el ferrocarril, unas autopistas, algunas infraestructuras bastante diabólicas, y la posibilidad de desarrollar en este lugar un centro de convenciones y negocios a escala europea. Y el proyecto se lo encargan a Rem Koolhas. La propuesta incluye el centro de convenciones y exposiciones, un centro hotelero, unas torres de oficinas: es un lugar especialmente complejo

Acá tendríamos que detenernos un poco y pensar en algunas cosas que los antropólogos han encontrado en esta manera de construir la ciudad. Una de estas ideas es la de los “no lugares” como producto de la sobremodernidad, una teoría del antropólogo francés Marc Augé. Que habla de cómo se producen los espacios que no tienen las características de lugares, que no contienen algunas de las necesidades de los hombres, sobre todo de comunicación en los espacios: son los shoppings, los aeropuertos, todo ese tipo de construcción que no contiene y que no fija al individuo, y que por lo tanto le impiden identificarse con los lugares.

Euralille es una gran construcción que tiene todas las características de la suma de los no lugares. No existen las sendas que nos llevan a él. Y ni siquiera tiene espacios de contención. Hasta la forma misma del centro de convenciones, un óvalo, no intenta contener un lugar, sino todo lo contrario. Es un objeto con una serie de remanentes alrededor, pero que en ningún momento constituye un lugar. Incluso desde el punto de vista compositivo, más que una composición es una adición de partes: A más B más C.

Las torres que están por encima de la estación, fueron construidas por Portzamparc, por Nouvel, y varias firmas francesas. En realidad llama la atención como Rem Kolhaas es el que introduce el tema del espacio basura, como espacio producido por la sobremodernidad. Es muy común en él, criticar pero además aceptar estas condiciones del marketing y la cultura comercial. No discute nada y por ahí hace alguna ironía para entendidos, como diciendo “yo lo hago, pero me río de esto“. Estoy un poco duro con él pero se lo merece, porque en realidad solo se habla bien de él y no creo que siempre lo merezca.

Los edificios están también construidos en forma casi escenográfica, porque los materiales que utiliza y la forma en que lo hace, los hace parecer una construcción provisoria, construida como una exposición. Eso no quiere decir que no tenga un manejo formal interesante, pero la construcción es muy banal.

La arquitectura moderna es reconocida en general en su forma de edificio marca, para mostrar un edificio emblemático, donde los arquitectos cada vez tienen que hacer un mayor esfuerzo para diferenciarse del vecino. El primero fue el “Chippendale” de Philip Johnson, para el edificio de la ATT que se transformó en el ejemplo clásico del posmodernismo. Se proponen algunos espacios públicos, como algunas plazoletas en Nueva York, con algunas esculturas modernas, que vienen a paliar la inexistencia de espacios públicos. Pero en ciudades sin un tejido tan fuerte como el neoyorquino, la construcción de estos edificios corporativos y la necesidad de espacios para el automóvil, van creando esos espacios basura que se ven por ejemplo en las ciudades del medio oeste norteamericano. No son solo “no lugares”, sino más allá de eso, son espacios basura. El tejido de la ciudad se transforma bruscamente en esos puntos en sectores sin estructura.

Algo que suele acompañar esa transformación de los centros de las grandes ciudades en ciudades de negocios, es que la gente se va de la ciudad. Van a vivir a lugares que heredan las ideas de la ciudad jardín, de los green belts, sub-urbanizaciones construidas para la gente que volvía de la Segunda Guerra Mundial (y además para poder vender más automóviles y construir autopistas). En la imagen satelital nocturna de Estados Unidos, se ve que todo el territorio, excepto los desiertos de Arizona y las Montañas Rocosas, está iluminado. Es decir, esta urbanizado. La zona este está prácticamente cubierta y ya casi no hay diferencias entre ciudad y campo.

Llegamos a una situación de escape hacia el lugar idílico en el campo, donde todo el mundo “puede tener contacto con su vecino”, pero donde todos aquellos elementos que hacen a la ciudad, como la identidad, la legibilidad, la imaginabilidad, han muerto. Esto es un continuum que empezó con las Levittowns, conjuntos de viviendas que hacía en Estados Unidos un señor Levitt, a precios bastante bajos y a pagar en 30 años.

Todos estos lugares necesitan incorporar en algún momento un centro, porque este no existe en el origen de la urbanización. Entonces se inventa un centro, que es el shopping mall. Es una estructura heredada del viejo mall de la ciudad americana, que iba de la Estación ferroviaria al Ayuntamiento, y que recompone en forma nostálgica Disney en la calle mayor de Disneylandia. Se trata de reconstruir aquella ciudad, pero en lugar de incorporar elementos institucionales, se pone una tienda “ancla” en una punta del shopping, un patio de comidas en la otra punta, y entre ellos discurre todos este espacio que trata de ser un paliativo de la falta de espacio público. Y por supuesto, el famoso e imprescindible lugar de estacionamiento.

En otras ciudades, como en París, se trata de trabajar con otros criterios. Allí hay una institución que trabaja sobre el planeamiento de la ciudad, el APUR. Es una institución que depende del Estado, pero que no cambia con las renovaciones políticas del Estado. Por eso ha tenido una gran continuidad de acción y es la que legisla y monitorea permanentemente el plan urbano de la ciudad, y no solo eso, sino que va tomando decisiones sobre la construcción de las partes de la ciudad. Esta es su tarea más interesante, y para ella ha desarrollado una metodología. Ellos lo llaman el ZAC, Zonas de Anemagement Concerté. Son zonas de desarrollo concertado con una forma de actuar muy interesante.

En el área a desarrollar, el APUR nombra una comisión que elabora un programa de necesidades para esta área, y luego se llama a concurso o se invita a un estudio para hacer los proyectos. Estos se ponen a consideración de la gente, se sacan conclusiones de los debates, y se ajusta y desarrolla ese proyecto. Luego hay un arquitecto que controla que el proyecto siga adelante con las condiciones pactadas, y se llama a concurso para cada una de las piezas.

Un ejemplo es el área de la nueva Biblioteca Nacional de París, y los sectores que se encuentran a su alrededor. Había que lograr una estructura morfológica adecuada de estos sectores, para que no compitieran con la biblioteca. Por eso se proponen ciertas rasantes unificadas, y una volumetría más o menos prefigurada. Luego esa volumetría tenía que ser desarrollada por los distintos arquitectos, algunos conocidos como Portzamparc, o Henry Ciriani, que trabajaron tratando de conciliar sus visiones con la visión general del conjunto.

También se enlazan las distintas áreas, y visiones hacia el interior y desde el interior hacia el parque a través de aperturas de la masa edilicia en distintos lugares. Hay todo un procedimiento que puede parecer algo limitativo para los profesionales, pero que exige un trabajo de ida y vuelta que ha dado buenos resultados. Y esto también pasa en otros lugares, como frente al Parque de Bercy.

El área incluye un sector de parrilla ferroviaria detrás de la Biblioteca, que se cubre con algunos edificios y parques con espacio público, todo sobre una gran losa. La empresa que administra el ferrocarril, dueña de la tierra, no va a cobrar hasta que estas construcciones se hagan. Hay un procedimiento financiero interesante, ya que no hay una carga financiera inicial alta para poder liberar el suelo al uso urbanizado, sino que el dueño del suelo acompaña las ganancias a medida que aparecen, y la carga financiera se distribuye a lo largo del tiempo de amortización. Como el programa final está indeterminado, la losa tiene que tener un sistema constructivo que pueda aceptar indistintamente la construcción en distintos puntos.

Otro tema importante en la agenda actual de las ciudades tiene que ver con la forma en que tratamos al planeta. Se trata de la subsistencia como planeta,y de como las construcciones que hacemos pueden estar afectando el futuro de la humanidad. En ese sentido, realmente hemos hecho poco. Hay algunos arquitectos que se están planteando estos problemas, aunque yo lo tomo con “comillas”: es el caso de Richard Rogers, que en su carrera anterior no había tenido un pensamiento demasiado ambientalista. Ahora ha escrito un libro que se llama “Construyendo una ciudad para un mundo muy pequeño” haciendo alusión a la conectividad que existe hoy en día entre todas las partes del mundo.

Rogers muestra un ejemplo en una de las regiones más conflictivas del mundo, en China. Allí se ha entrado en una etapa de cierto liberalismo económico, y se esta construyendo cada vez más, tratando de llegar a ciertos estándares internacionales. Esto es para aplaudir, pero también hay que tomar conciencia, como advertía Roberto Fernández, que si todos los chinos quisieran tener una heladera como la usamos nosotros, el problema de los CFC y del agujero de ozono sería muy difícil de controlar. Quizás haya que agradecer que la forma de alimentación de ellos sigue teniendo otra forma, y la refrigeración todavía no es una necesidad imperiosa…

Rogers plantea una ciudad que presenta como sostenible, con una mayor densidad en la zona central, tratando de hacer una especie de “derrame hacia el río”, optimizando la penetración de la luz y aprovechando los vientos predominantes, creando además algunos pulmones verdes. Es una urbanización que mantiene densidades muy importantes, y que trata de poner la tecnología en función de las nuevas condicionantes ambientales.

También Renzo Piano hizo algunas construcciones con criterios similares, como el Centro Cultural de Nueva Caledonia, en el Pacífico, realizado en madera y caña y utilizando algunos principios ya ensayados por los habitantes del lugar. Es evidente entonces la necesidad de que la arquitectura incorpore estas consideraciones ambientales, y no trate de minimizar los problemas con un uso exagerado de la energía y el despliegue tecnológico, utilizando en cambio recursos elementales que hemos olvidado.

Como hemos visto, la agenda de problemas que la arquitectura de la ciudad tiene que afrontar hoy día se ha ampliado considerablemente, desde las épocas de la “nueva objetividad”. Y algunas de estas exigencias parecen ser difíciles de conciliar. Así vemos como existen arquitectos que hacen esfuerzos para crear objetos que refuerzan la identidad de la “marca”, otros tratan de encontrar procedimientos que permitan superar la normativa en pos de la formalización colectiva del lugar, mientras otros se esfuerzan por la sostenibilidad ambiental del artefacto ciudad, sin que esto signifique la pérdida de esa cualidad que hace que elijamos vivir en ellas. Conciliar estos tres objetivos debería ser nuestro desafío.

SC

En el próximo número: II parte, la evolución en Buenos Aires.

El APUR (Atelier Parisien dÕUrbanisme) fue creado en julio de 1967 por el Consejo de París. Es una asociación sin fines de lucro entre la Ciudad de París, el Estado francés, la región Ile-de-France, la Cámara de Comercio e Industria de París, la Cámara de Oficios de París, la administración de transportes y la Caja de locaciones familiares. Más información, en la página www.apur.org.