La enseñanza en época de pandemia

Mucha gente alrededor del mundo se está preguntando cómo cambiarán nuestras ciudades, como evolucionará el urbanismo con la experiencia de la pandemia. Abundan las encuestas, los encuentros on-line, los intercambios disciplinarios, los mapeos. Se requiere en todo caso una reflexión lógica, prospectiva y prudente, más que el intento bravucón de "adivinar" el futuro o la búsqueda de confirmar las propias creencias (el "sesgo de confirmación").

Aldo Rossi sostiene que las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí sino que aceleran o generan las condiciones para que se produzcan transformaciones que ya estaban imaginándose o que la propia forma urbana reclamaba. Lo que diferencia esta pandemia de anteriores catástrofes (pestes, guerras, sismos, etc.) es que la "normalidad" posterior no será una continuidad inercial de la situación previa sino que se harán más patentes y urgentes los debates sobre cambio climático, alteraciones medioambientales, etc. Tengan o no estos temas relación con la emergencia, el carácter "apocalíptico" (global, destructivo, cruel) de la situación ayudará a confirmar en ese mismo rango esas cuestiones que hasta minutos antes del virus eran desechadas por amplios e importantes sectores de la política y la cultura.

En ese sentido, la pandemia pareciera debilitar los discursos a favor de la densidad y compacidad urbana, pero estas respuestas seguirán siendo las más aptas para enfrentar las amenazas ambientales… Por otro lado, la inercia física y social de lo construido es muy grande. Lo que si puede hacer el virus es dar legitimidad a procesos de dispersión que, a pesar de las recomendaciones internacionales y de la conciencia al respecto, se siguieron produciendo en todo el mundo durante este siglo.

La movilidad extrema que caracteriza a la modernidad ha convivido siempre con sus aparentes contrarios, la segregación y las murallas. En sociedades que seguían teniendo la forma física predominante que habían heredado del medioevo, el holandés Erasmo y el británico Francesco Moro estaban en contacto permanente; incluso antes Francesco Petrarca adelantaba el humanismo renacentista viviendo la mayor parte de su vida exiliado de Florencia. En sentido contrario, desde la caída del muro de Berlín se han construido muros equivalentes en todo el mundo, incluso en el occidente democrático e incluso como carta triunfal de campañas políticas. Con el despliegue universal del Big Data –dispositivo de control más que de facilitación social– y con las movilidades en distintos planos (hiperabiertas para el capital, fluidas para las elites, prohibidas para los desposeídos) no será raro que sigamos conviviendo con ese doble juego de movilidad y murallas.

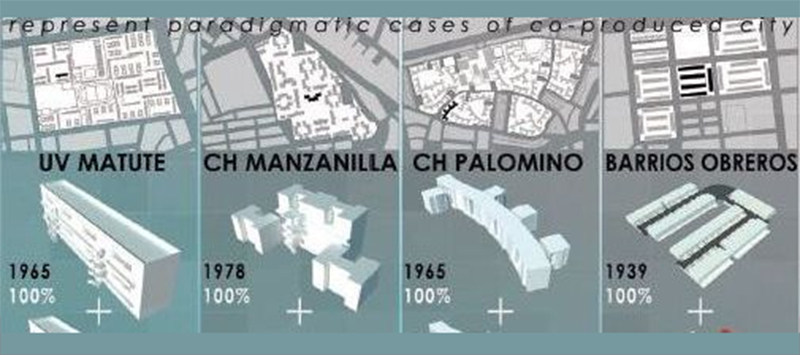

Si algo aprendiéramos y aplicáramos de todo esto, es posible que se tienda a un territorio de áreas discretas pero próximas (compacidad con macrotramas urbanas o regionales) con todos los atributos y equipamientos de la urbanidad, que permitirían cierres preventivos en emergencias (cuarentenas por barrio, no por casa). Todo dependerá de la organización social y política, que puede ser muy distinta de la actual pero que necesariamente partirá de ella; no son probables las utopías sino las transformaciones –inteligentes o distópicas– de la realidad. En definitiva, la ciudad es al mismo tiempo una forma física y una forma de relación social. Ambas son materia de la acción humana, más allá de los virus y las tecnologías. Mucho de lo que presentamos en este número de café de las ciudades busca participar de esa reflexión, indagar sobre esos futuros, aportar a esas transformaciones. Y por supuesto: ¡QUEDATE EN CASA!

MC (el que atiende)