La voluntad inicial de este texto era realizar una reseña del XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo (CIU) que tuvo lugar en Medellín (Colombia) a mediados del mes de septiembre. Sin embargo, resulta casi imposible separar Ciudad de Congreso, cuando las experiencias más o menos exitosas de la primera se convierten en las principales enseñanzas o fuentes de reflexión, ilustrando de manera ejemplar los cuatro ejes temáticos abordados en el evento: políticas públicas, espacio público, movilidad, suelo y vivienda.

Por tanto, lo que sigue a continuación son algunas notas o impresiones que surgen del cruce entre las imágenes o vivencias urbanas y las reflexiones teóricas o empíricas emanadas de las conferencias y talleres del Congreso. Éstas buscan subrayar algunas especificidades de Medellín, tanto “heredadas” (de sus condiciones geográficas o rasgos socioeconómicos), como promovidas por un tipo de urbanismo que le es propio, un “urbanismo social” enfocado a las necesidades locales de su ciudadanía, pero que recoge, sin confrontarse, experiencias de modelos internacionales reconocidos.

La individualidad en lo colectivo

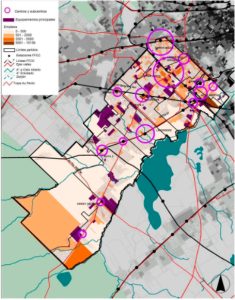

Entre los “130 hechos de transformación ciudadana 2004-2011” que se despliegan en las páginas de una publicación reciente de la Alcaldía de Medellín, destacan los parques, las bibliotecas, los centros deportivos, las escuelas de música, los jardines de infantes, colegios, paseos y plazas. En definitiva, la alta inversión en equipamientos y espacios públicos que progresivamente han cambiado la imagen de la ciudad durante los últimos ocho años.

Este tipo de políticas públicas, en sus programas funcionales y concreción en espacios urbanos de alta calidad constructiva, si bien resultan innovadoras entre las ciudades latinoamericanas, nos remiten, en gran medida, a aquellas promovidas durante la Barcelona olímpica o, más recientemente, a la proliferación de “arquitecturas de autor” en operaciones como el Fórum de las Culturas 2004 o la Plaza Europa, por citar una ciudad europea con la que existieron convenios de amistad y cooperación y continúan estableciéndose lazos de asesoría internacional académica.

Así, de la mezcla de lo objetual, ayudada por una topografía que resalta las emergencias, y la respuesta a necesidades locales de infraestructura y equipamiento, surge una primera especificidad de Medellín, que parecería referirse al desarrollo de programas de carácter colectivo, materializados en un conjunto de intervenciones individuales. Nos referimos, por ejemplo, a la manera en que se configura el sector de la Plaza Mayor, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones (donde se desarrolló el CIU), el Museo Interactivo y el Parque de los Pies Descalzos, el Centro Administrativo La Alpujarra, la plaza Cisneros, el Parque Explora y el Jardín Botánico; todas éstas operaciones en el centro urbano, de indudable valor programático a nivel social, así como arquitectónico y espacial en su individualidad, pero con escasas referencias al contexto o a una estructura urbana conjunta.

Un espacio público autodefinido

En este sentido, cuesta reconocer en Medellín el tipo de espacio público definido por Fernando Carrión en su conferencia como elemento de “apropiación simbólica” (citando como ejemplo, el zapatour al zócalo de ciudad de México o las marchas de las Madres de Plaza de Mayo) y “concentración simbólica” (la Plaza de la Revolución en La Habana, el Malecón en Guayaquil). Los nuevos espacios públicos parecen contravenir la afirmación de que “la ciudad son sus fachadas”, autodefiniéndose, cargándose de usos más o menos tradicionales y autorreferenciales (sirvan como referencia los juegos de agua de la imagen más difundida del Parque de los Pies Descalzos, pero también del Parque Explora). La cuidadosa descripción, desarrollada por Carrión, de la evolución de la plaza como elemento que antecede la ciudad, y que por tanto la forma, la configura (tal como lo fijan las Leyes de Indias), a una plaza regida por un orden, cerrada, limpia, disciplinada; y de la calle con apodo costumbrista, referente a los oficios, a la conmemorativa de las fechas patrias, culmina con el reconocimiento de su progresiva desaparición y una “agorafobia” que caracteriza la ciudad contemporánea, global y volcada a nuevos espacios y pantallas (la televisión, internet).

Desde una perspectiva similar, el Taller 5, abocado al rol del “espacio público como elemento de cohesión social”, giró en torno de la recuperación del espacio público tradicional (las plazas, los parques) y la necesidad de “ganar la calle a las vías” (en Caracas, Montevideo, Cuernavaca y Cuidad de México). Se planteó el problema de la inseguridad en este tipo de espacios, que se vallan o restringen en uso horario, y la disyuntiva del shopping center como elemento de reproducción de desigualdad o producción de equidad (para el caso de Santiago de Chile).

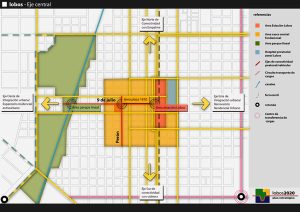

En relación a estos últimos temas, sobre los cuales se espera una mayor profundización en futuras ediciones del CIU u otros encuentros que aborden el problema de las transformaciones recientes en la ciudad latinoamericana, Medellín ilustra claramente la convivencia cada vez más frecuente en nuestras ciudades de dos tipos espacios ligados al comercio: el informal mayorista, estratégico para la economía antioqueña, que se aglomera en el sector del Hueco (23 manzanas delimitadas por las calles Colombia y San Juan, la Carrera Bolívar y la Avenida El Ferrocarril, con más de 5.000 locales comerciales), y las nuevas prácticas de ocio y consumo desarrolladas en los grandes shopping centers (Unicentro, El Tesoro, Santa Fe, Premium Plaza, entre otros).

El urbanismo supera la arquitectura

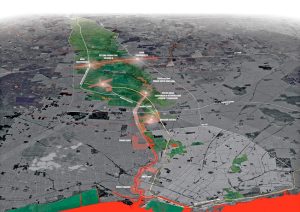

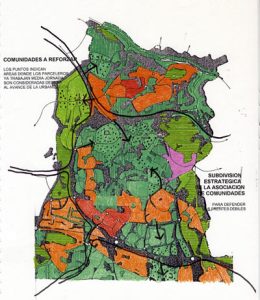

Volviendo a la imagen de la individualidad en lo colectivo, y las dudas acerca de la eficacia de las arquitecturas diferentes (o indiferentes) en la transformación social de la ciudad, éstas se diluyen cuando, fuera del área central, visitamos operaciones como las nuevas escaleras de la Comuna 13. Y no sólo el proyecto de las escaleras mecánicas techadas (pioneras en su concepción sin fines turísticos, como solución de movilidad urbana), sino también los kilómetros de escaleras, barandillas, “viaductos” (paseos de media ladera, a cota constante) y “espacios públicos de bolsillo” donde se puede entender la acción del “urbanismo social” y la importancia de la inversión pública en las zonas urbanas más pobres y conflictivas. Comunas de las laderas oeste y noreste, caracterizadas por la ocupación irregular de terrenos con relieve y pendientes abruptas, con densidades muy altas, de difícil accesibilidad y llegada del transporte público tradicional.

Para mejorar las condiciones de movilidad de estos sectores, existe un sistema de transporte público que integra metro, metro cable (sistema aéreo teleférico), buses y busetas (microbús). La tarjeta denominada “cívica” refleja la voluntad de pedagogía urbana que encierran también estas operaciones. Si como se dijo durante el Congreso, “el espacio público son los ojos que lo miran”, paralelamente a la puesta en funcionamiento de las escaleras mecánicas, por ejemplo, se controla y enseña su uso. El cuidado de la gente sobre la escalera (tres meses y ni una pintada), y de la escalera sobre la gente (un guardia que saluda amablemente en cada rellano) constituye, junto a la alta calidad de los materiales y acabados, estrategias de inclusión social en lugares donde la intervención pública había sido mínima.

Así, de acuerdo con lo expuesto en la conferencia inaugural de Jordi Borja sobre el rol de la arquitectura en la ciudad contemporánea, “más como instrumento de bien común que como un elemento de exclusión”, es que resulta insignificante discutir sobre la resolución arquitectónica de las “rocas” que integran la biblioteca Santo Domingo (o biblioteca España). El “civismo” generado en las comunidades por ésta y demás piezas de “parques biblioteca” (San Javier, La Ladera, La Quintana) supera ampliamente el debate morfo-tipológico o tecnológico de las mismas. Los tres a cuatro talleres (con madres y niños de todas las edades) funcionando al mismo tiempo en la Biblioteca de San Javier un día domingo dan cuenta de una sociedad involucrada, donde ya se perciben grandes cambios para las futuras generaciones.

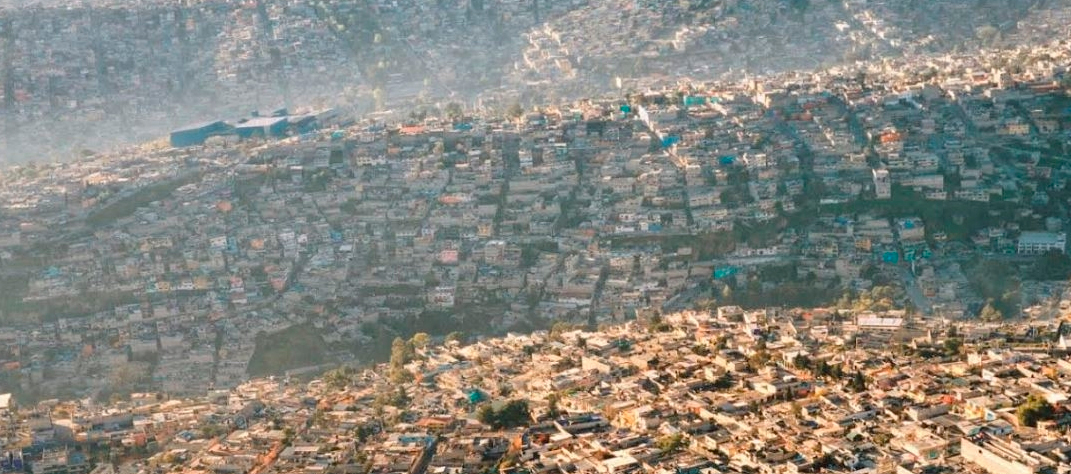

“Mazzanti” te dice el niño guía de Santo Domingo “es un arquitecto colombiano pero de sangre italiana (…) gracias a la biblioteca, hoy tenemos más oportunidades”. El paisaje del Metrocable sobre laderas escarpadas, que integra los más abigarrados barrios de origen informal con las más modernas arquitecturas de autor, se convierte en la postal de una ciudad de contrastes planificados o pensados, donde los escenarios de desigualdad social actúan como catalizadores de las transformaciones urbanas más recientes.

Movilidad y derecho a la ciudad

Una mención especial, en relación al desarrollo urbano de Medellín y a los contenidos del Congreso, merece el tema de la movilidad y el “derecho a la ciudad”, en el sentido de posibilidad de acceso a los bienes y servicios urbanos, en definitiva, a la “ciudadanía”.

La conferencia magistral de Adriana Lobo, centrada en la movilidad y las formas de expansión de las ciudades mexicanas, ilustró con un paisaje de datos y cifras cuidadosamente ordenados y sistematizados las actuales problemáticas, extrapolables a muchas otras ciudades latinoamericanas, acerca de la distancia que separa los nuevos desarrollos de vivienda social de los centros urbanos (en México con un promedio de 21.6 km) y el desacierto de algunas políticas crediticias (ej. INFONAVIT), cuando el coste de vivir más el transporte (que supone un 25% de los ingresos diarios) no resulta una ecuación posible para la gente que habita en esos barrios. Bajo el postulado de que “no se hace ciudad con vivienda”, Lobo criticó asimismo las restricciones financieras para el transporte público, refiriéndose al caso de México, donde un 50% de la gente se mueve en transporte público y, en cambio, un 75% de las inversiones está destinada a mejorar las condiciones del transporte individual. ASI (avoid-shift-improve) son las siglas que utilizó para explicar una aproximación o enfoque integrado entre transporte y planeamiento urbano que busca “evitar” viajes motorizados innecesarios; “cambiar” a modos amigables con el ambiente y “mejorar” las tecnologías de los modos. Al margen de la ponencia, se discutió el creciente auge de la moto en Medellín, como un problema especifico de nuestras ciudades sobre el cual avanzar en materia de seguridad, diseño de infraestructura y regulación normativa (por ejemplo, en relación al medio ambiente).

En el Taller 6, sobre “movilidad, accesibilidad y ciudad integrada”, se insistió sobre el problema de la accesibilidad en las metrópolis policéntricas y la necesidad de mejorar las condiciones del transporte público (zona metropolitana de Puebla). Se expusieron modelos deevaluación respecto de las mejoras en el espacio público (viario, estaciones) y la movilidad (accesibilidad a paradas, integración con otros nodos, accesibilidad de ciudadanos con movilidad reducida) a partir de la inserción de una nueva línea de metro (Maracaibo)y se expuso unametodología para crear un índice de accesibilidad peatonal a infraestructuras, equipamientos y servicios (en Querétaro), teniendo en cuenta la interconexión de la red, y demostrando que, desde esta perspectiva, áreas marginales y áreas de mayor poder adquisitivo presentan en muchas ocasiones, características similares de accesibilidad.

Un valle que se verticaliza

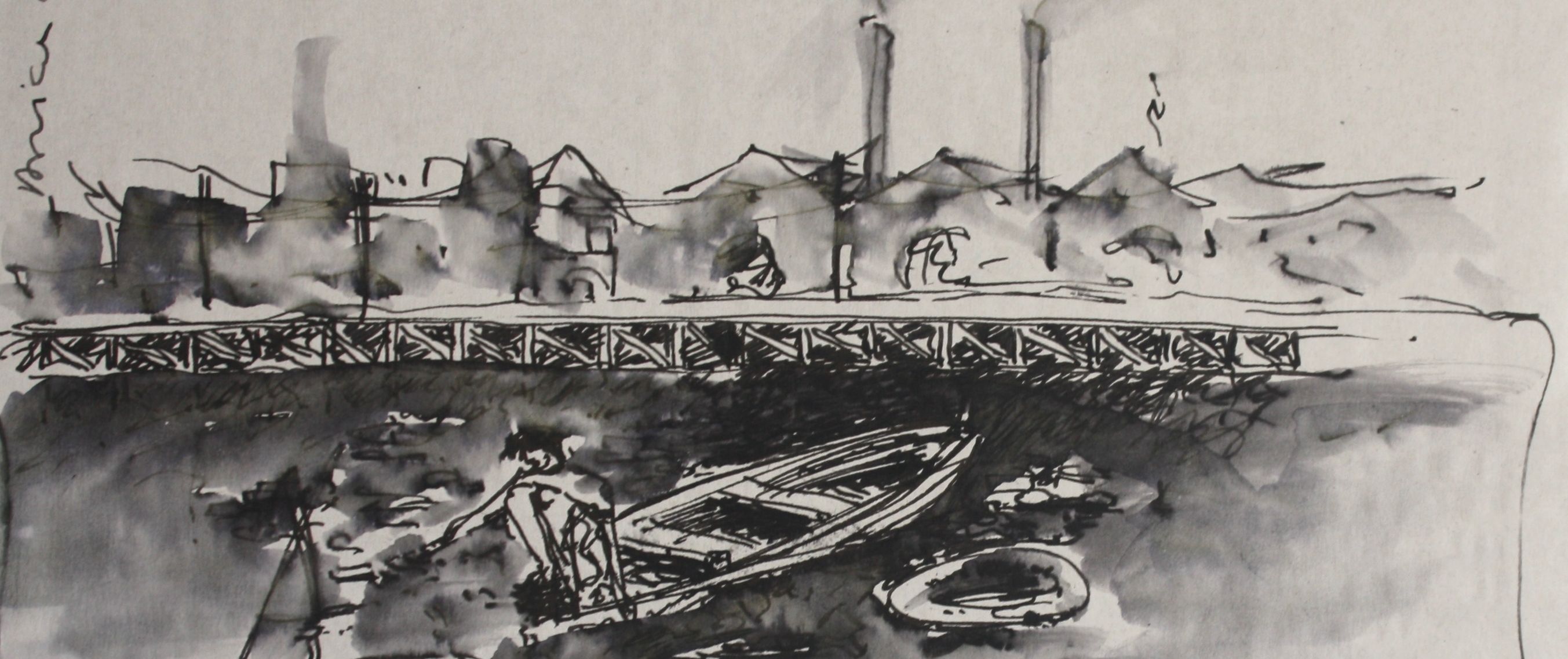

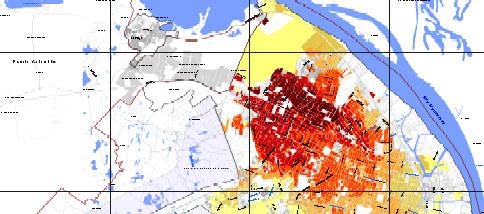

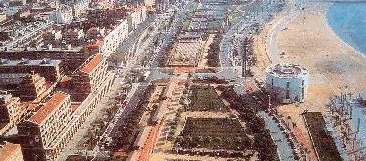

A la ciudad de Medellín, encajada en el valle del Aburrá, se llega desde arriba, desde la ladera del cerro. Entrando por el Poblado, la primera imagen que se tiene es la de una ciudad muy verde, en un emplazamiento delicado topográficamente, con intensa dinámica edilicia. La ciudad parece inundar el valle, abandonando el río, ahora encajado entre las principales vías de comunicación locales, regionales y nacionales. Las montañas enmarcan una ciudad que, de manera aparentemente espontánea, busca abrirse camino hacia las laderas y hacia el cielo. La sensación de vulnerabilidad del paisaje en el que emergen progresivamente edificios residenciales en torre, amalgamados por la naturaleza pero con poca voluntad de adaptarse al suelo, contrasta con el tapiz de urbanizaciones que han ido colonizando las montañas.

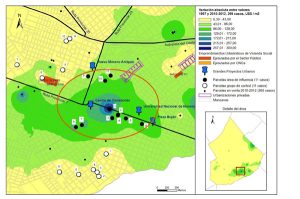

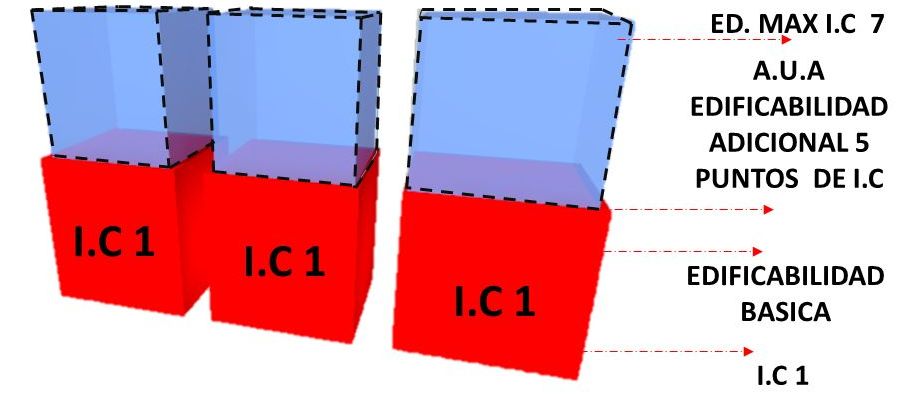

Un crecimiento impulsado, por un lado, por la dificultad de acceso formal a la vivienda y, por otro, por el mercado inmobiliario y las facilidades que otorga la normativa urbanística para la ocupación extensiva de las laderas. El barrio del Poblado, localizado en la vertiente sureste, por su nivel de consolidación, resulta representativo de esta última forma de ocupación, donde las nuevas edificaciones, generalmente residenciales aunque también del sector terciario, parecen ignorar la topografía sobre la cual se asientan, siguiendo el modelo de edificio aislado o torre, entre 20 y 30 pisos de altura. El sector de Laureles, ubicado en la parte plana al oeste del valle, constituye otro ejemplo de crecimiento vertical destinado a clases de alto poder adquisitivo, actualmente con importantes cambios tipológicos, de casas unifamiliares a edificios multifamiliares de 7 plantas. Así, parece necesario sumar a las políticas públicas vigentes, centradas en los problemas de la ocupación informal de las laderas, la regulación del crecimiento formal en estos ámbitos, un proceso que de manera acelerada transforma el paisaje urbano y compromete el desarrollo ambiental sostenible de la metrópolis.

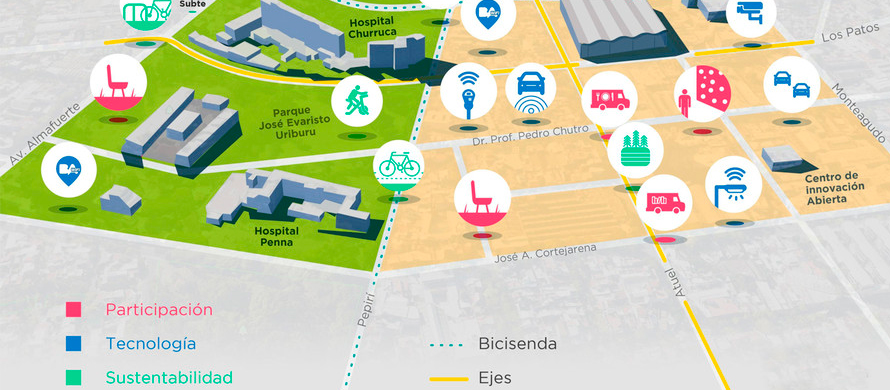

En este sentido, volviendo a los ejes temáticos del CIU, si bien se abordaron las problemáticas del “suelo y la vivienda” (en la conferencia magistral de Enrique Ortiz, y en los Talleres 1-4 sobre la transformación y métodos de intervención en la ciudad marginal), la ciudad existente, la renovación de los tejidos, las normativas y el contexto fueron debates postergados. Los reclamos sobre políticas fiscales, líneas crediticias y normativas renovadas en materia de vivienda social, así como una mayor acción y compromiso político en las temáticas sociales del desarrollo urbano (bien detectadas por técnicos, urbanistas y comunidad a través de la participación social) contrastaron con la ausencia de una reflexión en torno de la ciudad heredada y el control de las transformaciones sobre los tejidos existentes, que junto con el rol de las nuevas tecnologías (solo enunciadas en el Taller 3 como potenciales instrumentos para las políticas de participación comunitaria), el medio ambiente y las nuevas energías, el turismo y la gestión del patrimonio fueron los grandes temas ausentes (o apenas insinuados) durante el Congreso.

Hacia lo metropolitano

Así, mientras que los talleres estuvieron centrados en la praxis, en la presentación de experiencias de planeamiento (desde planes estratégicos y de ordenamiento urbano, pasando por programas barriales e instrumentos de evaluación, hasta proyectos específicos de espacio público) y la búsqueda de “diseños democráticos” y participativos como común denominador, las conferencias magistrales giraron en torno de un “urbanismo humanista”, centrado en el hombre como eje del cambio, y la idea del decrecimiento frente al crecimiento infinito, de la sustentabilidad y la equidad social frente a la competitividad urbana.

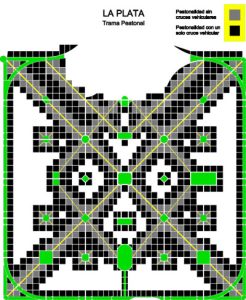

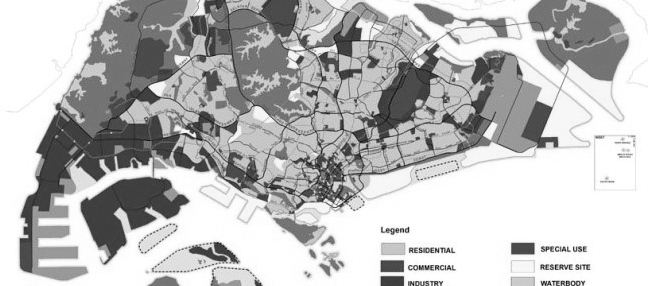

El debate sobre el instrumental urbanístico pivotó mayormente sobre las reflexiones de Sebastián Grau acerca del “urbanismo regulado o normado”, de clara seguridad jurídica y obligado cumplimiento, versus el “planeamiento como pacto” voluntario, portador de aprobación social y compromiso, a la vez que de incertidumbre en su proceso de negociación y concreción. Al respecto, según Grau, la escala es importante: a nivel territorial, debido a la dificultad de consolidar el pacto, desde su perspectiva resulta necesario un plan vinculante, mientras que a nivel local, la formulación de criterios o lineamientos coherentes con el anterior pueden cumplirse de diversas formas, adaptables a cada situación. De acuerdo a su ponencia, la norma facilita la institucionalidad, la gobernanza, a partir de lo cual sugiere buscar un equilibrio entre ambos tipos de instrumentos. “Empezar por el pacto y acabar en un criterio normativo claro (que además evita la corrupción)”, sumando a la seguridad jurídica, la económica y una vocación de permanencia en el tiempo. Finalmente se refirió a la “adaptabilidad” de la norma, y la necesaria coordinación de los diferentes ámbitos administrativos, previamente a la aprobación del plan.

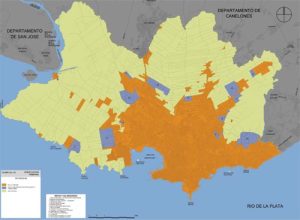

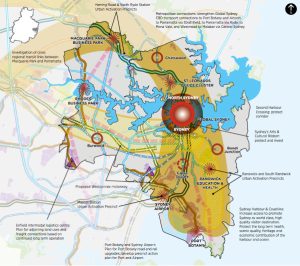

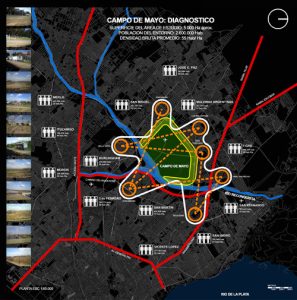

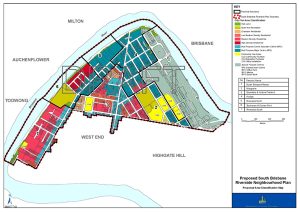

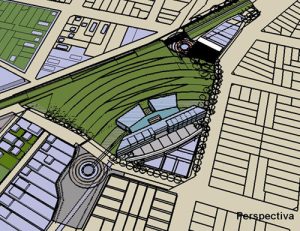

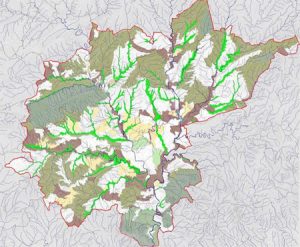

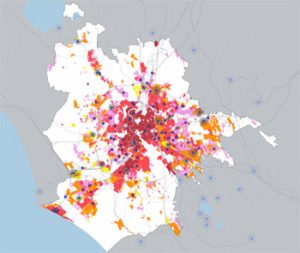

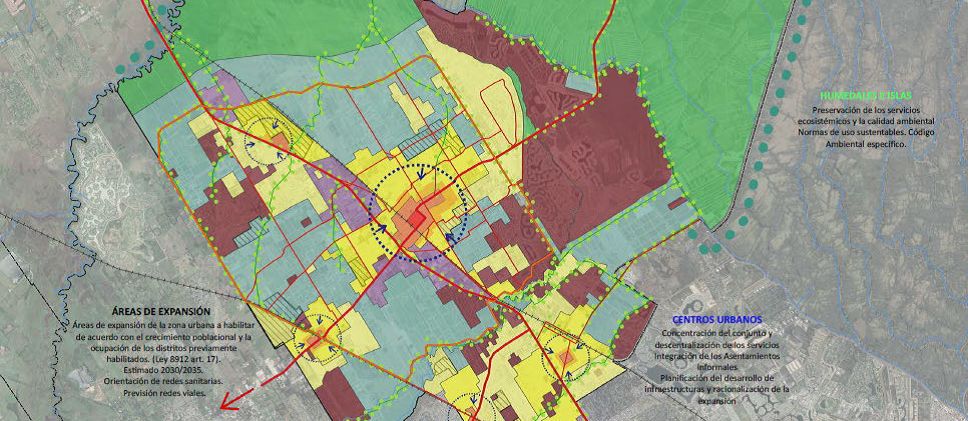

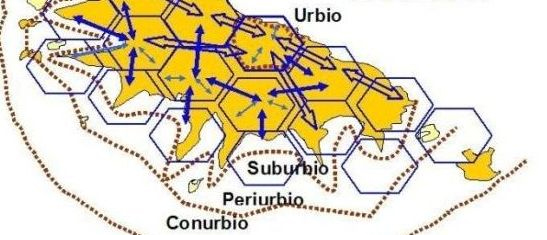

Lo territorial emergió como deuda pendiente de la Alcaldía de Medellín y su Área Metropolitana en la conferencia de clausura, en referencia al Proyecto Corredor Vial Parque Valle Aburrá. El alto nivel de urbanización alcanzado por los municipios del valle, así como la fragilidad del territorio en el cual se asientan, plantean la necesidad de una visión metropolitana para Medellín y los diez municipios (desde Barbosa hasta Caldas), interdependientes funcionalmente y en proceso de conurbación, que recientemente se ha visto plasmada en el documento “BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá”.

Nuevamente la ciudad y, en este caso el territorio urbano, parecen ir por delante, planteando nuevos desafíos a la reflexión teórica sobre la ciudad latinoamericana. La progresiva afectación del sistema natural del valle nos habla en este contexto territorial de una nueva dimensión del espacio libre, más allá de la plaza, el parque, el paseo. Cauces fluviales, fragmentos de naturaleza, espacios intersticiales “sin nombre”, vacíos remanentes, usos periurbanos, finales inacabados de ciudad. Un sistema de espacios libres que ya no puede pensarse en función de cantidad de metros cuadrados por habitante, sino que se convierte en un objetivo central de las políticas públicas, como sistema completo y complejo que permite estructurar (y controlar) por negativo una sistema urbano en constante transformación.

LV

La autora es Doctora Arquitecta (Conicet-UBA).

Sobre Medellín, ver también en café de las ciudades:

Número 115 | Lugares

La energía de Medellín | Esos cambios… | Fernando Vanoli

Referencias bibliográficas

Alcaldía de Medellín (2011). Medellín: guía de la transformación ciudadana 2004-2011. Bogotá: Mesa editores. ISBN 978-958-8493-82-4

Alcaldía de Medellín (2011). BIO 2030. Plan Director Medellín, Valle de Aburrá. Un sueño que juntos podemos alcanzar. Bogotá: Mesa editores. ISBN 978-958-8749-08-2