N. de la R.: Iniciamos con esta nota la publicación de diversas experiencias o propuestas que en distintas épocas y lugares promovieron (o promueven) el rechazo a la vida en las ciudades, a fin de demostrar cuan bárbara y peligrosa es esa tendencia. El orden de presentación es aleatorio; no sigue criterios cronológicos, espaciales ni jerárquicos. Los lectores pueden sugerir urbanofobias a [email protected]

“Desurbanizá tu vida en cinco minutos”

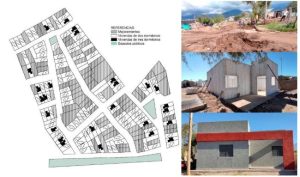

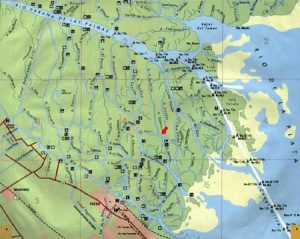

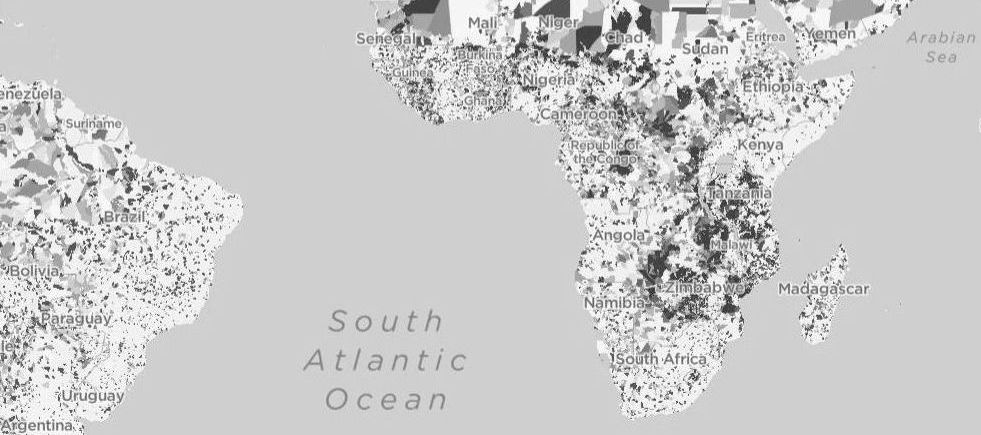

La “isla privada” Colony Park es un proyecto de viviendas ubicado en Tigre, Buenos Aires, sobre una isla perteneciente al Delta del Río Paraná. La publicidad del emprendimiento promete a los compradores el acceso a la isla desde transbordadores de lujo ubicados en la cabecera continental del municipio, “sin bajarse de su vehículo”, para luego acceder a “la puerta de cada propiedad” a través de la red vial propia (a pesar de que la primera frase de presentación del emprendimiento invita con un “desurbanizá tu vida en 5 minutos”, más adelante se lee que el proceso real de transbordo lleva en realidad unos 15 minutos). Entre otros servicios a los residentes, se ofrecen un supermercado, shopping mall, dos escuelas, primeros auxilios, helipuerto, canchas de golf y transporte interno para el personal.

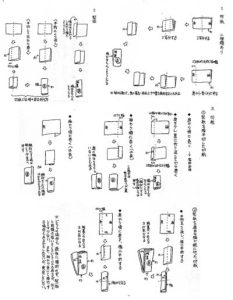

Con una especie de acto fallido, se menciona entre la infraestructura del emprendimiento el aislamiento de la isla mediante un “perímetro de agua de 30 metros de ancho, sin acceso por tierra”, cuando en realidad tal situación pareciera describir la ausencia de infraestructuras de conexión… Habrá un sistema de vigilancia permanente y en las 300 hectáreas de superficie del proyecto solo se implantarán 980 parcelas, frentistas al río y a las lagunas interiores.

Tras recibir numerosas críticas y denuncias de entidades ambientales y vecinales que cuestionan los impactos negativos del emprendimiento sobre el sistema hídrico del humedal paranaense, las obras en marcha del emprendimiento fueron clausuradas el pasado mes de junio por la Municipalidad de Tigre, cuyas actuales autoridades consideran que los permisos obtenidos por los desarrolladores durante la gestión precedente estarían viciados de irregularidad.

Camboya, año cero

Como los desarrolladores de Colony Park, el líder de los Khmer Rojos de Camboya también alentó en su momento la rápida desurbanización de su país. Nacido como Saloth Sar, Pol Pot estudió radio-técnica en París durante los años ’50, y al retornar a Camboya fundó esa facción que predicaba una extrema vuelta de tuerca a la concepción maoísta de hacer la revolución “del campo a las ciudades”. Los Khmer Rojos tomaron el poder en 1975, luego de años de destrucción de la base económica nacional (una economía agraria prácticamente de susbsistencia) por los bombardeos estadounidenses. Inmediatamente ordenó una reconstrucción completa de la cultura camboyana, que incluyó el cambio de calendario (retrotraído al “año cero”) y el abandono de toda forma de cultura urbana, incluyendo la religión y la moneda. El régimen ordenó inmediatamente el completo abandono de Phnom Penh y el resto de las ciudades, con dos objetivos: por un lado, escapar a los posibles bombardeos vietnamitas (que fue el argumento para forzar la rápida evacuación de sus habitantes), pero más importante, dotar de mano de obra abundante a las obras de irrigación y los cultivos de arroz que constituirían la base de una nueva economía socialista. Profesionales, comerciantes, maestros y todo tipo de habitantes urbanos, sin ningún conocimiento sobre las técnicas campesinas, fueron obligados a trabajar en durísimas condiciones, sometidos a jornadas inacabables y al maltrato constante. Los intelectuales, una categoría que incluyó desde docentes y periodistas hasta simplemente gente que sabía algún idioma extranjero o usaba anteojos, fueron considerados enemigos del régimen y encerrados en campos de exterminio, sometidos a torturas, procesos de “reeducación” y, como final casi inevitable, su asesinato.

Aun con el aporte masivo de mano de obra esclavizada, la “revolución campesina” fue un fracaso y las cosechas de arroz no alcanzaron para satisfacer las necesidades del pueblo. Entre masacrados, desaparecidos y afectados por el hambre y el maltrato, murieron alrededor de 2 millones de personas sobre una población de siete millones. Pol Pot fue derrocado en 1979, tras la invasión vietnamita; refugiado con sus Khmer Rojos en la selva, fue capturado en 1997 y murió un año después.

Encapsulados

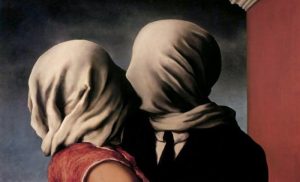

La “desurbanización” también puede practicarse “hacia adentro”… En Visionary Power, catálogo de la Bienal de Arquitectura de Rótterdam de 2007, Lieven de Cauter y Michiel Dehaene sostienen, al presentar su hipótesis de una dualización entre la hiper-arquitectura de los enclaves incluidos y la infra-arquitectura de los ghettos de exclusión (cuyo ejemplo más extremo es el campamento de refugiados) que los lujosos jeeps y camionetas todo terreno “que invaden nuestras ciudades, son una clara alegoría de la capsularización o, incluso, la militarización del espacio urbano”, configurando una suerte de unidades plug-in, autosuficientes.

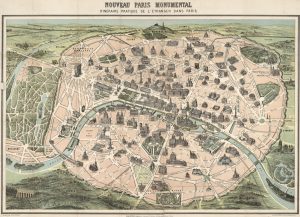

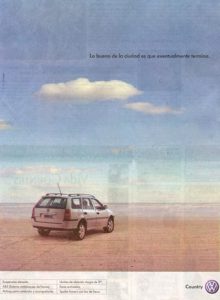

Una publicidad reciente para el Citroen C4 ejemplifica a la perfección está hipótesis. Kiefer Sutherland y la actriz argentina Araceli González recorren a bordo de su camioneta una São Paulo vacía y silenciosa; cuando la mujer abre la puerta y entresale a la calle para verificar que es lo que está ocurriendo, una hipérbole de la vida megalopolitana se desarrolla a su alrededor: bocinazos, discusiones, agresividad, caos generalizado, dos autos que se proyectan volando sobre la multitud y un edificio que se cae, restituyen la imagen caótica y desesperanzada de la metrópolis. Que es la imagen que la publicidad de automóviles desarrolla en general sobre la ciudad: hace algún tiempo un aviso publicado en los “suplementos de countries” de los diarios proponía que “lo bueno de la ciudad es que eventualmente termina”; hoy un cartel callejero sostiene que “la ciudad tiene un buen lejos”.

CR

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante, y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política.

Un antecedente de las Urbanofobias en café de las ciudades, con referencias al rock argentino y a la curiosa “sociología urbana” de Ezequiel Martínez Estrada:

Número 54 I Cultura de las ciudades

La metáfora babilónica I “Buenos Aires en llamas”. I Mario L. Tercco

De Carmelo Ricot, ver Proyecto Mitzuoda(c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo:

Número 69 I La mirada del flâneur

Mentholiptus I Abolir el deseo y la esperanza I Por Carmelo Ricot

Número 68 I La mirada del flâneur

La temperatura del infierno I Escritos fronterizos I Por Carmelo Ricot

Número 64 I La mirada del flâneur (II)

Beyond Beyoglu I Tajos, cuestas y contrafrentes I Carmelo Ricot

Número 40 I La mirada del flâneur

La Juventud Alegre I Inicio de un viaje. I Carmelo Ricot