N. de la R.: El texto de esta nota reproduce fragmentos de Revolución urbana y derechos ciudadanos, nuevo libro del autor recientemente publicado por Alianza Editorial (Madrid, 2013). El libro será publicado en Argentina por Editorial café de las ciudades y presentado en Buenos Aires en agosto.

Nos encontramos en una guerra de clases, pero la nuestra la está ganando.

Warren Buffett

La revolución urbana, como ocurre con cierta frecuencia en la historia, se nos aparece como una contrarrevolución. Y lo es, aunque con perspectiva (o prospectiva) histórica es probable que se considere como una revolución. Sin remontarnos al Neolítico y la aparición del fenómeno urbano, desde la Baja Edad Media hasta ahora, se conocen algunas revoluciones urbanas. Siempre más o menos vinculadas a revoluciones tecnológicas y económicas, demográficas y sociales, políticas y culturales. Siempre suponen un cambio de escala, de forma de gobierno, de base socioeconómica y de nuevos comportamientos y valores colectivos. En los largos períodos de cambio las ciudades viven transformaciones estructurales, emergen las contradicciones escondidas, se multiplican los conflictos sociales y las formas políticas entran en crisis. Los poderes establecidos no pueden mantenerse como en el pasado y multiplican los mecanismos de dominación y los colectivos sociales dominados rechazan las formas y las prácticas políticas existentes cada vez con mayor radicalidad. Las ciudades son el escenario de los cambios, donde éstos se hacen visibles.

En relación a las anteriores revoluciones urbanas hay que destacar dos características nuevas, una es física y la otra es económica. El desarrollo físico de las ciudades, o mejor dicho de la urbanización actual y la ocupación extensiva del territorio, se caracteriza por el cambio de escala y la discontinuidad del espacio urbanizado. La ciudad de la Baja Edad Media y la de la Edad Moderna se desarrollan in situ, en el interior de las murallas muchas veces o mediante núcleos que nacen y crecen pegados a la ciudad, los faubourgs. Con la revolución industrial y los nuevos medios de transporte se produce un desarrollo periférico más extenso, tanto debido a la localización de las nuevas actividades económicas como por la instalación de poblaciones atraídas por aquéllas. Se generan así las aglomeraciones urbanas, con frecuencia plurimunicipales, en las que hay una continuidad de lo urbano articulado por los nuevos medios de transporte (tranvía, ferrocarril). Serán lo que en el siglo XX se llamarán las áreas metropolitanas, según un esquema de centro(s) y periferia(s). La urbanización actual, la que se ha desarrollado en las últimas décadas, genera extensos espacios ocupados pero con frecuencia de baja densidad, por la fragmentación de lo urbano con intersticios expectantes aún no urbanizados y por la segregación social y la especialización funcional. El efecto de escala y la discontinuidad de lo urbano tienden a romper la vinculación entre el sistema físico y la relación social. Se crean «regiones urbanas», a veces policéntricas, otras monocéntricas pero en las que tiende a prevalecer lo urbano sobre lo ciudadano. Aumentan las desigualdades sociales y se reduce la calidad de vida: aislamiento, dificultades de movilidad y accesibilidad, costes derivados de la especulación urbana e inmobiliaria, déficit de equipamientos y servicios en las periferias, expulsión progresiva de los sectores populares y los jóvenes de las áreas centrales, etc. Es decir, se reduce el salario indirecto (bienes y servicios colectivos y universales) y se generan procesos de pauperización relativa de la ciudadanía. El habitante es reducido muchas veces a población activa, cliente de servicios, elector o excluido. Muchos autores se refieren a esta realidad como «la disolución de la ciudad y la crisis de la ciudadanía».

La dimensión económica de la urbanización actual es también novedosa. Las ciudades y las áreas metropolitanas hasta el último cuarto del siglo XX tenían dos funciones económicas principales: la organización de las actividades productivas y de intercambio mediante la complementariedad y la cooperación y la reproducción social de la fuerza de trabajo. Actualmente estas dos funciones se mantienen pero con algunos cambios. Las empresas externalizan parte de sus funciones pero en muchos casos no están articuladas con otras de su entorno territorial, pueden tener sus vínculos en el proceso productivo o distributivo en otros países o continentes. La reproducción social está en muchos casos desvinculada del lugar de trabajo y del territorio político-administrativo. Por ejemplo, se trabaja en un municipio, se utilizan los servicios de otros y se reside en otro distinto. Pero lo más novedoso se refiere a la ciudad y a la urbanización como medio de acumulación de capital. Siempre ha habido especulación sobre el suelo y la construcción vinculada al desarrollo urbano y a las demandas reales de productores y residentes. Actualmente se ha desarrollado una economía urbana especulativa que se ha convertido en muchos casos en la actividad más rentable para acumular capital. Se desarrolla una economía ficticia, pues como dice el presidente de un banco en El capital (el film de Costa-Gavras) ante la pregunta «¿qué vendemos?», éste contesta «no lo sé». Es decir, nada. Mientras tanto, el efecto escala y la segregación social provocan una reducción real del salario indirecto, entendido como medio de reproducción social: vivienda, transportes, equipamientos y servicios, espacio público, centralidades accesibles, etc.

En resumen, nos encontramos con una contradicción básica, entre los intereses de acumulación de capital y las demandas de reproducción social. El conflicto está servido. La revolución urbana ha devenido contrarrevolución, las esperanzas libertadoras que toda revolución lleva consigo han sido traicionadas. Y los numerosísimos libros, artículos, discursos y propagandas múltiples han sido ridiculizados por la realidad. La globalización económica y la revolución informacional han sido secuestradas por el capital financiero global que ha sometido la realidad local. Nos queda, sin embargo, el deseo de ciudad y la fuerza de la ciudadanía cuando inventa los espacios públicos de expresión colectiva con el refuerzo que representan hoy las redes sociales.

[…]

Sobre el uso de los términos «revolución» y «contrarrevolución» en la ciudad de la globalización

El concepto de «revolución urbana» ya fue utilizado para caracterizar un determinado período del Neolítico (Gordon Childe, La civilización antigua). Y si hay revolución puede haber contrarrevolución. Es un concepto que se ha renovado y reutilizado a lo largo del tiempo, como se comprueba en la literatura sobre el auge de las ciudades metropolitanas a lo largo del siglo XX y más recientemente sobre la «explosión de la ciudad» o el ya clásico concepto de metápolis acuñado por François Ascher. También lo usamos en un sentido más general que corresponde al hilo interpretativo de nuestro texto. Las revoluciones, sean políticas, sociales, económicas, científicas, culturales o tecnológicas, generan procesos (o por lo menos expectativas) que para simplificar podemos calificar de «democráticos» o socializadores del progreso. En el caso de la revolución urbana de nuestra época, ampliamente descrita, se enfatiza la mayor autonomía de los individuos, la diversidad de ofertas (de empleo, formación, ocio, cultura, etc.) que se encuentran en los extensos espacios urbano-regionales, las nuevas posibilidades de participación en las políticas públicas de las instituciones de proximidad y a partir de la socialización de las nuevas tecnologías, las mayores posibilidades de elegir residencia, actividad o tipo de movilidad, etc.

Sin embargo, nunca la segregación social en el espacio había sido tan grande. Crecen las desigualdades de ingresos y de acceso real a las ofertas urbanas, los colectivos vulnerables o más débiles pueden vivir en la marginación de guetos o periferias (ancianos, niños, inmigrantes, etc.), los tiempos sumados de trabajo y transporte aumentan, la autonomía individual puede derivar en soledad e insolidaridad, la incertidumbre sobre el futuro genera ansiedad, se pierden o debilitan identidades y referencias, hay crisis de representación política y opacidad de las instituciones que actúan en el territorio, etc. Es decir, las esperanzas generadas por la revolución urbana se frustran y el malestar urbano es una dimensión contradictoria de la vida urbana actual.

Estos efectos perversos de la revolución urbana no son una fatalidad sino que resultan de un conjunto de mecanismos económicos, de comportamientos sociales y de políticas públicas, tales como la intervención sobredeterminante del capital financiero especulativo en los procesos de urbanización, el carácter oligopólico de la propiedad privada del suelo (un bien común) que genera el inicio del proceso de materialización de las plusvalías urbanas (renta de posición) en la definición de usos del territorio, el consiguiente carácter de «ahorro» que han adquirido las inversiones en suelo o en vivienda para una parte importante de las clases medias e incluso bajas, las alianzas «impías» entre promotores y autoridades locales que encuentran en ello una forma extra de financiarse (y a veces de corromperse), el afán de distinción y de separación de importantes sectores medios y altos, los miedos múltiples y acumulativos que actúan sobre una población de cohesión débil, la fragmentación de los territorios urbanos extensos y difusos, la homogeneización de pautas culturales en los que la «imitación global» se convierte en obstáculo a la identidad e integración locales, etc. Todo lo cual configura que vivimos no solo tiempos de revolución, también son tiempos de contrarrevolución urbana.

[…]

Urbanismo globalizado versus urbanismo ciudadano

Un debate posible puede ser sobre los modelos de desarrollo urbano. Se construye un modelo abstracto, por ejemplo el «urbanismo ciudadano» que podemos contraponer al «urbanismo globalizado». Son modelos que con frecuencia se usan de forma maniquea, pero que indudablemente tienen una útil capacidad heurística. Por ejemplo, Castells propone analizar el caso barcelonés mediante la oposición entre el modelo 1 (urbanismo ciudadano) y el modelo 2 (urbanismo globalizado). El arquitecto y crítico Josep M.ª Montaner ha analizado el urbanismo barcelonés y ha llegado a conclusiones similares. Es evidente que existen unas dinámicas territoriales empujadas por la globalización en un marco imperfecto de economía de mercado dominado por los que disponen de «rentas monopólicas», pero también lo es que hay dinámicas de signo contrario o que modifican los efectos de las primeras.

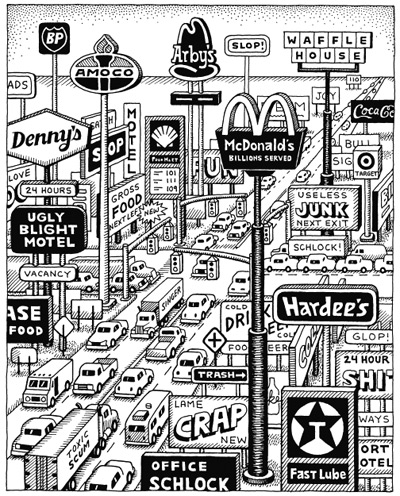

El modelo de desarrollo urbano característico de la era de la globalización es el de la «urbanización difusa y discontinua» mediante «productos urbanos» constitutivos de enclaves o parques temáticos mercantilizados y áreas degradadas o marginales. Una urbanización de suelo regional que puede darse sin crecimiento económico, en América Latina por ejemplo, o sin crecimiento demográfico como en Europa. Es la urbanización que genera «espacios lacónicos» punteados por shopping malls y gasolineras, de las «áreas de excelencia» (parques empresariales o tecnológicos, barrios cerrados exclusivos), red de autopistas y estratificación social en función de la distancia-tiempo a los lugares de centralidad.

Sin embargo, hay dinámicas de sentido contrario que encuentran también su expresión en el urbanismo actual. No tanto en el «new urbanism» que crea sucedáneos de «ciudad europea compacta» sino en el urbanismo «ciudadano» presente en grados diversos en las políticas de bastantes ciudades europeas y americanas. Es el urbanismo del «espacio público» y de la ciudad densa, de construcción de centralidades, de mixtura social y funcional. La ciudad de Barcelona ha sido considerada casi como emblema o portavoz de este urbanismo, lo cual seguramente es excesivo, puesto que este modelo ha orientado muchas de las políticas públicas urbanas de la ciudad europea. En la realidad es frecuente que ambas tendencias se mezclen y confronten en la misma ciudad. Los dos «modelos» actúan casi siempre a la vez, o más exactamente, ayudan a interpretar ambos las políticas urbanas y el desarrollo contradictorio de la ciudad.

La arquitectura banalizada y estandarizada caracteriza al urbanismo «globalizado», lo mismo que el uso y el abuso de las arquitecturas ostentosas y «no reproducibles» para marcar simbólicamente las zonas de excelencia. El urbanismo «ciudadano» apuesta por el perfil identitario de lo urbano, atendiendo a la morfología del lugar, a la calidad del entorno y a la integración de los elementos arquitectónicos excepcionales o emblemáticos. Ambas tendencias pueden encontrarse en el mismo período y en las mismas ciudades pero conviene conocer qué fuerzas y qué actores empujan cada una y cuál tiende a imponer su lógica.

El efecto «político» de esta confrontación de modelos es incierto, aunque no cabe duda que con independencia de las voluntades políticas locales en el marco de la economía globalizada capitalista, de la propiedad privada del suelo y de la mercantilización de la vivienda la tendencia dominante es la «urbanización difusa» y la producción de enclaves o parques temáticos de ocio. Es el urbanismo de la privatización, de la distinción y del miedo. En algunos países europeos se han implementado políticas urbanas de signo ciudadano, como en Gran Bretaña y en Francia, pero en el mejor de los casos se obtienen resultados contradictorios, es decir un poco de todo. En Francia la hegemonía cultural del «projet urbain» que ha orientado el excelente urbanismo de diversas ciudades en los últimos veinte años no ha impedido la urbanización difusa, creciente y banal de una parte importante del territorio.

Aunque siguiendo el razonamiento de Harvey se puede interpretar que el resultado final es muy funcional para el urbanismo de la globalización, puesto que la competitividad entre los territorios requiere estos «lugares nodales de cualidad» que son las ciudades vivas, con espacios públicos animados y ofertas culturales y comerciales diversas, con entornos agradables y seguros, donde se concentra el terciario de excelencia y el ocio atractivo para los visitantes. Los residentes son los extras de la película.

El efecto directamente político de esta confrontación (desigual) de tendencias es el que nos plantea una incertidumbre sobre el devenir de la democracia en el territorio. Por una parte hay un resurgir del ámbito político urbano-regional. Se habla incluso, a favor o en contra, de las nuevas «ciudad-estado». En las regiones metropolitanas, como hemos visto al principio, se plantean problemas de gobernabilidad. Pero también son, o pueden ser, ámbitos de innovación política, como apuntan algunos procesos de descentralización, de contractualización interinstitucional, de gestión cívica o participativa, de concertación público-privada, de experimentación de democracia deliberativa y de e-gobernabilidad (electrónica o virtual).

Sin embargo, las crecientes desigualdades en el territorio, la división cada vez más manifiesta entre «incluidos y excluidos» que caracteriza por ahora más a la ciudad americana que a la europea, pero también presente entre nosotros, pueden dar lugar a una «lucha de clases en el territorio» o una «conflictividad asimétrica» de difícil gestión en la fragmentada democracia local. La agudización de los conflictos entre colectivos sociales segregados puede desembocar en el «fascismo urbano» como recientemente anunciaba la citada Sassen. La conocida autora de «la ciudad global» advierte que en muchas ciudades la rebelión social, que tenderá a expresarse en las periferias marginadas, tendrá como probable respuesta un «autoritarismo» que acentuará la exclusión de las poblaciones pobres, inmigradas y minorías diversas. La otra cara posible y deseable se puede dar en las ciudades o territorios metropolitanos relativamente integrados. En ellas el conflicto se simetriza, se constituyen poderes locales fuertes y las demandas sociales pueden agregarse y llegar a generar una sociedad política que exprese valores y reivindicaciones de ciudadanía. El urbanismo no garantiza la integración ciudadana plena, que depende también del empleo, el acceso a la educación y la cultura, el reconocimiento de derechos iguales para todos los habitantes, etc. Pero el urbanismo sí que crea condiciones que facilitan considerablemente la integración ciudadana, o al contrario son factores de marginación.

En los años noventa prevaleció en la cultura urbanística la «adaptación de la oferta urbana» a las nuevas condiciones de la globalización. A partir de este principio se promovieron nuevas formas de planeamiento, el estratégico especialmente. Nuevas formas de gestión —la cooperación público-privada— y reformas político-administrativas como la descentralización territorial y funcional. La competitividad sustituyó a la calidad de vida. El urbanismo priorizó el proyecto sobre el plan, el proyecto arquitectónico sustituyó en muchos casos al urbanístico. Y el promotor inmobiliario y el arquitecto divino impusieron con frecuencia sus intereses y sus decisiones a los responsables políticos.

Ahora, ya entrado el nuevo siglo, nos parece que debemos sustituir de entrada en el lenguaje la adaptación-sumisión a la globalización por la resistencia y las formas alternativas a los impactos negativos de la misma. Los instrumentos heredados pueden servir: estrategias y consensos, planes y proyectos, iniciativas públicas y cooperación privada, descentralización y participación ciudadana. Pero se trata de leerlos y utilizarlos a partir de objetivos integradores y sostenibles, de la reelaboración de los derechos ciudadanos y del derecho a la ciudad y de la construcción de un nuevo consenso ciudadano democrático, que no se genera sin asumir conflictos con las dinámicas disgregadoras actuantes y los actores que las promueven.

En resumen, la ciudad democrática es una conquista permanente, un campo abierto de confrontación de valores e intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la movilización cívica.

JB

El autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el Master en Gestión de la Ciudad en la UOC. Entre 1983 y 1995 formó parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona como Teniente de Alcalde, responsable de descentralización y participación, director ejecutivo del área metropolitana, delegado de Relaciones Internacionales y presidente de la ponencia redactora del proyecto de ley especial para la ciudad. Es autor, además, de los libros Global y Local (con Manuel Castells), Espacio público, ciudad y ciudadanía, La ciudad conquistada, Luces y sombras del urbanismo de Barcelona y Ciudades, una ecuación imposible (con Mireia Belil y Marcelo Corti), estos dos últimos editados en Argentina por café de las ciudades.

De su autoría o sobre su trabajo, ver también en café de las ciudades:

Número 2 | Tendencias

Jordi Borja: La Ciudad Conquistada | “La ciudad es el desafío a los dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios y de ideas. Sin memoria y sin futuro la ciudad es decadencia”. | Jordi Borja |

Número 15 | Política

“Tendencia no es destino” | Ciudadanía global e innovación en La Ciudad Conquistada, de Jordi Borja. | Marcelo Corti |

Número 21 | Política

Barcelona y su urbanismo | Exitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras. | Jordi Borja

Número 31 | Tendencias

La Revolución Urbana (I) | Las ciudades ante la globalización: entre la sumisión y la resistencia. | Por Jordi Borja

Número 32 | Tendencias

La Revolución Urbana (II) | De un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades, peligros y abusos. | Jordi Borja

Número 38 | Política de las ciudades (I)

“El circulo vicioso de la marginación” | Jordi Borja y la violencia en el banlieue de París. | Jordi Borja

Número 42 | Política de las ciudades (I)

Espacio público, condición de la ciudad democrática | La creación de un lugar de intercambio. | Jordi Borja

Número 64 | Política de las ciudades (I)

La izquierda errante en busca de la ciudad futura | Un lugar de encuentros múltiples entre gentes diferentes | Jordi Borja

Número 81 | Cultura de las ciudades (I)

François Ascher | Pensamiento crítico y acción en la sociedad hipermoderna | Jordi Borja

Número 87 | Política de las Ciudades (I)

Siete líneas para la reflexión y la acción | Después de la “burbuja” inmobiliaria en Barcelona | Jordi Borja

Número 104 | Política de las Ciudades (I)

Carta desde Barcelona: elecciones y campamentos en las plazas | Los Indignados y la construcción colectiva de una acción política | Jordi Borja

Número 108 I Urbanidad contemporánea

Ciudades del mañana I Derecho a la ciudad y democracia real I Por Jordi Borja

Número 115 I Política de las ciudades (I)

¡Devuélvannos lo que es de ustedes! I Repsol y la expropiación de YPF en Argentina I Por Jordi Borja

Número 120 | Política de las ciudades (I)

Cómo hacer de la ciudad una ecuación posible | Las visiones de David Harvey y Jordi Borja sobre el derecho a la ciudad | Beatriz Cuenya

Número 120 | POSICiones cordobesas

Algunas reflexiones después de la visita de Jordi Borja | Cómo producir ciudad en el nuevo contexto | Carola Inés Posic

Número 133-134 I Urbanidad contemporánea

Ciudades inteligentes o cursilería interesada I ¿Hubo alguna vez ciudades tontas? I Por Jordi Borja

Número 137 I Política de las ciudades

La calle y su propiedad I ¿Quién hace la calle, quién la usa, para qué sirve? I Por Jordi Borja

Sobre los temas tratados en la nota, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 10 | Tendencias

Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global | Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos, culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quién es la ciudad? | Saskia Sassen

Número 24 | Tendencias (II)

Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global | Macdonaldización y disneylandificación, en una entrevista a Zaida Muxí |Zaida Muxí

Número 55 | Tendencias (II)

Las siete plagas de la ciudad contemporánea | Marketing, gestión, participación, valorización, glamour, competitividad y valores de clase media: cómo y por qué liberar a las ciudades de su influjo (o al menos procurar mantenerlos en niveles limitados). | Carmelo Ricot

Número 70 | Urbanidad contemporánea

Paradojas y Urbanismos del Poder | Glosario urbano global (I) | Martijn de Waal |

Número 71 | Urbanidad contemporánea

Modernismos, poderizaciones* y ciudades del poder I Glosario urbano global (II) | Martijn de Waal