N. de la R.: Esta nota fue publicada originalmente en el número 7 (invierno de 2009) de Transatlántico, periódico de arte, cultura y desarrollo del Centro Cultural Parque de España/AECID, Rosario, Argentina.

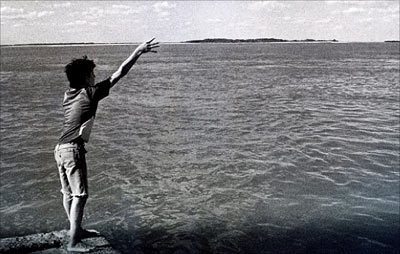

En marzo de 2010 zarpa desde Buenos Aires una expedición científico cultural con destino a Asunción del Paraguay. Orígenes y ambiciones de un proyecto que plantea, una vez más, qué significa viajar y qué tipo de acontecimiento esencial se juega en esa experiencia.

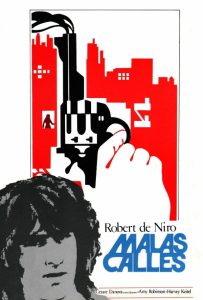

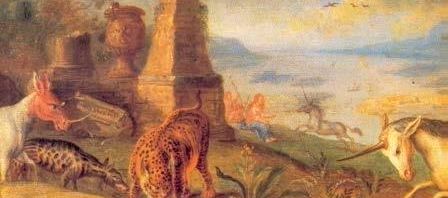

Ulrico Schmidl, el mercenario bávaro que viajó al Plata con Pedro de Mendoza, fue el primero que, refiriendo sus aventuras americanas, construyó para los europeos una imagen de la región en la que vivió durante veinte años. La crónica abrió la saga de relatos de expedicionarios que remontaban el río Paraná para internarse en mundos desconocidos, con la única guía de lo que antes habían escrito y representado otros.

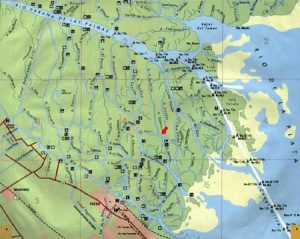

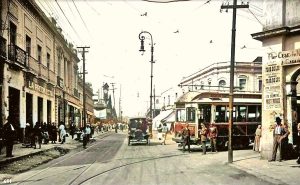

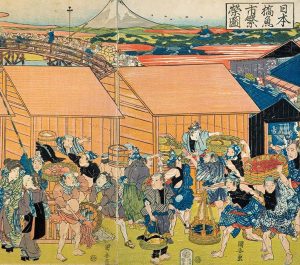

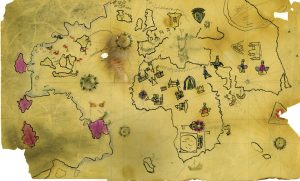

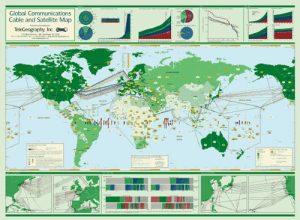

Los objetivos del viaje se multiplicaron con los siglos. Los jesuitas dejaron testimonio de su utopía en ciudades que aspiraban a la perfección; los naturalistas viajaron en busca de nuevas especies y los etnógrafos de pueblos incontaminados; los gobiernos encomendaron a topógrafos y cartógrafos la representación de los detalles terrenos, la fijación de límites, el diseño de pueblos; los migrantes se desplazaron con la modesta ilusión de escapar de la pobreza. Aunque ya en el siglo XX la cuenca era área conocida y “pacificada”, osados viajeros desaparecían en la espesura de la selva, y ecos de aquella imagen inicial de Schmidl, lujuriosa y cruel, reverberaban en las descripciones de los corresponsales de las revistas ilustradas. Para entonces, un nuevo tipo de viaje se había popularizado: el viaje turístico, al alcance de sectores cada vez más amplios, en itinerarios cada vez más seguros.

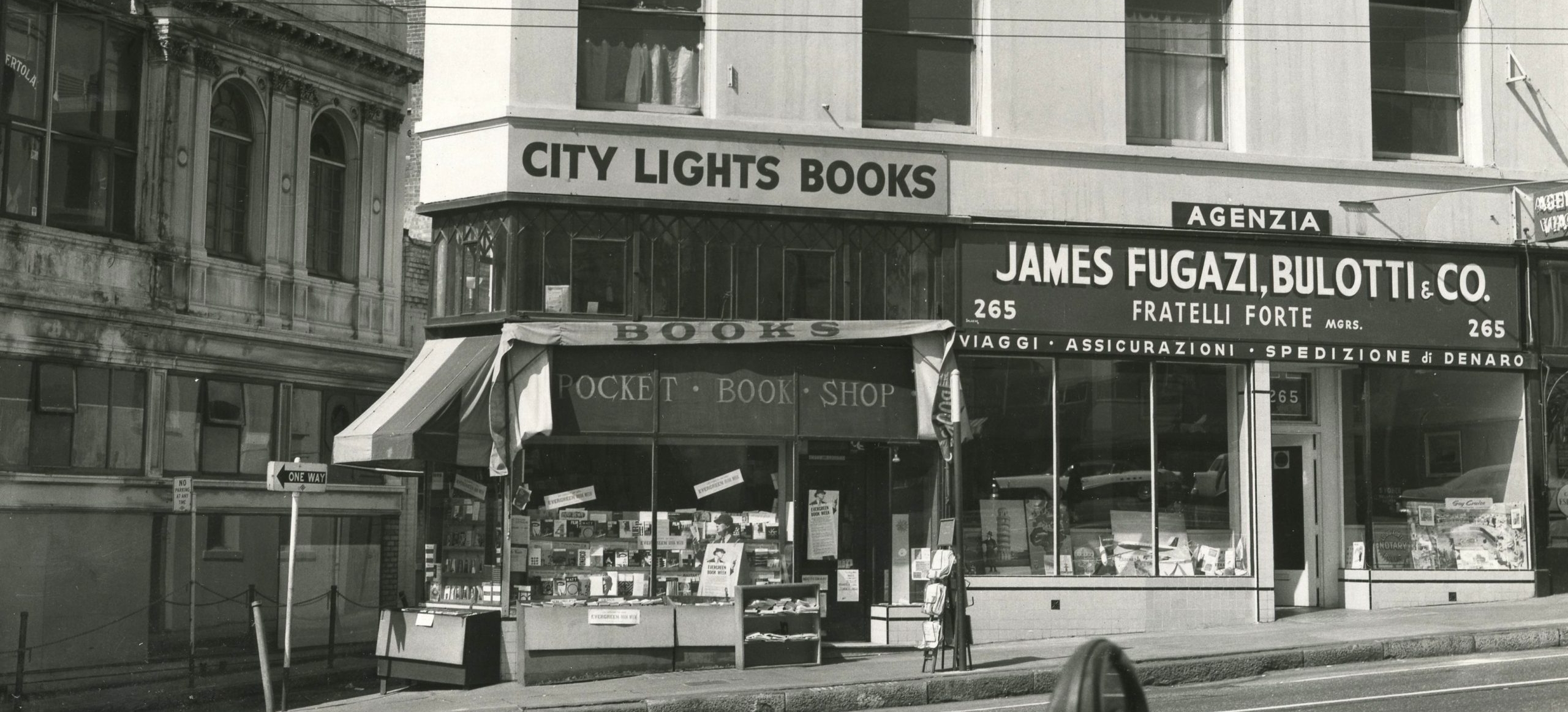

Todos estos viajes estuvieron presentes cuando, desde la dirección del Centro Cultural Parque de España, de Rosario, en el café La Paz de Buenos Aires —una de las ciudades en cuyo precario asentamiento había participado Schmidl— me hablaron de la idea de rehacer el camino del soldado por el río Paraná. Como entonces, se viajaría por barco, desde Buenos Aires a Asunción, con estaciones en diversas ciudades litorales. Convocaríamos a especialistas, pasantes y becarios, retomando la tradición humboldtiana del viaje como instrumento de conocimiento y colaboración entre artes y ciencias; estableceríamos relaciones con instituciones, grupos y organizaciones culturales; y ya imaginábamos, impacientes como la lechera de la fábula, las múltiples contribuciones en forma de libros, exposiciones, films, obras individuales y programas en colaboración que la experiencia del viaje podría dejar. El devenir histórico de los viajes que nos servía de referencia para diseñar la expedición no cancelaba la fascinación del punto de partida, el viaje de Schmidl, el momento de contacto inicial entre dos civilizaciones que hasta entonces se ignoraban entre sí.

Un viaje: atravesar el espacio y el tiempo, en las cadencias en que espacio y tiempo pueden reconocerse. Pero ¿qué significa hoy viajar? El Paraná no promete muchas sorpresas —ni al turista que viaja precedido de fotografías, ni al artista que duda de la inspiración de las cosas, ni al científico que pretende encontrar lo ya definido de antemano en un detallado plan—. En estos tiempos en los que trasladarse al otro extremo de la Tierra no lleva más de dos días en avión, en el que todo lo que queremos saber aparece de manera instantánea en la pantalla de nuestra computadora, ¿acaso la experiencia de un lento viaje por el río puede suponer algo más, en términos de conocimiento o producción estética, que una agradable vacación?

La pregunta no es original: muchos, antes que nosotros, se la plantearon. Claudio Magris la evoca en el prólogo a El Danubio: si ya “los viajeros de Baudelaire, que partían a la búsqueda de lo inaudito y estaban dispuestos a naufragar, encuentran en lo ignoto el mismo tedio que han dejado en casa”, ¿no convendría acaso quedarse? Al menos, resultaría más económico. Magris concluyó, por suerte para nosotros, que moverse es mejor que permanecer. El mismo transcurso del viaje, nos dijimos, ha de ser acontecimiento —lo que siendo errático, accidental o casual persiste, como una marca en el tiempo, porque lo hacemos persistir—.

El Danubio es una de las tantas crónicas contemporáneas que recrearon, en las últimas décadas del siglo XX, la literatura de viajeros. No sólo se advierte hoy un reflorecimiento del género, sino también un renovado interés por los testimonios del pasado. Los historiadores de la ciencia, los estudiosos de la cultura, el arte conceptual, la geografía, desempolvaron mapas y diagramas, fotografías en vidrio, litograbados, viejos huesos archivados en las academias de medicina, para recordarnos el papel del viaje en los inicios de la ciencia moderna, la arbitrariedad de la cartografía, el juego político de las fronteras entre estados, e incluso las inflexiones del gusto en la construcción de paisajes que todavía suponemos naturales. El viaje científico o literario tiene su contracara en el viaje obligado por la miseria, por las ilusiones de riqueza, o por la persecución política. Se mueven multitudes, mientras seguimos hablando de anclaje a la tierra; se mezclan multitudes mientras nos proponemos, una vez más, clasificarlas con rasgos definidos; y nosotros mismos somos parte de esa multitud, aun cuando en casa nos reconozcamos parte de una pequeña tribu. Se mueven, en fin, nuestras certezas sobre el mundo sin que tengamos tiempo de reconocerlas. La primera idea es, entonces: en la lentitud de un viaje por el río, en contacto con las cosas que vamos a relatar, hallaremos un tiempo para pensar juntos.

Nosotros y los otros

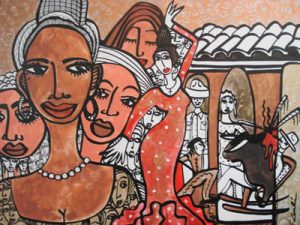

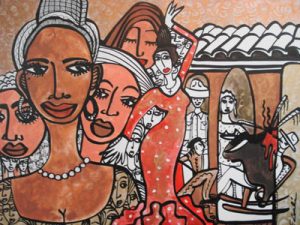

Un famoso libro, Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, y su también famosa primera frase, “Odio los viajes y los exploradores”, nos acercaron al tono espiritual que deseábamos otorgar a esta empresa: porque de ese desgano original —“¿hay que narrar minuciosamente tantos detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes?”— surge sin embargo el testimonio de una aventura intelectual que cambió la filosofía moderna. Algo del misterio percibido en los relatos de los primeros viajeros envuelve al francés, harto del recurso europeo a la “anémica diosa, maestra de una civilización emparedada”, Atenas. Pero donde pensaba encontrar tribus impolutas para describirlas con ánimo científico, encontró San Pablo, la ciudad en donde lo moderno se volvía obsoleto sin rastros de respetable antigüedad; paisajes amplios y caóticos, carentes de la arquitectura secular a la que sus ojos estaban habituados; y en los desharrapados indígenas habitantes de los suburbios, a quienes los criollos no parecían ver, reconoció la cara oscura del progreso.

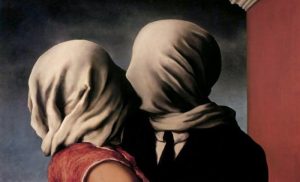

Ante los ojos del europeo se volvía a presentar el tema característico de los viajes, tan subrayado por la literatura reciente: la dificultad de relación entre culturas distintas. Pero el habitante de la aldea indígena que Lévi-Strauss esperaba radicalmente otro lo condujo a la arqueología del propio pensamiento, de la propia memoria; los habitantes de las ciudades que querían parecerse a París mostraron inquietantes diferencias, apenas rasgada la veladura de las formas civilizadas. Y allí donde todavía la tierra no había sido dominada, crecía un mundo natural que, en su potencia, recordaba que era este el punto en que se instalaba la separación radical —el más acá del pensamiento, el más allá de la sociedad humana—.

No sabemos qué había imaginado el parco Schmidl antes de pisar América. Sí sabemos que las narraciones sobre la antropofagia indígena contribuyeron a acentuar el lado oscuro de los habitantes que el primer relato de Colón había presentado en estado de inocencia edénica. Pero lo que más aterrorizó en Europa fue el episodio del hambre en Buenos Aires, cuando los europeos se comieron los unos a los otros. ¡Siglos de cuidadosas fronteras edificadas entre lo animal y lo humano, para encontrar que lo otro se halla en nuestro propio cuerpo!

No se trataba de que los indígenas de esta parte de América no trazaran sus propias fronteras —que hoy aparecen evidenciadas, sobre todo, en la lengua—. Sólo que, como ya era obvio para Schmidl, los modos de tramitarlas eran distintos. Oswald de Andrade celebró, en el siglo XX, la vocación caníbal del tupí-guaraní que, como lo recuerda Jorge Schwartz en su libro Vanguardia y cosmopolitismo en la década del veinte. Oliverio Girondo y Oswald de Andrade, “en vez de maldecir al colonizador, lo devora, incorporando así los atributos del enemigo para vencer las barreras de la alteridad”.

Donde existe una palabra en español para decir nosotros, existen dos en guaraní —un nosotros para la familia o la tribu, un nosotros para la humanidad—. Pero en todos los idiomas, en cada contexto, los usos son múltiples: un nosotros nos designa como habitantes de esta parte de América; un nosotros se extiende a los hispanoparlantes, más allá del mar; un nosotros nos comprende como parte de la condición humana. En el seno de cada nosotros están nuestros otros —las distinciones entre sexos, entre ciudades y naciones, entre sectores sociales, entre saberes y lenguajes—.

En el siempre provisorio juego de identificar y distinguir, sabemos que el lenguaje es esencial. Pero en la región del Paraná no se trata sólo de razones teóricas: las primeras imágenes europeas que dieron cuenta de esto fueron sólo escritas. Por otro lado, el idioma del Paraná, el guaraní, constituye el tesoro indígena legado al presente: donde los pueblos andinos dejaron arquitecturas, la familia tupí-guaraní dejó palabras.

De manera que nosotros, hispanoparlantes, decidimos cambiar la perspectiva por nosotros, multilingües, y así nombramos la expedición en guaraní, un guaraní que es la versión escrita de la lengua hegemónica de la región. Bien podríamos haberla nombrado en toba, mocoví o wichí; incluso en iddisch, la lengua de los gauchos judíos entrerrianos, o en el italiano que dejó su marca en el lenguaje orillero rioplatense. Elegimos el guaraní como lengua viva, densa, plástica, cotidiana, que cubre el corazón del territorio hacia el que marcha la expedición, y que al mismo tiempo guarda el recuerdo de ese sorprendente momento inicial, en el que dos culturas que se ignoraban se enfrentan en el mismo espacio.

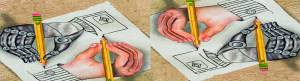

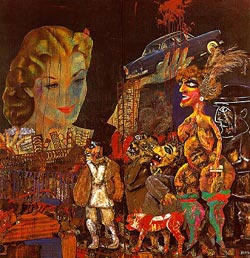

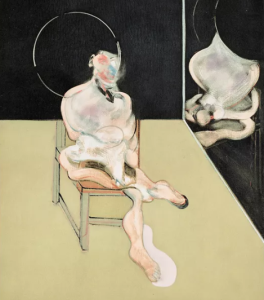

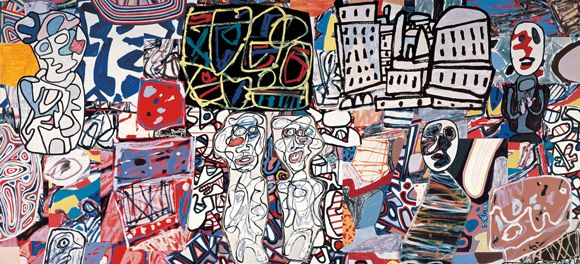

Ra’angá significa: imagen, figura, forma, sombra, careta o disfraz. Descartamos forma porque sugiere algo fijo; descartamos imagen porque sugiere “sólo” apariencia, contemplación. Lo tradujimos como figura, siguiendo la etimología latina propuesta por Erich Auerbach en su libro homónimo —imagen plástica, “lo que se manifiesta de nuevo”, o “lo que se transforma”—. La palabra figura designa también la coreografía de un baile o el motivo musical, la representación visual en dos dimensiones, el tópico retórico, el hallazgo poético para volver sensible la inapresable mutación de lo real.

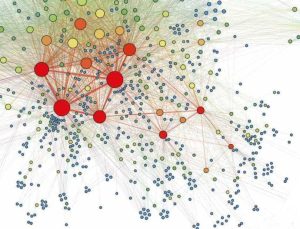

Aquí se abre una de las preguntas directoras de la reunión flotante: de lo otro antropológico o social derivamos a la fragmentación instalada en el propio pensamiento occidental. Aunque las ciencias, y en particular las “ciencias del hombre”, han intentado nuevas figuras para dejar testimonio de la fragilidad de las clasificaciones, ellas se han convertido en máquinas dialectales. Nada hay más ajeno, más otro, que los objetos construidos en disciplinas paralelas: ni siquiera las artes, que se han hecho cargo de esta fragmentación, han logrado producir figuras que inquieten el fondo vacío en que el espíritu se mueve. Tal vez, nos dijimos con optimismo, una expedición en que estos registros tan diversos estén en juego —en el teatro de un río que no subyuga por lo azul, sino por el mezclado marrón— pueda indicar fisuras en los discursos que registran lo real.

Escribir el espacio

Schmidl, soldado de saberes modestos, dejó una crónica en alemán, traducida al latín y al castellano, que hallaba su lógica en la sucesión de acontecimientos, hilados a través de la experiencia de los conquistadores. Trasladaba a su modo la palabra extraña para designar personas y cosas nunca vistas —los peces fueron comparados con sirenas, los árboles con ovejas—. Pero no sólo se trataba de la difusión de noticias: las ciudades se fundaban avaladas por montañas de documentos burocráticos: Ángel Rama las llamó ciudades letradas, ciudades que se escriben antes de ser. El idioma español se convirtió en lengua franca, pero las variedades del guaraní sobrevivieron de manera que hoy es hablado por alrededor de cinco millones de habitantes: la Conquista no pudo agotarlo. ¿Es que la conciencia de las palabras, en este mundo tan conversado, fue la que condujo, con los siglos, a la preeminencia local de la literatura por sobre otro tipo de discursos? En la región nacieron y se inspiraron Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Juan L Ortiz, Juan José Saer —y hasta el mismo Borges es impensable sin el sabor de las orillas.

La literatura y la poesía se plantearon un problema: ¿cómo se escribe el espacio? Un recuerdo de Lévi-Strauss de su viaje en barco nos advierte de la dificultad: antes de que la costa americana se mostrara, supo de su presencia porque se insinuaba en un perfume, “difícil de describir para quien no lo ha aspirado”. La experiencia del espacio es inasible y todo simulacro resulta insuficiente. Si se puede transcribir lo oído o lo visto, olfato, tacto y gusto, que también construyen el espacio, no se pueden representar porque carecen de correlato simbólico. Algunas profesiones invitadas a este viaje derivan de esta certeza: además de músicos y arquitectos —especialistas en diversas formas de espacio—, un cocinero reflexivo debía acompañar la expedición inspirada en el relato de Schmidl, que antes que oro buscaba comida.

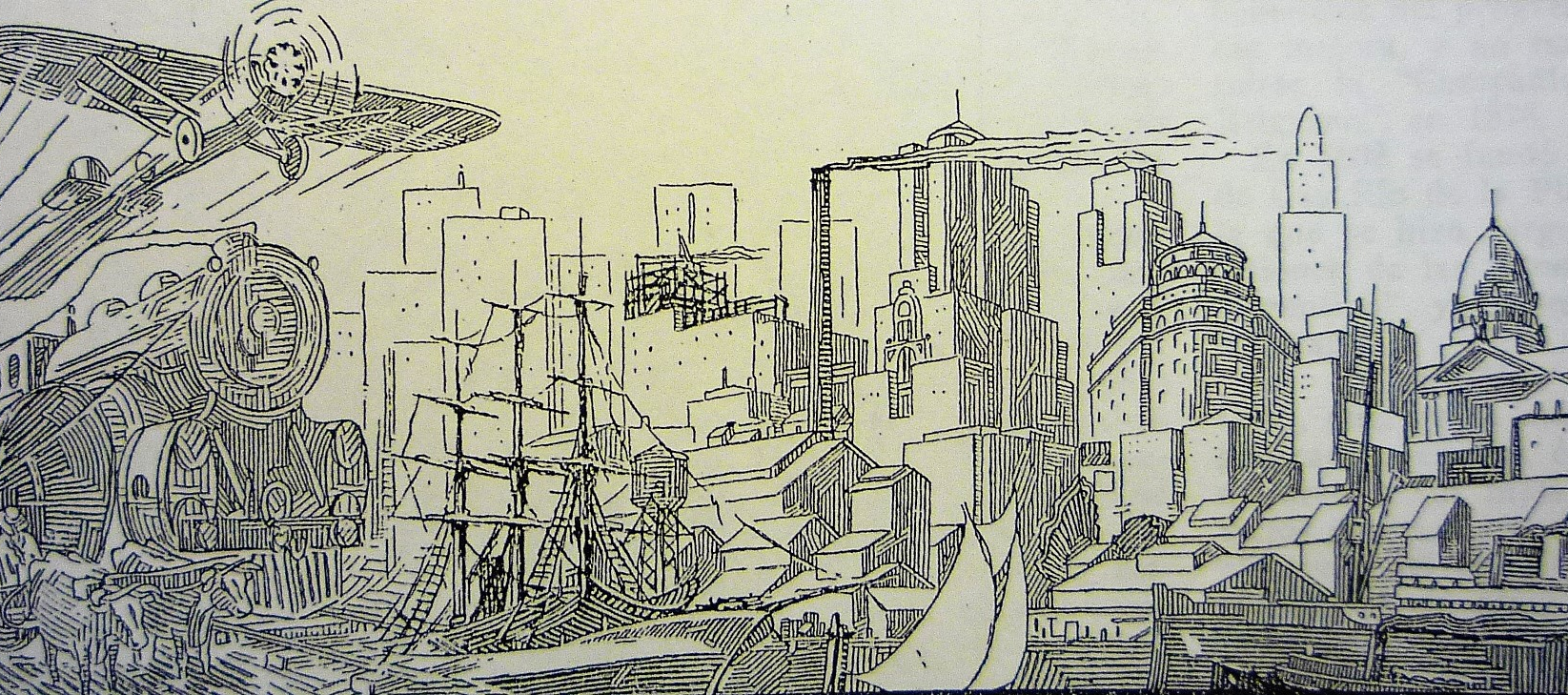

Por otra parte, la abstracción del discurso lingüístico —que carece, como el eidético, de elementos que remitan a la percepción natural— hace imposible el registro de lo concreto. Así, los ilustradores de la obra de Schmidl y de otros cronistas de época debieron inventar el paisaje americano a partir de las palabras. La imaginación completaba lo que era imposible decir.

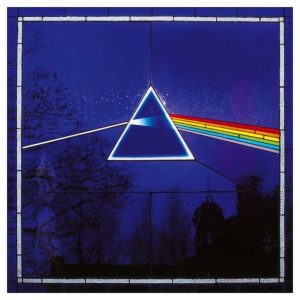

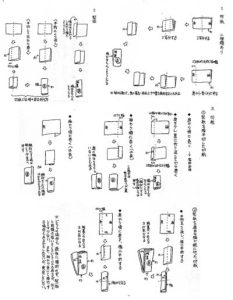

Otros viajeros se plantearon este problema. La aspiración de Alexander Von Humboldt, el padre de la geografía moderna, fue reunir la potencia de las artes con la de las ciencias en la búsqueda de nuevas figuras que dieran cuenta de la experiencia espacio/temporal. Los resultados de sus esfuerzos no superaron la escisión que la ciencia newtoniana, al decir de los poetas, había operado en el mundo, “destruyendo la poesía del arco iris, reduciéndolo a un prisma” (Newton with his prism and silent face, the Marvel index of a mind for ever / voyaging through strange seas of Though, alone, escribe William Wordsworth). Él mismo inventó diagramas abstractos para registrar las variables del clima, y junto a sus relatos de inspiración visual, se suceden aburridas listas de nombres latinos para clasificar especies. Aún así, Humboldt abrió la posibilidad de comprender fenómenos y culturas en correspondencia, indicando el camino para las perspectivas ecológicas modernas.

No es este el único caso de esfuerzo por articular diversas áreas del conocimiento y la expresión para captar espacios que se suceden en el tiempo —el cine, indudablemente, deriva de esta aspiración—. De hecho, nuestra vaga idea de espacio como extensión continua no hubiera sido posible sin las investigaciones perspectívicas, sin el esfuerzo de la pintura por recuperar los colores de la lejanía o las sugerencias míticas de un lugar, sin los avances de las geometrías topológicas o las trasposiciones de conceptos físicos (como medio, como ambiente, como tiempo). Pero la cualidad del espacio así entendido cancela otras dimensiones —dimensiones cualitativas, a las que antropólogos y arquitectos suelen aludir bajo el término de lugar, la unidad mítica de acontecimiento y signo—. La presencia del tema en los discursos filosóficos actuales no ha alterado, sin embargo, la consideración del espacio como la cenicienta de las ciencias humanas, significado como inmóvil, derivado, telón de fondo, escena escandida, o cantera para tomar muestras.

Otro problema se deriva de que el registro del espacio vivido parece perseguir una totalidad que recuerda la paradoja borgeana del mapa de la China tan grande como China. Beatriz Sarlo, en su libro Borges, un escritor en las orillas, identificó esta paradoja como la aspiración de narrar “el tiempo, el espacio, la conciencia y el mundo sin cortes (sin el recurso a la elipsis)”. El primero en identificarla en la modernidad fue George Simmel, quien dedicó un artículo notable al tema del paisaje. Para que exista paisaje como espacio significativo, es necesaria la fragmentación, la distancia humana: es ella, no la reunión, la que nos permite escuchar el susurro de la vida en la escena recortada como en un cuadro. El límite insalvable del género paisaje es también el límite de nuestro pensamiento.

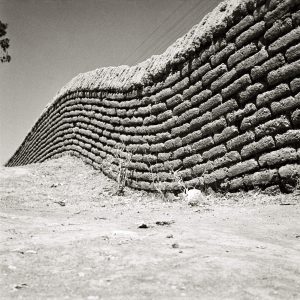

En estos años crepusculares, se hizo patente la paradoja que implica atrapar en redes conceptuales o expresivas la variedad del mundo, la imposibilidad de dar cuenta de la totalidad. Los nuevos juguetes informáticos no han permitido avanzar sobre el problema —tendremos que acostumbrarnos a ellos, como nos acostumbramos al cine, para que surja algo más que imágenes más desangeladas que las del trompe l’oeil académico—. En el momento en que el piloto de altura consulta el GPS y no las estrellas, el antropólogo se comunica por mail con su informante local, y en pocas horas de avión nos encontramos en otro mundo, estas preguntas se plantean con mayor urgencia. Pero donde el vuelo cancela la percepción de las diferencias —iguales los aeropuertos, iguales las cabinas de avión, indiferentes las horas intermedias del viaje—, descubriendo la medida de la técnica contemporánea, el barco, máquina con pasado, presta su perfil de ballena para reflexionar sobre la experiencia.

Coda

Tal vez porque mi pasado es ligur, recordé el viaje de Alessandro Malaspina, el comandante de la última gran expedición española a los dominios que estaban por independizarse. Provenía del pueblo de mis abuelos, siervos de la ilustre familia que Dante menciona en uno de los círculos del Infierno. Mis abuelos viajaron para no volver; él, en cambio, proclamando la necesidad de autonomía americana, acabó en el destierro en su pueblo natal. Encontré en su lema, copiado de las páginas de La Eneida, el mío: Errante en torno de los objetos miro. No importa de dónde procedemos, en la contemplación atenta de lo no familiar buscamos lo que otros viajeros, como Lévi-Strauss, hallaron: “el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar”.

GS

La autora es arquitecta, doctora en Historia e investigadora del CONICET. Publicó, además de otros libros en colaboración, El color del río – Historia cultural del paisaje del Riachuelo (2004).

El proyecto Paraná Ra’angá, del que Graciela Silvestri es editora, es liderado por el Centro Cultural Parque de España de Rosario, y participan del mismo el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Centro Cultural de España en Córdoba y el Centro Cultural de España en Asunción.

Sobre el Paraná, su paisaje, cultura y ciudades, ver también las notas ¿Acaso no es preferible un país de barro a un país de piedra?, por Juan José Becerra, sobre Asunción, y El río concesionado, por Oscar Taborda, en el número 7 de Transatlántico.

Ver también en café de las ciudades:

Número 47 | Lugares

Bigness Paranaensis | El agua que brilla, la Triple Frontera, la Tierra sin Mal. | Marcelo Corti

Y sobre Juan José Saer, ver la presentación del número 33 y esta nota:

Número 40 | Cultura de las ciudades (II)

El territorio como instrumento de la filosofía | La Grande, de Saer, entre la mirada y el conocimiento. | Marcelo Corti