Este mes he tenido muy poco tiempo y (debo confesar) pocas ganas de escribir (malas campañas futbolísticas, quizás, o tal vez desasosiego por las candidaturas ofrecidas para el 28 de junio); recurriré entonces al viejo truco del comentarista: comentar, muy brevemente, comentarios ajenos… y tratar de relacionarlos. Me ayudará a esto algo que, como veremos, omitió comentar el primero de nuestros comentados.

¡Agarrate, Catalinas!

Se trata del editor responsable de este medio, quien el pasado 26 de mayo publicó en el Diario de Arquitectura de Clarín esta nota que reproduzco, sobre un comunicado de la Sociedad Central de Arquitectos.

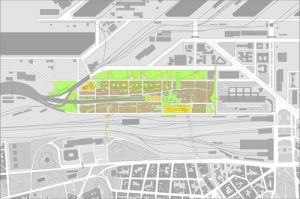

“La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) ha expresado públicamente su opinión acerca de la ley aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña por la cual se modifica la normativa urbanística para tres terrenos de propiedad de la Ciudad en Catalinas Norte y se autoriza su venta con el objeto de proveer fondos a las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura educacional. La declaración sostiene que este proyecto implica “graves consecuencias” sobre las que se considera indispensable informar a la opinión pública.

Con argumentos “políticamente correctos”, la SCA incurre sin embargo en una serie de inexactitudes y omisiones que creo necesario aclarar. La SCA es la organización profesional de arquitectos más antigua y reconocida del país; un planteo incorrecto de la entidad significa un retroceso en la capacidad institucional de la disciplina para insertarse en las discusiones relativas al futuro de nuestras ciudades

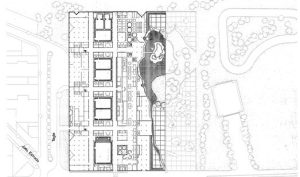

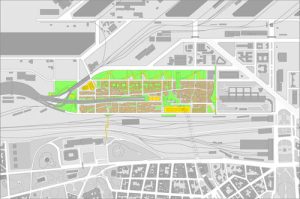

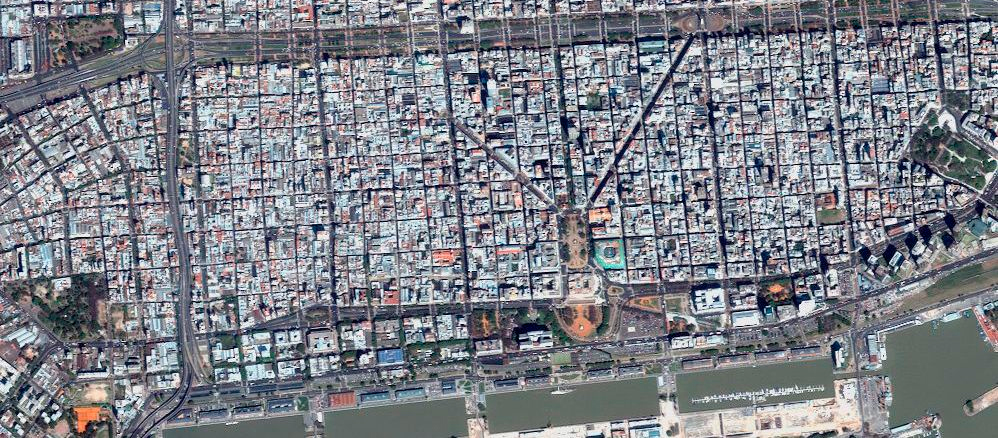

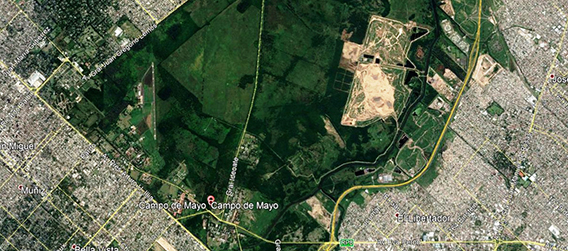

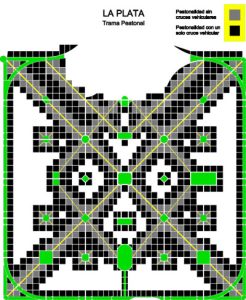

Sostiene la declaración que “el conjunto urbano de Catalinas Norte es un ejemplo de proyecto urbano de los años 60 diseñado por un equipo de notables arquitectos y urbanistas y, como tal, planteaba con particular detalle y a escala urbana la relación entre las torres y el espacio libre, dedicado a servicios y espacio público”. Esto es cierto, pero también lo es que en la práctica el proyecto efectivamente ejecutado se limitó al loteo de unas parcelas para la edificación de torres de oficinas, simplemente apoyadas sobre un vacío urbano sin atributos. Carente de servicios, amenidades y de toda calidad urbana, el basamento de Catalinas Norte es un desierto inhóspito, negado a la fruición ciudadana y apenas utilizado por quienes trabajan en las torres.

Según la SCA, la Ley de sanción inicial propone realizar en los tres terrenos “alturas que duplican a las torres existentes”. Sin embargo, las alturas máximas admitidas por la Ley son de 100 metros en dos de los terrenos y de 150 en el restante, mientras que la mayoría de las torres construidas en Catalinas Norte superan los 100 metros de altura (137 metros, en el caso del edificio BankBoston).

No es serio que una entidad de arquitectos cometa un error tan elemental. Quizás la confusión se origine en los 73 metros que la normativa existente y la propuesta indican como alturas mínimas para el distrito, dimensión largamente superada por los edificios construidos: una nota en un diario, que no es Clarín, incurrió en el mismo error al comentar la sanción inicial (esa misma nota aludía a la posibilidad de ceder un 40% de los predios para espacio público como “jardinería gratis: la ciudad se hará cargo de parquizarlos”, criterio muy desafortunado acerca del carácter social y cultural del espacio público urbano).

Siguiendo con la opinión de la SCA, la Ley hace desaparecer “este espacio urbano necesario”, cuando en realidad se trata de terrenos de dominio privado actualmente usados por concesionarios para su lucro particular (concesiones de generosa laxitud y escaso rédito para la Ciudad). Sin embargo, serían para la SCA “servicios existentes” que se quitan a la zona: son en realidad dos estacionamientos y una estación de servicio, usos que el Plan Urbano Ambiental propone restringir. Se critica también el “hiper congestionamiento de áreas ya sobrecargadas”, caracterización poco feliz del Centro y de la zona mejor localizada del país y más servida por transporte público.

Acierta en cambio la SCA en asegurar que “Catalinas Norte debe ser protegido y revalorizado, con la mejora de los espacios urbanos existentes, retomando la idea del basamento que figuraba en el proyecto original, proveyendo los servicios complementarios necesarios para las miles de personas que ya trabajan en el área, dándole mayor vitalidad a la zona y mejorando sus espacios públicos que son los aspectos negativos de la actual situación urbana”. Estos objetivos son absolutamente compatibles con los de la Ley de Sanción Inicial y bien podrían ser la propuesta que lleve la entidad a la Audiencia Pública que ahora debe realizarse.

Pero recayendo en la incoherencia, la declaración continúa expresando su extrañeza por que “el GCBA envíe esta iniciativa al mismo tiempo que convoca a un concurso de ideas para el área de Dársena Norte, en la cual este conjunto está incluido”. Sin embargo, las propias bases del Concurso que organiza la SCA señalan la existencia del proyecto de Ley que se critica, sin realizar ninguna objeción ni considerarlo incompatible con el requisito (absolutamente válido) de “rescatar la permeabilidad y conectividad de este sector y su articulación con la trama urbana tradicional, Empalme Norte, los bordes de Dársena Norte y Puerto Madero”, también expresado en las Bases.

Llama la atención que en ningún momento la SCA haga referencia a uno de los aspectos más positivos de esta Ley Inicial: que a diferencia de nefastas experiencias anteriores, algunas de ellas tan cercanas a Catalinas Norte como el predio de Tandanor, el cambio de normativa es realizado con anterioridad a su venta y, por lo tanto, el mayor valor inmobiliario resultante es captado por el Estado local y no por un privado. Y llama la atención que la SCA considere problemático realizar torres en Catalinas Norte cuando en los recientes conflictos acerca de los edificios en altura en varios barrios de la Ciudad su postura fue la defensa a ultranza de los intereses de propietarios y desarrolladores por sobre la preservación de la calidad urbana.

No está mal que la SCA tenga una visión crítica sobre las políticas urbanas de la Ciudad; debería expresarse más a menudo en ese sentido (y sin que la crítica dependiera de si la convocan o no a organizar un concurso). Pero sus comentarios no pueden estar exentos de la necesaria precisión y seriedad técnica”.

Coincido con lo expresado por el Editor, pero me hubiera gustado que su nota abundara un poco más en esa “visión crítica de las políticas urbanas” que se le reclama a la entidad representativa de los arquitectos. Por ejemplo, en las que motivan las notas que veremos a continuación.

Superpoderes a AUSA

Con el titulo Legislatura testimonial, La Nación del pasado 13 de mayo publica esta nota del arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray sobre un controvertido proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente transformado en Ley:

“Seis mil cuatrocientos millones de pesos pertenecientes a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires corren el serio riesgo de desaparecer del presupuesto en los próximos 20 años. No se trata de un tecnicismo: significa que los porteños perderemos poder de decisión y de control sobre esa enorme suma. Esto ocurrirá si se aprueba, en segunda lectura, un proyecto de ley para darle a AUSA, sociedad anónima de capital público, una concesión de obra a veinte años para construir autopistas, con un presupuesto superior a los 320 millones de pesos anuales. Estos fondos acaban de nutrirse como consecuencia de un aumento de los peajes, en algunos casos del 300 por ciento.

Para justificar la medida se menciona, entre otros dudosos fundamentos, el supuesto éxito de la concesión a punto de vencer. Esta afirmación se basa en parámetros propios de los evaluados, al margen de las observaciones de la auditoría de la ciudad. Se justifica también en el “contundente” apoyo de la ciudadanía, expresado en las opiniones de tres vecinos (en dos casos se trató de un pedido de información) y tres representantes de la empresa que participaron de una audiencia pública convocada en pleno verano y realizada el 11 de marzo pasado.

Una decisión de tal importancia merece ser contrastada con alternativas y antecedentes. En primer lugar, el presupuesto -ley de leyes- es una de las responsabilidades fundamentales de los cuerpos parlamentarios en todo el mundo. Semanas antes de unas elecciones legislativas, se está delegando por veinte años, en el Ejecutivo, una función extraordinaria. Como la Constitución de la ciudad no admite la delegación legislativa, el proyecto es claramente inconstitucional.

Más allá de ese aspecto institucional -que para quienes creemos realmente en la República es motivo sobrado para descartar la iniciativa-, consideramos imprescindible poner a consideración de la gente las prioridades de esa enorme suma o someter las propuestas legislativas a una consulta pública. Así, los vecinos podrían enterarse de que si no se amplían los subtes, ni se mejoran las condiciones de los existentes, ni se compran sedes de escuelas públicas, ni se mejoran las estaciones y centros de transferencia de Once, Retiro, Constitución, Chacarita y Virreyes, no es por la falta de recursos que se invoca, sino porque se han elegido otras prioridades.

Al fundamentar el aumento de los peajes, se mencionaron los antecedentes de Londres y Singapur. Pero los recursos obtenidos en estas ciudades se destinan a mejorar un transporte público de excelente calidad. Se puede estar de acuerdo o no con esos antecedentes, pero haberlos evocado como justificación del aumento de peajes sólo puede explicarse, en el mejor de los casos, por el total desconocimiento de esas experiencias. Otro ejemplo, no citado -de Barcelona-, destina los recursos de los peajes a mejorar la infraestructura ferroviaria.

En tercer lugar, desconcierta la enunciación de obras del anexo. En el proyecto sometido a audiencia pública se incluye, entre las obras, un túnel por construir en la avenida 9 de Julio y una bajada de la autopista Illia, a la altura de Pueyrredón, que entra en colisión con la doble mano que se implementó recientemente. El proyecto plantea que resolverá en forma eficiente cinco cuestiones fundamentales de movilidad de la ciudad, pero excluye toda solución que no sea vial. No brinda información sobre los costos ni alternativas para solucionar esos problemas. Pero la justificación más original para darle miles de millones a una empresa de autopistas es sin duda la de “fortalecer el diseño y funcionamiento de la trama peatonal y de tránsito no motorizado”.

Es cierto que el sistema de contrataciones del Estado presenta, en su búsqueda de transparencia, engorros burocráticos. Es cierto que hay una notable inejecución de los recursos existentes. Pero para buscar la solución, y para actuar en consecuencia, entonces, el esfuerzo legislativo debería apuntar a mejorar la ley de contrataciones, no a sortearla.

En un debate más profundo, podría discutirse la forma de fortalecer las empresas públicas sin recurrir a atajos legales. Por ejemplo, un holding de empresas públicas de la ciudad, como existe en varias ciudades europeas, o una empresa pública modelo, como la que ha permitido la transformación de Medellín. Eso implica considerar públicamente las prioridades de los recursos en un abanico más amplio de opciones y fortalecer la capacidad de acción del Estado a favor de la equidad y la calidad urbana.

Los superpoderes no son malos cuando se le otorgan al presidente de la Nación y buenos cuando se le otorgan al jefe de gobierno. El proyecto revela una lamentable continuidad con políticas de concentración de poder y falta de controles republicanos, que la ciudadanía está dando muestras elocuentes de cuestionar cada vez más. Una Legislatura vacía de contenido, meramente testimonial, no parece ser una alternativa a esas políticas, sino su fiel reflejo”.

Coincido nuevamente, y si lo relaciono con el texto del Editor, tengo que preguntarme por qué la SCA no consideró necesario comentar estos favores a AUSA. O por qué tampoco se expide sobre las políticas de desalojo de los pobres de la Ciudad. Sobre esto trata la siguiente nota.

Fuente: ocnaranja.blogspot.com

“Despacito, en silencio”

En Página 12 del lunes 4 de Mayo, Carlos Rodríguez escribe la nota La guerra de los desalojos silenciosos:

“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos” La trágica ironía verbal que expuso, a principios de año, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se va cumpliendo, con creces, en una realidad cotidiana que multiplica los desalojos que, sumados a la crisis económica, arrojan a la calle a miles de personas. Un relevamiento realizado el lunes 27 de abril por personal del propio gobierno porteño reveló que hay 1950 personas durmiendo en la calle, cifra que duplica la que se había registrado el año pasado, para la misma fecha, cuando todavía no se aplicaban las drásticas y “silenciosas” medidas dispuestas por el macrismo. El dato, al que pudo acceder Página/12 por fuera de la estructura de prensa del gobierno de la ciudad, fue acompañado por otras apreciaciones que indican que hay cerca de 22 mil personas que viven en la ciudad y que han perdido o están en peligro de perder las viviendas que habitan.

“El conteo de personas en situación de calle fue contundente en sus resultados: este año se duplicó el número de los sin techo, de las 1000 personas contabilizadas el año pasado, se pasó este año a 1950”, le dijo a este diario una fuente del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con lo conversado con personas vinculadas al trabajo social en la ciudad de Buenos Aires, las causas del problema son múltiples y están todos a la vista: “Sólo basta decir que el macrismo no tiene una política orientada a reducir el déficit habitacional”, señalaron. Como ejemplo, hay que recordar que el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –según ya lo reveló este diario– cayó este año de más de 500 millones a menos de 120 millones de pesos. De esos 120 millones, casi cien se destinan al pago de sueldos y al funcionamiento del IVC, lo que prácticamente deja sin financiamiento las obras en marcha y los planes previstos para este año.

A eso se sumó el incremento de los desalojos, favorecidos por una serie de medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de enero, el jefe de Gobierno vetó la Ley de Emergencia Habitacional que había sido aprobada por todo el arco político opositor, que había logrado torcerle el brazo al bloque oficialista del PRO. “El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y no puede ser el principal desalojador”, declaró en su momento el diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo. (…)

A falta de política social, el gobierno porteño ha creado la llamada Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un verdadero “grupo de tareas”, que con métodos similares a los de la dictadura militar se encarga de realizar desalojos compulsivos de indigentes que viven en plazas, parques, calles y edificios de la ciudad. La UCEP, en los hechos, ha desplazado al BAP (Buenos Aires Presente), que se encargaba de ofrecerles alguna posibilidad de alojamiento, aunque fuera momentáneo, a los que viven en la calle. Para completar el cuadro de despropósitos, al frente del BAP está hoy un militar retirado cuya única conexión con el problema social había sido, desde la función pública, el de buscarle un destino final a la basura que llena las calles de la ciudad.

El legislador porteño Martín Hourest, sostuvo que la raíz del problema es que “la única lógica que se maneja desde el gobierno porteño es la de hotelizar o expulsar, con algún recurso económico, a todos los que viven en situaciones precarias”. Hourest dijo que todo se desenvuelve en el marco de un círculo vicioso: “Les dan un dinero que puede ser de siete mil pesos o 25 mil, en caso de algún ‘subsidio vip’, pero eso no alcanza para comprar ni para alquilar. De manera que al problema de la gente en la calle se lo encierra por seis meses en un hotel, hasta que las personas se quedan sin plata y entonces tienen que irse a vivir a un asentamiento, a una villa o, de lo contrario, tienen que buscarse algún lugar en una plaza, en la calle”.

“El problema –según Hourest– tiene que ver con los desalojos compulsivos que alienta el gobierno porteño, pero también con el agravamiento de la crisis. Esto no se soluciona con la política de invisibilizar a los que son desalojados. Nadie se interesa por ellos, ni se les hace un seguimiento para ver cómo ir buscando soluciones de fondo.” Sobre el número de personas sin techo, Hourest coincidió en que “hay mucha más gente que vive en esa condición, respecto del año pasado, pero no hay cifras ciertas sobre cuántas son”. Estimó que pueden ser “cerca de 12 mil o muchos más, porque hay que tener en cuenta que con la actual modalidad de ‘hotelizarlos’, de esconderlos, es posible que sean muchas más o que puedan serlo una vez que se les acabe el dinero del subsidio”.

¿Y donde van los desalojados?

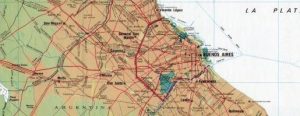

La respuesta podría encontrarse en otra nota de Página 12, en este caso publicada el 23 de mayo. Con el nombre de Historias de Tierra y Libertad, el texto cuenta “cómo nació, se organizo y sobrevive” un asentamiento que lleva ese hermoso nombre en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

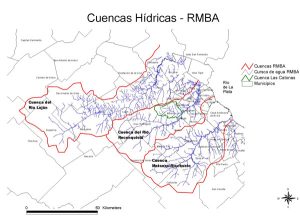

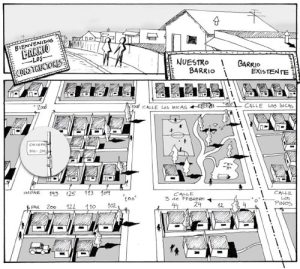

“Fue durísimo” A Paco, los recuerdos se le escapan por los ojos y quedan esparcidos en cada espacio del barrio donde vive junto a su compañera y sus hijos, mientras lo recorre con la vista. Las calles de barro, el tendido precario de luz y las casillas, levantadas con retazos de materiales que para muchos son desechos, le arrancan sonrisas de orgullo. Nada de todo aquello existía allí hace poco más de un año, más que en la esperanza de cerca de 70 familias desperdigadas en casas de familiares, en pequeñas habitaciones alquiladas o en la calle. Se organizaron, le dieron un empujón más a esas esperanzas y el 29 de marzo de 2008 parieron el barrio Tierra y Libertad, en un terreno vacío de unas quince hectáreas en Ciudad Evita, a 500 metros de la Rotonda Querandí, en el partido de La Matanza.

Una carbonería y el campo de deportes de la comunidad boliviana separan al predio –que ahora alberga a más del doble de familias– de la Ruta 21. Tendidos de alambre de púa lo mantienen separado de la reserva forestal de La Matanza y de otro barrio, que se llama “Un techo para todos”, también fruto de la lucha de sus habitantes. “Sólo las personas de clase media pueden acceder a las políticas de vivienda estatales. El resto, los pobres y sin trabajo, quedamos incluidos en la pobreza y excluidos de todo derecho”, dice Paco que, junto a su compañera Gabriela, intenta sacar adelante a su familia.

La estrategia comenzó a dibujarse unos meses antes de que los vecinos desembarcaran en el predio. A la investigación sobre la propiedad de las tierras le siguieron los consejos de vecinos de los conglomerados aledaños. Luego, la toma de coraje y el movimiento final: durante la tarde del 29 de marzo de 2008 cruzaron el alambrado hacia el espacio inhabitado. “Teníamos lo básico: un nylon grande y un par de maderas para hacer una carpa grande, algunas frazadas, la olla grandota y mate cocido para los pibes”, enumera Adelina Aquino. Antes de apostar a todo o nada en el barrio, vivía con su familia en una habitación cuyo alquiler se comía gran parte del presupuesto familiar, equivalente al sueldo de su marido. Esa tarde fueron 70 familias, cantidad que creció con el correr de las semanas. Poco más de un año después, el barrio está integrado por 150 grupos familiares que viven de la construcción, de changas o cuyos integrantes adultos están desocupados.

Para muchos de ellos, no era la primera vez en la experiencia de tomas. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, sostiene Paco. Entonces, arrancaron de nuevo en otro espacio. Y no los mataron, pero casi. A las horas de haberse instalado en el campo vacío, una patota llegó “con aprietes y amenazas”. Los tiros se escucharon no bien se hizo de noche”, explicó Jennifer Cabrera, que habita una casilla en Tierra y Libertad junto a su esposo y los hijos de ambos. Todos sabían de ese riesgo, “ampliamente debatido en las asambleas previas a la toma, aunque el consenso en torno a ‘tomar igual’ nunca se rompió”, añadió Gabriela. Fueron cinco las noches de balacera, esparcidas a lo largo del primer mes. Uno de los vecinos recibió un perdigonazo en el hombro, una mujer fue amenazada de muerte, con una 9 milímetros apoyada en la sien. Y, sin embargo, resistieron. ¿Denuncias a la policía? Varias. Pero los mismos efectivos que las recibían “se juntaban a comer asados en la parrilla del que comandaba” al grupo agresor. “¿Cómo iban a hacer algo?”, se preguntó.

Tras esos cinco intentos de desalojo clandestino, las cosas parecieron acomodarse definitivamente. Los vecinos tenían en claro que no podían sacarlos y comenzaron a levantar el barrio. El changüí les duró seis meses, hasta que recibieron una notificación de desalojo por parte de la Justicia. “La denuncia la había radicado la Municipalidad de La Matanza, pero ellos no tienen ninguna injerencia sobre el terreno”, explicó Paco. Tras una serie de movilizaciones y reclamos frente al municipio para que retire la denuncia, funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras intervinieron en el conflicto y lograron dejar sin efecto la medida.

La división de los lotes, de 10 por 20 y 10 por 30 metros, y la diagramación de las calles fueron los primeros trabajos que le dieron al campo forma de barrio, “el objetivo principal”, coincidieron varios mientras caminaban el lugar con Página/12. “En menos de 60 días tuvimos luz y agua. Todo gracias a la organización autogestionada de las familias”, remarcó el compañero de Gabriela. Los servicios los consiguieron “de prestado” de los barrios linderos. Edenor legalizó “a medias” la conexión e instaló un medidor comunitario. Pocas semanas pasaron para que aparecieran las primeras construcciones y los primeros comercios. Hoy, los vecinos cuentan con almacenes, talleres mecánicos y verdulerías.

Las asambleas continuaron durante la primera mitad de año de crecimiento. Fueron el marco de las comisiones que los vecinos conformaron para organizar el trabajo. Surgieron cuatro, cuyo funcionamiento dio buenos resultados. La comisión autogestiva, a cargo de pautar y llevar a cabo diferentes proyectos para generar recursos para los elementos que necesitaba el barrio –concursos, peñas, etc–; de autodefensa, de relaciones, y de servicios y obras. Ningún medio de transporte ingresa al terreno, que se comunica con la Ruta 21 por una calle que nació con el barrio. Tampoco los camiones de basura. No obstante, no hay basura acumulada en ningún rincón. Es que Martín y José, dos adolescentes que viven del cartoneo, recorren las calles de Tierra y Libertad y levantan la basura de los vecinos antes de dejar el barrio para recorrer con su carro las calles de Laferrere.

Sin embargo, la paz que ofrece la discusión sana entre todos los integrantes de un mismo proyecto no duró demasiado. “La fuerza se fue perdiendo a medida que nos íbamos afirmando en el lugar, ¿suena ilógico no?”, pregunta Celia. Al tiempo comenzó a asomar entre los habitantes un grupo de punteros políticos que “acabaron por romper con la organización barrial. No logramos recuperar el espacio de las asambleas, después de tantas peleas, tantos dimes y diretes en los que nos envolvieron”, gruñó. Los punteros son los que por estos días integran la comisión directiva que reemplaza las asambleas. Apoyada por muchos de los vecinos del barrio, devela la grieta que dividió al barrio.

Así las cosas, quienes añoran los primeros meses de proyecto no ven cerca la concreción de lo que aún falta “para que el barrio sea como cualquier otro”. “Se necesita que alguien nos mire desde afuera, que alguien nos aporte una cuota de igualdad”, justifica Paco. El asfalto es el primer detalle que salta a la vista. El centro de salud y un espacio cultural también surgen de las ganas de los vecinos.

Hasta el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires llevó la investigación de los vecinos de Tierra y Libertad. Los terrenos donde posaron sus proyectos son propiedad del organismo porteño desde la década de los ‘90. A su vez, el IVC, sin renunciar a sus derechos, puso en manos de la Comisión Nacional de Tierras el poder de gestión de ese predio. Nada existe, de orden legal, que demuestre que algún particular es el propietario del predio. Sin embargo, hay quien se comporta como tal. “Nos cansamos de sentir bronca cada vez que nos enterábamos de que este tipo vendía la tierra de forma ilegal”, comentó Gabriela. Según los vecinos, el puntero recibió las tierras como un favor político un jefe del peronismo de La Matanza.

A pesar de que no tiene injerencia alguna sobre esas tierras, el gobierno municipal denunció la toma ante la justicia, lo que generó una orden de desalojo que, tras la acción de funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras, quedó sin efecto. Además, se comprometieron con los vecinos a regularizar su situación. “Dijeron que aguantemos todo este año, que vayamos construyendo más y que recién después íbamos a armar, entre todos, un plan de vivienda para regularizar la situación”, confió Celia”.

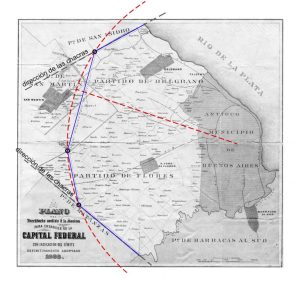

Y ya ven adonde nos ha llevado esta asociación libre que planeó mi vagancia: ¡de Catalinas Norte, en el centro de la metrópolis, a Tierra y Libertad, en la periferia de Buenos Aires! Los dejo con estas relaciones, y les prometo que en la próxima retomaré el esfuerzo y escribiré algo por mis propios medios…

MLT

Ver las notas originales relacionadas en esta Terquedad: Lotes polémicos, en Clarín, Legislatura testimonial, en La Nación, La guerra de los desalojos silenciosos e Historias de Tierra y Libertad, ambas en Página 12.

Terquedades anteriores:

Presentación editorial (número 65)

Terquedad de las clases medias (y sus críticos)

Terquedad de las villas y los funcionarios

Terquedad del Plan Urbano Ambiental

Terquedad de las Guías (los itinerarios de Eternautas y la ciudad bizarra de Daniel Riera)