Desde la década de 1980, importantes autores de todo el mundo han estudiado los fenómenos de la globalización y sus incidencias en la construcción y transformación de la ciudad, señalando los efectos producidos en las relaciones sociales, la morfología urbana, la acumulación de poder y capital económico y la construcción de nuevos símbolos y ámbitos culturales. La ciudad contemporánea, entonces, se ve signada por un nuevo orden urbano caracterizado por la diferenciación de nuevos estatus sociales, la segregación social y la polarización de espacios.

En este contexto, se observa como las transformaciones urbanas más recientes, a diferencia de lo ocurrido en décadas pasadas, han sucedido en las áreas centrales de las ciudades y se han caracterizado por favorecer la emergencia de nuevos productos inmobiliarios, el cambio de actividades y usos del suelo, la densificación central y la aparición de nuevos actores. Como contracara, se encuentran las relaciones, grupos sociales, lugares, usos y productos que se ven relegados y expulsados ante estos nuevos procesos; perdiendo sus espacios, posiciones y roles tradicionales. Muchos de estos fenómenos son estudiados en al actualidad mediante el concepto de gentrificación.

Algunos historiadores remiten la gentrificación como idea a la antigua Roma, donde entre los siglos II y III, debido al gran tamaño del Imperio y dada su densificación se podían observar reemplazos de edificaciones (pequeños comercios por grandes villas), cambios de usos y movimientos de población de uno a otro sector de la ciudad. (Parkins y Smith, 1998).

Si bien ya en el siglo XIX pueden encontrarse referencias a la palabra gentrificación (en 1888 la Manchester Literary & Philosophical Society hablaba de “gentrificación de los centros”, haciendo referencia a la importancia de las clases medias para el desarrollo económico de la ciudad y la movilidad de los diferentes sectores sociales desde y hacia el centro), la acuñación del término y su significado tal y como es utilizado en los estudios urbanos modernos es adjudicada a Ruth Glass en 1964 [1]. Sin embargo, su significado original se ha transformado con los años, adquiriendo mayor importancia y un nuevo alcance a partir de la incidencia urbana de los procesos globales observados en la década de 1980 y acentuados a finales de los años 90.

Este fenómeno se viene sucediendo y ha sido descrito en grandes ciudades de todo el mundo, observándose que las referencias más conocidas aluden a ciudades de Estados Unidos (Phoenix, New York, Washington, San Francisco, Chicago) y Europa (París, Londres, Barcelona, Madrid, Berlín, Roma). Por otro lado, es interesante notar como también se verifica en ciudades de menor escala y hasta llega a delimitarse por barrios (Granada, Estambul; en Nueva York Harlem, Brooklyn, Lower East Side, Soho, etc.).

Las definiciones más conocidas hablan de la renovación de los centros tradicionales de las ciudades antes deterioradas que se comienzan a habitar por clases medias-altas y altas modificando las estructuras, los usos y la cultura local. Las inversiones que permiten estas modificaciones pueden ser públicas y/o privadas y estar intencionadas y orientadas o bien responder a un contexto socioeconómico particular.

Inevitablemente, esto produce alteraciones en el espacio urbano que pueden considerarse buenas o malas, dependiendo de qué perspectiva se lo vea. Los cambios más observados en estas áreas se refieren a aumento de los precios del suelo, cambio de usos, desplazamiento de sectores sociales, reactivación del mercado del suelo y de la construcción, aumento de la especulación inmobiliaria, densificación edilicia y poblacional, recuperación del valor simbólico del centro, aumento de los ingresos públicos por tributos, habilitaciones y permisos de construcción, congestionamiento del tránsito vehicular, crecimiento del sector comercial y de servicios, etc.

Lo interesante de la aplicación de este concepto es que define un proceso (o mejor dicho varios) de gran dinámica y en pleno desarrollo, por lo que él mismo también es susceptible de ser modificado o interpretado de diferentes formas de acuerdo al momento, el caso y el sesgo desde el cual se lo aborde, dado que la interpretación de sus causas y efectos siguen siendo tema de gran controversia.

Esto se debe a que la gentrificación es un desafío aún no resuelto para las teorías tradicionales de geografía y estudios urbanos y para las políticas urbanísticas, ya que confronta temas cruciales de regeneración urbana y desplazamiento social de áreas centrales y periféricas. Tratándose así de un término no categórico, para nada uniforme y susceptible de ser redefinido contextualmente, “…la gentrificación en la actualidad representa uno de los principales campos de batalla teóricos e ideológicos para el urbanismo y la geografía urbana, con posturas epistemológicas y políticas contrastadas.” (López Morales, 2009: 155)

(Re)definiendo la gentrificación. Conceptos y terminología.

En los términos originales en los cuales surge la idea de gentrificación, puede decirse que la misma comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren un barrio que, a pesar de estar degradado y descapitalizado, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y deciden instalarse en él. Estos barrios suelen estar situados cerca del centro de la ciudad o contar con determinadas ventajas comparativas, sobre todo de accesibilidad, servicios e infraestructuras urbanas.

Ibán Díaz Parra (2004) afirma que para que se produzca el proceso de gentrificación es necesaria la existencia de áreas gentrificables, es decir, barrios donde la diferencia entre el valor real del suelo y la diferencia potencial de renta (rent gap) pueda producir los suficientes beneficios para atraer a los inversores inmobiliarios. Por otro lado es fundamental la existencia de un colectivo de “colonizadores”, un consumidor medio de la vivienda gentrificada con el suficiente poder adquisitivo y el interés por desplazarse a la zona en cuestión, sin olvidar la importancia de un marco socioeconómico y normativo que permita esos procesos.

El término gentrificación es un neologismo derivado de la palabra de origen inglés gentry, que significa burgués y que en ciertas ocasiones también puede traducirse como hidalgo, burguesía, nobleza, elite, etc. En consecuencia, la traducción literal para el inglés gentrification sería aburguesamiento. Sin embargo, este concepto generalmente se encuentra ligado a connotaciones socioeconómicas y no estaría dando cuenta del complejo proceso urbano al que nos remitimos.

Para acercarse al significado de lo que se entiende por gentrificación se han llegado a utilizar distintas expresiones tales como “renovación urbana”, “reconquista urbana” (Castells, 1974), “aristocratización” (Hardoy, 1992), “recualificación social”, “aburguesamiento”, y “elitización residencial” (García Herrera, 2001).

Al intentar explicar algunos procesos puntuales en la práctica, también se han introducido vocablos como “desplazamientos comunitarios”, “recualificación” o “encarecimiento”. En otros casos menos difundidos y menos aceptados, aunque posiblemente válidos para determinados estudio de casos, se proponen términos, también derivados del idioma inglés, como “trendización” (del inglés trend: tendencia, moda); que aluden a la instalación de tiendas de moda, diseño, marcas multinacionales, talleres de arte y edificaciones de vanguardia en barrios tradicionales con ubicaciones céntricas pero en claro deterioro.

Otros términos son menos utilizados o bien corresponden a interpretaciones propias de cada autor para un caso particular, aunque bien pueden relacionarse con gentrificación: Francesc Muñoz (2008) utiliza el concepto de “urbanalización” en referencia al efecto que los nuevos procesos globales generan en los centros urbanos, tendientes a una homogeneización de paisajes y culturas destinados, sobre todo, al consumo.

En paralelo a este desarrollo tanto empírico como teórico, la propia definición de gentrification adquirió nuevos alcances al relacionarse tales procesos con una reorganización profunda de la ciudad, de naturaleza económica, social y espacial, en la cual dentro de tal reorganización la rehabilitación de viviendas era solo una más de sus manifestaciones.

En España, el primer estudio difundido que utilizó el término fue el trabajo de Vázquez Varela “Espacio urbano y segregación social” (1996). Por su parte, el “Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio” (Zoido Naranjo et al., 2000: 174) incluye la voz gentrificación definiéndola como un “anglicismo que designa la reocupación de algunos centros urbanos por las clases más pudientes (gentry) después de su rehabilitación urbanística y arquitectónica”.

En su libro Antropología y pobreza urbana, Pilar Monreal (1996: 65) utiliza la expresión “elitización residencial” definiéndola como “la penetración del capital comercial y de servicios o profesionales de clases medias en espacios urbanos antes ocupados residencialmente por comunidades de sectores populares.” Entre sus efectos señala el desalojo de la población pobre, la eliminación del pequeño comercio, y la desestructuración de las comunidades populares.

Por su parte, David Harvey (1998) indica que los promotores inmobiliarios no han tardado en incorporar los criterios de gusto y exclusividad (urbanizaciones exclusivas, de lujo, de marca) potenciando la producción y el consumo del “capital simbólico”. La estética funciona, pues, como un fetiche para despolitizar las relaciones de clase, que se disuelven en gustos y estilos de vida.

Todas estas acepciones e interpretaciones están sujetas a las observaciones particulares de cada lugar, cada momento y cada punto de vista. No obstante, son de utilidad para presentar un marco teórico y conocer referencias que permitan introducir el concepto a los estudios urbanos integrales en las ciudades de Latinoamérica.

La gentrificación en el contexto urbano actual. Cuestiones a analizar.

Como hemos notado, muchos son los autores que en las últimas décadas han coincidido en advertir y debatir acerca de la incidencia de un nuevo “orden global” en las relaciones económicas, políticas, tecnológicas, productivas y culturales que se observan en la ciudad, transformando notablemente su estructura física y social. La ciudad, como escenario que conjuga y compendia todas las dimensiones del ámbito natural y social, se ve afectada de diversas maneras por estos fenómenos y es donde los mismos se gestan y se expresan. Muchas veces, en el seno de un espacio particular, surgen nuevos procesos que derivan de aquéllos, pero que poseen sus propias dinámicas y afectan de una manera más focalizada a la estructura de una ciudad o barrio.

Entre este tipo de procesos, que se pueden identificar como novedosos y que intervienen activamente transformando la ciudad y su sociedad, se encuentra lo que ha sido denominado como gentrificación. Ahora bien, ¿qué es la gentrificación? ¿Cuándo puede decirse que un espacio está experimentando este proceso? ¿Por qué ocurre? ¿Qué efectos produce? ¿Qué ciudades o espacios han sido descritos como gentrificados y por qué? ¿Qué diferencias existen entre los procesos observados en ciudades latinoamericanas respecto a las europeas y estadounidenses?

Sargatal Bataller (2000) señala que actualmente el estudio del tema constituye un importante foco de debate para la investigación en geografía urbana, ya que se trata de un proceso fundamental en la reestructuración metropolitana contemporánea. En este sentido, la gentrificación supone un reto a las teorías tradicionales sobre localización residencial y estructura social urbana, en las cuales autores tales como Berry, Burgess y Hoyt sostenían que las clases más pudientes emigran del centro hacia la periferia, y que raramente volvían a las áreas centrales previamente abandonadas.[2]

Del mismo modo, la gentrificación contradice a las teorías que suponen que la preferencia por la disponibilidad de espacio y las bajas densidades son elementos mucho más valorados que la accesibilidad al centro urbano. En definitiva, la aparición y desarrollo del proceso de gentrificación pone en tela de juicio los modelos sobre el cambio urbano residencial basados en etapas sucesivas, que consideran la suburbanización llevada a cabo por las clases medias como la fase final de la progresión desde la ciudad pre-industrial a la industrial. (Sargatal Bataller, 2000)

La gentrificación implica un fenómeno particularmente interesante debido a que ocurre en diferentes partes del mundo y como consecuencia de un modelo capitalista global tendiente a homologar lugares; pero a la vez posee características específicas de acuerdo al contexto socioespacial, económico, cultural y político donde se origine, afectando distintivamente a un espacio concreto. Hoy, la gentrificación constituye un elemento fundamental en la reestructuración metropolitana y es entendida como contraria a la suburbanización y al declive socioeconómico de las áreas centrales.

En este sentido, existe una diferencia sustancial entre los procesos de gentrificación, que se producen de manera focalizada y se extienden sólo hasta cierto punto de la ciudad, y los procesos de suburbanización, que se vienen produciendo desde el inicio de las ciudades y han sido estudiados exhaustivamente desde diferentes disciplinas. Sería oportuno, entonces, examinar también por qué se produce en un lugar determinado de la ciudad y qué especificidades favorecen a la gentrificación.

La aplicación del concepto en América Latina.

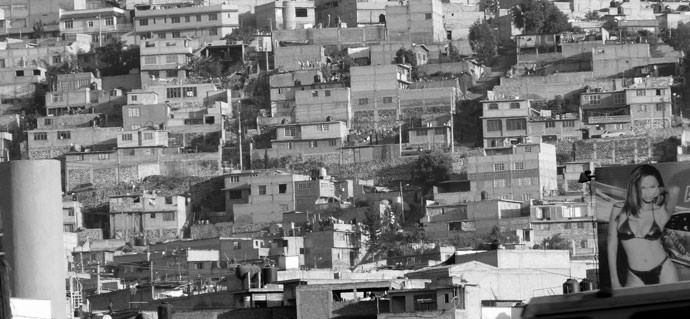

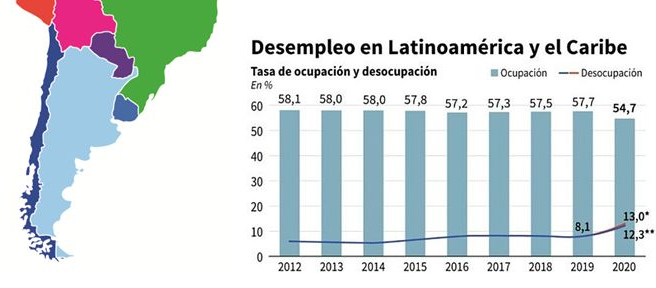

En América Latina se observan cada vez con mayor asiduidad procesos de transformación urbana que pueden considerarse análogos a la definición generalizada de gentrificación; en ciertas ocasiones, llegan a responder al concepto original y se asemejan notablemente a lo ocurridos en casos de Europa y Estados Unidos. Esto no sólo ocurre en las grandes urbes sino también en ciudades de menor escala y hasta en barrios pertenecientes a las grandes áreas metropolitanas de la región.

Los estudios respecto a la gentrificación en América Latina han salido a la luz y se han multiplicado exponencialmente durante la última década. Esto se debe tanto a que los procesos de renovación urbana se han producido en una etapa posterior al de los países del llamado “primer mundo”, como a que dichos procesos adquieren diferentes connotaciones, dinámicas y efectos de acuerdo a las estructuras urbanísticas y sociales presentes en Latinoamérica.

Por esto último, a pesar de existir diversa bibliografía producida para algunos países y ciudades de América Latina, no existe todavía un corpus teórico y empíricounívoco de importanciaen cuanto a volumen y profundidad de análisis como para determinar cómo se expresa la gentrificación, en qué medida se puede hablar de gentrificación al abordar las transformaciones y problemáticas urbanas contemporáneas de la región y qué particularidades adquiere en relación a los casos estudiados en otras regiones y momentos.

De hecho, al hablar en estos términos, algunos autores diferencian el sentido tradicional de gentrificación con lo que ocurre en América Latina introduciendo la idea de “procesos de gentrificación” (en vez de gentrificación), definiéndolo como “gentrificación sin expulsión” (Sabatini y otros, 2009); y hasta expresando marcadas diferencias entre ciudades. Tal es el caso de la llamada “gentrificación institucional” introducida para el caso de Buenos Aires (Cicollella, 1999) [3] o la “gentrificación a la chilena” (Álvarez, 2010).

Los casos de grandes ciudades latinoamericanas como Buenos Aires (Herzer, 2001, 2008; Lacarrieu et al.; 2011; Liernur, 2001; Carbajal, 2003; Jajamovich, 2009) y México D. F. (Lima Sánchez, 2008) Salinas Arreortua, 2009); y en menor medida Santiago de Chile (Sclack y Turnbull, 2009; Sabatini et al., 2009; Álvarez, 2010) y Bogotá (Suárez G., 2010; Yúdice, 2008) han sido estudiados en los últimos años en el marco de la idea de gentrificación y conceptos análogos.

Es interesante notar que, a diferencia de la mayoría de los procesos analizados desde una visión macroscópica (procesos globales, regiones, ciudades), un importante número e intensidad de transformaciones urbanas -a pesar de estar afectadas y responder a un “orden global”- se tornan significativas en cuanto a su dimensión “micro” y de allí el efecto que producen en su entorno inmediato. Hablamos entonces de las unidades esenciales de la trama urbana: parcelas, manzanas y barrios, en el aspecto espacial; y relaciones socioeconómicas vecinales, cultura, tradición y normativas locales en cuanto a la dimensión social de las transformaciones.

En América Latina se observa que la gentrificación está emergiendo con trazos inéditos, con rasgos distintivos y muchas veces diferentes de una ciudad a otra. En este sentido, Sabatini, Serella Robles y Vásquez (2009:18) advierten que “en lugar de verificarse en las áreas centrales, como en Europa y en Estados Unidos, la gentrificación latinoamericana se despliega en la periferia urbana y otras áreas de cada ciudad…” Otra de las diferencias sustanciales que observan los autores respecto a la experiencia Latinoamericana en relación con Estados Unidos y Europa, es que la gentrificación no necesariamente implica el desplazamiento o expulsión de los residentes antiguos de las áreas afectadas, por lo que la denomina “gentrificación sin expulsión”.

Para caracterizar el proceso en el caso de Buenos Aires, Hilda Herzer (2008) introduce una serie de indicadores que al verificarse en un barrio o área determinada, en mayor o menor medida, estarían dando cuenta de un proceso de gentrificación. Las características que detalla para reconocer un área gentrificada son:

– Aumento desproporcionado del nivel alcanzado de educación de los habitantes del barrio estudiado en relación con el conjunto de la ciudad.

– Cambios en la relación racial y/o étnica.

– Aumentos de las tasas de desalojo, particularmente debido a que se mudan al barrio nuevos propietarios.

– Incremento de situaciones violentas contra los propietarios debido a intentos de desalojo de inquilinos.

– Aumentos mayores al promedio de los precios de venta de locales comerciales y/o de viviendas.

– Disminución del número de propietarios que adeudan impuestos inmobiliarios debido a que los propietarios pagan sus deudas al colocar las propiedades en el mercado.

– Aumento de inversiones privadas en el barrio durante un periodo dado.

– Incremento de la tasa de permisos de construcción en el área, en relación con el monto total de metros cuadrados construidos en ella.

– Aumento del número de propietarios en el área -se produce un pasaje de inquilinos a propietarios.

– Disminución del tamaño de los hogares, menor cantidad de niños, aumento de personas solas o de hogares compuestos por parejas no necesariamente casadas.

– Aumento de los alquileres residenciales y comerciales.

– Cierre de algunos negocios que atendían clientes con bajos consumos y su reemplazo por negocios que apuntan a consumidores con ingresos más altos.

Si bien estas características no son las únicas que pueden encontrarse en un proceso de gentrificación ni son privativas de un caso, son efectos que generalmente suelen repetirse con mayor o menor intensidad en áreas consideradas gentrificadas. Estos criterios pueden variar, agregarse otros o verificarse sólo algunos de ellos dependiendo cada caso, dado que se trata de un fenómeno con trazos análogos en diferentes regiones pero con profundos rasgos distintivos que dependen del contexto socioeconómico, político, geográfico, cultural y hasta normativo.

En este último sentido, además de las características antes mencionadas que hacen factible que un área sea gentrificada (disponibilidad de espacio, bajas densidades, diferencia en cuanto al precio del suelo y su valor potencial, deterioro de la zona, atractivos como centralidad y valor cultural, posibilidad de lucro inmobiliario, población dispuesta a mudarse, etc.) no puede soslayarse la importancia de la normativa y el rol del Estado en este tipo de procesos.

La legislación urbanística, particularmente los códigos de zonificación y edificación, establece un corte espacial y cualitativo en determinados distritos, a la vez que confiere atributos concretos que diferencian determinada área del resto. De esta manera, en un sector específico se legitima la construcción de un arquetipo de ciudad que permitirá y reproducirá ciertas tipologías constructivas, usos del suelo, relaciones sociales y marcas simbólicas. Se pone así de manifiesto la necesidad, responsabilidad y oportunidad que tienen los Estados locales de volver a ejercer el poder de gestión urbana que alguna vez le ha sido cedido a sectores privados, capitales financieros y especuladores inmobiliarios.

Con lo expuesto hasta aquí, notamos que la gentrificación se erige como un fenómeno urbano complejo que es causa y consecuencia de muchos otros, transformándose en un concepto interesante de abordar y que se torna aún más complejo y diferenciado al intentar aplicarse en casos de América Latina debido a la diferencia en el origen, etapas, causas y consecuencias de los procesos. La vigencia y dinámica presente en estas ideas, junto a las transformaciones urbanas observadas y registradas por la bibliografía, conjugan un contexto de gran interés para el estudio de la ciudad y la sociedad latinoamericana contemporánea.

JOA

El autor es licenciado en urbanismo y diplomado en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires, Argentina, con estudios de postgrado relacionados a gestión del suelo, desarrollo sustentable y planificación urbana. Se ha desempeñado como consultor en temas de planificación urbana, hábitat social y medio ambiente en instituciones públicas y privadas. Ha sido becario en la UNGS y ha participado en numerosos equipos de investigación; además de realizar docencia universitaria y en cursos de capacitación. También ha realizado publicaciones de artículos y textos en revistas especializadas y periódicos locales. Actualmente se desempeña como Coordinador de Hábitat Social en la Municipalidad de San Miguel, Buenos Aires y como miembro de diversos equipos de investigación y consultorías nacionales e internacionales.

Sobre globalización, gentrificación y otros procesos analizados por Amado, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 10 | Tendencias

Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global | Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos, culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quién es la ciudad? | Saskia Sassen

Número 28 | Lugares

La preocupante boludización de Palermo Viejo | De la recuperación barrial al snobismo gastronómico. | Carmelo Ricot

Número 70 | Economía y Política de las ciudades

Con el corazón mirando al sur | Un abordaje sociológico a las transformaciones en tres barrios de Buenos Aires | Marcelo Corti

Número 117 | Planes y Política de las ciudades

Sur, prólogos y aperturas | Anticipo de Barrios al Sur, de Hilda Herzer | Javier Fernández Castro

Número 122-123 I Política, Planes y Economía de las Ciudades

De la ciudad a la región urbana I Una evolución inexorable I Por Carlos de Mattos

[1] La primera referencia al término gentrification se atribuye a R. Glass (1964), que en su estudio sobre Londres utilizó esta expresión comparando el proceso con un viejo hábito propio de la gentry, la clase media alta inglesa de las áreas rurales, quienes solían mantener una vivienda en la ciudad además de su residencia en el campo, hecho parecido al que se observaba en Londres en los años `60. Las primeras descripciones que utilizaron el término gentrification destacaban fundamentalmente la revalorización que experimentaban ciertos barrios.[VOLVER]

[2] En términos generales, esta línea de pensamiento es aplicada para las ciudades norteamericanas por autores tales como Burgess, Berry y Hoyt y denominada “evolucionismo ecológico”. La misma supone que durante un período de crecimiento, industrialización y desarrollo del transporte, debería producirse la suburbanización de los grupos de nivel socioeconómico medio-alto y alto y las clases bajas ocupar el centro deteriorado. Torres (1978) ya confrontaba con esta idea estudiando el caso de Buenos Aires en su período de industrialización de la década de 1940.[VOLVER]

[3] Pablo Cicollella utiliza esta idea para referirse al caso del Gran Buenos Aires, en el sentido de que los sectores populares fueron desplazados como población o mercado objetivo entre los años `40 y comienzos de los `80, tanto de los programas estatales de vivienda social como de los desarrollos de los operadores inmobiliarios privados, que adoptaron en los últimos años a los sectores sociales de ingresos medios-altos como mercado principal.[VOLVER]

Referencias bibliográficas.

ÁLVAREZ, Felipe (2010): Gentrificación ¿a la chilena? Plataforma Urbana. 12 de julio de 2010.

CARBAJAL, Rodrigo (2003): Transformaciones socioeconómicas y urbanas en Palermo. Revista Argentina de Sociología. Año 1 Núm. 001 pp 94-109. Buenos Aires: Consejo de Profesionales en Sociología.

CASTELLS, Manuel (1974): Planificación urbana y movimientos sociales: el caso de la renovación urbana en París. En BERINGUIER, C.; CASTELLS, M. et al. Urbanismo y práctica política. p. 125-160. Barcelona: Los libros de la frontera.

CICOLELLA, Pablo (1999): Globalización y dualización en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años noventa. EURE (Santiago) v.25 n.76; dic. 1999. Santiago de Chile.

DÍAZ PARRA, Ibán (2004): Gentrificación y clase social. La Producción del gentrificador. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla.

GARCÍA HERRERA, Luz (2001): Elitización: propuesta en español para el término gentrificación. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. VI, nº 332, 5 de diciembre de 2001. Universidad de Barcelona.

GLASS, Ruth (1964): London: Aspects of change. University College, Centre for Urban Studies. Londres: MacGibbon & Kee.

HARVEY, David (1998): La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

HERZER, Hilda (organizadora) (2008): Con el corazón mirando al sur. Transformaciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Espacio.

HERZER, Hilda y otros (2001): ¿Renovación de áreas centrales en la ciudad de Buenos Aires? El caso de La Boca. Revista de Ciencias Sociales. Nº 19. Buenos Aires: Departamento de Sociología.

JAJAMOCVICH, Guillermo (2009): Buenos Aires, sus transformaciones urbanas y la perspectiva de los investigadores: aproximaciones, críticas y problemas en torno a su dimensión internacional. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 179-189, jul. /dic. 2009.

LACARRIEU, Mónica y otros (2011): Procesos de recualificación y relegación en la ciudad de Buenos Aires. Repensando la noción de ciudad-fragmento y la despolitización de lo urbano. Argumentos (México) vol.24 no.66, may. /ago. 2011. México.

LIMA SÁNCHEZ, Salvador (2008): Y sin embargo,… se gentrifica. Análisis en torno al problema de la gentrification de la ciudad de México. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.

LÓPEZ MORALES, Ernesto (2009): Gentrification (reseña). Rev. geogr. Norte Grande. [On line] 2009, n.44, pp. 155-158.

MANCHESTER LITERARY AND PHILOSOPHICAL SOCIETY (1888). Memoirs and proceedings of the Manchester Literary & Philosophical Society. Vol. 136.

MONREAL, Pilar (1996): Antropología y pobreza urbana. Madrid: Los Libros de la Catarata.

MUÑOZ, Francesc (2008): Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

PARKINS, Helen y SMITH, Christopher (eds.) (1998): Trade, traders, and the ancient city, p197. London: Routledge.

SABATINI, Francisco, SARELLA ROBLES, María y VÁSQUEZ, Héctor (2009): Gentrificación sin expulsión, o la ciudad latinoamericana en una encrucijada histórica. Revista 180, núm. 24 pp. 18-25. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

SALINAS ARREORTUA, Luis Alberto (2009): Revitalización urbana de áreas centrales en la ciudad de México. 12º Encuentro de Geógrafos de América Latina, 3 al 7 de Abril de 2009, Montevideo, Uruguay.

SARGATAL BATALLER, María (2000): El estudio de la gentrificación. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 228, 3 de mayo de 2000. Universidad de Barcelona.

SCHLACK, Elke y TURNBULL, Neil (2009): La colonización de barrios céntricos por artistas. Revista 180, núm 24 pp. 2-5. Universidad Diego Portales. Santiago de Chile.

TORRES, Horacio (1978): El Mapa Social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Buenos Aires y los modelos urbanos. En: Desarrollo Económico 8(70), Buenos Aires: IDES.

YÚDICE, George (2008): Modelos de desarrollo cultural urbano: ¿gentrificación o urbanismo social? Alteridades. Vol. 18, núm. 36, julio-diciembre, 2008, pp. 47-61. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Distrito Federal, México.

ZOIDO NARANJO y otros (2000): Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Grupo ADUAR. Madrid: Ariel Referencia.