N. de la R.: El texto de esta nota reproduce el aporte del autor a 100 Cafés – 100 textos nuevos, 100 autores, 100 notas de

café de las ciudades, 100 datos sobre la ciudad futura (Marcelo Corti, editor general; Celina Caporossi, Laura Corti, Hayley Henderson, Héctor Paez Ferreyra, Demian Rotbart, Fernando Vanoli, editores), nuevo libro de la Editorial café de las ciudades

.

Introducción

Es un hecho reconocido que desde las últimas décadas del siglo pasado la organización, el funcionamiento y la morfología urbanas han sido objeto de un conjunto de mutaciones estructurales, consecuencia de una metamorfosis urbana que ha alcanzado a las grandes urbes del mundo entero. En lo fundamental, se trata de un proceso desencadenado como parte de una nueva fase de modernización capitalista que se inició bajo el avance de la liberalización económica, la informacionalización y la globalización; con esta metamorfosis, se afirmaron y/o consolidaron algunos cambios que ya habían comenzado a mostrarse durante el auge del ciclo industrial-desarrollista, al mismo tiempo que se produjeron otros que son inherentes a este nuevo impulso modernizador.

Frente a esta situación, estas notas tienen el propósito de presentar y desarrollar algunos elementos de juicio que buscan mostrar cómo y por qué, a partir de los cambios que caracterizan a esta nueva fase del desarrollo capitalista, comenzó a producirse una configuración urbana sustantivamente diferente a la ciudad industrial; y sobre cómo esta configuración solamente puede explicarse a la luz de las condiciones estructurales y de los factores que se consolidaron en esta fase del desarrollo capitalista de los países respectivos, donde las decisiones y las acciones de los actores y fuerzas sociales ahora dominantes juegan un papel decisivo en la dinámica de producción de espacio urbano.

Con ello se quiere aportar argumentos a favor de la hipótesis de que esta metamorfosis está condicionada estructuralmente por las tendencias constitutivas de la dinámica económica dominante en la época de la globalización y que, por lo tanto, muchas de las propuestas de cambio urbano radical que se han estado haciendo sin considerar el peso de dichos condicionamientos, carecen de viabilidad efectiva.

Modernización capitalista, nueva gobernanza

El desencadenamiento de las tendencias que marcan la actual transformación urbana es atribuible, en lo esencial, al impacto de ciertos cambios producidos con la modernización capitalista que se inició con la reestructuración puesta en marcha en casi todo el mundo hacia mediados de la década de los años `70 del siglo pasado. Fue entonces cuando frente al agotamiento de los caminos que se habían experimentado desde las primeras décadas del siglo XX (entre los que se destacan, por una parte los intentos por construir formaciones sociales alternativas al capitalismo y, por otra, los esfuerzos por promover un mayor desarrollo económico y social mediante la aplicación de políticas públicas que suponían un elevado intervencionismo estatal) lo que se afirmó fue la creencia de que era necesario establecer nuevas reglas del juego, capaces de superar los obstáculos que las política keynesianas habían establecido para el pleno desarrollo de un proceso genuinamente capitalista. En lo esencial, la convicción que se impuso al buscar salidas a la crisis de mediados de la década de los años setenta, fue que,

“[…] los mercados abiertos, competitivos y ‘no regulados’, que no se encuentran sometidos a injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo socio-económico” (Theodore, Peck & Brenner, 2009: 1)

A partir de esta convicción, frente al agotamiento del modelo fordista-keynesiano, las reformas libre-mercadistas tomaron vuelo en distintas partes del mundo, con diversa intensidad y bajo variadas modalidades, pero siempre conforme a la dirección básica establecida por este nuevo credo. Fue así que, con el aval de los principales organismos internacionales, en especial el FMI y el Banco Mundial, estas reformas fueron emprendidas en un número creciente de países en el mundo entero. En lo medular, con ello se buscó conformar una “óptima práctica” (Pérez, 2004) capaz de permitir la mejor difusión y utilización del paradigma científico-técnico informacional, considerado como un soporte básico para el avance de una nueva dinámica de acumulación y crecimiento. En particular, esta opción ganó mayor adhesión política en el escenario social que se generó con la caída del muro de Berlín, que se produjo durante el mismo año (1989) en el que las principales indicaciones del discurso neoliberal fueron formalizadas en el llamado Consenso de Washington.

Fue así que la nueva fase de modernización capitalista que entonces comenzó a procesarse se sustentó en dos pilares básicos, uno de orientación teórico-ideológico, que corresponde a la adopción de un discurso de carácter liberal, que preconiza la restitución al mercado de su papel de protagonista central de la regulación de la dinámica económica, y otro de carácter científico-técnico, basado en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (NTIC). Con la puesta en marcha de las reformas preconizadas por el “ajuste estructural”, que no fue uniforme e idéntica en todas partes, aun cuando siempre fue concebida conforme a los lineamientos básicos del discurso neoliberal, en distintas partes del mundo comenzó a producirse un conjunto de cambios genéricos, que fueron lo que condicionaron la dirección de la metamorfosis urbana que en ese momento comenzó a cobrar fuerza.

En esta misma dirección se generalizó la convicción de que era necesario adoptar y aplicar una modalidad de gestión pública compatible con los fundamentos ideológicos del nuevo discurso, lo cual, en lo esencial, significaba privilegiar el papel subsidiario del Estado y el partenariado público-privado. En este sentido, se puede comprobar que algunos organismos internacionales, como por ejemplo la OECD, terminaron por avalar las supuestas ventajas de una gestión de corte empresarialista sobre la de carácter gerencial (que había predominado en los años de la posguerra), que conlleva un cambio sustantivo en los objetivos de la gestión pública territorial:

“[…] la política de acondicionamiento del territorio ha pasado del gerencialismo, que busca ante todo proveer con eficacia a todos los ciudadanos de los servicios de utilidad colectiva, al empresarialismo, que se caracteriza netamente por una aproximación estratégica que busca el crecimiento económico, favorable a la toma de riesgo, a la innovación y propenso a orientarse hacia el sector privado” (OCDE, 2007: 18)

En lo que específicamente concierne a la gestión urbana, Remy (2001) destaca que en contraposición a las certidumbres y dogmas que habían animado al urbanismo racionalista de la posguerra, ahora se impuso el convencimiento de que la gestión urbana debía regirse por criterios más flexibles:

“[…] la coherencia del proceso no se deriva de la imposición de una doctrina urbanística bajo la coacción de la autoridad. […] La autoridad política no es la única base de una racionalidad espacial, detrás de la cual no se encontraría más que el caos. […] La intervención política y urbanística tiene mucho más peso si se inserta en un proceso que toma fuerza independientemente de ella” (Remy, 2001: 5)

Una de las principales consecuencias de la utilización de esta modalidad de gestión que privilegia la subsidiaridad estatal y la asociación público-privada fue que se produjo una significativa reducción de la participación directa del Estado en la vida económica, así como el consecuente fortalecimiento del papel del mercado en su regulación. Lo cual, en última instancia significó un fuerte avance hacia la afirmación de una lógica más estrictamente capitalista en la dinámica de acumulación y crecimiento y, en particular, como se mostrará más adelante, en el crecimiento urbano y metropolitano.

Modernización capitalista, nuevo escenario global

En cualquier caso, para analizar los cambios en la dinámica de acumulación y crecimiento es necesario tener presente que una diferencia fundamental entre la fase anterior y la actual radica en el hecho de que con la aplicación de las políticas de liberalización económica en una sociedad informacionalizada, el ámbito territorial de acumulación desbordó las fronteras nacionales, dando paso a la formación de un espacio mundial de acumulación, cuya existencia constituye el aspecto básico de la globalización.

La mundialización del espacio de acumulación impuso de por si cambios significativos en el contenido y la dirección de las estrategias de crecimiento que debieron adoptar tanto los organismos públicos como las empresas. Fue así que numerosos gobiernos nacionales, regionales o locales, al priorizar el crecimiento económico como su objetivo central, consideraron necesario para ello aumentar la atractividad de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales vis-à-vis los flujos de capital que, con la globalización financiera, habían adquirido una incontrolable movilidad; lo cual, bajo una lógica genuinamente capitalista, significa ante todo ofrecer allí condiciones lo más favorables posibles para la valorización del capital.

Como evidencia de la vigencia de estos criterios, se puede señalar que desde entonces los distintos ámbitos territoriales pasaron a ser evaluados en forma permanente en función de tales condiciones, considerando a estos efectos indicadores tales como competitividad, riesgo-país, libertad económica, condiciones para los negocios, etc., etc. Y frente al resultado de estas evaluaciones, la evidencia disponible indica que los flujos de inversión extranjera directa mostraron una marcada preferencia por los ámbitos mejor calificados en tales evaluaciones. Lo cual, finalmente, indica que los lugares con mayores posibilidades de mejorar sus niveles de acumulación y crecimiento son aquellos que han logrado mejorar su atractividad según los criterios antes mencionados.

Por otra parte, la mundialización del espacio de acumulación llevó a un número creciente de cadenas productivas y financieras organizadas en red a valorizar sus capitales en ese ámbito. Ello significó que durante los últimos años se haya producido la generalización de una arquitectura productiva y financiera estructurada en base al despliegue global de un número creciente de empresas multinacionales (EMN) organizadas en red (financieras, productivas, de consumo, etc.). Así, mientras en 1993 se había identificado la existencia de 37.000 EMN, las cuales contaban con 175.000 filiales, 15 años después, en el año 2009, el número de EMN había ascendido a 82.000 y el de sus filiales a 810.000 (UNCTAD, 2010). Si se considera que un porcentaje importante de esas filiales se localizan en diversos lugares del espacio mundial de acumulación, se puede tener una idea sobre la magnitud de este fenómeno.

En lo esencial, fue en virtud de esta propensión a la deslocalización de ciertos componentes de sus procesos productivos hacia otros lugares del espacio mundial de acumulación, que las EMN involucradas buscaron mejorar su posicionamiento competitivo en el escenario global. Y, dado que la mayor parte de esos componentes requerían para su funcionamiento de un conjunto de insumos que, por lo general, solamente se podían encontrar en ámbitos urbanos (tales como servicios a la producción, fuerza de trabajo especializada, etc.), fue principalmente en grandes áreas urbanas donde terminaron localizándose.

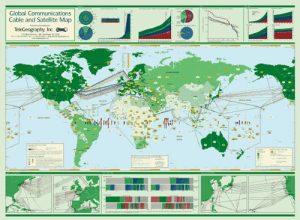

La generalización de esta nueva arquitectura productiva y de las tendencias locacionales que acompañaron su despliegue produjo un explosivo aumento de diversos tipos de flujos, los cuales tendieron a confluir hacia grandes áreas urbanas de distintas partes del mundo; en consecuencia, estas áreas se han constituido en focos estratégicos de la nueva organización territorial capitalista y han pasado a formar parte de una red mundial, compuesta por aquellas áreas en las que se localiza, articula y materializa a escala planetaria la nueva arquitectura financiera, productiva y de consumo, que conforma la base de la dinámica económica globalizada. En esta red, cada una de esas aglomeraciones funciona como centro de coordinación, control y servicios del capital mundial (Sassen, 1997) y, para poder desempeñar ese papel, las distintas áreas urbanas compiten por atraer capitales móviles, actividades, viajeros globales, turistas, eventos, etc., bajo el supuesto de que ello es condición necesaria para promover su crecimiento económico.

Por lo cual se puede concluir que cada una de las aglomeraciones involucradas contribuye, a su escala, a dinamizar el proceso global de acumulación del capital, que encuentra en la multitud de actividades que conforma su base económica, una alternativa rentable, especialmente en momentos de declinación de los retornos que es posible obtener en el sector productivo. Así, las grandes áreas urbanas (la sociedad urbana analizada por Lefebvre) pasan a ocupar una posición clave en el proceso de reproducción del capital.

Actores sociales, auto-organización y mercantilización urbana

¿Cuáles fueron los cambios más importantes que afectaron al escenario en el que se desencadenó la metamorfosis urbana en esta fase de modernización capitalista? Para esbozar una respuesta a este respecto es necesario tener presente que la transformación que afectó a la mayor parte de las grandes áreas urbanas del mundo, entre ellas a las latinoamericanas, se procesó en un momento en que se estaba desarrollando una nueva etapa del proceso de urbanización de la población y de la economía. Esto ocurrió asociado a una acentuación de la des-ruralización de la población, sobre todo debido a la introducción de nuevas formas de organización productiva capitalista en el medio rural. Además, al mismo tiempo también se produjo en este período una pérdida de peso de la industria, tanto en lo que respecta a su contribución al PIB como al empleo, así como un sostenido crecimiento de la participación, tanto en el PIB como en el empleo, de un heterogéneo sector servicios.

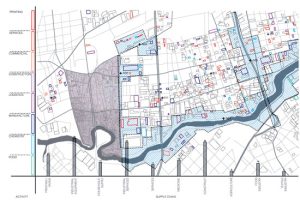

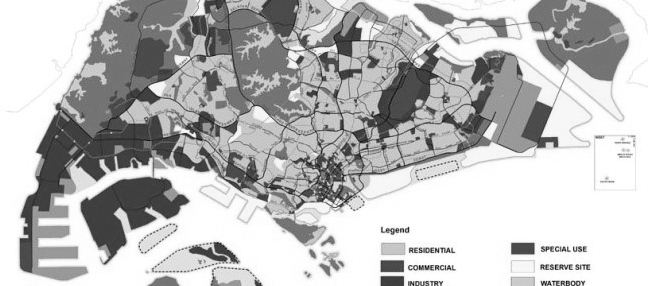

Por otra parte, también debe considerarse que los cambios a los que se ha hecho referencia favorecieron la emergencia y consolidación de dos fenómenos que resultan de fundamental importancia para explicar algunos aspectos medulares de la actual metamorfosis urbana: por una parte, la progresiva expansión territorial del campo urbano de externalidades, lo cual se produjo junto al acelerado aumento de la conectividad y de la movilidad y, por otra parte, el aumento de la libertad de que disponen tanto las empresas como las familias para escoger su localización en el ámbito territorial urbano, que se derivó de la flexibilización del marco regulatorio que se produjo con la adopción de una gestión empresarialista.

En particular, la generalizada expansión territorial del campo de externalidades en las grandes aglomeraciones del mundo aparece como un factor crucial para poder explicar algunas de los rasgos de la nueva forma urbana emergente, en la medida que este cambio favoreció una mayor dispersión territorial, tanto de las actividades productivas como de las familias, que en la ciudad industrial, donde las posibilidades en materia de movilidad no favorecían una localización fuera de los límites urbanos.

En cuanto, al segundo aspecto, se comprueba que el avance de los procesos de desregulación inherentes a las nuevas modalidades de gobernanza basadas en el principio de subsidiaridad estatal, otorgó mucha mayor libertad tanto a las empresas como a las familias para decidir su localización urbana. Y esto significó, que tanto unas como otras, favorecidas por las nuevas condiciones de conectividad y movilidad y, por tanto, por la ya señalada expansión territorial del campo territorial de externalidades, adquiriesen un peso mucho mayor que el que habían tenido hasta entonces en los procesos de auto-organización urbana. En esta situación, se ha podido comprobar que la modificación del comportamiento locacional de los principales actores sociales que deciden y actúan en el ámbito urbano, ha tenido una incidencia relevante en su metamorfosis.

Además, el propio marco regulatorio liberalizado, mucho más propenso a favorecer una dinámica capitalista, contribuyó a que se produjese un aumento del poder relativo justamente de algunos de los actores que tienen mayor incidencia en las decisiones relativas a acumulación y crecimiento, esto es, en especial, de los propietarios y/o administradores del capital. Dado que estos actores tienen una prerrogativa única, que es la de invertir o no invertir, lo cual depende esencialmente de las condiciones ofrecidas por cada lugar para la valorización privada del capital, este aumento de su poder relativo estimuló mucho más que en el pasado la utilización de medidas orientadas a atraer inversión externa.

En este plano adquirió especial importancia la mayor libertad que benefició a los promotores e inversores inmobiliarios, por cuanto ello ocurrió en un momento en el que con las reformas del ajuste estructural, la lógica cada día más estrictamente capitalista permitió que el espacio urbano se ubicase como un medio especialmente ventajoso para la valorización del capital inmobiliario. Además, esto ocurrió al mismo tiempo que se estaba produciendo un incremento del volumen de capitales que, con el soporte de las instituciones y mecanismos establecidos con el avance de la globalización financiera, se orientaban hacia “lo inmobiliario” en busca de mayores ganancias que en el sector productivo. En este sentido la ciudad, o más precisamente, lo urbano, se transformó en un medio fundamental para la reproducción de los capitales móviles en ascenso; como ya había señalado Lefebvre:

“La ciudad (lo que de ella queda o en lo que se convierte) es más que nunca un instrumento útil para la formación de capital, es decir, para la formación, la realización y la repartición de la plusvalía” (Lefebvre, 1972: 42)

En esta situación, las decisiones y acciones de los promotores e inversores inmobiliarios pasaron a tener una influencia mucho mayor que en la fase anterior en la orientación de la evolución y transformación urbana; así, al tener mayor libertad para escoger el destino de sus inversiones, contribuyeron a afirmar una creciente mercantilización del desarrollo urbano, lo que ha redundado en que en las aglomeraciones urbanas actuales la plusvalía urbana ha terminado por transformarse en un criterio urbanístico básico. Lo que tuvo un poderoso impacto en el tipo de aglomeración urbana emergente.

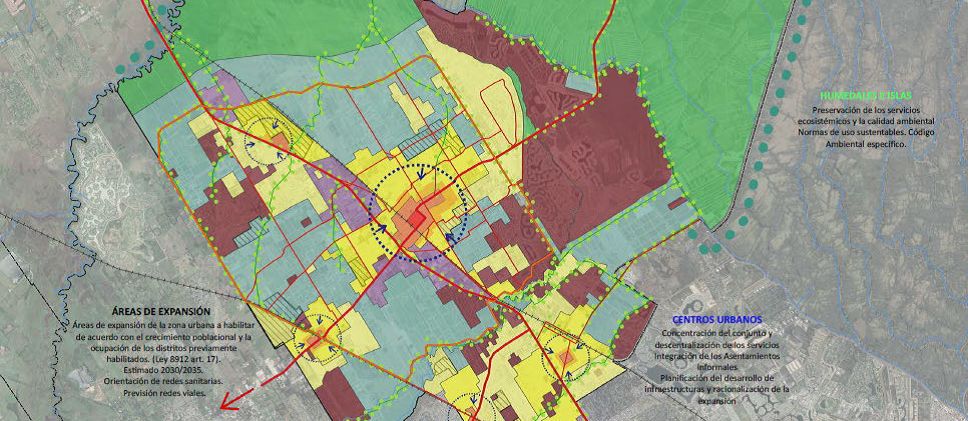

Metamorfosis urbana, regiones urbanas

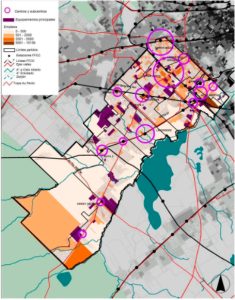

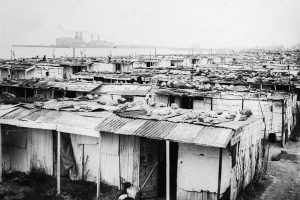

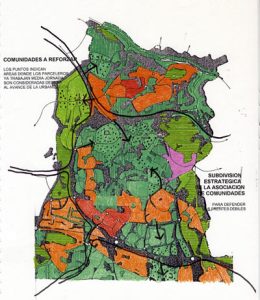

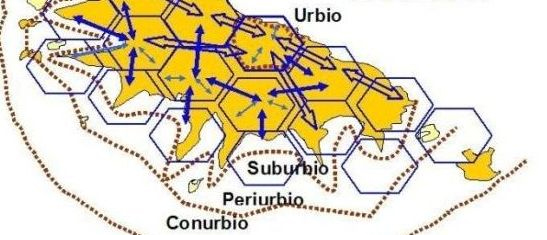

¿Cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en las áreas urbanas que se adscribieron a la nueva dinámica globalizada? Para enfocar la respuesta a esta pregunta importa destacar ante todo que los procesos respectivos fueron modulados por una multitud de decisiones y acciones de las empresas y de las familias, en gran parte individuales y aisladas, donde la auto-organización urbana cobró una creciente importancia. Fue así que se puso en marcha esta metamorfosis urbana que, habiendo tenido su génesis en la metropolización expandida de la época del auge de la industrialización sustitutiva, evolucionó luego hacia su desborde generalizado, para culminar posteriormente en una forma urbana mucho más compleja, fragmentada, desigual y policéntrica, en la que se confunden los límites entre lo urbano y lo rural.

Todo esto corresponde a la revolución urbana anticipada por Lefebvre hace más de cuarenta años atrás, quien entonces propuso una explicación sobre las razones por las cuales se produciría el reemplazo de la sociedad industrial por la sociedad urbana:

“La concentración de la población se realiza al mismo tiempo que la de los medios de producción. El tejido urbano prolifera, se extiende, consumiendo los residuos de vida agraria. Por tejido urbano no se entiende, de manera estrecha, la parte construida de las ciudades, sino el conjunto de manifestaciones del predominio de la ciudad sobre el campo” (Lefebvre, 1972: 9-10).

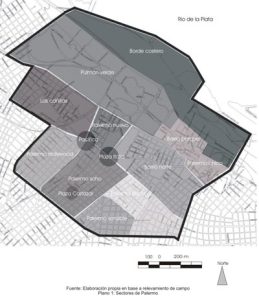

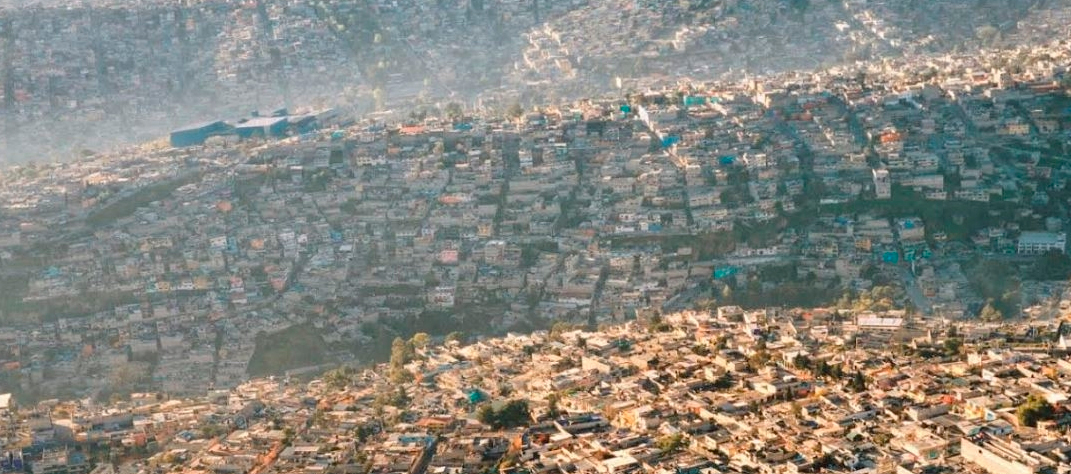

En esta dirección, con el avance de la nueva fase de modernización capitalista, esa revolución prevista por Lefebvre cobró impulso en forma generalizada en el mundo entero; de ella emerge una forma urbana, sustantivamente distinta de la que caracterizaba a la ciudad industrial, a la que se han asignado distintas denominaciones (ciudad difusa, ciudad de baja densidad, ciudad de ciudades, ciudad desbordada, ciudad región, post-ciudad, postmetrópolis, etc.), que dan cuenta de los principales rasgos que la van a caracterizar. En lo fundamental, es posible afirmar que lo que se desencadenó es la transición desde lo que era considerado como “ciudad” hacia una configuración urbana ilimitada, que puede considerarse como una región urbana o, como ha sido identificada en una de las más completas investigaciones sobre este tema para América Latina, como un “conglomerado urbano-regional” (Moura, 2010).

Aun cuando en algunos estudios se ha considerado que esta evolución sólo se manifestaría plenamente en las grandes aglomeraciones urbanas norteamericanas, ya en un artículo publicado en 1996, Dematteis luego de analizar los principales aspectos que caracterizaban la nueva dinámica urbana en Europa, concluía que:

“con la periurbanización y la ‘ciudad difusa’ los modelos de suburbanización de tipo latino-mediterráneo y de tipo anglosajón, que durante mucho tiempo han seguido caminos diferentes, tienden ahora a converger en un modelo único común a toda Europa de ‘ciudad sin centro’ de estructura reticular” (Dematteis, 1998: 1)

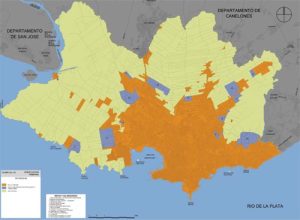

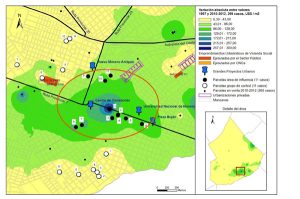

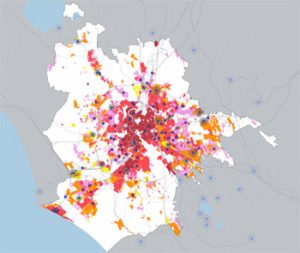

Al mismo tiempo, estas tendencias han sido ampliamente documentadas y analizadas para el caso de la mayor parte de las principales urbes latino-americanas Latina, ilustrando sobre como su metamorfosis ha estado avanzando en una dirección similar a la observada en otras partes del planeta. También se ha podido verificar que una evolución de esta naturaleza también se verifica en buena parte de las áreas urbanas de dimensión intermedia de esta región (como, entre muchas otras, Belo Horizonte, Cali, Ciudad de Panamá, Córdoba, Curitiba, Medellín, Monterrey, Montevideo, Mendoza, Porto Alegre, etc., etc.). A esta nueva conformación urbano-regional, en la que la densidad urbana tiende a ser decreciente, y el consumo de tierra per cápita creciente, la frontera urbana se desdibuja en forma continua y descontrolada. En la aglomeración emergente ya no es claro lo que es urbano y lo que no lo es, aun cuando en su ámbito funcional los modos de vida urbanos tienden a imponerse en forma generalizada.

Conclusiones

Si se acepta que la actual metamorfosis urbana ha avanzado asociada al conjunto de cambios que caracteriza a esta fase de modernización capitalista, la conclusión inevitable es que lo urbano emergente no puede ser sustantivamente modificado si no se interviene sobre los factores que han tenido mayor incidencia en las mutaciones que han impulsado la urbanización generalizada y la formación de regiones urbanas en todo el planeta.

En estas circunstancias, durante los últimos años ha crecido la preocupación por la persistencia de la urbanización generalizada e ilimitada, en especial por cuanto ya no hay dudas sobre la enorme magnitud de los costos sociales y ambientales que ello está provocando. Frente a ello, reconociendo la fuerza de la dinámica auto-organizativa que está llevando a la continua expansión de estas configuraciones, se ha llegado a la conclusión de que esta tendencia difícilmente podrá ser controlada o modificada radicalmente con los instrumentos de que disponen los gobiernos nacionales, regionales o locales bajo las modalidades dominantes de gestión pública.

En otras palabras, en tanto se persistan los condicionamientos y coordenadas básicas que se impusieron con los procesos de ajuste estructural, resulta inevitable inferir que también habrán de persistir las tendencias que impulsan a la actual metamorfosis urbana. En otras palabras, mientras se mantengan las tendencias constitutivas de esta fase de modernización capitalista, es lógico prever que habrán de continuar vigentes los cambios que cristalizan en la formación y consolidación de macro regiones urbanas, cubriendo áreas cada día más extensas del planeta. Para decirlo con las palabras de Naredo:

“la pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las actuales tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la vida en general es algo ingenuo y desinformado que raya en la estupidez” (Naredo, 2006, 106).

A la luz de lo expuesto hasta aquí, una última conclusión resulta inevitable: bajo las condiciones y factores dominantes, ya no es posible el retorno a la muchas veces idealizada ciudad del pasado, de manera que los intentos por recuperar sus dinámicas, su organización o sus modalidades de vida ciudadana no son más que la expresión de una nostalgia sin mayor destino.

CdM

El autor es Arquitecto por la Universidad de la República, Uruguay. Especialista en Planificación Económica, (ILPES, ONU), Santiago de Chile. Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido Director de la Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales/EURE.

De 100 Cafés, ver también el prólogo de Mario L. Tercco en el número 121 de café de las ciudades.

Sobre globalización, urbanización y medio ambiente, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 10 | Tendencias

Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global | Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos, culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quien es la ciudad? | Saskia Sassen

Número 51 | Ambiente y Economía de las ciudades

Sobre el origen el uso y el contenido del término sostenible | Demandas de operatividad sobre un concepto ambiguo | José Manuel Naredo