N. de la R.: El texto de esta nota reproduce el prólogo del autor a La fábrica del movimiento, de Andrés Borthagaray y Jean Pierre Orfeuil, recientemente publicado por Editorial café de las ciudades.

“Las ciudades existen porque los hombres han encontrado más eficaz la gestión de sus relaciones personales, sociales, económicas y políticas concentrándolas en el espacio” (Camgni, 1996). Su crecimiento sigue, a pesar de la Web y a pesar de las dificultades (aproximadamente mil millones de ciudadanos viven en asentamientos precarios). La abundancia relacional ofrecida por la ciudad descansa en la cantidad de habitantes, pero también en la aptitud de cada uno de ellos para moverse. Esta capacidad se fabrica.

Eso que es movimiento se fabrica…

Esta capacidad se multiplica en los períodos en que las grandes revoluciones tecnológicas (ferrocarril, automóvil) se reciben con entusiasmo: el movimiento explota, a tal punto que algunos analistas han visto en la movilidad un impulso irreprimible. En ese momento se desconocían los imaginarios colectivos a favor del movimiento, las políticas que facilitan esa explosión desarrollan sistemas que permiten el crecimiento de los intercambios a un costo menor. La fábrica del movimiento es, entonces, una producción social que descansa sobre un conjunto de referencias simples de eficacia interna del sistema de movilidad (referencial del interés general, que confronta los costos y las ventajas de los proyectos, desarrollada por los ingenieros y economistas, desde los saint-simonianos hasta el cuerpo de Puentes).

Estos períodos dejan trazas indelebles sobre el territorio y en las representaciones, pero la historia de la movilidad no es un largo río de apacibles aguas. Las reglas que limitan el movimiento siempre han existido (vagabundaje, inmigración interna y externa…). Las historias de la bicicleta, del automóvil e inclusive de los transportes públicos son ricas en controversias, avances y retrocesos, a menudo vinculados con representaciones de aquello que hace territorio o de aquello que hace a una sociedad más democrática: la fábrica del movimiento es una producción social vinculada con las voluntades o rechazos de los poderes públicos, de los ciudadanos, de sus organizaciones, de escribir una página en la historia, de inventar un nuevo orden social en nombre de valores o de representaciones a las que están adheridos o que quieren hacer evolucionar e, inclusive, transgredir.

El movimiento se fabrica de manera diferente según los lugares y las épocas. Múltiples señales indican que la atmósfera actual ya no es la de la entusiasta bienvenida a todas las movilidades ni a una fábrica de movimiento cuyo único referencial sería la eficacia de los sistemas. Así, el medio de desplazamiento a menudo más eficaz, el automóvil, es objeto de una desvalorización simbólica y a la vez, de medidas de regulación. Inversamente, los tranvías y los sistemas de bicicletas de libre servicio se benefician con una buena imagen y con apoyos que no necesariamente tienen relación con su peso en los intercambios.

El reemplazo de lógicas del tipo predict and provide (prever el crecimiento de la movilidad para satisfacerla) por lógicas del tipo predict and prevent (anticipar el crecimiento y organizarse para evitarlo) atestigua una suerte de referenciales internos de los transportes en beneficio de un encastramiento (término por el cual Karl Polanyi 1995 caracteriza “la gran transformación”, esa de un mercado que se libera de la sociedad) de la fábrica del movimiento en principios y valores de una naturaleza más global (la finitud del mundo y de sus recursos, por ejemplo).

La evolución de esos referenciales resulta de la acción de grupos que llevan adelante sus luchas, hacen escuchar sus intereses, proponen su visión de mundo y hacen evolucionar los registros de justificación. Frente a la multiplicación de las partes involucradas, los portadores de proyectos pueden adoptar dos tipos de actitudes. Pueden jugar el juego de un “proceso en el que el público constituido de individuos que hacen uso de la razón se apropia de la esfera pública controlada por la autoridad y la transforma en una esfera donde se ejerce la crítica” (Habermas, 1978), en una perspectiva de participación. Es el tiempo de la racionalidad negociada. Ellos, los portadores de proyectos, pueden así, en sociedades de individuos donde reina la profusión de la comunicación, abrirse paso a la instauración de un diálogo directo con los individuos considerados en su individualidad. Por existir “en el seno de inmensas acumulaciones en materia del empleo de los lenguajes” (Lyotard, 1979), el portador del proyecto debe captar la atención (Jones. and Baumgartner, 2005). La ambición expresada, los sentimientos que suscita, la seducción del relato que la acompaña, inclusive las oposiciones que hace nacer, hasta llegar a un esperado combate, desplazan las condiciones de la racionalidad negociada hacia la emoción.

…según lógicas que todavía hay que descifrar

Este encasillamiento en lógicas globales, que se observa en el terreno, no permite la continuidad de análisis fundados exclusivamente en racionalidades socio-técnicas, todavía dominantes en la comunidad de análisis de la movilidad, sus seminarios y sus publicaciones (que siguen siendo útiles y guardan su pertinencia, gracias a una formalización que permite la posibilidad de refutar y el juicio). No permite explicar la vida real. Así, desde el punto de vista de la racionalidad socio-técnica, un peaje urbano tiene tantas virtudes o límites en París o en Londres. Comprender por qué se ha puesto en marcha en Londres y no en París (y por qué ha sido rechazado en Manchester…) supone no solamente captar las lógicas de los actores hic et nunc, sino también referirse a culturas (la oposición rápida entre el Estado predador en Gran Bretaña y el Estado protector en Francia) o a una historia más fáctica, como los hábitos instaurados por las cámaras de seguridad luego del terrorismo de la acción armada del IRA en Londres. Es decir que los valores, las representaciones del contrato social implícito, el sentido que los individuos o los grupos de actores atribuyen a tal o cual tipo de acción cuentan, y mucho, en la puesta en obra efectiva de soluciones en el mundo real.

A priori, los trabajos de los politólogos, que buscan reconstituir el rompecabezas de una historia, escapan a sus límites. Son sin embargo pocos los que se interesan específicamente en las políticas de movilidad. Quedan a veces muy focalizados sobre los juegos de actores y no se ocupan, por lo menos en ciertos casos, más que de un modo parcial de las políticas públicas y de la relación entre estas sustancias y los principios fundadores de las sociedades.

Un objetivo para la Fábrica del Movimiento: comprender las lógicas y los procesos

De estas observaciones se desprende un objetivo: contribuir a una comprensión de la fábrica del movimiento que no separe los objetivos, la conducta de los proyectos, el juego de los actores, en el contexto de sus principios fundadores y el “espíritu de la época”. Este objetivo se inscribe en la corriente neoinstitucionalista de análisis de las políticas urbanas que, si bien reconocen la globalización, muestran que estas políticas siguen encasilladas en instituciones y en relaciones de actores que no se contentan con ajustarse a las exigencias del capitalismo globalizado (por ejemplo, el coloquio “La ciudad liberal”: una tesis creíble, organizada en Saint-Etienne y Lyon, en septiembre de 2012). Se corresponde también con una de las misiones del Institut pour la ville en mouvement (IVM) desde su creación: renovar la mirada sobre las movilidades mientras se exploran los ángulos muertos, las cuestiones huérfanas.

El IVM ha decidido entonces lanzarse a la decodificación de las políticas de movilidad, involucrando sus contactos en Europa y a sus equipos en América Latina y en China, a la vez que amplía el campo para integrar a jóvenes investigadores que han trabajado sobre controversias en materia de movilidad.

La tarea era ambiciosa, pero hemos podido convencer y asociar a un conjunto de instituciones y personas, a quienes agradecemos por su participación en la aventura.

Este proceso, ya lo hemos dicho, tiene vocación de continuidad. Este libro es un paso más en esa dirección.

Los principales dispositivos puestos en marcha

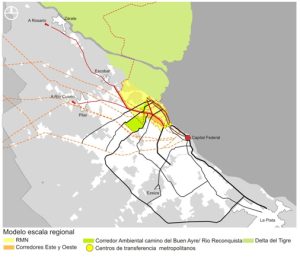

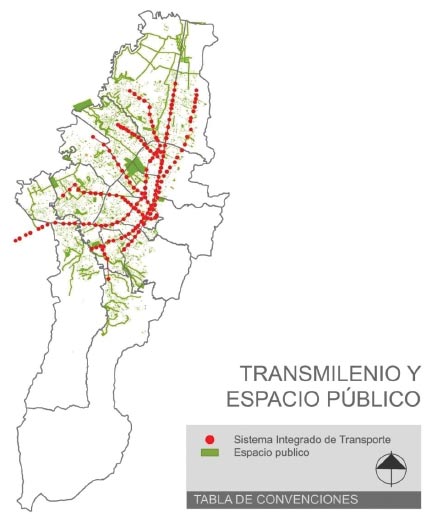

Se ha iniciado un programa de investigación en once metrópolis: Bogotá, Buenos Aires, Lima, México, Paris, Pekín, Río de Janeiro, Santiago de Chile, San Paulo, Shanghái, Taipei. A partir de la convocatoria a la comunidad internacional de jóvenes investigadores, se ha extendido el trabajo a otras ciudades y a otras comunidades. Paralelamente, hemos desarrollado un trabajo de prospectiva original, proponiendo a jóvenes estudiantes la elaboración de sus utopías urbanas, el estilo de vida y el sistema de transporte al que aspiran.

El programa de análisis de las acciones públicas

En cada ciudad, la perspectiva es bottom-up e integrada: la materia de base es el análisis de políticas tanto desde el punto de vista de la sustancia como de los actores, y está iluminada por los contextos socioeconómicos y por un abordaje cuantitativo de la “atmósfera”. La coherencia del conjunto está asegurada por una guía flexible. Esta, partiendo de la base de que las soluciones de movilidad resultan de procesos de puesta en sentido (referenciales globales y sectoriales) y de puesta en marcha, invita a seguir la traza de la historia de las soluciones “ganadoras”, desde que ingresan en una agenda hasta la elección de una de ellas en función de la representación y juego de los actores. Convoca, por otro lado, a abordar problemas que no terminan de entrar en la agenda, aun pese a ser graves o urgentes. Finalmente, deja un importante espacio para la sorpresa: los equipos han planteado, a través de la página web del IVM, informes de lo que sorprendía en las acciones conducidas en ciudades que no eran las propias.

Al término de este programa en su etapa actual, estamos sin duda alguna sorprendidos por la persistencia de la fuerte presencia del Estado en las políticas metropolitanas. Sin embargo, esta presencia no implica la uniformidad de los registros de justificación ni tampoco es siempre una garantía de éxito.

Las contribuciones de los jóvenes investigadores

Hemos querido completar este programa de estudios desarrollados desde universidades relacionadas con el IVM con otras miradas sobre las controversias ligadas a las cuestiones de movilidad; miradas de jóvenes que han defendido una tesis sobre la cuestión, miradas de jóvenes sobre otras ciudades (Ahmedabad, Atenas, Bruselas, Cali, Dakar, Yakarta, Lyon, Manchester, París, Santiago de Chile), otras controversias, otras soluciones diferentes de aquellas ya analizadas por los equipos del IVM. Los jóvenes investigadores que hemos seleccionado, luego de una convocatoria de presentación de propuestas, han jugado perfectamente el juego. Por un lado, disecando las controversias, por otro estudiando los conflictos entre instituciones: aquí la intervención espontánea de la población, más allá la emergencia de una propuesta fuerte; por ejemplo, mudar una capital porque la circulación parece inmanejable. La mayoría de estos casos se inscribe con bastante naturalidad en por lo menos uno de los registros de motivación ya identificados, lo cual, de este modo, refuerza su pertinencia.

Una trayectoria de prospectiva original: las utopías de los estudiantes.

Expresar sueños, y también pesadillas, permite capturar una atmósfera de aquello que plantea un problema. Estos trabajos han sido propuestos por los equipos de una red extendida (las diez ciudades mencionadas, más Barcelona, Cantón, Daegu y Eindhoven) y por un equipo voluntariamente multidisciplinario (arquitectura, sociología, historia, ordenamiento territorial) que ha invitado a sus alumnos a desarrollar un trabajo de elaboración de utopías sobre la ciudad deseada o la ciudad temida, con una referencia particular a la movilidad, para captar los sistemas de referencia de la generación que dará consejo a los “príncipes” del mañana. Las conclusiones de las enseñanzas de estos trabajos han sido analizadas en profundidad. Aquí destaco el carácter particularmente estimulante de estas expresiones y su notorio desfasaje con los casos estudiados. El entusiasmo suscitado da testimonio de una demanda de lugares de expresión sobre cuestiones relativas al futuro. Por todas partes, estos estudiantes en urbanismo no se han expresado en forma de plano, ni desde el punto de vista del tomador de decisiones, sino a partir de la vida urbana, de los modos de vida, de valores a respetar o a promover y de calidades esperadas de los espacios. A pesar de algunas diferencias (gusto por la tecnología en Corea, inquietudes por el caos y la inseguridad en América Latina) son las convergencias de las aspiraciones, en países con niveles de vida diferentes, las que llaman la atención: un gusto mesurado por las megalópolis, elogio de la vida de barrio, omnipresencia del medioambiente, imágenes muy positivas de la bicicleta (inclusive allí donde no se utiliza) y del metro (inclusive en las ciudades con BRT muy bien conceptuados).

Las primeras enseñanzas de La Fábrica del Movimiento

Un análisis sistemático y transversal de estos trabajos ha hecho aparecer cuatro registros de motivación y de sentidos subyacentes a la acción pública: la urgencia, el brillo internacional (con frecuencia asociadas a una investigación de calidad de vida para los habitantes), las necesidades de puesta a nivel en la organización de los sistemas y su modernización, las dependencias frente a los actores históricos, a su peso institucional, a las trayectorias que nos incitan a tomar. Esta tipología, provisoria, puede ser enmendada, enriquecida.

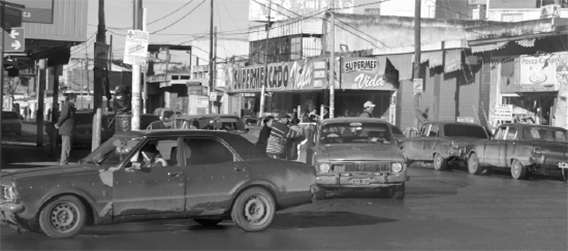

La identificación de “cuestiones huérfanas”, importantes para los analistas pero ignoradas por las políticas, es más arbitraria dado que depende del juicio de los expertos. Tres temáticas sin una relación aparente han salido a la luz: la calidad de los espacios ordinarios (que no impide una investigación de calidad en ciertos espacios emblemáticos o identitarios, como lo han mostrado, entre otros, los estudios de caso para México, Lima y Shanghái), la movilidad de las categorías más modestas, las nuevas cuestiones planteadas por la utilización de los vehículos de dos ruedas. Estas cuestiones, en realidad, están relacionadas, dado que con frecuencia es entre los más pobres donde la marcha sigue siendo un importante medio de desplazamiento, quienes son los más dependientes de la (no) calidad de los espacios públicos, pero son justamente ellos quienes con menor frecuencia se benefician de los escasos espacios públicos de calidad. Son con frecuencia ellos (hay excepciones) quienes acceden a la movilidad individual a través del uso de los vehículos de dos ruedas. El confort y la seguridad aparecen así como cuestiones sociales.

Los éxitos y los fracasos de las políticas de desplazamientos llevadas a cabo aquí y allá invitan a matizar la visión utilizada con frecuencia como soporte de metrópolis mundiales despegadas de su espacio nacional y jugando por sí mismas su propio juego dentro del universo de las ciudades globales. ¿Por qué el hacer visible urbi et orbi, a través de grandes proyectos emblemáticos, “su” metrópoli de rango mundial o continental sigue siendo un juego para los Estados y las élites que se disputan el poder? ¿Por qué, a la inversa, ciertos Estados han jugado un rol más débil inclusive antes que ciertas estructuras metropolitanas legítimas hayan visto la luz del día, dejando la idea metropolitana desierta? ¿Por qué la obsesión metropolitana, cuando ignora la cotidianidad de la mayoría de sus habitantes, organizada sobre territorios que tienden a sacrificar lo local sobre el altar de lo metropolitano, expone a sus promotores al riesgo de fracasos dolorosísimos?

En un período de hipermodernidad que acorta los horizontes, la “máquina semiótica que apunta a producir imagen y en consecuencia, tal vez, la urbanidad del mañana” de la que habla Michel Lussault, debe estar en consonancia no solamente con la expresión hic et nunc de las necesidades de los habitantes sino también con su capacidad para fabricar un “paisaje proteiforme de numerosos imaginarios, inducido por la proliferación de narraciones localizadas que describen un mundo posible de la práctica”.

Con esta lógica se presenta en forma de libro una selección de dieciséis casos latinoamericanos.

JPO

El autor es Ingeniero (École des Mines, 1971) y estadístico (doctor, Paris VI, 1976). Luego de veinte años en el Inrets (Instituto público francés que se ocupa del transporte de la movilidad), donde dirigió la sección economía del espacio y la movilidad, se integró como profesor e investigador en el Instituto de urbanismo de París. Es presidente de la cátedra del Instituto para la Ciudad en Movimiento, ha investigado sobre energía y medio ambiente y conducido un conjunto de informes de prospectiva. Ha desarrollado una línea de investigación sobre la relación entre transporte e inclusión social, de la que se han publicado conclusiones en diversas publicaciones científicas.

La fábrica del movimiento. 16 casos de políticas públicas para la movilidad urbana. Borthagaray, Andrés y Orfeuil, Jean Pierre (editores), Buenos Aires, Café de las Ciudades, 2013. 320 p. 20×14 cm. ISBN 978-987-3627-02-6. Un estudio del Institut pour la ville en mouvement, editado con el apoyo de la Fundación Furban y de la Fundación PSA Peugeot Citroën.

La Fábrica del Movimiento fue concebida por Mireille Apel-Muller, delegada general del Institut pour la ville en mouvement (IVM), Andrés Borthagaray, Jean-Pierre Orfeuil y Pan Haxiao, presidentes de las cátedras IVM América Latina, Francia y China, respectivamente, y animado por Gaëlle Rony, jefe de proyecto en el IVM. El libro forma parte, entre otros hitos, de un proyecto de investigación interactiva internacional que reunió a las cátedras europea, china y latinoamericana del Instituto. Aquí se presenta, actualizada, una muestra de dieciséis casos desarrollados en la investigación de base. El objetivo del IVM es contribuir al desarrollo de innovaciones en materia de movilidad urbana en todas sus formas, especialmente en relación a los sectores más vulnerables.

Sobre el tema, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 63 | Planes de las ciudades (I)

El derecho a la movilidad y la adaptación del espacio público | De los modelos tradicionales de demanda a la planificación integrada del transporte | Manuel Herce Vallejo

Número 88 | Movilidad de las ciudades

Ganar la calle, aquí y allá | Una visión integral del transporte urbano y la ciudad que genera: los libros de Manuel Herce y Andrés Borthagaray |Marcelo Corti

Número 113 | Movilidad de las ciudades

Ordenar las prioridades | Medidas básicas y reflexión a largo plazo para la red de transporte de Buenos Aires | Andrés Borthagaray

Número 122 | Movilidad de las Ciudades

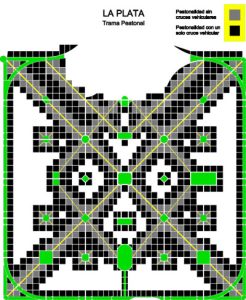

Civilizar, recuperar y conectar | Hacia un sistema integrado de movilidad en la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires | Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno (Estudio Estrategias) |

Número 126 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad del hábitat y la movilidad | Mario L. Tercco.

Número 131 | Movilidad de las ciudades

Fachadas y calles, dos caras de una misma moneda I Prólogo a El espacio de la movilidad urbana, de Manuel Herce Vallejo y Francesc Magrinyà. I Por Andrés Borthagaray

Número 132 I Movilidad y Proyectos de las ciudades

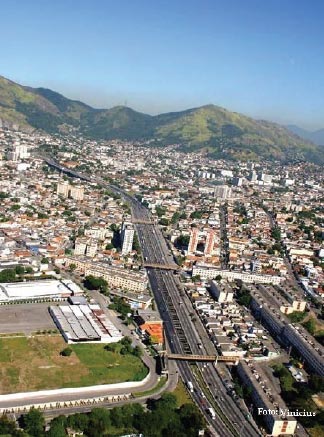

Informe sobre el derribo del viaducto perimetral del puerto de Rio de Janeiro I La relación entre infraestructuras, espacio público y gestión urbana. I Por Manuel Herce Vallejo

Referencias bibliográficas

CAMAGNI, R. Principeset modèles del’économie urbaine, Economica, 1996.

HABERMAS, J. L’Espace public, Payot, 1978.

JONES, B and BAUMGARTNER, F. The Politics of Attention. How government prioritizes problems.The University of Chicago Press, 2005

LYOTARD, J. F. La Condition postmoderne, Éditions de Minuit, 1979

POLANYI, K. La Grande Transformation: Aux origines politiques et économiques de notre temps. París: Gallimard, 1995