N. del A.: El texto de esta nota fue escrito para la presentación en Buenos Aires del libro “Topografías conflictivas. Memorias, espacios y ciudades en disputa”, editado por Anne Huffschmid y Valeria Durán.

El libro Topografías conflictivas: memorias, espacios y ciudades en disputa, editado por Anne Huffschmitd y Valeria Durán, expresa una modalidad de trabajo intelectual que prioriza y fomenta el diálogo, el intercambio y el debate entre personas de latitudes diversas, que se inscriben en campos académicos y/o profesionales distintos, y que desde sus lugares específicos reflexionan sobre los procesos de las memorias y los olvidos de la historia reciente de/en tres ciudades: Buenos Aires, Berlín y México.

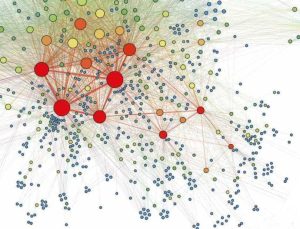

El libro puede leerse como un conjunto de posiciones, indagaciones y experiencias acerca de la intersección entre memorias y espacios, verdadero punto nodal –foco de diálogo y, por ende, también de disenso– entre las distintas contribuciones. En efecto, los distintos artículos que componen el libro tienen la virtud y el desafío de pensar sobre las memorias y los olvidos en relación con el espacio urbano. Y es precisamente porque este problema o pregunta es compartido por los distintos autores que el libro supera las habituales compilaciones y encuentra su unidad, la cual no consiste en una única y definitiva respuesta, sino que abre líneas de investigación y delinea un campo de debates.

A lo largo del libro, la indagación de las relaciones entre espacio y memoria no sólo es realizada en distintas ciudades sino que también supone mirar escalas diversas: desde las ciudades (como el maravilloso ejercicio comparativo de Estela Schindel sobre el río y la memoria en Buenos Aires y Berlín, o el artículo de Mónica Lacarrieu sobre la conmemoración del bicentenario en Buenos Aires), pasando por el análisis de “lugares de memoria” (como los trabajos de Claudia Feld sobre la ESMA en Buenos Aires, Julia Binder sobre el muro de Berlín y Vázquez Mantecón sobre el Memorial del 68 en México) hasta llegar a las huellas que ciertos procesos sociales dejan en el espacio (el análisis de Emilio Crenzel sobre el Hospital Posadas) y los usos que actores sociales específicos hacen del espacio de la ciudad (la presencia de los militares en el espacio público analizada por Máximo Badaró y las territorialidades de los migrantes bolivianos en Buenos Aires abordada por Sergio Caggiano).

Memoria y espacio, decíamos. Se trata, sin dudas, de un punto de partida clásico. Como relata Siri Hustvedt en su libro La mujer temblorosa o la historia de mis nervios: “Los recuerdos explícitos anidan en los lugares. Las teorías clásicas defendían que los recuerdos debían basarse en lugares: topoi. Cicerón atribuía a Simónides de Ceos la invención del arte de la memoria. Cuando un terremoto destruyó la sala donde se celebraba un banquete matando a los allí presentes se llamó a Simónides, que se había ausentado del festejo poco antes del sismo, para que identificara a los cadáveres porque recordaba el lugar donde estaba sentado cada uno. A raíz de este incidente lamentable Simónides descubrió la conexión esencial que existía entre los recuerdos y los lugares” (2010: 111).

Continuando esta tradición, los artículos que componen Topografías conflictivas colocan en el centro de sus reflexiones la relación entre espacio y memoria –o para decirlo en los términos de Halbwachs (2004), piensan al espacio como marco social de la memoria– y, simultáneamente, nos recuerdan –valga la redundancia– que esa relación no es mecánica ni sencilla, tampoco persistente o estable, como se podría inferir de la historia de Simónides relata por Hustvedt. De hecho, uno de los puntos fuertes del libro consiste en el reconocimiento de la compleja relación entre espacio y memoria, así como el desarrollo de diversos intentos por comprender dicha relación a partir del análisis de casos empíricos.

Como lectores asistimos al despliegue de una reflexión sobre el espacio y la memoria que, realizada sobre materialidades, escalas y procesos distintos, tiene tres puntos de encuentro que me gustaría desarrollar brevemente.

En primer lugar, como se señala desde la precisa y potente introducción de Anne Huffschmid, la noción de topografía supone desplazarnos del espacio en sí hacia los modos de apropiación, uso y representación, el espacio como efecto antes que como sustancia, como relación antes que como esencia. Contrariamente al supuesto de que la memoria es un producto del espacio, podríamos decir siguiendo a Simmel que “lo que tiene importancia no es el espacio, sino el eslabonamiento y conexión de las partes del espacio, producidos por factores espirituales” (1986: 644). De esta manera, si bien es indudable que los procesos históricos (y, en el caso específico del libro, las violencias) dejan huellas en el espacio urbano, éstas, como remarca Elizabeth Jelin, en sí mismas no constituyen memoria, a menos que sean evocadas y ubicadas en un marco que les dé sentido. Estas cuestiones están presentes en diversos artículos: en el trabajo de Gonzalo Conte sobre la identificación de señales del terrorismo de Estado en Buenos Aires y en los esfuerzos, debates y dilemas para intervenir en la trama urbana y darle sentido; en el sugerente análisis de Emilio Crenzel sobre las memorias del Hospital Posadas, en el que muestra el proceso histórico por medio del cual un conjunto de relaciones sociales produjeron espacios (materiales y simbólicos) que sustentaron sentidos compartidos y cómo la destrucción de esas relaciones y esos espacios nos ayudarían a comprender las diversas memorias en pugna que hay en la actualidad sobre ese lugar. Por evidente que parezca, entonces, no hay una relación necesaria –mecánica, lineal o esencial– entre espacio y memoria. Precisamente lo que los artículos muestran a partir de casos empíricos diferentes es que una ciudad, un lugar o una huella son objeto de negociación y conflicto acerca de sus sentidos y de sus usos.

En segundo lugar, la relación entre espacio y memoria es compleja puesto que nos encontramos ante temporalidades y materialidades que no articulan de manera plena. De un lado, la memoria como un proceso social, político y simbólico (negociación y conflicto) por las formas de representar y significar el pasado. Del otro lado, la ciudad como una materialidad con una temporalidad propia, que no refleja mecánicamente los distintos procesos sociales e históricos que acontecen en su seno (de hecho, como señalaba Halbwachs, muchas veces la aparente estabilidad del espacio construido colabora con la naturalización de grandes cambios históricos) y sobre el cual los distintos actores sociales quieren marcar los procesos históricos. En esta dirección, a través del análisis de dos intervenciones en distintos tramos de los restos del muro de Berlín, Julia Binder muestra que si bien el espacio urbano puede pensarse como palimpsesto (texto urbano que combina en su superficie escrituras de distintos tiempos, borramientos, huellas, superposiciones), esta noción no nos permite conocer el proceso de selección y de ubicación en un relato que le otorgue sentido a esas huellas, el cual es resultado siempre parcial de las prácticas de distintos actores sobre la forma urbana; por su parte, Claudia Feld tematiza los destiempos entre espacio construido y testimonio en su análisis del dispositivo que combina arquitectura, imágenes y relatos en la ESMA. En definitiva, no existe articulación plena entre espacio y sociedad. La ciudad es construcción, expansión, renovación, conservación y demolición. Y es sobre esa materialidad compleja –espacio compuesto de tiempos distintos– que existen narrativas múltiples y posiciones contrastantes acerca de qué conservar, cómo y para qué hacerlo.

Por último, en tercer lugar, los emprendimientos de memoria en la ciudad se enfrentan a cierta tendencia a la naturalización, la rutinización y/o la estabilización del espacio urbano. En efecto, debemos tener presente que como muestra Anne Huffschimdt en su capítulo sobre los lugares de la memoria en el espacio público de Buenos Aires, Berlín y México, la experiencia cotidiana de la ciudad muchas veces se organiza por medio de un relato que elude el conflicto y que restituye un sentido no problemático a la ciudad. Como escribió Adrián Gorelik: “Quizá por la compleja alianza entre conservación y renovación, entre recuerdo y olvido de sí misma presente en la ciudad, se explique esa extraña capacidad de naturalizar sus propios procesos y la relación de los habitantes con ellos: en esos espacios que fueron recorridos por nuestros antepasados y serán recorridos por las generaciones futuras todo debe parecer tan igual como para permitir aprehender apenas su presente estabilizado. Así, el contacto directo de la experiencia cotidiana en la ciudad tiende lazos firmes de complicidad y mutua inteligibilidad, por medio de los cuales el sentido común restablece algún tipo de unidad armónica y de explicación restitutiva” (2004: 147-148).

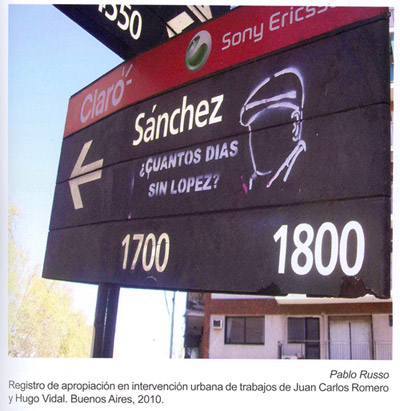

Es precisamente contra esta tendencia que se realizan muchas de las intervenciones analizadas en el libro: los escraches y el renombramiento de calles por parte de HIJOS México estudiado por Olga Burkert y relatada por los miembros de la agrupación en un texto colectivo; la irrupción de López en la vida cotidiana que tematizan Ana Longoni a partir del “activismo artístico” y Hugo Vidal por medio de un ensayo fotográfico sobre esas irrupciones en distintos espacios y contextos de la vida cotidiana (viajes en colectivo, vinos en el supermercado, calendarios, una publicidad callejera, entre otros); los movimientos orientados a desmonumentalizar a Julio A. Roca en distintas ciudades argentinas abordado por Diana Lenton. Se trata de prácticas de espacio orientadas a fracturar el relato, interrumpir la temporalidad cíclica de lo cotidiano, hacer visible lo naturalizado. En definitiva, como lo denomina Longoni retomando a Walter Benjamin, se trata de “debilitar la prepotencia de lo dado” a través del uso y la significación del espacio.

En síntesis: los tres puntos señalados nos permiten sostener que los artículos que componen este libro nos muestran que entre espacio y memoria hay trabajo y conflicto, hay destiempos y articulaciones cambiantes, y hay indiferencias e irrupciones,dependiendo tanto de los actores involucrados como de los tiempos y los momentos. Así, cada uno de los textos nos permite reflexionar sobre las formas concretas que asume en contextos particulares aquello que Anne Huffschmitd describe como la “conflictividad constitutiva” del espacio urbano que, más allá de su apariencia cotidiana, no tiene nada de estable, cristalizado o perenne.

Antes de finalizar me gustaría reflexionar brevemente sobre tres cuestiones presentes en los distintos artículos, más allá de la sección del libro en la que estén ubicados y de la ciudad que aborden. Se trata de ejes transversales, de tópicos comunes o de problemas recurrentes, sobre los que la lectura permite intuir que no hay necesariamente acuerdo entre los autores y que, por ende, indican potenciales líneas para la investigación futura.

Una primera cuestión refiere a la noción de espacio público y a su relación con el espacio urbano, que a veces se toman problemáticamente como sinónimos, sin la reflexión suficiente sobre sus condiciones de posibilidad e historicidad. Hace un tiempo Néstor García Canclini (1996) se preguntaba, no sin cierta ironía, “¿se acuerdan de que hubo épocas en que lo público era un espacio?”. Y a la vez que enumeraba la plaza y el ágora en la Grecia clásica, los salones, clubes y cafés a partir del Iluminismo, advertía sobre la existencia de una esfera pública que no pasa necesariamente por el espacio físico de las ciudades. En esta dirección, me gustaría sugerir que en lugar de tomar al espacio urbano como constante y esencialmente público, hay que retomar las nociones de contingencia, acontecimiento y ocasión (condensadas en la idea de irrupción, título de la sección del libro compuesta por el artículo de Ana Longoni y el ensayo fotográfico de Hugo Vidal sobre López que acertadamente “irrumpe” en la mitad del libro) que nos permiten especificar cuándo la ciudad emerge como espacio –y muchas veces objeto– de diálogo, negociación y conflicto. Como reconocía Michel de Certeau (2000), los lugares se tornan espacios en tanto son practicados y son precisamente esas prácticas sociales las que trabajan sobre los límites y los sentidos de lo público y lo privado.

Un segunda cuestión para reflexionar refiere a las intervenciones destinadas a marcar el espacio, a asociarlo con una determina visión de la historia, a transformarlo en un eslabón –y, muchas veces, en una evidencia– de un pasado traumático. Una vez que reconocemos que no existe una asociación estable entre espacio y memoria, surgen los interrogantes que necesariamente nos tenemos que formular. En términos generales y abstractos, ¿cómo conciliar la temporalidad y conflictividad de las memorias con espacios, usos y significaciones cerradas? ¿Cómo, por otro lado, evitar la indiferencia, la absorción de esos espacios en la dinámica rutinaria y en el relato naturalizador de la ciudad? En términos más concretos, ante una intervención puntual, ¿cuán abierto o cuán cerrado debería ser el acceso a un lugar de memoria?, ¿cuán guionado su recorrido?, ¿cuán regulados o contralados sus usos? Se intuye que sobre estas cuestiones no hay acuerdo entre los autores y que existen diversas maneras de asumir estas paradojas. Mientras en su trabajo sobre el memorial del `68 en la plaza de Tlatelolco, Álvaro Vázquez Mantecón reconoce –casi diríamos, lamenta– que “es difícil controlar el sentido de un espacio”, Anne Huffschmitd coloca de manera explícita que, más allá de los objetivos de sus emprendedores, nos encontramos ante espacios potencialmente polivalentes y polisémicos y que el desafío (y el riesgo) consiste en asumir esta cualidad de cualquier intervención (monumento, museo, memorial) en el espacio urbano.

Esto nos lleva a una última cuestión: en el estado actual del conocimiento sobre estos procesos, me parece que habría que pensar investigaciones que involucren a otros actores sociales, más allá de los “directamente” activos e implicados en disputas específicas. En este sentido, algunos de los trabajos del libro muestran un posible camino, como las indagaciones de Valeria Durán y de María Eugenia Mendizábal sobre los vecinos de ex centros clandestinos en Buenos Aires y el análisis de Eugenia Allier Montaño sobre la recepción del memorial del 68 en la plaza de Tlatelolco. Se trata de alternativas –aún embrionarias– de involucrar a otros actores sociales en la investigación de los procesos de memoria en el espacio urbano. A mí me cautiva la idea de imaginar investigaciones que asuman el desafío de pensar la vida política y social de las relaciones entre espacio y memorias, dinámica tensada por el conflicto, la polivalencia de usos, la polisemia de significaciones e incluso por la indiferencia y por la naturalización, dependiendo de los contextos y los actores sociales involucrados.

Si reconocemos –y abogamos por– el carácter público del espacio urbano y, por lo mismo, inestable, conflictivo y abierto, las marcas y lugares de memoria serán intrínsecamente accesibles y apropiables, y consecuentemente polivalentes. Por las propias cualidades del espacio y la memoria, nos encontramos ante un proceso social y político abierto, siempre en riesgo, sin garantías.

La paradoja, en definitiva, emerge con claridad: necesitamos del espacio para recordar y, a la vez, lo que se recuerde y lo que se olvide, no dependerá exclusivamente de lo que inscribamos en el espacio.

RS

El autor es Doctor en Ciencias Sociales (UNGS-IDES) y Licenciado en Antropología (UNLP). Investigador del CONICET. IDAES/UNSAM y UNLP. Es uno de los autores de Cien Cafés.

Topografías conflictivas. Memorias, espacios y ciudades en disputa, editado por Anne Huffschmid y Valeria Durán. Buenos Aires, Nueva Trilce, 2012. 432 p.; 23 x 16 cm. ISBN: 978-987-28190-0-2

Sobre ciudad y memoria, ver también en café de las ciudades:

Número 76 | Historia y Política de las ciudades

¿Qué hacer con el Bicentenario? | Oportunidades de una celebración: “la memoria colectiva es políticamente poderosa” | Marcelo Corti

Número 68 | Política de las ciudades

Mi vida en dictadura | De la Libertadora al Proceso | Marcelo Corti |

Número 69 | Fútbol y ciudades

La ciudad del Mundial ‘78 | La fiesta de la dictadura y sus huellas en Buenos Aires | Marcelo Corti

Bibliografía:

DE CERTEAU, Michel (2000) La invención de lo cotidiano. México: ITESO.

GARCIA CANCLINI, Néstor (1996). “Público-privado: la ciudad desdibujada”, en Alteridades Nº 11, México, 1996.

GORELIK, Adrián (2004). Miradas sobre Buenos Aires. Buenos Aires, Siglo XXI.

HALBWACHS, Maurice (2004)- La memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza.

HUSTVEDT, Siri (2010). La mujer temblorosa o la historia de mis nervios. Buenos Aires, Anagrama.

SIMMEL, Georg (1986). “El espacio y la sociedad”, en Sociología 2. Estudios sobre las formas de socialización. Madrid, Alianza Editorial.