* Para leer el artículo completo ver:

Zicovich Wilson, Sergio. IMPRESIONES DIGITALES de un viajero ocasional

– 1a ed. – Buenos Aires, Nobuko, 2012. ISBN 978-987-584-370-7

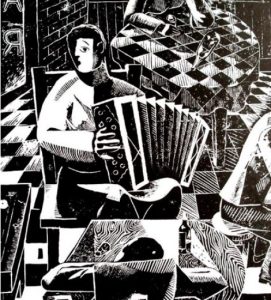

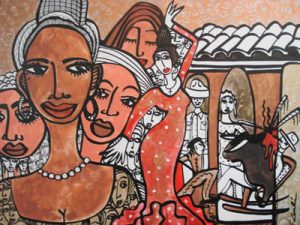

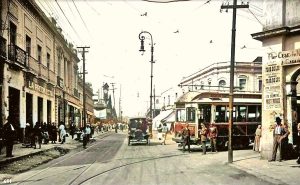

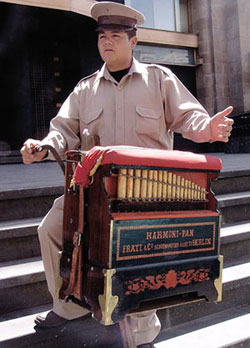

Por ejemplo, la música ciudadana en Méjico DF. Mientras en la pesadilla que me ocasionó la pinche enchilada chilanga el ciego fumaba y fumaba, en el centro del DF el asma del otoño sacude el son de un organito, que no es, por cierto, el último. En Méjico todavía hay organitos, abundan, aunque los organilleros tienen una extraña pinta de canas, disfrazados con gorra y uniforme color caqui parecido al de la Prefectura Naval Argentina. A veces andan solos. En ese caso, con la diestra le dan a la manija y con la zurda garronean, el codo apoyado en la caja, la palma implorante. Pero a menudo trabajan en yunta con una mujer -también disfrazada de Prefectura- que, a unos metros de distancia, se encarga del mangazo. Liberado así, como el manosanta de Olmedo, del prosaico trato con el metal, el tipo puede concentrarse con ojitos soñadores en su abstrusa ars musicalis. Algunos, incluso, forman equipo con dos minas apostadas en sendas veredas (¿existirá en Méjico una secta de organilleros mormones?). Eso sí, no te aflojan nada a cambio del mangazo, no se juegan con tarjeta de la suerte, ni con loro, ni con monito; solo te psicopatean el paradojal rincón conservador del corazón progre (no sé si habrá rincón progre en el corazón conservador): “Una contribución para que el organito no desaparezca”.

SZW

Serxioc Zicovitl, Cuernavaca (ex Cuauhnahuac), diciembre de 2009

Zicovich Wilson es arquitecto, dedicado a proyecto y dirección de obras, escritor y guionista cinematográfico. Es Profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en áreas vinculadas a la Arquitectura y el Planeamiento Urbano. Ha publicado numerosos artículos en medios gráficos y digitales especializados de su profesión.

El texto pertenece a su serie de R(p)’s, cuatro de ellas publicadas originalmente en Arquitectura en Línea, de Guillermo García Fahler, y una en Summa+ nº 62 (“Hogar dulce hogar”).

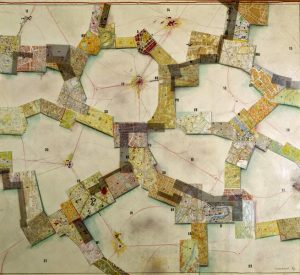

Reflexiones (p) desde Italia

R (p) I # 5

Necrolandia (Fechada: Lucca, mayo de 2003); café de las ciudades nº 90 (abril 2010)

R (p) M # 1

Pinche enchilada chilanga (Fechada: Méjico DF, diciembre de 2009); café de las ciudades nº 88 (febrero 2010)

De Zicovich Wilson, ver también en café de las ciudades su respuesta al cuestionario de Marcelo Castillo en el número 86, Fútbol y Ciudades, A 30 años del ultimo partido de San Lorenzo en el Gasómetro.

Ver el Glosario de argentinismos