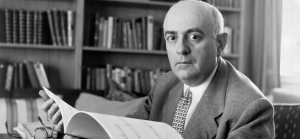

Parece, sin duda, que en nuestro afán cotidiano nos hallamos vinculados unas veces a éste, otras a aquel ser, como si estuviéramos perdidos en éste o aquel distrito del ser. Pero, por muy disgregado que nos parezca lo cotidiano, abarca, siempre, aunque sea como en sombra, el ser en total. Aun cuando no estemos en verdad ocupados con las cosas y con nosotros mismos (y precisamente entonces), nos sobrecoge ese “todo”, por ejemplo, en el verdadero aburrimiento.

(Martin Heidegger, ¿Qué es Metafísica?, 1930, Ediciones Siglo XX, Buenos Aires)

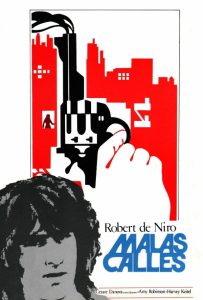

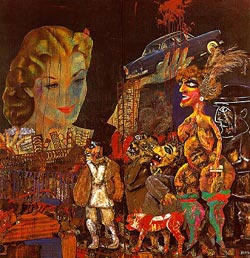

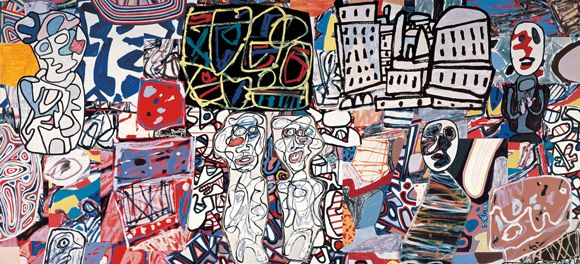

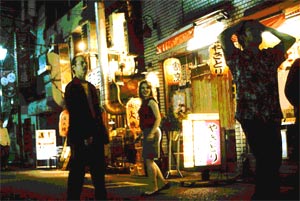

La película se conoció en Argentina como Perdidos en Tokio (involuntario homenaje al título original, Lost in translation…). Los personajes no se involucran demasiado con Tokio: la miran desde arriba, desde los grandes ventanales del Hyatt Park, o se pierden en los detalles que suelen atraer la atención occidental. 20 años después, el Tokio de Sofia Coppola es muy parecido al de Wim Wenders en Tokio Ga (su homenaje al gran cineasta Yasujiro Ozu). Juegos de pachinko, maquetas hiperrealistas de las comidas en los restaurants, rockeros bizarros, carteles gigantes, bares y burdeles insólitos, karaoke. La ciudad más exasperadamente moderna del planeta parece ser también la más conservadora. Como en los edificios japoneses de madera y papel, las piezas que constituyen la ciudad son renovables, y lo que importa es el amasijo de neón, autopistas, enclaves occidentales y pantallas gigantes, todo alrededor del enorme vacío del Palacio Imperial.

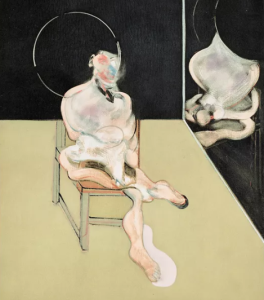

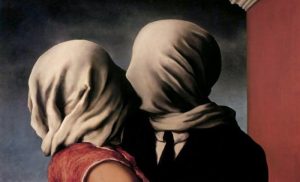

Para los protagonistas de la película (occidentales al fin), Tokio es un misterio, un símbolo de la imposibilidad de comunicarse. Bob Harris y Charlotte sienten el vacío de sus vidas y sus matrimonios felices en el extrañamiento de una ciudad antípoda, con horarios invertidos y lenguajes extraños. Y no solo el japonés: la amiga americana de Charlotte tampoco la entiende cuando intenta contarle sus sentimientos por teléfono. Más que perdidos, el actor millonario y la joven graduada de Yale están aburridos en medio de su felicidad, y es de ese aburrimiento que nace la angustia. En ese extrañamiento absoluto de una ciudad que no entienden, Charlotte y Harris encuentran la modesta pero efectiva redención de una amistad que no hubieran podido tener en ningún otro lugar, ni aunque sus casas en Los Angeles estuvieran una al lado de la otra.

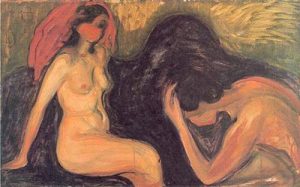

El casto amor de Charlotte y Harris sería una caldera de deseo en manos de otro director: para la piba Coppola, es una concreción de la fantasía femenina sobre la amistad entre el hombre y la mujer. La diferencia de edad entre ambos puede ser leída también como una metáfora del Edipo hacia un padre genial. La directora exorciza varios fantasmas en esta su obra consagratoria: entre ellas, la del temor a la mediocridad que expresa Charlotte en una de sus charlas con Harris. Charlotte es petisa y algo pasada de peso, e incluso con rastros de celulitis, pero más deseable y sensual que la rubia gritona que coquetea con su esposo.

Con ayuda de las grandes actuaciones de Bill Murray y Scarlett Johansson, Sofia Coppola logra unas seductoras imágenes de una ciudad magnífica, y ofrece una historia original y precisa: un hombre y una mujer involucrados en una relación que es asexuada y erótica a la vez.

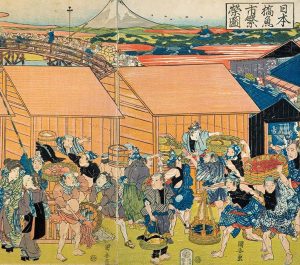

En otra película reciente, la mejor de los últimos meses, un episodio completo transcurre también en la capital japonesa: el Tokio del también californiano Quentin Tarantino en Kill Bill es diferente, aunque también con miradas desde lo alto (La Novia, sobrevolando la ciudad y buscando, ¡desde el avión!, a sus víctimas). Ese Tokio está resumido en el sofisticado restaurant donde ruedan las cabezas y los miembros de los yakuzas, y en el jardín de nieve (homenaje al pintor Hokusai) donde La Novia enfrenta a O-Ren-Ishi. Prescindiendo de los detalles que suelen fascinar a sus colegas occidentales, Tarantino se acerca a la manera en que muestran Tokio los grandes directores japoneses, de Ozu a Kitano, como un escenario cotidiano y no como un misterio.

MC

Una muy buena crítica de la película, por Javier Porta Fouz en la revista de cine El Amante.

Sobre Yasujiro Ozu, ver la página que le rinde homenaje.

Ver el sitio oficial de la película de Sofia Coppola Lost in translation.

Fotos: Yoshio Sato – © 2003 Focus Features

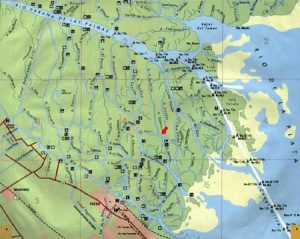

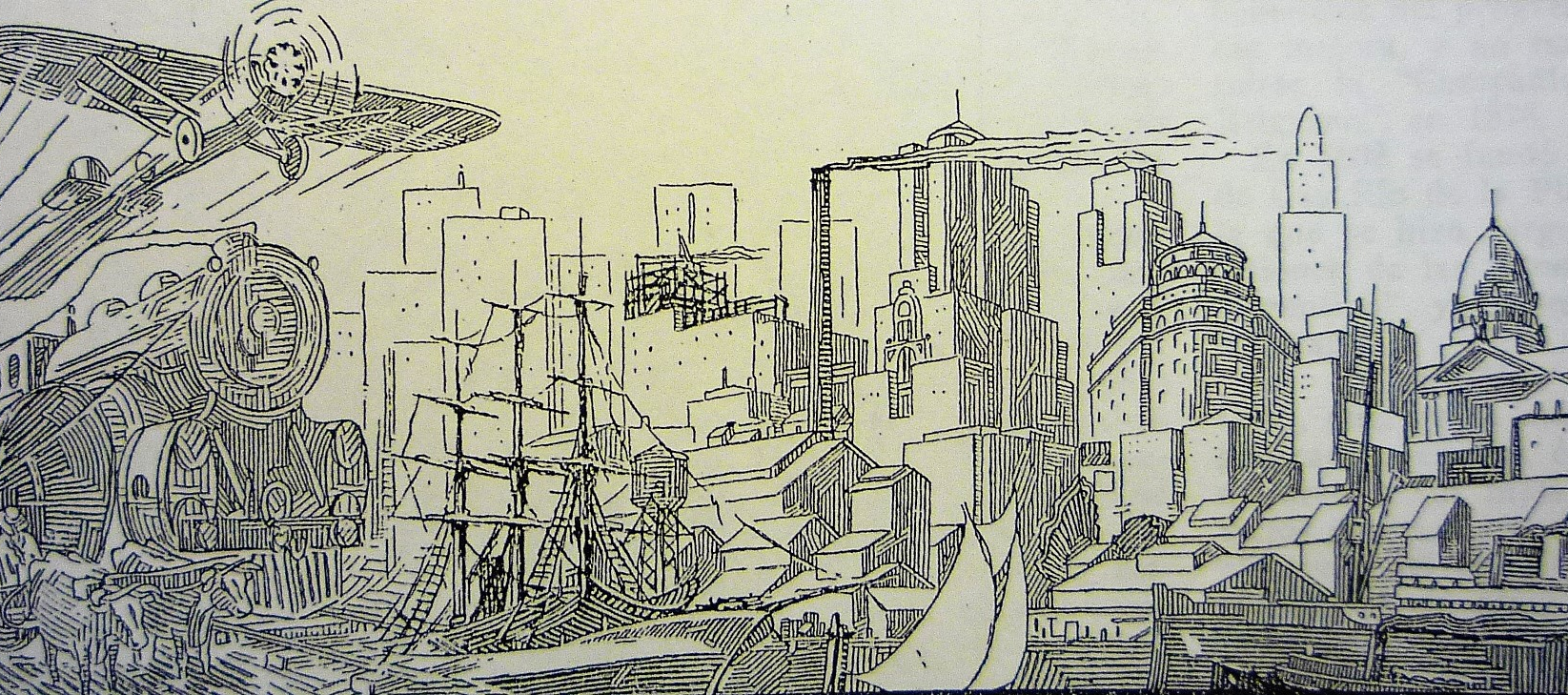

Tokio, según Ricot

Por Carmelo Ricot

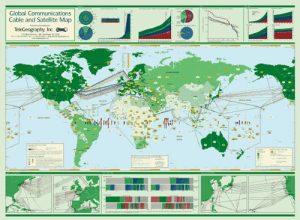

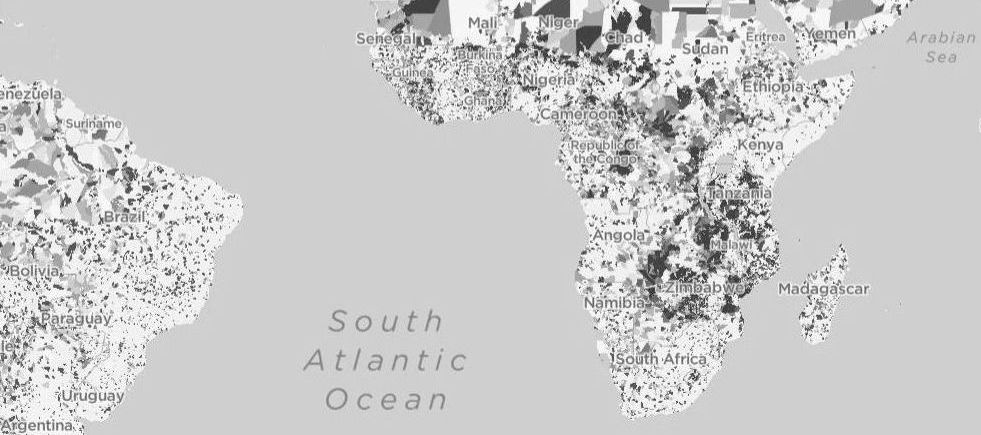

Durante el primer lustro de los `90 visité Tokio por un par de semanas. Recién comenzaba la recesión japonesa y la hiper-valorización inmobiliaria estaba en su apogeo. Fue parte de un viaje que me llevó hasta Kitakyushu en el extremo sur y Chiba en el norte: en esos mil kilómetros, apenas encontré algunos tramos de un par de kilómetros sin urbanizar (y por cierto, ninguno de ellos entre Osaka y Tokio).

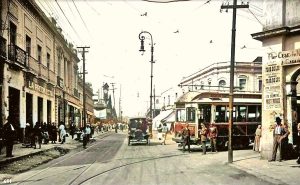

Tokio es extraña hasta para los japoneses. No se trata solo de la habitual desinteligencia entre las metrópolis y sus países, sino de la historia misma de una ciudad elegida por la dinastía Meiji en 1867, cuando no era más que una aldea, para terminar con la hegemonía de Kansai (el sector de la isla donde se ubican las antiguas capitales Osaka, Kioto y Nara) e iniciar la modernidad japonesa.

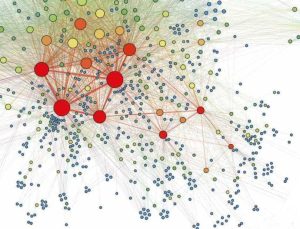

Tokio se extiende sin límites aparentes y con muchos centros, muy densos, que no parecen complementarse, la mayoría ubicados sobre el anillo del subterráneo. Ginza, el barrio comercial, Marunouchi, área administrativa, Shinjuku, con la Municipalidad y los edificios corporativos, Akihabara, con las casas de electrodomésticos, Asakusa, el antiguo conjunto ceremonial, Roppongi, el barrio de la vida nocturna y las embajadas. Los edificios altos albergan, en todos sus pisos, usos que en otras ciudades se limitan al nivel calle y una o dos plantas altas. Así, hay torres cuyos 10 pisos albergan restaurants; los lugares donde se venden cámaras y computadoras tienen diez pisos de estanterías comerciales unidos por escaleras mecánicas; la Municipalidad tiene 40 pisos, y así con todo. El resto es bajo, compacto y continuo. Y todo funciona. No vi los famosos hoteles cápsulas, ni me pareció que la gente trabajara más que en la Argentina. A las 6 y media de la tarde, esos barrios de restaurants se llenan de gente que sale de sus oficinas, cenan y beben cerveza, whisky o sake, y luego vuelven a sus casas.

Las calles están llenas de máquinas expendedoras de bebidas. Las bicicletas te pasan al costado con precisión milimétrica, pero nunca te llevarán por delante. En las estaciones de trenes de la periferia (si es que algo es periferia y algo no lo es en esta ciudad), las encuentras otra vez, centenares de ellas simplemente dejadas en la calle, sin cadenas ni candados, hasta que su dueño regresa del trabajo…

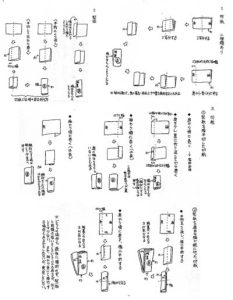

Solo el último día entendí el sistema de numeración de las casas: no es por calle y número, sino por barrio y manzana. Si te citan en Roppongi 3-5-43, por ejemplo, es el barrio de Roppongi, área 3, manzana 5 y casa 43 (la numeración de las casas da la vuelta a la manzana). Si te pierdes (cosa fácil, porque en Tokio eres analfabeto), alguien te ayuda, o tu le preguntas donde ir y podrá estar media hora, si es necesario, para indicarte la dirección correcta.

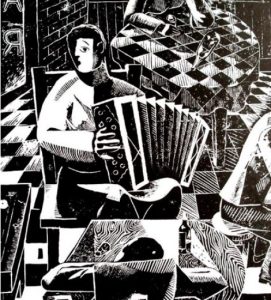

En los trenes y subtes los hombres leen mangas, revistas de historietas plagadas de planos-detalle, algunas muy eróticas o abiertamente pornográficas. Cuando las terminan las dejan en el tren, si estás atento puedes armar una colección completa.

El jet lag, la tierra que está al revés y hace que tu cuelgues de tu cabeza, el idioma y los carteles que no entiendes y esa sensación de que estás tan lejos, te hacen muy inestable en Tokio. No es extraño entonces que te pasen cosas como las que les ocurren a Harris y Charlotte. Procura distenderte, y disfruta la ciudad.

CR

El autor es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante, y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. Ver algunas de sus notas, por ejemplo, en los números 3, 12, 13 y 15 de café de las ciudades.