N. de la R.: El texto y las fotos que ilustran esta nota fueron publicados originalmente en Soleritown, de Emanuele Piccardo y Filippo Romano, editado en 2007 por plug-in (a quienes agradecemos haber autorizado su publicación en café de las ciudades).

Las contradicciones de la metrópolis americana

Reyner Banham escribe refiriéndose a Los Angeles: “…la ciudad no podrá nunca ser comprendida enteramente por quien sea incapaz de moverse con desenvoltura a través de su extenso tejido urbano y de adecuarse al ritmo sin precedentes de su vida. Así como las antiguas generaciones de intelectuales ingleses aprendían el italiano para poder leer a Dante en su idioma original, yo he aprendido a manejar automóviles para leer Los Angeles” (Reyner Banham, Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie). Solo individualizando el instrumento que ha permitido el desarrollo urbano de un lugar, en este caso la ciudad norteamericana construida sobre el uso del automóvil, se puede comprender su estructura.

Para intentar profundizar sobre Paolo Soleri y Arcosanti es necesario partir de la experiencia del viaje. Que no solo viene entendido como percepción espacial de lugares que se suceden (Newark, Phoenix, Cordes Junction, donde surge Arcosanti, Las Vegas), sino también como aproximación mental que se alimenta de las lecturas hechas, de las sugestiones llegadas por distintos medios, de los encuentros con Soleri, todo acompañado por la idea fundamental de que se puede construir una nueva iconografía del sprawl y describir una arquitectura con la fotografía, en modo original y persuasivo, no delegando solamente al dibujo la representación de la idea arquitectónica.

“En Las Vegas todo se desarrolla como si la ausencia de un sentido de pertenencia al ambiente comportase necesariamente una sensibilidad hipertrófica por los detalles. No hay posibilidad de ninguna fuga visual entre los horizontes perceptivos (siendo indefinidos izquierda-derecha, adelante-atrás, vecino-lejano), sino solamente la pregnancia de formas engrosadas, exageradas, exhibidas. Detrás de las señales luminosas no se abre espacio alguno, no toma forma mundo alguno” (Bruce Bégout, Zeropoli. Las Vegas, città del nulla).

Las dinámicas y la forma de Las Vegas permanecen inmutables respecto a como las habían descripto Robert Venturi, Denise Scott-Brown y Steve Izenour en Learning from Las Vegas (1972).

Un libro-manifiesto que narra la ciudad atravesada por el automóvil, evidenciando no una arquitectura culta y refinada (operación difícil en un lugar donde la arquitectura no existe), sino más bien la importancia de los signos y de los objetos colocados a lo largo de los boulevards y el strip.

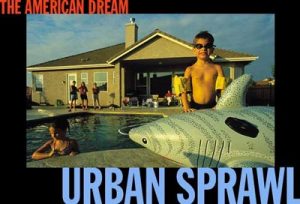

Construida en el desierto del Mojave en Nevada, Las Vegas representa el lugar de los excesos del american dream, testimonio del fracaso del consumismo exasperado, del cual es aún más protagonista que Los Angeles.

Sin-city, ciudad del pecado, desarrollada sobre un claro diseño político como ciudad dedicada a la diversión para distraer la atención de los experimentos nucleares (realizados en los años ’50 pero solo divulgados en la década siguiente), Las Vegas resplandece en la noche en la forma de los anuncios de los Casinos, de los Hoteles de extra lujo, de las Chapels of the Bells y de los moteles. De día muestra su estructura hecha de escenografías, tan ficticias como un set cinematográfico, donde el cartel a lo largo del strip no reclama al pasante más que para derrotarlo en el casino. Con un hábil camouflage, el strip comercial está hecho de atractores visuales cuyo objetivo es concentrar muchos lugares en un solo lugar: París, Venecia, Nueva York y El Cairo, fragmentos de un tejido urbano homogéneo, un parque de diversiones hecho a semejanza de una ciudad. Martin Scorsese narra bien esta violenta realidad metropolitana en Casino (1996). Robert De Niro, protagonista del film, nos acompaña en los meandros escondidos de la ciudad, en la vida del casino y de la criminalidad mafiosa, en los mismos años en los cuales los Venturi escribían el libro de culto de generaciones de arquitectos por venir. Una ciudad donde se alternan el lujo de la diversión y la pobreza de los homeless que ocupan los intersticios al borde del strip.

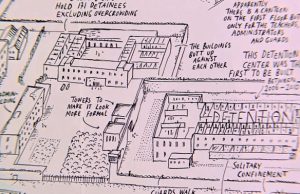

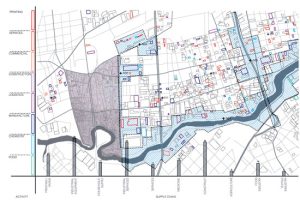

“Las Vegas encarna entonces la utopía -escribe Bruce Bégout- en su doble forma esencial: la satisfacción del deseo individual a través de la racionalización de las relaciones sociales. Representa al mismo tiempo esa ciudad en la cual todos los deseos pueden ser satisfechos y aquella en la cual una severa reglamentación de los espacios garantiza a esta satisfacción la absoluta certeza de que nunca será perturbada ni interrumpida”(Bruce Bégout, Zeropoli). El sprawl no es entonces solo una condición del desarrollo urbanístico de la metrópolis sino también una modalidad de vida. En su interior no hay jerarquías funcionales, en cuanto la homologación es el sistema que lo regula y alimenta. Este concepto es demostrado observando algunos barrios de Phoenix en los alrededores de Cosanti, la primera aldea realizada por Soleri. Allí, donde en los años cincuenta estaba el desierto, crecen fuera de la vista las villas, en estilo mexicano, cercadas de muros que impiden la vista interna, regladas por una densa malla de calles ortogonales. En este sentido se puede afirmar que el sprawl es un modelo de asentamiento muy rígido, en el cual la residencia y las funciones industriales y comerciales son contenidas al interior de recintos físicamente bien definidos. El elemento de ruptura es el downtown, concebido como una estructura vertical que se contrapone a la horizontalidad del resto del tejido urbano, que en el caso de Phoenix presenta un número reducido de rascacielos respecto a las dimensiones de las downtowns de Chicago, Boston o New York.

En Estados Unidos “el sprawl es algo predestinado a acontecer: hay ahora cien millones de personas más que cuando el país superó los 200 millones, en 1967; esa gente debe instalarse en algún lado y a la gran mayoría no le gusta la ciudad. Fin de la historia” (Brad Knickerbocher, Daniel B. Wood, How America grows: A tale of two cities). Según una investigación de 2004 de la National Association of Realtors solo el 13% de los estadounidenses quiere vivir en una ciudad, el 51% prefiere un suburbio y el 35% un ambiente rural: hay una compulsión por aquellos territorios que en un tiempo fueron campaña, pero que hoy pertenecen a la dimensión metropolitana o suburbana de la ciudad,

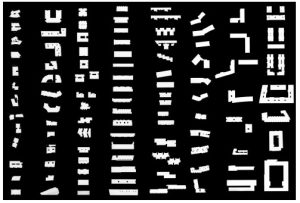

Comprender las contradicciones de Estados Unidos no es una operación simple, sobre todo cuando el territorio está salpicado de casas prefabricadas móviles, en las cuales es inútil buscar una referencia a Richard Buckminster Fuller… Casas exactamente iguales entre sí, hechas en balloon-frame y revestidas en placas de yeso, una al lado de la otra, como piezas de catálogo, ocupan el espacio sin ningún carácter distintivo. No por casualidad la migración hacia el Oeste, y en particular Arizona, que dispone todavía de mucho espacio abierto, está en expansión, sobre todo desde California, a causa del menor costo de los terrenos para localizar las casas rodantes. Activo desde fines de los años 40 del siglo XX, este fenómeno funda su fuerza en la posibilidad de cambiar de lugar tantas veces como se quiera a lo largo de la vida, optando por un nomadismo análogo al de los primeros pioneros.

Las casas, en aluminio o madera, son transportadas en camión hasta su destinación final, donde son dispuestas en forma esparcida, sin ninguna lógica urbanística, ocupando porciones mínimas de un territorio muy amplio. De este modo se forman las nuevas ciudades provisorias y temporarias sobre los bordes de las grandes superautopistas donde, para comprar alimentos, se requiere tomar el auto y alcanzar el Lifestyle Center más cercano.

“Los propietarios de estos espacios seudo públicos no responden a nadie y pueden imponer su propio código de comportamientos personales a clientes y visitantes… Los Lifestyle Center son la última encarnación de los centros comerciales, inteligentemente disfrazados de espacio urbano público o gran calle comercial… La realidad es que estos centros son creados solamente para atraer a las grandes cadenas nacionales del comercio o de la gastronomía” (George Crandall, Lifestyle centers camper region’s growth management strategy).

De otra naturaleza, pero especulares al paisaje del sprawl, son las comunidades cerradas donde el inversor privado realiza especulaciones edilicias por lote. Un diseño unitario, compuesto por bloques de residencia multifamiliar, define barrios-ghettos para burgueses ricos, en los cuales el acceso es controlado por vigilantes que garantizan la seguridad y por rígidas normas de autoreglamentación de la vida cotidiana. Es el cine el mejor medio para describir este paisaje: Peter Weir, en The Truman show (1998), narra la vida artificial que se desarrolla al interior de una comunidad urbana cerrada, poblada de ciudadanos sonrientes que habitan un ambiente de paz y serenidad.

El miedo a la sociedad y sus diversidades genera formas exasperadas de control sobre los comportamientos de los ciudadanos, video-vigilados dentro y fuera de la comunidad cerrada. Este sentido de clausura hacia la sociedad tiene orígenes lejanos y puede ser reconocido en algunas de las arquitecturas de Frank Lloyd Wright realizadas en las primeras décadas del siglo XX, en el barrio residencial de Oak Park, en Chicago. Allí la arquitectura define una modalidad de protección visual y física del mundo exterior a través de parapetos y muros, demostrando hasta donde esta tendencia está inserta en la América democrática desde hace un siglo.

El sprawl fracasa por incapacidad de ser ciudad, debido a la ausencia de espacios públicos, núcleo fundamental de la vida: su aparente libertad para acoger cualquier modalidad de asentamiento es en realidad el resultado de la relación entre política y gestión del territorio.

Arcología: modelo alternativo de ciudad

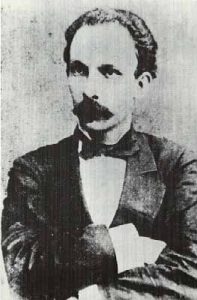

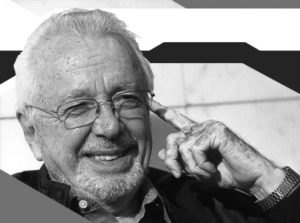

Hablar de Arcología, es decir la unión entre arquitectura y ecología, requiere una precisión más profunda de su significado, que solo puede ser dada por su creador, Paolo Soleri.

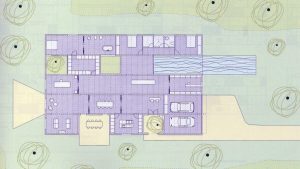

“Arcología. Ciudad a imagen del hombre y por lo tanto tridimensional -afirma Soleri-, compleja, miniaturizada. La arcología es arquitectura en cuanto materialización del ambiente humano, y ecología como equilibrio físico, biológico y psicológico de condiciones que tienen en cuenta el lugar específico y su inclusión en una totalidad. Así de compleja en perspectiva, sana en su estructura, sutil y flexible en sus infraestructuras, y con tanta capacidad de miniaturización como para alterar en sustancia la ecología local en la dirección humana, la arcología es un mecanismo necesario para el proceso de interiorización del mundo y del concepto de masa energía (la materia que deviene espíritu)” (Antonietta Iolanda Lima, Soleri. Architettura come ecologia umana).

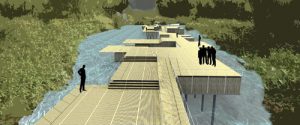

La miniaturización, es decir la reducción física de las partes que componen la ciudad, lleva a elaborar una ciudad alternativa a la que propone el mercado, en la cual se opone al sprawl la concentración en una estratificación funcional. Como ocurre en el proyecto, en parte realizado entre 1971 y 1990 y todavía en curso, de Arcosanti.

La arcología es un sistema independiente y autónomo, en el sentido de que en su interior están contenidas las funciones necesarias para la vida de la ciudad: residencia, centros de recreación, actividades agrícolas y educativas. La agricultura es uno de los medios de sustento de una comunidad de condición histórica preindustrial, adherente al concepto de vida frugal, es decir, a la satisfacción de las necesidades necesarias y esenciales, nunca superfluas, como confirman las palabras de Soleri: “…desde sus primerísimos orígenes, el hombre ha construido o reorganizado las ecologías… ha transformado continentes trabajando sobre la escala cósmica a través de la agricultura” (Paolo Soleri, Io e l’arcologia).

Junto a la agricultura, el artesanado representa la real economía de Cosanti y Arcosanti desde sus fundaciones. A través de la producción de campanas en cerámica y bronce, diseñadas por el arquitecto turinés utilizando las técnicas que le transmitiera Vincenzo Solimene en Vietri, se obtiene el sostén financiero necesario para el funcionamiento y la realización de Arcosanti.

El esfuerzo sostenido en reformular la economía de la ciudad se inserta en un contexto global donde otras economías, que nacen directamente de los productores (sean estos agricultores o pequeños emprendedores), se proponen como alternativa al mercado gestionado por las multinacionales. En este sentido, la ciudad proyectada por Soleri no parece lejana a la experiencia de los foros sociales no globales, en los cuales se definen propuestas de economías alternativas al consumo, que propugnan un modelo de sociedad diferente del actual. Soleri realiza en el desierto un fragmento de ciudad hecho a semejanza de una aldea, en el que la dimensión presente condiciona la totalidad de la vida.

Arcosanti está pensada para 5.000 habitantes sobre un territorio de 25 acres, dejando libres otros 4.060 acres: un lugar de dimensiones demasiado exiguas respecto a la realidad americana y a la percepción urbana de sus ciudadanos.

La construcción de Arcosanti ha contado con el aporte fundamental de los hippies (contestadores del modelo americano en función de un mundo hecho de libertad, paz, amor, anulando las diferencias culturales, étnicas o religiosas) y en general de todo tipo de personas que buscan un modelo alternativo de sociedad.

Soleri individualiza en el laboratorio urbano el medio para alcanzar la arcología, experimentando la construcción de la ciudad sobre el campo con ciudadanos, arquitectos y estudiantes en búsqueda de una mayor participación de la sociedad.

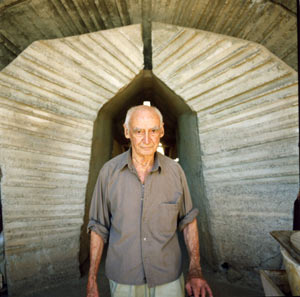

Las relaciones entre los hombres están en la base de la comunidad democrática de Soleri, una suerte de Soleritown, en la cual el arquitecto es el gurú, el profeta, el comitente y el artífice al mismo tiempo; un profeta seguido por solerianos, pocos, fidelísimos, que tratan de divulgar su pensamiento.

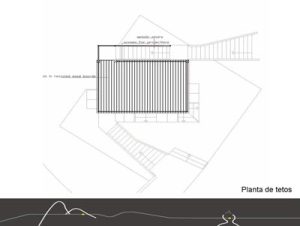

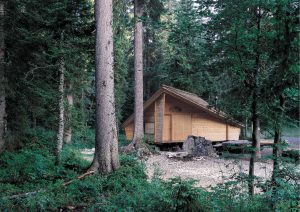

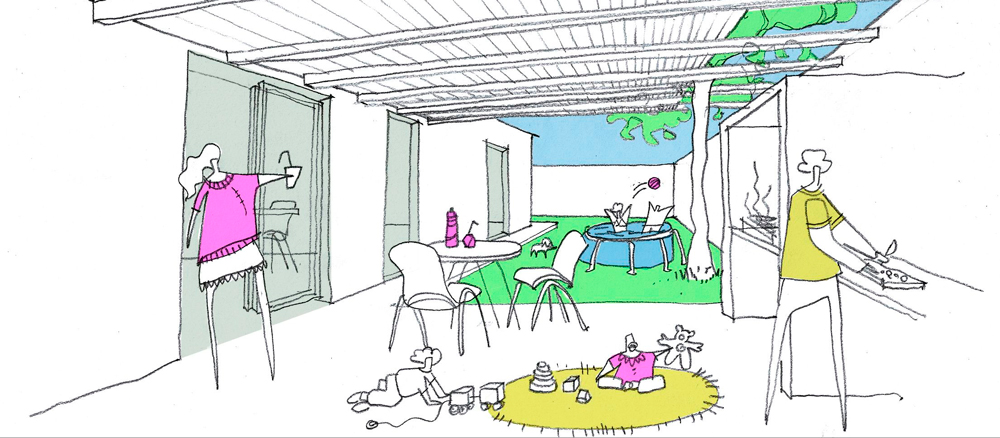

Espacios abiertos y accesibles a todos, habitantes y huéspedes, definen una ciudad que vive y se nutre del SOL como elemento primario de su existencia, en la cual todo se desarrolla en una dimensión espacial y en un tiempo diversos de los frenéticos de la ciudad del consumo. La relación espacio – tiempo es determinante para el desarrollo de las actividades cotidianas: en Arcosanti las jornadas son mucho más largas, se inicia muy temprano el cultivo de la tierra y al oscurecer, la ciudad se cierra en si misma. Los edificios están estructurados a través de la inserción de funciones que se modifican durante la jornada al variar del sol. En Arcosanti Soleri experimenta tipologías diferentes, como por ejemplo las casas con patio “colgadas” al dorso del ábside de la Foundry, donde el patio deviene el corazón de la distribución funcional, o el bloque de alojamientos-cubo del East Crescent, que rota entorno al anfiteatro abierto, donde el patio regula la entrada a cada alojamiento singular definiendo un diálogo con las casas precedentes realizadas en los años setenta.

“En Arcosanti la vida procede a través de recorridos ambientales de complejidad creciente; tales recorridos son insertos en espacios estrechamente estructurados a la escala individual. A medida que las relaciones se hacen más complejas, el sistema de recorridos y el espacio se contraen hasta llegar a la célula” (Paolo Soleri, Io e l’arcologia).

En la ciudad de Soleri no se usa el auto y los recorridos son una promenade arquitectónica lecorbusierana, que permite a sus habitantes apreciar la belleza del desierto y su dureza, además de vivir dentro y fuera de la arquitectura una experiencia espacial y temporal en cada fase de la jornada. La ciudad es una memoria arqueológica/arcológica de si misma, como si perteneciera a la tierra incluso antes de su fundación.

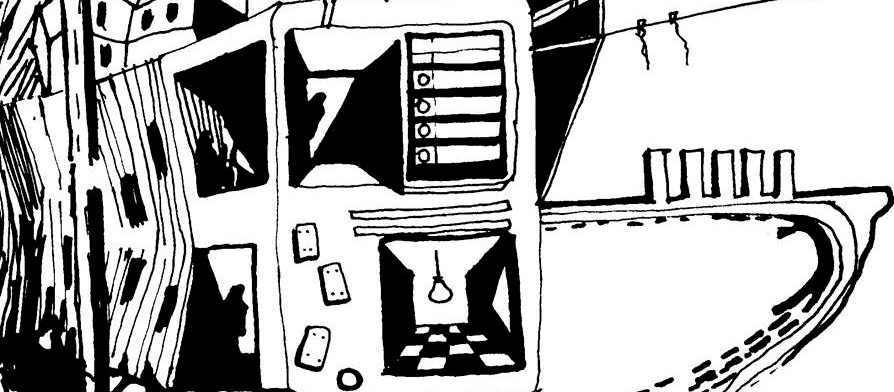

La intransigencia de Soleri ha condicionado el desarrollo del proyecto, evitando cualquier tipo de compromiso con el mercado y sus leyes, en cuanto vivir en Arcosanti es una elección comprometida con el cambio de la sociedad a través de una nueva consciencia ambiental. Al mismo tiempo, la arquitectura construida en Arcosanti revela en su existencia la aporía del proyecto soleriano: parapetos y techos son el resultado del no conocimiento de la idea originaria. La anarquía difusa de los arcosantianos, en el modelo de vida y en la construcción de la ciudad, subraya la dependencia de su fundador: ¿que suerte correrá Arcosanti? ¿Los Solerianos conseguirán llevar a término el proyecto?

Paradójicamente, habitar en Arcosanti determina una modalidad de comportamiento especular al habitante del sprawl; en ambos casos, las acciones individuales son condicionadas por la tipología de inserción sobre el territorio. Solamente la reducción de ocupación del suelo propuesta por Soleri, respecto al porcentaje ocupado por la ciudad del consumo (solo el 2% del territorio es utilizado, contra el 60% destinado a los servicios para el automóvil, es decir calles, estacionamientos, etc.), y el mayor ahorro de energía mediante sistemas solares pasivos (invernaderos, sistemas de ventilación natural, vegetación, agua) señalan las diferencias culturales entre los dos modelos: sprawl y arcología. El modo de vida del ciudadano que habita una casa unifamiliar en el suburbio de Phoenix tiene la misma fuerza ideológica que el del arcosantiano que vive aislado en medio del desierto, cultivando la tierra.

Arcosanti es percibida como una comunidad espiritual y utópica, por fuera de cualquier materialismo al cual, sin embargo, nadie, y mucho menos en los Estados Unidos, está dispuesto a renunciar para reconstruir el futuro de la humanidad. Ninguna metrópolis norteamericana, en efecto, ha hecho propio el laboratorio urbano soleriano como modelo para la fundación de una nueva ciudad o de un nuevo barrio, demostrando desconfianza hacia una ciudad alternativa a aquella que produce el mercado. No es demostrable si en otro contexto geopolítico, como el europeo, Soleri hubiera tenido el camino más expedito para promover y ver aplicadas sus propias teorías: ciertamente Norteamérica, lugar donde nace el consumo, no es un país propicio para modificar, con la fuerza de las ideas, unos comportamientos sociales nacidos hace dos siglos.

Esto debería definir una nueva aproximación a la gestión del territorio, incluso en sentido ecológico. ¿Puede la propuesta de Soleri devenir modelo de ciudad? ¿Puede modificar en el tiempo la consciencia de las consecuencias sociales de la arquitectura, que debería desvincularse de la lógica del beneficio y abandonar la mistificación de la ciudad genérica “a la Koolhaas”, esa que secunda y aprovecha al mercado?

Una forma de eclecticismo autónomo

En 1946 Paolo Soleri escribe a Frank Lloyd Wright para pedirle participar de la actividad de la escuela de Taliesin West, fundada en Scottsdale, suburbio de Phoenix. Taliesin West es una escuela de arquitectura y de vida en el cual el dogma wrightiano es seguido literalmente por sus adeptos. Allí, cada joven arquitecto, de Neutra a Schindler, de Soleri a Moser, debe obedecer las reglas: es difícil para Soleri, cuya personalidad está ya bien definida, resistir en una ambiente tan rígido y poco abierto a la confrontación dialéctica. Las divergencias con el maestro norteamericano se manifiestan en el tiempo y son evidentes sobre todo en la reflexión de Soleri sobre el proyecto para Broadacre City, donde Wright propone su idea de ciudad territorio de desarrollo horizontal y la relación con la naturaleza y la producción mecánica estandarizada (automóvil, telégrafo y teléfono) son los elementos indispensables para su desarrollo. “Será una ciudad tan diferente de la antigua y de cualquier ciudad de hoy que probablemente no lograremos reconocerla como ciudad” (Bruno Zevi, Introduzione, en Frank Lloyd .Wright, La città vivente): la afirmación wrightiana es profética. Wright suscribe la idea según la cual la metrópolis podía expandirse solo con el incremento del sueño americano: un ciudadano, un automóvil. El auto, que está en la base de la teoría de “The Living City” (1958), deviene el factor desencadenante de la oposición de Soleri al confrontar un modelo que, desde el inicio, considera insatisfactorio a causa del incremento de ocupación del suelo, poniendo en crisis la relación hombre naturaleza.

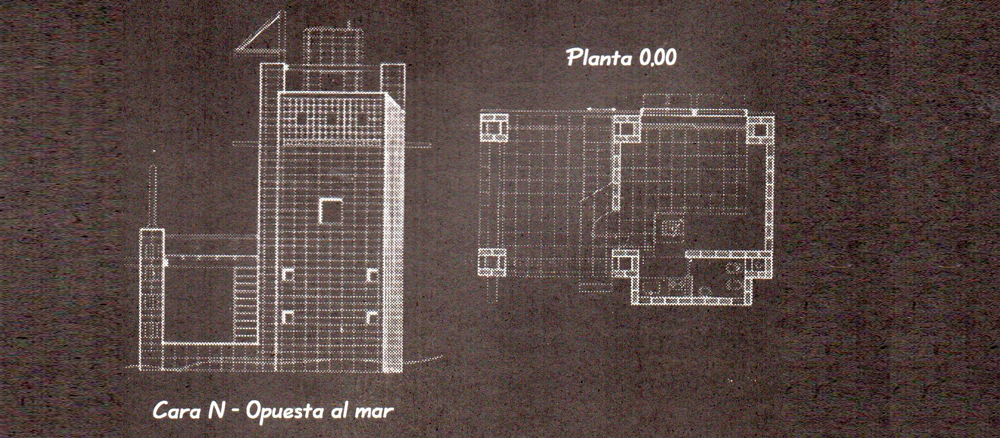

Durante y después de la experiencia de Taliesin, Soleri elabora los primeros proyectos de casas “Arizonian Houses”, que aprovechan las condiciones climáticas extremas del desierto. Excava la tierra para colocar las funciones habitacionales bajo una cubierta de cúpulas vidriadas, continuando con diseños variados y modificando los radios de curvatura de las cúpulas, alzando y bajando la línea de tierra para definir la justa proporción entre las partes emergentes y enterradas, siempre en relación con la posición del sol. En enero de 1950 Soleri regresa a Italia y emprende un viaje con su mujer Colly para hacerle conocer la península. El viaje es importante porque ofrece a Soleri la ocasión de realizar para el ceramista Vincenzo Solimene la fabrica homónima, con la que alcanzará su autonomía y madurez proyectual y, al mismo tiempo, por el “descubrimiento” de la arquitectura italiana, que lo guiará en la reflexión sobre la obra contemporánea de Le Corbusier en una confrontación estimulante y no de simple citación de la obra del arquitecto suizo.

En 1951, el proyecto entonces en desarrollo para Chandigarh deviene para Soleri un punto de referencia en la construcción de Arcosanti.

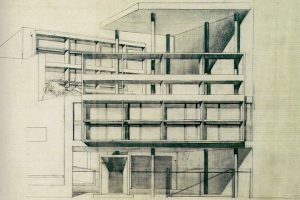

La construcción de la nueva capital del Punjab permite al maestro franco suizo realizar, después de las arquitecturas de los años ’30, aquella ciudad sobre la cual había escrito en Vers une architecture y sobre las páginas de la revista “Esprit Nouveau”.

“Como Michelangelo en su edad tardía -afirma el historiador inglés William JR Curtis- Le Corbusier entró, en los últimos años de su vida, en un mundo poético cada vez más privado y místico” (William J.R. Curtis, L’architettura moderna dal 1900): en Chandigardh se reencuentran algunos de los principios cristalizados en los cinco puntos de la arquitectura, y el uso de formas puras como pirámides, conos, paralelepípedos que, bañados en luz y en el contraste lleno-vacío/luz-sombra, asumen un fuerte carácter expresionista.

Es la relación con el territorio sobre el cual se implanta el proyecto la que conduce a algunas consideraciones sobre la monumentalidad del espacio construido. Le Corbusier proyecta Chandigarh siguiendo una relación proporcional variable entre los volúmenes y el contexto, en función de las tipologías de inserción utilizadas, de una dimensión que aunque puede aparecer fuera de escala resulta en cambio necesaria para que el conjunto se perciba como ciudad. Del mismo modo, Soleri en Arcosanti enfatiza la monumentalidad de la implantación; de otra forma la arquitectura desaparecería en la vastedad del desierto americano, privada de referencias.

Ambos reconsideran la relación entre inserción y territorio, ente espacio y tiempo, entre espacio y luz, aplicando formas y tipologías profundamente diversas, pertenecientes a diferentes interpretaciones de la cultura arquitectónica mediterránea y proponiendo, al mismo tiempo, una relectura de la cultura indígena.

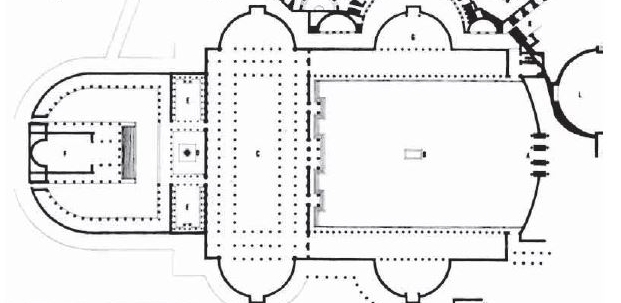

La ciudad tiene una dimensión física que le es propia y Soleri, más atento a la tradición constructiva y arquitectónica italiana, individualiza en las formas absidiales y en la cúpula su arquetipo para la creación de estructuras monumentales.

El Coliseo y la Basílica de Majencio, y sobretodo el Renacimiento Italiano, sean en sentido arquitectónico o figurativo, devienen en Arcosanti más que una citación: en las North y South Vault, las dos bóvedas abiertas sobre el paisaje recuerdan la exedra de Bramante en los Jardines Vaticanos. O la forma del ábside, en el caso de la Ceramic Apse y de la Foundry, constituye una analogía visible entre la arquitectura del desierto y la estructura cóncava donde es contenida la Madonna pintada por Piero della Francesca, en la Pala de Brera. El uso de estas formas determina un sentido de protección del desierto pero, al mismo tiempo, permite el atravesamiento del espacio interior-exterior, resuelto con continuidad, como si la arquitectura deviniese un continuo con la tierra.

La resonancia entre Arcosanti y Chandigarh se mide también en otras relaciones: una simbólica y cosmogónica, no secundaria, que en ambos casos se traduce en elementos arquitectónicos orientados hacia las constelaciones y el universo; otra matérica, en el uso del cemento armado a la vista del mismo color que la tierra, obtenido a través del empleo de técnicas artesanales. Para Soleri, Arcosanti y antes todavía Cosanti son ensayos de laboratorio, workshops donde los procedimientos adquiridos de Solimene para la realización de objetos en cerámica son aplicados al cemento, dejado en bruto y rico en rebabas que devienen ornamento. Son verdaderos modelos en escala 1:1, donde el arquitecto verifica sus ideas para una suerte de ciudad “renacimental” proyectada en el futuro del hombre, que construye su hábitat en consonancia con la naturaleza.

Soleri crea una arquitectura apoyada y referida a formas y tipologías que han atravesado la historia de la arquitectura: del clasicismo al renacimiento, de Wright a Le Corbusier. Lejos de las “luces de neón”, Soleri ha desarrollado un eclecticismo autónomo, que define una colección de arquitecturas percibidas como un conjunto compacto y coherente.

EP

Soleritown, de Emanuele Piccardo y Filippo Romano, editado en 2007 por plug-in, laboratorio de arquitectura y artes multimediales, 132 páginas 22 x 24 cm., edición general de Emanuele Piccardo con Luisa Siotto y Patrizia Bonifazio, fotografías de Emanuele Piccardo y Filippo Romano, textos en italiano e inglés de Emanuele Piccardo y Pierangelo Cavanna, diseño gráfico de Oriano Sportelli, traducción de Antonella Bergamín, auspiciado por la Asesoría de Cultura de la Provincia de Turín y la Fundación de la Orden de Arquitectos de la Provincia de Turín.

Emanuele Piccardo es arquitecto, fotógrafo y director de la revista digital Archphoto.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 39 I Cultura de las ciudades

No solo puerto, no solo periferia I La reconversión metropolitana de Génova. I Emanuele Piccardo I Ver PDF

Otras arquitecturas y ciudades alternativas en café de las ciudades:

Número 48 I Tendencias

“Y América, ¿qué?” I Claudio Caveri, del Ser al Estar, de San Isidro a Trujui. I Marcelo Corti

Número 53 I La mirada del flâneur (I)

Hundida para arriba I Notas sobre el paisaje urbano de Valparaíso. I Marcelo Corti

Y sobre el sprawl:

Número 43 I Ambiente y Economía de las ciudades

¿Puede ser bueno el sprawl? I Los supuestos beneficios de la dispersión urbana. I Wayne A. Lemmon

Sobre Las Vegas, ver Ciudades Muertas, el libro de Mike Davis disponible en versión PDF en Traficantes de sueños.

Bibliografía del autor:

Bruno Zevi, Verso un architettura organica, Einaudi, Torino 1945

Paolo Soleri, Arcology: the city in the image of man, MIT Press, Cambridge 1969

Le Corbusier, Verso un’architettura, Longanesi, Milano 1973

Paolo Soleri, Io e l’arcologia, in Parametro n. 25-26, 1974

Stephen Shore, Uncommon places, Aperture, New York 1982

Reyner Banham, Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie, Costa & Nolan, Genova 1983

Wim Wenders, Paris, Texas, film, USA 1984

Robert Venturi, Denise Scott -Brown, Steve Izenour, Imparando da Las Vegas, Cluva, Venezia 1985

Frank Lloyd Wright, La città vivente, Einaudi, Torino 1991

Robert Altman, America oggi, Film, USA 1993

Martin Scorsese, Casino, Film USA 1996

Wim Wenders, The end of Violence, Film, USA 1997

Peter Weir, The Truman Show, Film, USA 1998

Sam Mendes, American Beauty, Film, USA 1999

Antonietta Iolanda Lima, Soleri. Architettura come ecologia umana, Jaca Book, Milano 2000

Robert Adams, The New West, Verlag der Buchhandlung Walther König, Koln 2000

Ulrich Beck, La società del rischio, Carocci, Roma 2000

Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 2001

Adriano Olivetti, La città dell’uomo, Edizioni di Comunità, Torino 2001

Bruce Bégout, Zeropoli. Las Vegas, città del nulla, Bollati Boringhieri, Torino 2002

Rem Koolhaas, Verso un’architettura estrema, Postmedia, Milano 2002

Anna Rita Emili, Richard Buckminster Fuller e le neo avanguardie, Kappa, Roma 2003

Manuel Castells, Il potere delle identità, Bocconi, Milano 2004

Matteo Agnoletto, Ground zero.exe. Costruire il vuoto, Kappa, Roma 2004

Richard Ingersoll, Sprawltown, Meltemi, Roma 2004

Joel Sternfeld, Sweet earth. Experimental utopias in America, Steidl, Gottingen 2006

Luigi Spinelli, Paolo Soleri. Paesaggi tridimensionali, Marsilio, Venezia 2006

Paolo Soleri (entrevista) en Archphoto.it

Emanuele Piccardo, Paolo Soleri. L’etica della città, documental, 42’, plug_in, Busalla 2006

Eddyburg, Venezia 2006

William J.R.Curtis, Architettura dal 1900, Phaidon, Londra 2006

William J.R. Curtis, Le Corbusier in India, lezione inaugurale, Facoltà di Architettura e Società, Milano, 30 de noviembre 2006