Hablé con Pablo Ferreiro en una de sus obras sanisidrenses, el Bar Deriva, en el corredor gastronómico de Dardo Rocha. Muy cerca del estudio AFRa, que Ferreiro fundó junto a Saturnino Armendares y Claudio Rey. Estábamos en el corazón de la zona más dinámica e incierta del municipio, y además esa tarde se había inaugurado un grupo de viviendas en La Cava, en medio de algunos reproches estridentes por los mecanismos de adjudicación. Un contexto espacial y temporal especialmente adecuado al objetivo de la conversación, tal como empecé explicándole a Ferreiro.

cdlc: Hace tiempo que quería hacer esta entrevista, porque creo que la producción del estudio AFRa tiene una dimensión urbana muy interesante para debatir. Pero ahora se da una circunstancia “simpática”, los 300 años de San Isidro, y es una buena oportunidad para concretar nuestro diálogo. Con esto no quiero decir que restrinja los méritos de la arquitectura de AFRa, que a mi juicio son muchos, a simplemente ser un estudio de San Isidro. Lo que sí creo es que la arquitectura que ustedes hacen se inserta en San Isidro de una forma que está distante tanto de la nostalgia adaptativa a una visión tradicionalista y restringida de San Isidro, como de la supuesta modernidad de los bordes de la Panamericana o de los barrios cerrados. AFRa propone una arquitectura con vocación para insertarse en la situación urbana, a la que en cierta forma reivindica dentro de las posibilidades del mercado; una arquitectura que trata de generar ciudad sin quedarse en la imitación fetichista de ciertos estereotipos sanisidrenses. Este aniversario es entonces una buena oportunidad para hablar de esa producción. ¿Pensás que el haber vivido en San Isidro y ser de esta zona influye en tu forma de pensar la arquitectura y la ciudad?

PF:Primero, gracias por esa mirada sobre las cosas que hicimos. Cada vez que alguien nos dice algo que avala nuestras ideas nos viene bien, porque estamos todo el tiempo trabajando en algo que no termina de estar del todo definido y comentarios como el tuyo refuerzan ciertas nociones que tenemos y que creemos que son buenas. El otro día pensaba, justamente, qué cosas de las que hacemos tienen que ver con el hecho de ser gente de San Isidro; de esos 300 años, nosotros somos testigos de 40, que no es poco. Y lo que pensaba, cuando vos me propusiste esta entrevista, era que los dos únicos dos grandes cambios que yo noté en esos 40 años fueron: uno, que para mi tiene que ver con un factor externo, la ampliación de la autopista Panamericana, que me parece que de alguna manera da vuelta San Isidro y hoy estamos tratando de asimilar ese impacto, y el otro es el shopping Unicenter…

cdlc: …que también tiene que ver con Panamericana.

PF:Sí, y los dos tienen que ver con los ’90, como dos acciones típicas del urbanismo en el mundo, el modelo americano, el modelo conceptual, económico y de ciudad, el cambio del paradigma de vivir afuera de las ciudades y la fuerza de una autopista que atraviesa el partido y le produce un impacto único, al menos en la memoria que yo tengo de la ciudad. Y eso genera además otro cambio, pasar de la noción establecida de San Isidro como un punto, un satélite al salir de Buenos Aires, a ser parte de una mancha única que es la región metropolitana, a la que directamente pasa a integrarse. Lo que produce la Panamericana saca de su aislamiento a San Isidro, lo integra y lo unifica con Vicente López, San Fernando y Tigre.

cdlc: Y a su vez le da cierta centralidad.

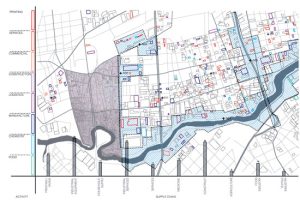

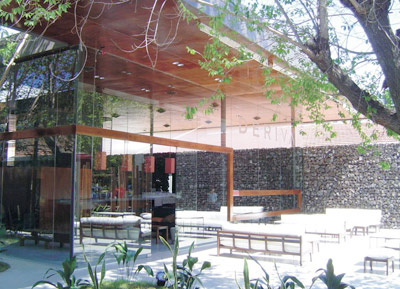

PF:Claro, San Isidro pasa a quedar en el medio de la mancha metropolitana y entonces, para entender San Isidro, tenés que abrir el zoom. Recién hablábamos de la ciudad, y de entender la ciudad. Para mi hay dos especies de alas que se abren en la metrópolis, que son la región norte (más consolidada) y la región sur. La pieza, como fragmento metropolitano, ahora está muy definida, antes solo tenía vías de trenes y ahora se le calza una autopista paralela y se arma una costa muy definida. Tratando de entender hacia donde irán los próximos 300 años, creo que hay una operación metropolitana que ya está dada y que hay que ver como la asimila cada parte, cada componente de la pieza. El pensamiento de cuestiones individuales como partido, desde el centro de San Isidro, la actitud de pensar desde el centro hacia fuera, ya no sirven: ahora hay que cambiar esa mirada. Me parece que en ese sentido todavía no está muy claro como San Isidro responde a esta cuestión macro, a pesar de que algunas cuestiones ya funcionan bastante integradas con los otros municipios de la región. Creo que algunos proyectos nuestros responden a esa cuestión. Este lugar donde estamos, Deriva, es un proyecto que está pensando a partir de entender esas miradas. Este es un proyecto urbano que entendió la avenida de la Unidad Nacional que tiene adelante, y donde decidimos hacer público este patio de acá atrás, que apuesta a la peatonalidad y que es un proyecto que todavía se está consolidando, porque el lugar aun no es peatonal, la memoria colectiva del barrio no es peatonal, es vehicular. Ahora se están haciendo algunas galerías comerciales por allá atrás, con lo cual me parece que en el tiempo, si el entorno resiste la lógica económica, este proyecto funcionará muy bien. Nosotros estamos tratando de abrir ese zoom y cada proyecto que hacemos trata de entender estas lógicas mayores.

cdlc: Hay también una decisión empresarial, si se quiere (un estudio es en parte una empresa), de instalarse en un lugar que justamente es lo nuevo de San Isidro, la nueva cara, lo que está cerca de la Panamericana y tiene que ver con estos cambios. Una zona que está mutando de ser un área de studs y viveros a algo que todavía no se sabe bien qué es. Entonces parece muy fuerte la decisión de instalarse aquí en forma fija.

PF:Nosotros habíamos empezado a buscar al principio por el Bajo, un lugar que nos gustaba más, pero después miramos el mapa y nos dimos cuenta de que el eje de la Panamericana te permite desplazarte de otra forma. Ya había una incipiente Internet y se podía entender que ya no iba a hacer falta estar en los centros para estar cerca de los lugares: ya lo urbano no depende tanto de la distancia al centro sino del tiempo en que te vinculas con el centro, con lo cual todo puede ser urbano en un punto. Y sí, la apuesta a establecernos ahí tiene que ver con que nos parecía un lugar que iba a sufrir enormes cambios. Esto que hablábamos recién del San Isidro suburbano y aislado al que llegabas por una ruta a través de un área periférica con viveros, con industrias: al integrarse a la mancha urbana y quedar incorporado, todo eso de desplaza porque la renta de esa tierra se hace muy alta, esos usos se van al segundo anillo y esta zona queda como parte del tejido. Hay un trabajo que hacemos en la facultad desde hace varios años que se relaciona con esto del zoom que se abre y es esta lógica de las dos alas de Buenos Aires y la ciudad en el medio con el eje histórico de la avenida Rivadavia; cuando miras ese nuevo mapa, la ciudad, para nosotros, tiene otro eje que es el Riachuelo. Para mí, el Riachuelo es el nuevo eje metropolitano, que recupera el símbolo original del lugar fundante y que además es el área de oportunidad más grande que tiene la ciudad, que hasta ahora siempre fue un borde donde tirabas la mugre y ahora resulta un eje de oportunidades gigantesco. En ese mapa, así como Puerto Madero permitió equilibrar y conectar norte y sur en la ciudad, el Riachuelo es la pieza que puede unir norte y sur a escala metropolitana, es una idea muy atractiva que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Desde esa mirada podes entender mejor estos fenómenos, la región norte, la región sur, y todos los problemas que tiene San Isidro a partir de esta cuestión. Cuando se amplía la autopista Panamericana, el borde de la ciudad (que además es su entrada) se modifica sustancialmente: la velocidad de las cosas que pasan, las transferencias, los programas de los bordes. San Isidro tardó en reaccionar a eso y el mercado le fue ganando todo el tiempo, hay una cierta capacidad de reacción desde la gestión municipal pero de todas maneras, creo que en este aspecto no hubo capacidad de anticiparse a los cambios. Recién ahora se están parquizando las vías de acceso, pero con una visión algo “napoleónica” de embellecimiento, y yo creo que en realidad lo que hay que hacer es calificar estos lugares con programas. Por ejemplo: no hay un centro de transferencia de transportes a escala de lo que es el cruce de Márquez y Panamericana.

cdlc: ¡Sí, es una vergüenza! El centro detransferencia es el estacionamiento del Banco Francés…

PF:Claro, solo pusieron un cartel por los 300 años, hicieron una fuentecita con el aporte de un vecino, pero no hay una resolución de la transferencia de transporte.

cdlc: También es cierto que falló la concepción con la que se amplió la autopista. Era obvio cuando se hizo la obra que esto iba a ser un centro de transferencia, y se debió haber pensado en alguna forma de resolverlo.

PF:Pero digamos que en los ’90 mandaba la operación económica de la autopista, bueno, pero después pasaron 15 años…Quizás se pensó en un centro de transferencia a escala de la región, como el que ahora se hizo en la ruta 197, pero aun así hay una transferencia local que hay que resolver. Como municipio se debiera pensar en algunas piezas, algún techo, en una pieza de infraestructura urbana, no en una fuente. Los ’90 provocaron eso, desde la lógica del mercado. Ahora bien, en estos 15 años vino la crisis, y es cierto que el municipio tuvo un rol de resistencia en ese momento de la crisis: por ejemplo, el sistema de salud pública de San Isidro, que es realmente bueno, fue un amortiguador de un montón de situaciones que excedían al partido. Hay algunas cosas que a veces en el afán de discutir no se valoran y en las que me parece que San Isidro trabajó más o menos bien, la gestión es activa. Creo que hoy estuvo el Presidente en La Cava en la inauguración de unas viviendas…

cdlc: No, finalmente no estuvo porque hubo algunas protestas por la adjudicación de las viviendas y no quisieron exponerlo.

PF:Bueno, estaba por venir… Lo que digo es que se hacen obras, como el caso del Hospital Central, hay algunas cuestiones que después de veintipico de años se concretaron. Pero sería mejor si se trabajara para superar esa concepción todavía muy localista del partido, cuando ya hay ciertas situaciones que lo superan, ciertas decisiones que deben ser un poco más colectivas. Se hizo con el río en su momento, con aquel Seminario del ’97 sobre la ribera, pero después el río quedó como estaba. Pareciera que es una política propia del gobierno municipal tener siempre atenuada la discusión sobre el río, como para preservarlo.

cdlc: O para preservarse de la ira de los vecinos adinerados que viven sobre la barranca, también…

PF:Si, pero también tenés situaciones instaladas de barrios informales sobre el Bajo, ya no son los “cajetillas” los que mandan. A mi no me gusta esa política, pero al final ves que algunas cosas se hacen y si comparás con otras situaciones, como por ejemplo el parque costero de Vicente López, que la gente puede usar, que es muy atractivo, pero tiene situaciones mal consolidadas, como esos terribles lomos de burro, al final no sabes bien que preferís: si los grandes proyectos que definen de un plumazo una situación o estas cosas que van respetando cierta lógica propia de los lugares. Sinceramente, no lo sé.

cdlc: Hablemos de la obra de AFRa: ¿cómo es que surge la idea de esas tipologías residenciales, los condominios que han construido en San Isidro?

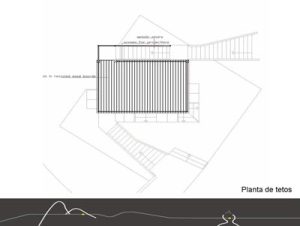

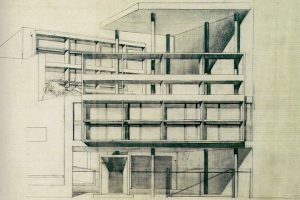

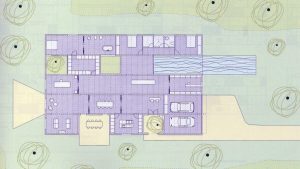

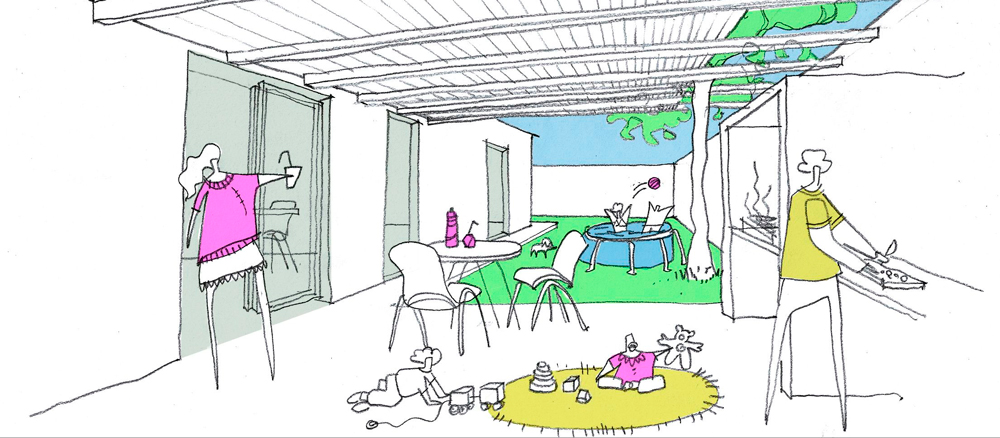

PF: Además de mirar y estudiar a San Isidro, nosotros operamos en San Isidro y gran parte de la obra que hicimos aquí fueron conjuntos de vivienda agrupada: ya hemos construido alrededor de treinta y pico de edificios de pequeña y mediana escala. Su concepción tiene que ver con una reflexión sobre cierta manera de vivir propia de aquí, que es la residencia suburbana. ¿Qué pasa cuando eso lo tenes que transformar en un modelo cuasi urbano, como es la vivienda agrupada? ¿Cómo llevas la idea de la casa suburbana a la idea de la vivienda agrupada suburbana? Lo que hicimos fue reflexionar sobre estos temas del espacio, el habitar, los usos, el verde, la pileta, esta cosa bien suburbana. Al reinterpretar esa forma de habitar surgen los modelos de viviendas agrupadas. Es un pensamiento que fuimos reciclando y al que después le incorporamos otras cosas. Por ejemplo, varios edificios que estamos construyendo ahora tomaron el tema de la inseguridad: la reja, que también es una cuestión emergente a partir de los ’90, y que reinterpretamos en estos edificios. Al principio partimos de la tipología, después consideramos los usos comunes, después el auto y la forma en que incide en la vivienda. Nosotros hicimos un edificio en Palermo que tiene cocheras para todos los departamentos. El Código de la Ciudad no te exige eso, porque vivir en la Capital implica contar con un sistema de transporte público con el cual en teoría vos podrías prescindir del auto. En San Isidro, no es así, vos tenés que tener un auto o mas por unidad de vivienda, porque por la lógica suburbana dependes del auto, entonces nuestro edificio es como un edificio sanisidrense puesto en Palermo. Pero yo creo que está bien, porque la ciudad no tiene lugares para estacionar, y finalmente casi todos los que viven en un edificio tienen auto. Ese rasgo es propio de alguien que vive en el suburbio. Nosotros experimentamos con unas tipologías que dentro de San Isidro distinguimos como urbanas y suburbanas; las urbanas son propias de los terrenos como los que encontrás en La Calabria o en el centro, son lotes de 8,66 metros de frente, o de 10 o 12 metros, entre medianeras, aptos para4 o 5 pisos. Y después están los lotes que nosotros llamamos suburbanos, que son los de las Lomas, los de la zona del Hipódromo, por lo general lotes atípicos en la ciudad, de 15, 20, 50 metros de frente, o una manzana entera donde antes había viveros o studs. En esos casos tienen un tratamiento de viviendas agrupadas donde todas pisan el suelo, a diferencia de los otros donde las unidades se apilan. Esa es una forma de entender el loteo, el tejido, y algo que pasó con eso es que a lo largo de los años fuimos aportándole a los organismos técnicos municipales estas realidades que, en un principio, a veces fueron resistidas, pero también fueron entendidas. Tenemos un buen trato con los técnicos de la municipalidad, y a veces hasta generaron cambios en el Código a partir de nuestras tipologías. Por ejemplo, el proyecto Altos de la Merced, en Beccar, es una tipología que apila, pero también agrupa, y a la vez no es multifamiliar, porque tiene esta idea peatonal de que todos tienen su puerta, y ahí hubo que meter los autos bajo tierra y recuperar a nivel del suelo un paisaje verde, algo que nos parecía que estaba bien. En cambio en Onelli, un proyecto que empezamos ahora en Las Lomas (un barrio considerado más residencial) el municipio no nos deja enterrar los autos. Ahí tenemos también un tema que va a traer cola: el proyecto tiene 100 metros de fachada, es una esquina de 50 por 60, que tiene un muro con una enredadera muy linda, una casona muy grande y unos árboles muy lindos. Nosotros propusimos dejar ese cerco y entrar al terreno solo por el mismo lugar donde entran hoy los autos a la casa. Nos parecia que en un lugar que va a cambiar de una vivienda a 15 viviendas, donde va a aumentar mucho la densidad, estaba bien rescatar esa preexistencia del muro con la enredadera para el barrio. Pero resulta que la gente del barrio tiene una política que desde lo ideológico yo comparto: “no queremos armar enclaves cerrados, queremos que todos tengan su puerta”, lo cual nos obliga a demoler el cerco y hacer 15 portones para autos con sus respectivas bajadas de cordón, con lo cual la calle se queda sin cordón para estacionar. Y para mí lo que eso genera va a ser algo peor para el barrio. Eso lo hablamos en la municipalidad y nos dieron la razón, pero como el Código es así (y el Código no puede contemplar todas las posibilidades), entonces tuvimos que respetar la letra del Código. Nosotros íbamos a gastar mas plata enterrando las cocheras, de esta forma nos sale mas barato, y aunque queda peor para el barrio, respeta la normativa… Y bueno, es parte de las leyes del juego, ¿no? Estás todo el tiempo trabajando así, entre el Código, lo ideológico, el mercado.

cdlc: ¿Cuál es el público de estas viviendas agrupadas que proyecta AFRa?

PF:Hace dos años nos seleccionaron para la Bienal de Lima con un pequeño conjunto de viviendas en la calle Ezpeleta, y quedamos en el catálogo como “vivienda social”, aunque en realidad allí viven 6 personas bastante pudientes… Ahora bien, si yo tuviera que hacer vivienda social de bajo costo, creo que haría lo mismo. Así se produce algo extraño pero que para mi está bien, que es el desarmar esta cuestión de la vivienda para el tipo rico y la vivienda para el tipo de bajos recursos. No hay mucha distancia, más allá de los costos específicos de algunos materiales, en la propuesta de forma de vivir. De hecho, en casi todos estos conjuntos hay un fuerte componente colectivo, aunque por lo general el tipo de dinero se resiste a esa cuestión de compartir. Sin embargo, quizás por la escala de estos proyectos, eso funciona bastante bien.

cdlc: Claro, yo me imagino un público profesional, joven, treintañero, no necesariamente con familias ya muy constituidas…

PF:Así lo imaginamos al principio, viviendas para gente joven, supuestamente moderna (nosotros preferimos decir contemporánea), con cierto bienestar económico y que apreciaba eso. Pero los núcleos familiares han ido mutando y con el tiempo nos pasó que apareció otro público: la persona que se separó y que necesita rápidamente un lugar agradable para vivir; un público de más edad que el que nosotros pensábamos. El tipo que está volviendo después de una separación, que recibe hijos un fin de semana de cada dos, que tiene una novia o una pareja que tiene sus hijos de otro lado, o que viaja por trabajo y al que le sirven estos lugares que tienen como cierta vida propia: uno se va, cierra con llave y los propios vecinos cuidan su casa. Son cuestiones que hasta nos exceden a nosotros. También creo que hay algo propio de la escala de estas agrupaciones; el día que hagamos un proyecto masivo, yo no sé cómo lo haríamos. Esto de “apilar” gente, de compartir; creo que parte de la arquitectura que hacemos funciona porque tiene un público “educado”, que entiende esto de lo colectivo y lo respeta. Hay otro público, si se quiere menos culto, para el que se hacen esas operaciones que exasperan lo propio, esas obras donde te pintan de un color distinto tus cinco metros… Entonces tratamos de hacer operaciones proyectuales que permitan que, en caso de que alguien opere individualmente, el conjunto resista. Pero también está el proyecto que está acá a la vuelta, el de la calle Bogotá, que tiene unas pérgolas, unos balcones propios a los que algunos les pusieron caños, otros les pusieron tolditos, y la pieza de la pérgolas, que es colectiva, soporta la variedad, y eso funciona bien. Ahora en Altos de la Merced estamos viendo que va a pasar, son 50 unidades, otra escala.

cdlc: ¿Cuál es el rango de los conjuntos anteriores?

PF:Y, eran conjuntos de 10, 15, 20 unidades; en Altos de la Merced es más del doble, ya no es un simple edificio sino que es una extensión de una manzana en un lugar con mucho verde. Son cuatro tiras con dos piletas centrales. Y el otro día en una reunión colectiva me impresionaba que, siendo la apuesta en ese lugar precisamente el paisaje, las viviendas en el verde, querían prohibir por reglamento hacer picnics, lo cual era como una paradoja absoluta. Gente que se va a ir a vivir a un lugar que tiene mucha presencia de verde pero que no quiere que sus vecinos hagan un picnic. Así que en realidad esa cultura de nuestros clientes es relativa…

cdlc: De todas maneras los conjuntos de AFRa se diferencian claramente de otras cosas que se están haciendo por la zona, que toman directamente el modelo del barrio cerrado. Eso es lo que yo veo como meritorio del trabajo de ustedes: hay colegas tuyos que se presentan como muy contemporáneos pero que no tienen un pensamiento urbano demasiado distinto a la privatopía del barrio cerrado.

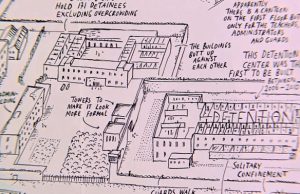

PF:Esa es una actitud más “segura”, nosotros realmente tomamos un riesgo con las cosas que hacemos. Ahora el riesgo es un poco menor, porque hay un público que ya consume esta cuestión y la busca. De hecho estamos trabajando ahora en unos proyectos en Nordelta y es muy revelador lo que está pasando, porque nos estamos metiendo en el paradigma de lo establecido y conservador. San Isidro cumple ahora 300 años y en algún momento se desarrolló, aun en el contexto de las familias más tradicionales, con algunas ideas que entonces eran de vanguardia. Es ridículo que algunos tipos que se sienten como dueños de la verdad, del patrimonio cultural y el acervo sanisidrense, son tipos que piensan igual que pensaban otros hace 100 años. Y pensar hoy igual que hace 100 años es condenarte. Te pasa en las grandes ciudades que tienen un tesoro patrimonial y su política es: “no lo toquemos, no hagamos nada nuevo”; finalmente, no pueden resistirlo, porque hay una dinámica que en las propias ciudades se tiene que dar, donde lo nuevo genere recursos para lo viejo y además genere las nuevas ruinas, las ruinas del futuro… Vos vas a Florencia, donde ya no hay patrimonio de la UNESCO que sostenga determinadas cosas, pero si vas a París, la ciudad entiende la modernidad y el patrimonio de otra forma, y vos ves como van autogestionando su propio soporte. San Isidro todavía tiene esta actitud más conservadora, que yo también aprendí también a respetar, porque uno mismo a medida que crece se pone más conservador, ¿no? Pero creo que hay ciertas acciones que hay que hacer en procura de generarle un sustento al patrimonio. Yo me acordaba, y hoy lo miraba como medio emocionado y por eso lo traje, que había presentado una propuesta para armar el taller U.SI.NA, Urbanismo – San Isidro – Nueva Arquitectura. Nosotros entendíamos que el sistema de concursos había derivado en la realización de concursos caros que nunca se concretaban y habíamos decidido hacer en cambio una inversión de nuestros recursos en el estudio para generar pensamientos sobre todo San Isidro. Y me fijaba la fecha: ¡enero del 2002!, o sea, en medio del incendio de la crisis argentina. Mirá el nivel de locura, que por otro lado me parece salvadora… Creo que las cosas que pensábamos en ese momento estaban bien, había unas cinco o seis acciones sobre cinco o seis puntos clave que todavía siguen por definirse. Por ejemplo, el centro de San Isidro, esto que hablábamos del Unicenter, que absorbió el centro.

cdlc: Claro, en la nota sobre los 300 años de San Isidro yo hablo de que antes las fotos de 15 años o de bodas se tomaban en la Plaza de San Isidro, y hoy en cambio ves a las novias y quinceañeras en el Unicenter.

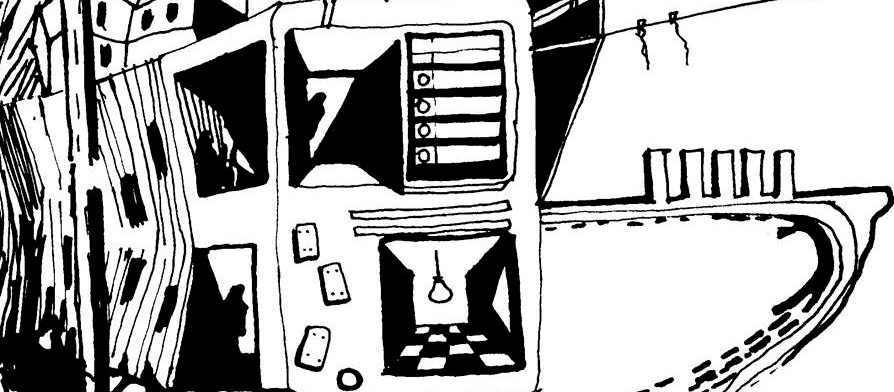

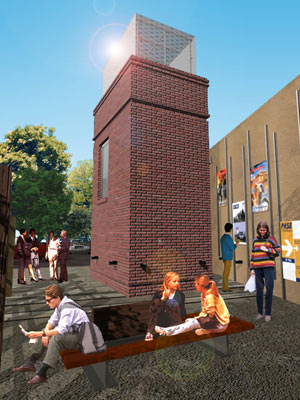

PF:Ese desplazamiento de lo simbólico es increíble. En ese mismo momento habíamos presentado un proyecto que ahora estamos tratando de rescatar, el Infodoc San Isidro, una idea que apuntaba a recuperar el centro. En el centro de San Isidro siguen estando las instituciones, pero aunque hasta ahora la Municipalidad todavía no abrió su despacho en Unicenter, creo que en cualquier momento lo abriría… Entonces, ¿cómo re-centrar la cuestión pasado el vendaval de los ’90? El centro de San Isidro tiene el eje del correo, el registro civil, la policía, la biblioteca, el mástil, la municipalidad, la catedral, ese eje es imbatible. Son embargo, yo tengo fotos que voy sacando en el tiempo y ese centro es lo mismo que el centro de San Martín, de Los Polvorines, se conurbanizó. La operación de la Panamericana conurbanizó todo. Yo había propuesto en la torre del andén de la estación, una torre muy linda de ladrillos, el proyecto Infodoc. Lo que proponía, e incluso gestioné la posibilidad de que el Ferrocarril se lo diera al Municipio, era limpiarlo, pintarlo y usarlo como centro de informaciones del Municipio, aprovechando que hay 15 mil personas por día que toman o bajan del tren en esa estación. Se trataba simplemente de poner unos parlantes, unas carteleras, una música funcional, un piso, unos bancos y un empleado. Es una operación de nada, yo creo que en remodelar la rotonda de Márquez y Rolón se gastó más dinero de lo que yo propuse ahí, y simplemente era recuperar el valor simbólico de ese lugar y volver a poner la mirada en el eje que va desde el correo hasta el Tren de la Costa. Eso estaba acompañado por una normativa gradual y paulatina para que los nuevos comercios tuvieran que respetar una nueva reglamentación de cartelería y veredas. Incluso se preveía la gestión, vos tenías que pasar por la Cámara de Comercio de San Isidro, seguías pagando el canon de publicidad, era una propuesta gradual. Bueno, ese no fue un momento oportuno para presentar esa idea, cuando la crisis obviamente requería atender otras cuestiones, pero hoy tendría que ser una operación necesaria: re-centrar San Isidro. Y además, pensar algunos puntos que todavía siguen irresueltos, como la transferencia de Márquez y Panamericana y las grandes reservas: el terreno que era de Obras Sanitarias, el oeste fabril que está absolutamente vacío de equipamientos, de fábricas e industrias, el Puerto de San Isidro y la costa en general, la reserva del Hipódromo, el arsenal de Boulogne y los playones ferroviarios de Villa Adelina eran en ese momento los puntos desde donde entender San Isidro a partir de la operación de la Panamericana. Todavía me dan ganas de concretar ese taller, que tenía una lógica de recuperar lo patrimonial de San Isidro en un sentido más amplio. Era como pensar en ese momento en un plan urbano para el 2006 y los 300 años. Ahora leí que vuelve a cambiar el Código en algunas cosas, un ajuste normativo, y uno ve siempre en esos ajustes que son parches, son inconvenientes. La idea de U.SI.NA era una base de pensamiento para la ciudad que para mi sigue siendo necesaria; en particular seguimos haciendo nuestros proyectos desde esa mirada.

cdlc: Bueno, veo que no me equivoqué con tu pertenencia sanisidrense y con tu reflexión sobre San Isidro, no fue caprichoso buscar esta anécdota de los 300 años para tener esta charla. Pero vos no sos solamente un arquitecto de San Isidro, ni la producción de AFRa se agota en esta ciudad. Hablando de AFRa, me parece interesante explicar el por qué del nombre, el porqué el estudio pasó de ser la agrupación de tres individualidades a ser AFRa.

PF:Hay una tradición de que los nombres de los estudios de arquitectura son los nombres de los arquitectos, Si bien nosotros dirigimos las ideas, solo lo podemos hacer a partir de que hay un montón de gente trabajando, y nos parecía en un momento que era muy odioso que esa gente trabajara debajo de nombres “de”… Además era poco operativo cada vez que teníamos que hacer un cartel o simplemente nombrarnos o presentarnos. Nos parecía que era mejor armar un espacio conceptual y que todos fuéramos parte de eso, y así el nombre derivó de las iniciales Armendares, Ferreiro, Rey, pero AFRa después pasó a ser una especie de marca. De hecho, Claudio Rey, uno de los socios originales, no está más en el estudio porque ya no está haciendo arquitectura, y se sumó Joaquín Leunda como socio, y se van a sumar otros que están trabajando en el estudio con distintos niveles de asociaciones. Otro cambio que tuvimos hace un tiempo: antes el nombre era AFRa sobre un cuadrado negro en los carteles y hace un tiempo que el cuadrado es como una foto aérea de Buenos Aires. Conceptualmente, el cuadrado pasó a ser como la matriz cultural desde donde pensamos y el logo de AFRa es como la foto aérea de Buenos Aires, y desde ese lugar uno va abriendo el zoom.

cdlc: ¿En que otros lugares están trabajando, más allá de San Isidro?

PF:Ahora te cuento, pero antes, para cerrar la reflexión sobre San Isidro: después de estos 300 años, de los ’90, ¿qué hay ahora? Para mí, hay una reflexión que ya es regional y que incorpora otras lógicas. Como por ejemplo, el río Reconquista, que está dentro de la región y que afecta a toda el área por el desborde sobre el río y por lo que implican los bordes. Todo el tema de la infraestructura y el equipamiento es lo próximo que debiera pensar el municipio, así como la región, en término ya no de ingenierías sino de paisajes posibles dentro de la región. El municipio está elaborando las cuestiones infraestructurales, pero sería bueno poder entenderlas no como enclaves cerrados de la ingeniería sino como paisajes públicos. Ojalá pudiera hacerse, y me parece que es un tema que involucra a toda la región.

cdlc: Por ejemplo, yo no sé si la obra se va a hacer así al final, pero en el desagüe que involucra al arroyo Alto Perú, sobre la calle Lynch, hubiera sido bueno mantener el arroyo a cielo abierto y tratarlo como paisaje, en lugar de entubarlo.

PF: ¡Entubarlo, eso es increíble! Pero cuando vos analizás el tema, todo comienza con las papeleras; cuando empieza el conflicto, Leo Masliah dice: el problema no es correr las papeleras, corran Buenos Aires que es lo que ensucia al río… Como primera mirada me pareció genial. En estos trabajos sobre el Riachuelo que hacemos en la facultad, uno de los proyectos que hicimos era un parque infraestructural de saneamiento del Riachuelo, de tipo simbólico sobre el recurso. Hace poco vinieron unos arquitectos paulistas, en el marco del Taller Sudamérica, y mostraron que ellos en el Tietê (que es como el Riachuelo en San Pablo), están haciendo exactamente lo mismo. No solo eso sino que te cuentan que el Tietê, que está muy cerca del Atlántico, no tiene salida en el Atlántico sino que drena hacia el Paraná y entonces lo que transporta ese río termina acá en Buenos Aires… Cuando vos te pones a ver el problema de las papeleras y lo miras en serio, no tenes mas remedio que mirar de San Pablo para abajo. San Isidro está en medio de esa lógica y hay temas, como la llegada de estos ríos, que hay que resolver desde una mirada que excede a San Isidro. Por eso uno tiene temor de que con esta lógica todavía tan localista se pierda la oportunidad de que una cosa como puede ser un paisaje público, hermoso, termine siendo un entubado como la Juan B. Justo. De hecho, nosotros hacíamos un ejercicio en la facultad que era: ¿y si entubamos el Riachuelo? ¿Por qué no? Si entubaron el Maldonado, entubemos el Riachuelo, a ver qué pasa… Sería un disparate, ¿no?

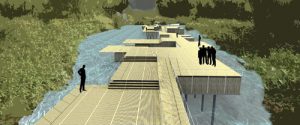

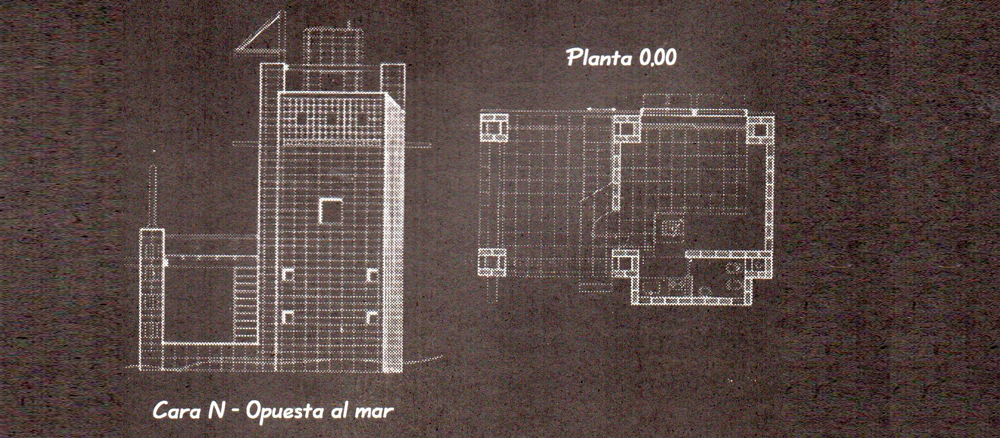

Bueno, eso era lo último que quería comentar de San Isidro. Ahora, ¿qué otra cosa estamos haciendo nosotros? El estudio específicamente está haciendo también este cambio de zoom sobre su propia producción, tratando de reforzar cierta evolución que nosotros tuvimos sobre la forma de proyectar a partir de estos 10, 15 años, durante los cuales construimos bastante. Yo siempre cuento que nosotros nos formamos en la facultad de la arquitectura de partido, como una noción conceptual que estaba muy desligada de la construcción. A partir de empezar a construir, encontramos que el proyecto ideado a partir de lo constructivo era un mundo que desconocíamos y nuestros proyectos fueron mutando hacia ese lugar. Por eso nos vinculamos a cierta arquitectura que tiene que ver con eso, como la arquitectura paulista, hacia ejemplos de la arquitectura que no intentan esconder la estructura, sino que la usan como elemento proyectual. Y entendiendo eso, nuestros proyectos fueron para ese lado. Por otro lado, el cambio fue pasar de hacer las operaciones que todos hicimos en nuestros inicios, de pequeños proyectos, a una escala más grande y a tratar de entender cómo insertarse para acceder a esa lógica. Una posibilidad es la lógica de los concursos, que sigue siendo precaria en nuestra cultura, pero que sin embargo nos acaba de permitir terminar una obra que para nosotros es la más importante que hicimos (por lo simbólico y por otros conceptos), que es el mansoleo para Perón y Evita que se inaugura ahora en San Vicente, y que para nosotros cierra un ciclo nuestro en particular. Y en paralelo a ese cambio de escala estamos como en el proyecto de una escala más grande, los enclaves de piezas de escala urbana. Tenemos un proyecto importante sobre la Panamericana que está gestionándose, o esto de Nordelta, y algunos proyectos de ordenamiento urbano o territorial en temas de barrios cerrados. Son cuestiones interesantes y a veces no nos va muy bien, precisamente por proponer algunas cuestiones que van en contra de la lógica propia del barrio cerrado, del alambrado y el club house bonito. Pero bueno, es parte del mismo riesgo que tomamos a otra escala y que ahora estamos tratando de lograr instalar en estas cuestiones. Y así como te decía que al principio nos peleábamos con los municipios y ahora nos sabemos poner mucho más del mismo lado del mostrador que ellos, de todas maneras seguimos siendo críticos permanentes, pero en el buen sentido. Acá la crítica siempre se entiende como pelea, y en cambio nosotros somos muy positivos. Siempre al principio hay unas fricciones, pero es bueno convivir con eso, ¿no? Y lo otro que hicimos fue entender las escalas que íbamos a trabajar; ya consolidamos esta escala más local de los emprendimientos de las viviendas agrupadas, ahora estamos tratando de entender la lógica de los grandes proyectos y abrimos unos canales hacia el interior. Estamos realizando proyectos en el interior, que es un lugar donde hay mucho para hacer y que ahora cuenta con muchos recursos; estamos trabajando en Puerto Madryn, en Pehuajó, en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

cdlc: ¿Siempre con proyectos de vivienda?

PF:En realidad trabajamos como una especie de viajantes de comercio, salimos en dos o tres direcciones al interior, llegamos a los lugares, vimos lo que había, y lo primero que ofrecimos es lo que tenemos muy estudiado, que son estas operaciones.

cdlc: ¿Con quién hablan, con los municipios?

PF:No, en principio nuestra entrada fue desde el lado privado, después llegamos a las instituciones. En Rafaela estamos trabajando con un proyecto de vivienda agrupada, pero con la intención de trabajar sobre una parrilla ferroviaria abandonada que es un lugar fantástico para hacer una propuesta. También estamos reciclando un equipamiento, uno de esos galpones ladrilleros al costado de las vías, con un complejo de estudios vivienda. En el campo hay mucha actividad económica y hay mucho profesional que se tiene que ir a vivir al campo y que vive como paria, donde puede, y trabaja como puede. Por eso estamos proponiendo en ese caso concreto unos módulos habitacionales del tipo viviendas – estudio, y estas propuestas son muy bienvenidas.

cdlc: En muchas ciudades del interior se están haciendo unos bodrios increíbles, barrios cerrados en lugares donde nada los justifica. Si llega la mierda de lo metropolitano (la “grasa de las capitales”, diría García), es bueno que también llegue algo distinto, ¿no?

PF:Es el traslado de un modelo que ya no cierra acá, pero como está valuado en Buenos Aires se instala ahí, es impresionante. Pero creo que en el interior están las mejores oportunidades en cuanto a programas de arquitectura. Acá todos hacemos vivienda, y vivienda, y no hay mucho más, quizás algo de comercio. En el interior hay necesidad de equipamiento agropecuario y de todo tipo, entonces cuando vos vas a una facultad del interior a dar clases a un seminario y ves que todos se quieren venir a Buenos Aires, vos decís “vayan un rato, pero vuelvan“…, me parece que por el contrario, esos son los lugares donde hay que estar ahora. He estado hace un par de años en Puerto Madryn y son evidentes estas cosas que te digo; por eso tenemos muchas ganas de poder consolidar esa tendencia. También estamos con un par de proyectos en Brasil, también proyectos privados; esa fue nuestra entrada a la profesión, pero tratamos desde ahí de acceder a las otras escalas, y todo es muy interesante, realmente estamos contentos.

Todo esto también se relaciona con lo que está proponiendo café de las ciudades, cuando logra abrir la mirada del arquitecto a la ciudad. La arquitectura como nos la enseñaron, casi como un objeto de diseño autónomo, se vuelve muy aburrida si la pensas así.

cdlc: Cuando hablabas por ejemplo de los barrios cerrados, esta idea de la arquitectura moderna en los barrios cerrados, cuando no se sabe muy bien si el barrio cerrado es una concepción pre-moderna, o más bien hiper-moderna, y esa arquitectura se encuentra con las casitas de chocolate, de Heidy, o las discusiones sobre el edificio tardo-borbónico de Constantini en Palermo Chico, toda esa mezcla acrítica me recuerda aquello que pasaba en arquitectura en la Francia del siglo XVII, esa “querella de los antiguos y los modernos”…

PF:La de la casita de Heidy era una problemática de los arquitectos más en los ’90, yo creo que ahora lo que pasó es que todos estos barrios se desarrollaron de los ’90 en adelante y quienes están operando ahí son las camadas de la democracia en la facultad. Estudios como el nuestro están entre los más “viejitos” de esos, pero ya hay chicos de 30 a 40 operando y me parece que la concepción contemporánea ya está más validada. De todas maneras están puestas dentro de un sistema decimonónico de vivir.

Ahora bien, nosotros estamos intentando en lo posible no hacer casas, no porque no nos parezca un tema genial, sino porque la energía que te demanda durante un año es la misma que te demanda un proyecto de mayor escala. La cuestión, de todos modos, ya no pasa por el estilo de casas sino por las decisiones sobre cómo tomar el lugar. Por ejemplo, las casas con patio funcionan muy bien para los ventarrones que hay en Nordelta y en esos lugares periféricos, pero no entran en la lógica de la gente, que todavía quiere la casa con el jardín. No importa tanto el estilo sino una cuestión más tipológica. Y nosotros estamos pensando en forma diferente a lo acostumbrado en ese lugar y también cuesta, pero sin embargo pudimos hacer un par de obras interesantes. Lo que no me cierra en absoluto es el modelo, recién ahora en esos barrios se está haciendo equipamiento comercial…

cdlc: No quiero hacer un psicoanálisis berreta de tus decisiones, pero el hecho de que te vayas a vivir a Palermo también parece reivindicatorio de otra actitud urbana…

PF: ¡Sí, pero mi socio vive en Nordelta! Entonces, como unidad somos casi esquizofrénicos, ¿no? Pero nos fuimos los dos de San Isidro, nos fuimos uno a cada punta de la metrópolis. Y él es el modelo de un tipo de tiene 4 hijos en un país que no ofrece muchas garantías a una familia a la que le gustaría que sus hijos crezcan en la calle, pero que lo ve realmente difícil, y yo expreso la otra cuestión y también hay que entenderla. En la medida en que lo entendés, cuando operás en esos lugares podes aportar algo. Y lo que nos está pasando, por lo menos en Nordelta, donde estamos trabajando, es que ellos mismos entienden que hay que hacer algo con el aislamiento, porque en un punto no les termina de verificar. Lo que uno ya tenía muy claro en los ’90, los emprendedores lo tienen más claro con la experiencia de lo que pasó. Por eso me interesa pensar desde la ciudad, y no de la ciudad como una cosa folklórica sino como una manera más contemporánea de entender los problemas, en vez de no verlos y tratar de imponerle realidades distintas, casi de laboratorio (y que muchas veces saltan, rechazadas), un pensamiento contemporáneo de entender los problemas, de embarrarse y ver cómo operás desde ahí. A mi eso me parece muy fascinante. Incluso en los proyectos que estamos haciendo desde la arquitectura la solución, por lo general, viene desde este entendimiento. Cuando yo te comentaba al principio de la entrevista esta cuestión de las rejas, en el proyecto que hicimos en Palermo y en un par de proyectos para San Isidro, las posibilidades son: o aceptamos que hay un problema que es la inseguridad, o nos hacemos los zonzos y no ponemos rejas, y después las rejas te las pone la realidad, o tomemos la reja como tema proyectual y veamos que hacemos. Y así surgen cosas interesantes, esa es un poco la lógica que estamos tratando de entender desde nuestro trabajo. En otra escala pasa algo similar con los proyectos para el Riachuelo, que tiene otra dimensión pero en el que aplicamos la misma mirada.

Entrevista: MC

Sobre San Isidro, ver la historia personal y desordenada de los 300 años de la ciudad y, sobre su arquitectura, el comentario de Y América, ¿Qué?, de Claudio Caveri.

Otras entrevistas a arquitectos argentinos contemporáneos, a los estudios Vila-Sebastián-Vila y Becker-Ferrari, en los números 6 y 11, respectivamente, de café de las ciudades