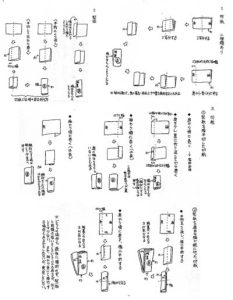

1- El espacio se percibe en los modos más diversos, como el lector podrá apreciar en su experiencia cotidiana y en diversas lecturas*, pero a nuestros fines, y en nuestra época, el espacio se percibe básicamente en tres formas:

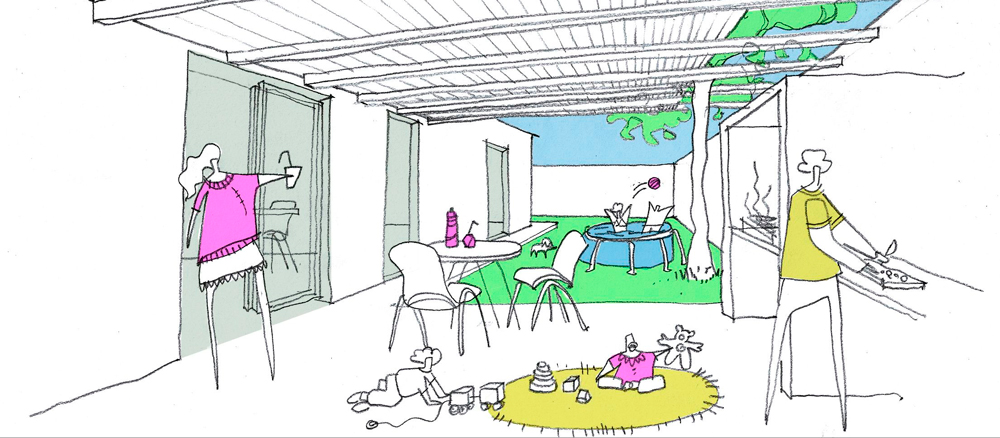

- Con los sentidos, pero no únicamente con la vista, y en cuanto a ésta no, por cierto, en perspectiva, sino mediante infinitas variaciones del campo visual (incluida, en algunos casos, la perspectiva).

- Con la memoria, real o inducida, personal o colectiva.

- Con la información que nos llega en textos e hipertextos, diálogos personales e impersonales, tecnologías de la información y la comunicación, catálogos, ideología, etc.

* Ver al respecto Platón, Kant, McLuhan, Giedion, etc.

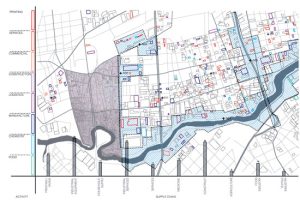

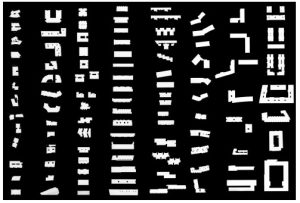

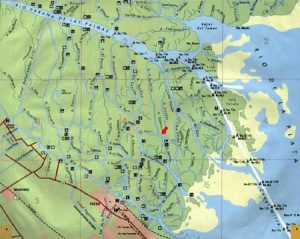

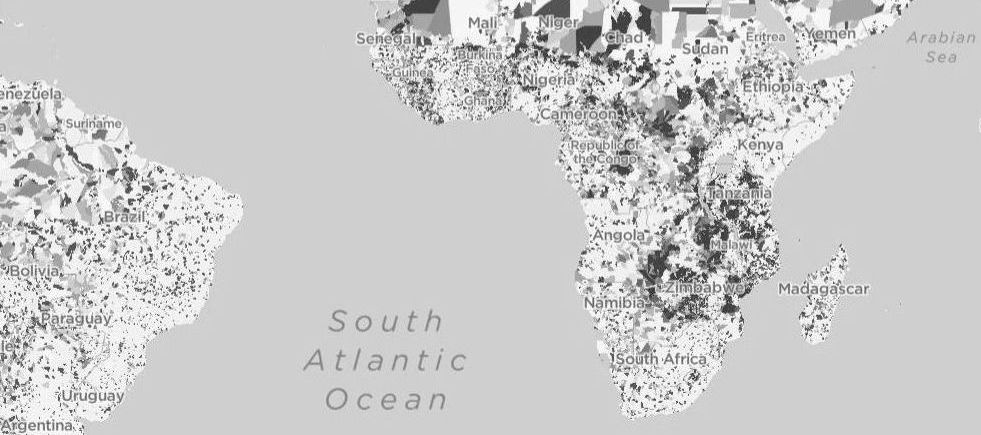

2- El espacio contemporáneo es falsamente continuo y precariamente articulado. El espacio arquitectónico abandona el ideal neo-humanista de protección al observador por cierre y definición de sus límites, y tiende en cambio en sus espacios internos a la transparencia y la amplitud; el cine refleja esa tendencia cuando imagina espacios futuros (ver al respecto bodrios como Inteligencia Artificial). En cambio el espacio urbano y el territorio son cada vez más compartimentados y tienden a su división en ámbitos discretos. Las mismas ideas del marketing personalizado y de las comunidades de intereses específicos usan el concepto de “nicho” de mercado, así como la ciencia ambiental habla de nichos ecológicos.

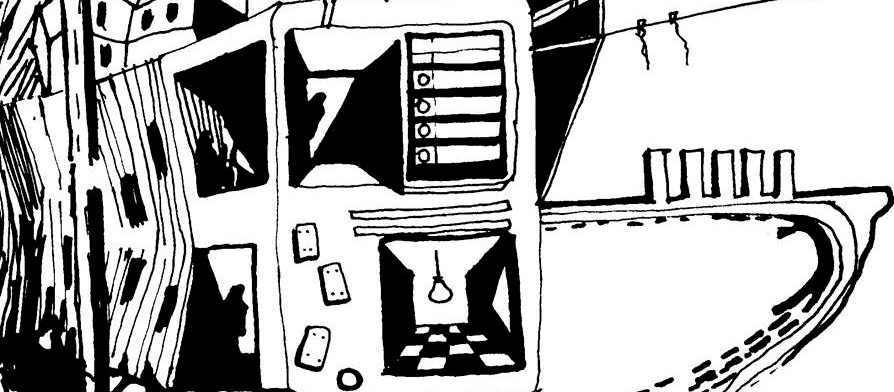

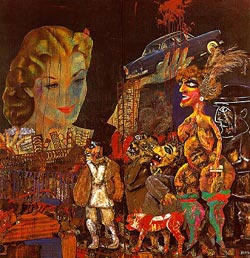

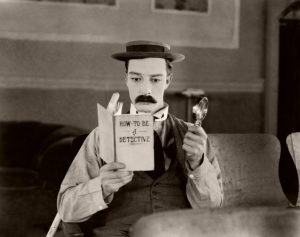

3- Más que un continuo espacio temporal, el territorio contemporáneo semeja un espacio de montaje cinematográfico. Algo semejante a lo que descubría Buster Keaton en Sherlock Jr. al entrar en la pantalla y sufrir, desde su antropocentrismo cuestionado, el cambio de una escena a otra (de la amenaza de un león a la caída por una catarata o el peligro de un tren). El espacio de montaje sustituye a su vez al tiempo, ya agredido desde la medicina y la cosmética. Ver al respecto la literatura de Michel Houellebecq.

4- Podemos inferir entonces la coexistencia en un mismo territorio de varias ciudades que pueden o no complementarse, relacionarse, aceptarse o tolerarse entre sí:

- La ciudad mundial, donde una numerosa y creciente (pero minoritaria) porción de la población, vive, comercia, se recrea, se conoce y se ama o se destruye. Su comunicación se da on line y en tiempo real, por celular o teléfono, por avión o por auto. Esta ciudad abarca todo el planeta, o por lo menos aquellos puntos donde es posible acceder por avión, alojarse con un standard de comodidades y comunicarse. Los habitantes de esta ciudad mundial pueden leer el diario del día de su lugar de origen, intercambiar mensajes eróticos con su pareja, ver el partido de su equipo favorito, enviar un trabajo práctico a su universidad, etc., a miles de kilómetros de distancia de su domicilio físico: en definitiva, llevan su cultura consigo a cualquier lugar del mundo.

- La metrópolis, donde a través del auto o del transporte público, del teléfono o el celular, se desarrollan los trabajos inherentes a la base local de la economía, y donde se realiza la reproducción de la fuerza de trabajo.

- El barrio donde el ciudadano duerme, envía a sus niños al colegio y hace sus compras cotidianas y, en algunos casos, se identifica social y culturalmente.

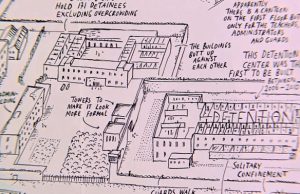

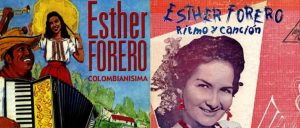

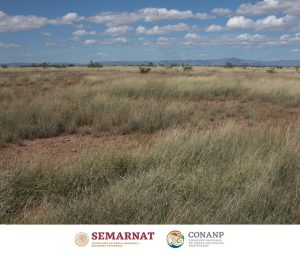

- La ciudad marginal donde los excluidos, a pie, en bicicleta o en carretas, realizan las actividades vinculadas a su subsistencia cotidiana. Buena parte de esta ciudad marginal está constituida por inmigrantes de otras regiones o de países limítrofes. A diferencia de los habitantes de la ciudad mundial, estos ciudadanos quedan a priori aislados de su cultura de origen, la que deben reconstruir o abandonar en su nueva localización.

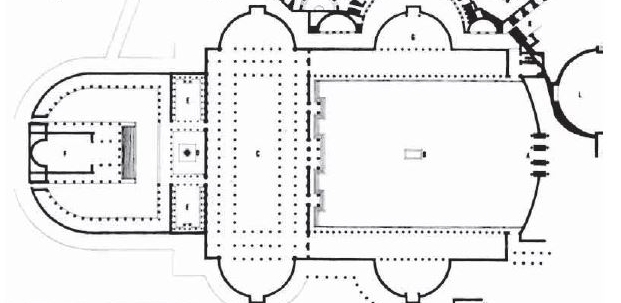

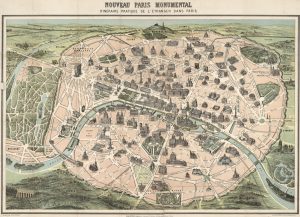

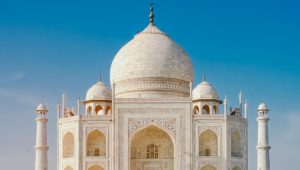

- La ciudad simbólica, del imaginario colectivo, con sus monumentos, ejes y nodos significativos.

Como en ninguna otra época de la historia, estas ciudades y muchas otras conviven en el mismo territorio y compiten o se alían entre sí por su dominio y su hegemonía.

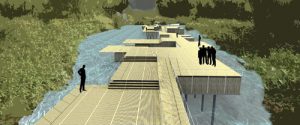

5- Como se sabe, estas ciudades no se despliegan sobre el territorio de acuerdo a radios de acción o a grados de segregación crecientes o decrecientes, sino en la ominosa forma del patchwork. La autopista que atraviesa áreas hostiles entre puntos de confort es una rémora del espacio continuo: el helicóptero o el modo de transporte que lo suceda se adecua más al modelo de montaje y por eso, más allá de la seguridad o la evolución, sería hegemónico de continuar estas tendencias.

6- Las ciudades tienen ámbitos históricos (reales o producidos, pero que en casi todos los casos hoy en día están entregados al turismo global); ámbitos franquiciados, subsidiarios y complementarios de los anteriores; ámbitos abandonados o en recuperación, en transición o definidos. ¿Cómo otorgarle cualidad a estos espacios? En un incipiente fascismo empresarial, un ejercito de creativos se encarga de procesar experiencias y sensaciones y volcarlas en los espacios del consumo: consumo de productos, de servicios, de intangibles. Ver al respecto el cine de Farocki sobre los creadores de espacios comerciales.

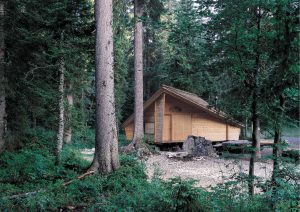

7- En este catálogo espacial, el rebelde y el sibarita comparten la necesidad de mudar continuamente de espacio. Se producen (pocos), o se redescubren (con más frecuencia) o descubren (no pocas veces) espacios atractivos*; al tiempo la noticia se expande y esos espacios de huida se llenan de turistas, productores televisivos y periodistas, y es preciso abandonarlos en procura de otros (Venturi y Scott Brown han hablado de los artistas como scouts urbanos, pero habría que pensar en otra figura, que considere la llegada y la huida: más que el niño scout, el niño rebelde que escapa de las visitas molestas). Los mejores espacios a estos efectos son los que presentan ambigüedad de usos, capacidad de metamorfosearse, mezclas étnicas, clasistas y culturales

* Otra variante: los espacios que se “construyen” (se interpretan) como atractivos.

8- ¡Ojo con el SoHo! El barrio neoyorquino es ejemplo de este ciclo de abandono urbano – recuperación por artistas scouts – ingreso al circuito – boom inmobiliario – expulsión de pobres y artistas – banalización. Buenos Aires tiene su Palermo SoHo y ahora hasta su Lomas SoHo, pero también Beijing tiene su Ciudad SoHo, un barrio de apartamentos para yuppies pensado como una ciudad de relajación, una ciudad lúdica y del ocio “que habla de libertad y de individualismo y donde todo puede cambiar en cualquier momento”. Existe incluso un proyecto de investigación de la Universidad de Hong Kong, llamado Asian Cities of SoHo, que procura la discusión global sobre las elecciones y preferencias de la gente para habitar e interactuar.

9- En los espacios globalizados de la banalización y la franquicia, aun es posible acceder a experiencias urbanas de cierta dignidad mediante mecanismos de mimetización transitoria. El urbano insatisfecho puede simular su alienación por unas horas y procesar la experiencia con fines de indagación estética, investigación aplicada o mero goce sensorial. También es posible una apropiación productiva de esos espacios: vendedores ilegales, cazadores de imágenes y sonidos, militantes, trabajadores corporales, etc. Camaleones y parásitos que aprovechan la confusión y recuperan la experiencia real de la ciudad, siempre conflictiva, siempre imprevisible.

10- En estos años se pondrá a prueba la capacidad de la ciudad para eludir la falsificación de la historia y la extensión de la franquicia. Sobre las ruinas del junk space se alzará una comunidad espontánea de insatisfechos, squatters, dandies, ciberadictos, beatniks, cartoneros. En las urbanizaciones artificiales de la periferia crecerán generaciones endogámicas de inadaptados que sucumbirán al contacto con el mundo exterior. Debiéramos alentar su miedo a la ciudad, para que su derrota sea más rápida e indolora. ¡Vencerá la ciudad!

CR

Esta nota es (según Ricot) la continuación natural del comentario al libro Crisis de las matrices espaciales, de Fabio Duarte, publicado en el número 28 de café de las ciudades.

Sobre Palermo SoHo, ver en el número 28 de café de las ciudades la nota La preocupante boludización de Palermo Viejo, también de Carmelo Ricot, de quien también puede verse su Proyecto Mitzuoda (en colaboración con Verónica Ruiz). En cualquiera de esas notas es posible encontrar los datos personales de Ricot.

Sobre Michel Houellebecq, ver su sitio en la Web.

Sería cansador transcribir la gran cantidad de notas de café de las ciudades donde se abordan temas considerados en esta nota. El lector interesado puede buscarlas en el índice de la revista.