N. de la R.: El texto de esta nota reproduce un párrafo extraído de las páginas 16 a 21 del libro La casa sobre el arroyo. Amancio Williams en Argentina, de Daniel Merro Johnston.

¿Por qué se habría abandonado esta casa, por qué se quemaba, por qué seguían ocurriendo estas cosas en la ciudad?

Durante casi dos horas y hasta que el fuego estuvo apagado, Doménico se fue alejando lentamente, deteniéndose cada cuatro o cinco pasos para mirar, buscar respuestas o motivos, recordar y angustiarse en silencio.

Esa noche, la del 2 de septiembre de 2004, con gran dolor conversó largamente con su hijo Giovanni.

—¿La conocías?— preguntó.

— Por supuesto. Es una de las obras más importantes de la ciudad— contestó Giovanni. —Quizá la mejor representante de la modernidad arquitectónica, ese movimiento transformador del que, lamentablemente, nos ha quedado muy poco en pie.

—Hace mucho que no la veía, quizá diez años. Creía recordarla en medio de un prado abierto. Y hoy la encuentro rodeada de árboles inmensos, dentro de un barrio lleno de casas y envuelta en humo. Una triste impresión— dijo el padre.

—Esta ciudad se ha transformado tanto y de una manera tan curiosa que ha conseguido que sus mejores obras se pierdan, ahogadas en una urbanización salvaje de la que nos arrepentiremos, ya verás.

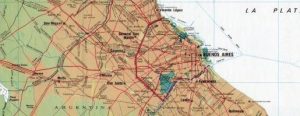

Mar del Plata había cambiado muchísimo desde que Doménico Adelli, luego de trabajar más de cuarenta años en la construcción y convencido de que ya no eran tiempos para su pequeña empresa, se fuera a vivir a Buenos Aires en el año 1984, para intentar un nuevo negocio con su primo Giorgio.

Esta ciudad, que también él sentía en una pequeñísima parte como obra propia, había nacido a mitad del siglo XIX, como un saladero de carne vacuna y un pequeño puerto que fundó el portugués José Coelho de Meyrelles, con la idea de mejorar el intercambio comercial con Brasil.

Más tarde, Meyrelles vendió el saladero y todas sus tierras en la costa del mar, más de 135.000 hectáreas, a Patricio Peralta Ramos, quien se instaló con su familia en 1860, para reimpulsar la actividad del saladero. Le duró muy poco tiempo el entusiasmo industrial, pues viendo que no conseguía los buenos resultados esperados, Peralta Ramos se decidió a convertirlo en una aventura urbanística, fraccionando sus terrenos en solares más pequeños, alrededor del puerto del saladero.

Construyó una iglesia en honor de su mujer, un colegio, y consiguió el apoyo del Juez de Paz de turno para promover la fundación de una villa en la costa como lugar ideal para un puerto de enormes posibilidades comerciales. La elección del sitio desestimaba la importante extensión de tierras públicas muy cercanas y obligaba al gobierno a la expropiación de los terrenos privados. ¿Propiedad de quién?, de Peralta Ramos naturalmente.

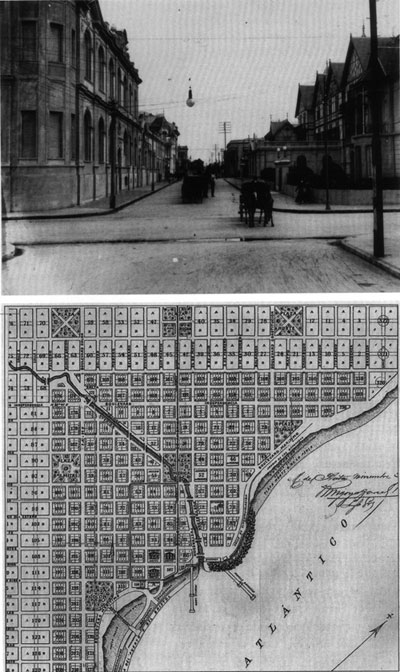

El gobernador Acosta firmó el decreto de fundación de Mar del Plata el 10 de febrero de 1874.

Más tarde llegó el primer inmigrante a la zona, Don Pedro Luro. Tomó las riendas del saladero y cambió la dinámica de crecimiento en forma inmediata. Construyó un nuevo muelle y grandes barracas, estimuló la agricultura habilitando un molino harinero e inmediatamente aparecieron nuevas viviendas, comercios y se desarrolló cierta vida urbana.

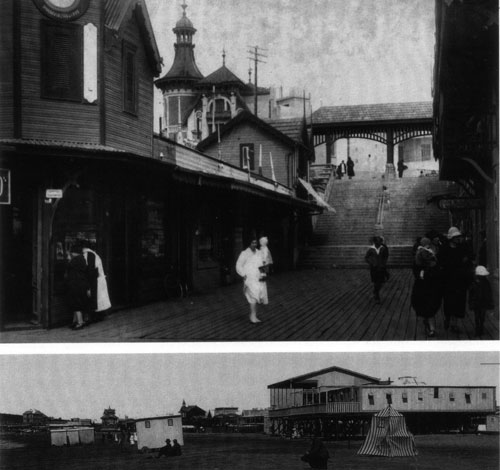

En1886 llegó el ferrocarril y el pueblo comenzó a convertirse en el destino turístico preferido de la clase alta de Buenos Aires. Además de la brisa marina y la belleza de la extensa costa, los visitantes disfrutaban del juego de ruleta instalado en el nuevo hotel Bristol, que dio lugar posteriormente a una de las atracciones más importantes de la ciudad: el casino, una actividad que estaba prohibida en casi todo el país.

Las familias de clase alta de Buenos Aires llegaban en tren y se instalaban en la ciudad por toda la temporada de verano, que empezaba en diciembre, finalizaba en marzo y en muchos casos duraba hasta la semana santa. Comenzaron a construirse importantes mansiones con vistas al mar, con detalles de decoración y muebles traídos de Europa. Completaban su vida social con grandes comidas, paseos por la rambla, baños de sol y noches de casino.

Estas grandes residencias, en muchos casos como muestra del esnobismo propio de este sector social, fueron encargadas directamente en el exterior e importadas al país, prefabricadas, para armarlas en su lugar de destino. Tal es el caso del chalet de madera de Carlos Agote traído desarmado desde Europa en 1909, o la más conocida Villa Victoria, residencia de la escritora Victoria Ocampo ubicada en la calle Matheu al 1800, construida en 1912, como un regalo de Manuel Ocampo a Francisca Ocampo de Ocampo, abuela de la novelista, para ser utilizado como lugar vacacional y de turismo por la aristocrática familia.

Como culminación del proyecto de la élite para Mar del Plata, en febrero de 1913 se sustituyeron las antiguas ramblas de madera destruidas por la fuerza del viento y el mar, por la espléndida Rambla Bristol de estilo francés, que con cuatrocientos metros paralelos al mar pasó a ser el corazón de la vida veraniega.

Mientras tanto, la actividad turística se desarrollaba rápidamente, y con ella, la necesidad de construir hoteles y residencias para los veraneantes, restaurantes, clubes y todos los servicios urbanos propios de una ciudad que incrementaba su población a un ritmo apresurado.

En ese tiempo, Mar del Plata era un polo de atracción de personas en busca de trabajo, que encontraban en la industria de la construcción y en los servicios una posibilidad de integración. En especial los inmigrantes, particularmente una gran cantidad de italianos, que ocuparían un lugar destacado en la historia productiva de la ciudad.

Estos albañiles, pescadores, empleados de servicios públicos, funcionarios administrativos y propietarios de algunas tiendas, formaban una pequeña comunidad de residentes, que trataba de satisfacer año tras año a miles de turistas que solo pasaban unos pocos meses en la ciudad, la comunidad de veraneantes.

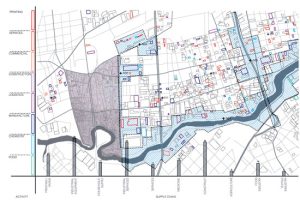

Durante el día, ambos grupos se encontraban en el centro, pero por la noche el pueblo quedaba dividido entre la zona de la costa, sus hoteles, ramblas y clubes para los veraneantes por un lado y las áreas alejadas del mar, periféricas, para los que vivían en Mar del Plata todo el año, por el otro.

En el centro del pueblo, sobre lo que se llamaba Bulevar América se ubicaban quienes más tarde se conocerían como integrantes de la clase media: comerciantes de tiendas, ferreterías, mercados de frutas y verduras, carnicerías y panaderías, generalmente atendidos por sus dueños y sus familias.

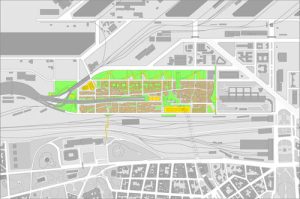

Hacia mediados de 1930, la ciudad se extendió en todas las direcciones: hacia el norte, barrios Camet, La Florida, y hacia el sur, Punta Mogotes. También hacia adentro, donde los sectores medios se ubicaron en los barrios Plaza Mitre, San José, Primera Junta y, con características más obreras, Don Bosco, San Juan.

Por esa época aparecieron nuevos hoteles, más modestos, y la condición social de los veraneantes se fue ampliando: las lujosas casas de estilo normando se alternaban con la construcción de los clásicos chalecitos de cubiertas inclinadas de tejas coloniales, porche y un pequeño jardín en el frente, que a falta de mejor denominación fueron calificados como arquitectura pintoresca.

En 1938 se inauguraba la moderna ruta 2, directa desde Buenos Aires a Mar del Plata, 400 kilómetros. Ahora los turistas podían viajar en sus automóviles o en económicos autobuses que competían con el ferrocarril.

Ahora sí, la industria de la construcción se hallaba en su punto de máximo esplendor y expansión, y florecían las pequeñas empresas formadas por artesanos-inmigrantes a quienes un buen caudal de trabajo les permitía disponer de herramientas y equipos, así como de una buena cantidad de albañiles, ayudantes o aprendices temporales que reclutaban entre sus parientes y amigos recién llegados o entre aquellos paisanos que ellos mismos hacían llamar, para que formaran parte de sus “cuadrillas”.

En pocos años, estas empresas se hicieron más importantes incorporando a su plantilla a la segunda generación familiar mejor formada profesionalmente, y así pudieron recibir encargos de mayor envergadura, públicos o privados.

DMJ

El autor es Arquitecto, Profesor Universitario, y está vinculado a la enseñanza de la arquitectura en Argentina y España desde 1983. Ha sido Profesor invitado en varias Universidades argentinas, españolas y cubanas. Doctorado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid con la Tesis Doctoral “El autor y el intérprete. Le Corbusier y Amancio Williams en la Casa Curutchet”.

De y sobre su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 57 | Arquitectura de las ciudades

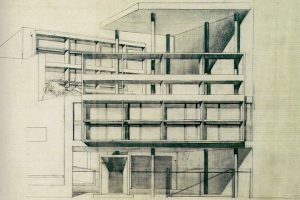

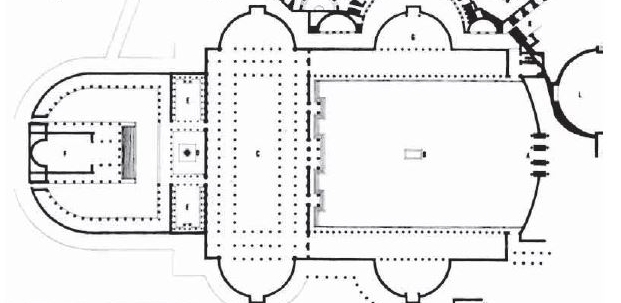

El autor y el intérprete | Le Corbusier y Amancio Willliams en la Casa Curutchet | Daniel Merro Johnston |

Número 111 | Arquitectura de las ciudades

Curutchescas | Historias personales de una casa a partir de El autor y el intérprete, de Merro Johnston | Marcelo Corti

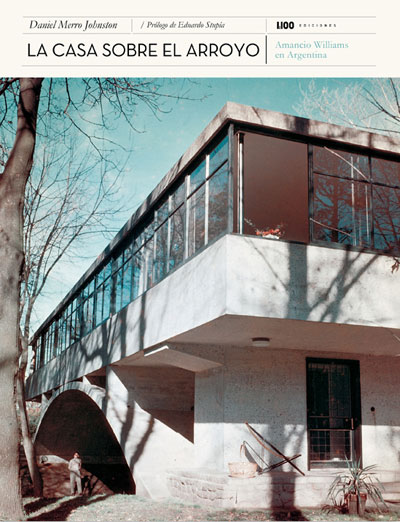

La casa sobre el arroyo. Amancio Williams en Argentina, de Daniel Merro Johnston. 1:100 Ediciones. Buenos Aires. 2014. 20×26 cm. 169 pag.ISBN 978-987-25893-9-4

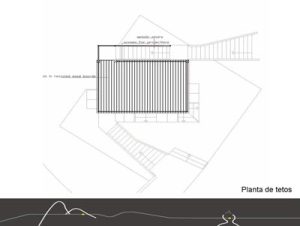

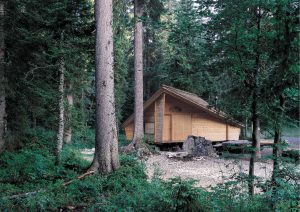

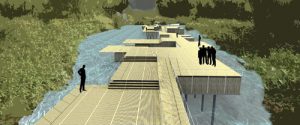

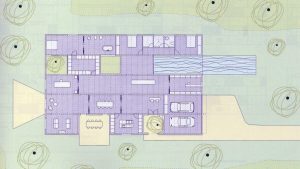

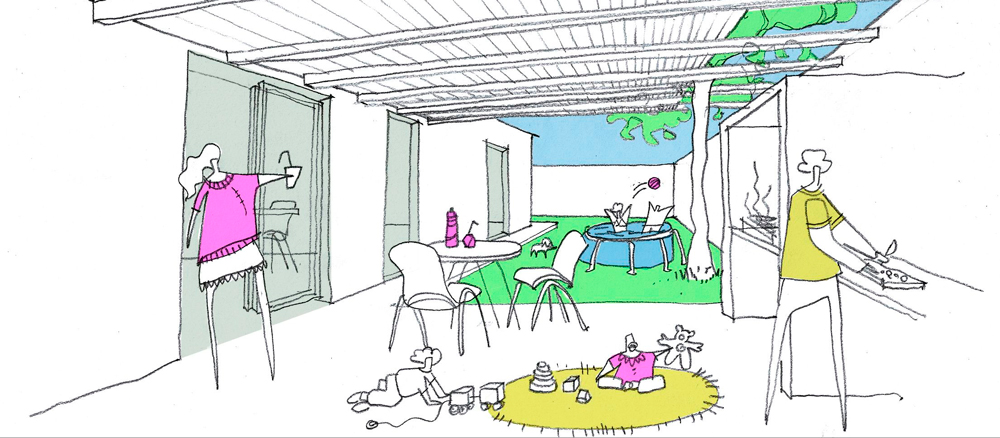

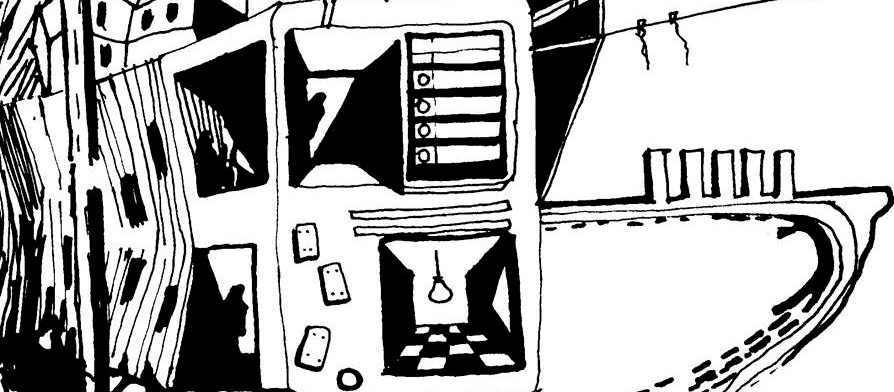

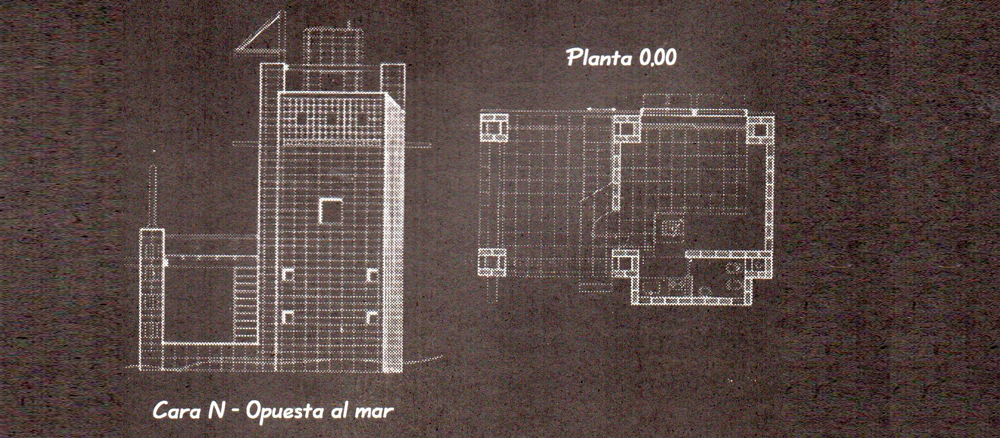

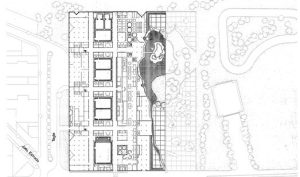

Una de las obras más interesantes de Amancio Williams, la casa para su padre en Mar del Plata, Argentina, es reconocida como una de las viviendas paradigmáticas de la modernidad y del siglo XX. ¿Cómo construir sin hacerlo? ¿Cómo poner allí una casa sin tocar el parque? “Es como una caja de pájaros, como un sonido entre los árboles, y vas viendo que todo está absolutamente protegido y defendido con la figura del puente, es como si éste hiciera posible una casa que estuviera en otro sitio, es realmente sorprendente…”, dijo Enric Miralles. Luego de “El autor y el intérprete”, sobre la casa Curutchet de Le Corbusier, libro que consiguió varios premios, Daniel Merro Johnston se interna ahora en la historia de otro gran arquitecto y su relación con la cultura de su tiempo, relatada a través de un proyecto genial. El libro incluye documentación inédita del proyecto y su construcción, de su amistad con Le Corbusier, Jean Prouvé, Georges Candilis y muchos otros. Correspondencia, planos, testimonios e historias paralelas que permiten inscribir la construcción de esta mítica casa en una época de profundos cambios sociales.